日本集体劳动争议处理的法律与政策探析*

杨 欣

(中国劳动关系学院 法学系,北京 100048)

近年来,受劳动力结构变动、国际金融危机等因素影响,我国集体劳动争议频发。以笔者所在课题组对广州市的调研为例:广州市某区仅2012年1-4月就发生23起涉及劳动者50人以上,以要求增加工资、改善劳动条件为主要诉求的重大集体劳动争议,这些争议均演化为程度不同的停工事件,对产业和平以及区域经济发展产生较大影响。未来,随着我国劳动力结构的进一步转型和经济结构的进一步调整,将有可能进入集体劳动争议的高发期。如何预防和解决集体劳动争议,特别是以利益诉求为主体的集体劳动争议,已成为我国劳动关系发展中亟待解决的课题。

日本的集体劳动关系是在战后破碎的经济条件下,在劳资双方针锋相对的激烈斗争中开始的。从第二次世界大战结束到20世纪60年代,日本经历了史无前例的劳资双方大对抗时期,与此相比,近些年劳资关系异常稳定,争议行动锐减。[1]就劳动争议案件来说,长时间的罢工产生率在主要发达国家中最低,2005年日本因罢工损失的工作日仅有不足2天,而美国约有58天,英国约有52天。与其它国家相比,日本的劳动案件也特别少,2006年中央劳动委员会处理的劳动案件仅有77起,地方劳动委员会处理的案件仅有331起,[2]“法律有罢工规定,现实罢工很少”,是比较理想的劳动关系状态。日本与我国“一衣带水”,在文化与制度上有共通之处。总结日本应对集体劳动争议的法律和政策,有助于从借鉴的角度完善我国集体劳动争议的处理机制。

一、日本集体劳动争议处理的法律框架

日本集体劳动争议的法律用语是“劳资纠纷”,其来源于《劳动关系调整法》,该法是集体劳动争议处理的直接法律依据。由于集体劳动争议是基于集体劳动权发生的争议,因而,除了《劳动关系调整法》,调整集体劳动权的《宪法》、《工会法》以及相关司法判例亦是集体劳动争议处理的重要法律依据。

(一)宪法层面

宪法的功能在于确定集体劳动三权。《日本宪法》第28条规定:“劳动者的团结权、集体谈判权和集体行动权受到保护”,本条规定被认为具有“第三人效力”,它不仅保护国家与私人之间的关系,而且保护雇主与劳动者之间的关系。劳动者对侵害其工会权利的雇主可以提起诉讼。依据第28条,组织与参加工会成为劳动者宪法层面的基本权利。目前日本有组织劳动者人数比率低于英国与德国,但高于美国和法国 (参见表2)。2007年日本工会数量达27226个,工会成员数为1.0080千万,工会入会率为18.1%。有组织劳动者人数近年来呈下降趋势 (参见表3),主要原因是第三产业的成长与部分工时员工的增加,在第三产业中,有组织劳动者的比率一直处于低水平。[3]

(二)工会法层面

《工会法》的功能在于落实《宪法》第28条,其规定了工会的成立条件,明确工会的主要目的是“维持与改善劳动者的工作条件以及提高劳动者的经济地位”(《工会法》第12条)。为了保障工会的集体争议权以及推进集体协商,《工会法》在规制企业“不当劳动行为”的同时,针对工会“正当”的劳动争议行动设定了三项法律保护措施:免于刑事责任(《工会法》第1条第2款);免于民事责任或由于争议行动引起的民事责任(《工会法》第8条);禁止不利待遇,比如报复性解雇行为或纪律处分(《工会法》第7条第1款)。

日本的绝大多数工会均为企业工会。由于《宪法》和《工会法》采用复数代表制,企业内有多个工会存在,这些工会之间具有竞争性。1997年,日本的企业工会占全部工会总数的95.6%,占工会总人数的91.2%。[2]以企业为基础的工会根据所从事行业分为14个类别,这些企业工会的首要特点是财政独立。尽管多数企业工会归属于特定行业或地区组织,但相较于美国工会和欧洲国家的工会,它们几乎不受来自于上级工会组织的限制或控制,做出决定或采取行动也很少受到高层级工会组织的干涉。上级工会只关注那些企业工会难以解决的问题,例如政策或系统问题。

(三)《劳动关系调整法》层面

作为专门处理集体劳动争议的立法,《劳动关系调整法》立法目的在于“使劳动关系得到公正调整,防止并解决劳资纠纷,维护产业和平,以利经济发展”(第1条)。该法明确了集体劳动争议的内涵:“劳资纠纷指劳动关系当事人因为劳动关系的主张不一致而产生的对峙行为状态或可能发生对抗行为的状态”(第6条)。由于劳资纠纷涉及社会、经济等多方面要素,影响广泛,因此,该法将“迅速处理”作为原则,在“迅速处理”之下,规定了处理劳资纠纷的官方机构,明确机构可以采取的手段以及启动程序等,是规范集体劳动争议处理的基本法。

(四)司法解释层面

司法解释的贡献在于明确了一些相对模糊的法律概念,特别是何为“正当的”争议行动。①根据《劳动关系调整法》第7条,劳动关系的当事人有权为达到他们的目的而采取罢工、怠工、闭厂或其他行为,或影响企业正常工作的对抗行为。因为只有“正当的”争议行动才受法律保护。由于《工会法》对如何定义“正当性”的标准保持了沉默,实际上是司法解释占据了主导地位。根据已有的解释,确定争议行动的正当性有以下四方面要素:第一,争议行动的当事人必须符合集体交涉当事人的资格。争议必须由法律认可的工会发起,“野猫”工会或未经工会合法批准由工会内部派别领导人领导的罢工,其正当性是不被认可的;第二,争议行动的目的必须正当。既然保障争议行动的目的是通过集体交涉强化产业自治,那么争议行动的目的一定要为支持集体谈判而定。根据这一观点,最高法院认为,政治罢工、同情罢工或附属罢工缺乏正当性;第三,不符合程序要求的罢工也缺乏正当性。与德国不同,在日本,争议行动不是最后解决问题的手段。因此,在集体谈判陷入僵局之前,采取争议行动可被认为是适当的,然而没有进行集体谈判就采取的争议行动被认为是不适当的。另外,如果集体协议约定了和平义务或开始争议行动之前的某些程序 (又称“和平条款”,违反此条规定的争议行动也是不正当的争议行动);第四,争议行动的方式必须正当。《工会法》第1条第2款明确规定,在任何情况下,暴力行为都不是正当行为。然而,一般来说,部分或全面的停工可以认为是适当的。一旦争议行动被认定为是不适当的,参与行动的劳动者将要面临民事赔偿、纪律处分或刑事责任。[1][4]

二、日本与集体劳动争议处理相关的劳动行政政策

2001年,日本中央机构改革,原厚生省和劳动省合并,成立厚生劳动省,作为劳动行政的主管机构。厚生劳动省将劳动行政的目标确立为:创造基于劳资互相理解和信任的稳定的劳动关系。[4]为实现该目标,厚生劳动省围绕确保劳动三权 (团结权、集体谈判决权、斗争权)实施了多项政策,其中既包括宏观方面的提升劳资关系环境,也包括微观方面的防止和解决劳动争议。

(一)提升劳资关系环境

这方面的政策主要体现在:一是促进劳资双方建立对有关劳动问题的正确理解,明白稳定的劳动关系对于双方均具有积极意义。政府的立场是提倡企业实行长期雇佣制,为了达到这一目标,采取了一系列政策措施。例如,原劳动省于1974年主导《雇佣保险法》修订,将传统的失业救济政策修改为防止失业的积极雇佣政策,政府建立了“雇佣安定服务”、“能力开发服务”和福利服务,这些服务为经济困难中尽力不裁员的雇主提供了各种援助,特别是雇佣调整津贴。①一项统计表明,1975年到1976年,此项计划共投资600亿日元,共60万日本工人免遭解雇,引自Akira Takanashi:《未来就业政策调整》,日本劳动研究机构1993年版,第36页。政府还致力于就劳动政策问题与工会展开沟通协商,引导工会将政策调整为优先保雇佣,为避免经济性载员,舍弃加薪要求;二是促进劳资之间的更好沟通。更好沟通的必要前提是劳资双方对劳动力市场信息的充分掌握,政府担负起了信息收集和发布的职能。厚生劳动省每年定期发布有关劳动力市场的各项指标,其中主要包括“终身制职业发展支持与公司组织调查”、“日本工会状况调查”、“劳动力市场状况”等。[4]此种政府出面收集和发布信息的作法,使劳资双方得以建立沟通的信息基础。

(二)防止和解决劳动争议

在防止劳动争议方面,日本政府主要采取了两项政策:一是由劳动行政长官给出对劳动力市场的建议,鼓励企业建立内部争议解决机制。该措施的目的在于预防,通过企业内的机构和程序设置,避免争议扩大化。政府广泛提倡在企业内建立“劳资蹉商会”,以日常的“劳资蹉商会”取代了每年一度的集体谈判制度,使很多问题在进行集体谈判之前,通过企业内的联合磋商予以解决;[3][4]二是对“不当劳动行为”进行规制。该措施的目的在于保障,通过对企业“不当劳动行为”的规制,保障集体协商的进行。与美国的《Taft-Hartley》法案不同,日本《工会法》并没有引进工会“不当劳动争议”制度,因此雇主无法获得“不当劳动争议”的救济。根据《工会法》,雇主被禁止从事下列行为:(1)因劳动者是工会会员、试图加入或建立工会,或者进行正当的工会行为,而给予解聘或不利待遇。(2)没有正当理由,拒绝集体谈判。(3)支配工会或介入工会的成立和日常管理,或者为工会的运营运出提供经费支持。在劳方拥有“争议行动权”、企业受到“不当劳动行为”规制的情形下,劳资双方自然状态下的从属性获得了矫正,从而使集体协商真正成为可能。目前,日本地方劳动委员会负责审查对企业“不当劳动行为”的指控。委员会处理这类案件时,在做到公正处理的同时亦追求劳资关系的和谐,努力促使双方和解,70%以上的不当劳动行为案件都是通过和解或撤诉解决的。[3]

三、法律与政策之下劳资纠纷的解决路径

由于法律与政策构建起了劳资“力的对抗”格局,日本劳资双方倾向于通过协商谈判解决劳动关系中出现的问题,《劳动关系调整法》亦提供了多种第三方介入机制协助劳资双方解决争议,尽量避免使争议演化为大规模罢工。

(一)劳资双方直接谈判

日本的劳资争议事件一旦发生,首先会谋求企业内自行解决,《劳动关系调整法》第2条将“诚恳相待,自主解决纠纷”作为劳动争议处理的原则。日本的劳资关系总体上尚属合作,最大多数的劳资纠纷发生在个别企业中,其中最常发生的争议事项是薪资结构 (72.6%)与涉及聘雇与人事 (72.9%)事项。发生争议最大的行业是运输与通讯行业 (占争议总数的13.5%),其次是服务业 (占争议总数的9.3%)。[3]争议发生后,首先由工会与企业谈判,一旦谈判无法达成一致,双方倾向于将争议提交第三方,工会方面通常不会立即采取罢工等集体行动。《劳动关系调整法》为了防止罢工对社会经济的影响,对于公用事业行业,规定了内阁大臣发布“紧急调整”命令的权利及争议双方在“紧急调整”命令下的权利与义务(《劳动关系调整法》第四章(二))。

(二)第三方介入解决争议

这里的第三方主要指国家劳动行政,此外也包括某些社会人士,如行业权威、劳动法专家等。国家劳动行政又可分为两类:一类指劳动行政部门的官员。劳动行政部门的官员和行业权威等社会人士介入解决争议的方式主要为斡旋(conciliation);另一类是指根据《劳资关系调整法》设立的劳动关系委员会。劳动关系委员会由同等数量的劳方代表、雇主方代表和公共利益代表组成,分为中央与地方两级。其中,中央劳动关系委员会设在厚生劳动省之下,处理涉及两个或两个以上县的争议。地方劳动关系委员会设在都道府县政府之下,负责处理地方劳动争议。目前绝大多数案件由地方劳动关系委员会处理。

根据《劳动关系调整法》,劳动关系委员会介入案件的手段主要有三种:一是斡旋 (conciliation),二是调解 (mediation),三是仲裁 (arbitration)。

1.斡旋。发生纠纷时,劳动委员会主席须根据有关当事人双方或一方的申表,从斡旋员名单中指定斡旋人,斡旋人均是有学识经验者,其有能力帮助解决劳资纠纷。为保障中立性,选定的斡旋人须居住在该劳动委员会管辖的区域以外。斡旋人将倾听各方诉求,确定争议焦点,通过必要时通知各方争议焦点的方式,尽力加深劳资双方对于问题和现状的理解,求得共识。

2.调解。调解采用委员会制,如果一方或双方当事人提出调解申请,调解委员会将主持调解。调解委员会由代表雇主的调解委员、代表劳动者的调解委员和代表公益的调解委员组成,这些委员由劳动关系委员会主任指定。调解委员会将听取利害关系当事人意见,通知其调解要点,可制定调解方案交付有关当事人,劝其接受。必要时,调解委员会可请求报纸或广播协助公布附有说明理由的调解方案。值得注意的是,尽管调解委员会可以推荐调解方案,但有关当事人没有接受调解方案的义务。

3.仲裁。劳动关系委员会遇到下列情况之一可以进行仲裁,(1)有关当事人双方向劳动委员会申请仲裁;(2)集体合同中有必须向劳动委员会申请仲裁的规定时,有关当事人双方或者一方根据此规定向劳动关系委员会申请仲裁。劳动关系委员将成立由三名仲裁员组成的仲裁委员会,仲裁委员经有关当事人同意从劳动委员会中代表公益的委员或特别调整委员中推选,而后由劳动委员会主席任命。仲裁委员会在听取有关当事人意见的基础上,提出解决劳动争议的仲裁决定,仲裁决定具有与劳资协议同等效力。

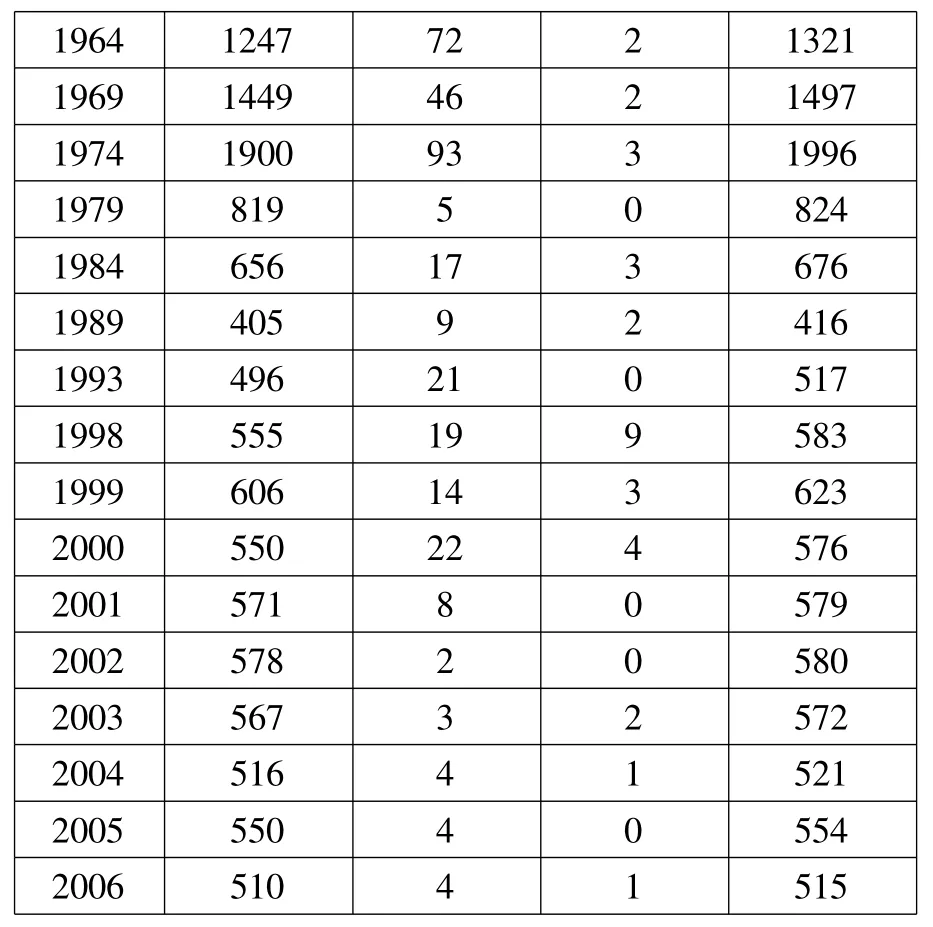

就以上三种国家介入解决争议的方式而言,在实践中,最为当事人所接受、发挥作用最大的是斡旋,[6]大部分案件都经由斡旋得以解决 (参见下表).因为日本企业一般不愿将企业内劳资争议公开到企业外影响企业形象,因此劳资双方就比较能接受斡旋或调解的结果,当然也有少部分争议会进入到仲裁程序,但数量的确不多。并且就仲裁而言,虽然仲裁裁决有约束力,但是,争议的任何一方都可以拒绝参与仲裁程序,不存在强制性的仲裁。[3]近年来,日本企业劳资合作的气氛已经慢慢形成,许多争议也比较能由企业内管理得到解决,因此不管是中央或地方的劳动委员会功能也逐渐萎缩当中。[7]

表 日本地方劳动关系委员会处理的集体劳动争议的方式及数量

(来源:作者根据日本厚生劳动省官方网站公布资料整理)

四、可能的启示

考察日本集体劳动争议处理的法律及政策之目的,在于为我国集体劳动争议,特别是利益性质的集体劳动争议的解决提供借鉴思路。本文认为,对日本经验的借鉴更多的应体现在宏观制度建设层面,具体而言:

(一)以集体合同为中心构建集体劳动关系,增强集体劳动争议的可预测性

日本劳动立法的首要功能在于实现劳资“力”的平衡,国家通过《宪法》、 《工会法》、司法判例等赋予劳动者完整的集体劳动权,使得劳动者集体获得了与企业平等协商的能力。集体谈判权、集体行动权均围绕集体合同的建立、变更、履行而行使,集体劳动争议只能发生在集体合同期满之际。在集体合同有效期内,劳动者不得通过罢工、停工等集体行动对集体合同提起争议。这种集体合同有效期内的和平义务使得为集体劳动争议成为可预测事件,保证了劳资关系的常态稳定。

我国目前有关集体劳动权的法律规定不足:首先,在宪法层面,现行宪法第42条关于劳动权的四个条款在性质上均为个体劳动权,我国劳动者的集体劳动权并无宪法层面的直接依据。[8]其次,从《工会法》的内容看,《工会法》赋予了工会集体谈判权,但并未赋予工会集体劳动权中比较“激烈”的集体行动权,而且由于企业工会是我国目前工会最为主要的形式,企业工会领导人均为兼职,且多为企业管理层人员兼任,这也在很大程度上影响了工会对普通员工的代表性,劳动者难以通过工会与企业进行真实的“平等协商”,集体合同常因内容的空洞而流于形式,这使得现实中发生的集体利益争议往往与集体合同无关,劳动者在非由工会领导下自发的组织停工或怠工,以争取更好的劳动条件。由于不受集体合同有效期约束,这种停工具有不可预测性,客观上使劳动关系处于不稳定状态。

参照日本的经验,我国可考虑在法律层面承认停工是只有工会才有权采取的集体行动,增强工会的谈判能力。同时加强工会独立性建设,增强企业工会的代表性,使工会有能力代表劳动者签订真实的、条款详尽的、具有约束力的集体合同,将集体劳动争议限定在集体合同的框架之内。另外,在法律层面对停工的正当性条件及法律责任予以规范,将争议行动调控在法律范畴。

(二)以积极的劳动行政引导劳资和谐

劳资“力的对抗”的形成本身并不会消解冲突,在特定背景下甚至会加剧冲突。事实上,日本在1940年代至1950年代集体劳动关系法律框架建立的初期,矿业、造船、制钢等重要制造业与国铁等大型企业,连续发生过许多大规模及长时期的劳资争议事件,也有一些企业因为严重罢工事件,最后造成劳资关系完全破裂,企业营运受重创,工人失业。[7]对劳资冲突的反思使日本政府将劳资关系稳定作为劳动行政的核心目标,上世纪70、80年代通过雇佣保障基金、立法以及行政指导等多种政策手段,帮助企业与工会建立“保雇佣”的共识。在1990年代“长期雇佣制”走向瓦解的新形势下,劳动行政在坚持原有的“保雇佣”目标之外,更多重视资讯发布等方面劳资沟通手段,加强劳资之间的理解,这种积极的劳动政策对于减少日本大规模集体劳动争议的发生发挥了巨大作用。

我国近年囿于对“依法行政”的传统理解,劳动行政部门往往将工作的重点放在查处劳动违法行为方面。从劳动关系和谐的角度看,此种消极的劳动行政固然重要,但政府亦有必要建立宏观的劳动行政总体目标,采用积极手段推进劳资之间的理解、信任。例如,及时发布劳动资讯,指导企业进行集体协商,引导企业建立内部争议调解渠道等,培育劳资纠纷的调解员等。通过积极的劳动行政,增强劳资双方的共识,减少集体劳动争议的发生应成为我国劳动行政的政策重点。

(三)构建争议解决的多元手段

为了处理集体劳动争议,日本《劳动关系调整法》设立了一个多元的争议解决机制,这种机制既包括国家行政力量,也包括社会力量,提供包括斡旋、调解、仲裁在内的多种争议解决手段。

我国目前集体权利性质的争议可依据《劳动争议调解仲裁法》处理,对于利益性质的集体劳动争议,《劳动法》仅在第84条原则规定了“由劳动行政部门协调处理”,至于如何协调,目前缺乏较为系统、完整、可操作性的法律规范。正式解决渠道的缺乏,使得劳动者在与企业发生利益性质的争议时,往往先停工,再等待政府相关部门主动介入推动争议的解决,此种“停工→政府介入→协商”的自发路径加剧了集体劳动争议的破坏性。从制度建设的角度看,当下我国有必要就利益性质的集体劳动争议单独立法,设立集体利益争议的主管机构,赋予其包括斡旋、调解、以及附条件仲裁在内的多种争议解决手段,规定依申请或依职权启动争议处理的程序。同时为了减少争议的破坏性,明确规定特定条件下的“冷静期”义务,为集体劳动争议的处理提供规范化的解决渠道,引导劳动者通过正式途径解决其与企业之间的利益性质争议。

[1][日]荒木尚志.日本劳动法 [M].北京大学出版社,2010:182.;141:182.

[2]General Survey on Labor Relations[[EB/OL],http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-slms/dl/slms-08.pdf.

[3]Administration of Labor Relation [EB/OL]http://www.mhlw.go.jp/english/wp/policy/dl/06.pdf.

[4]Report from“the Research Association on Lifelong Career Development Supportand CorporateOrganization[EB/OL].http://www.mhlw.go.jp/english/policy/development/01/pdf/03.pdf.

[5]日本劳动政策研究研修机构.2004-2005日本劳动情况与分析 [R].台湾“ 行政院劳工委员会”网站.

[6]White Papers& Reports Annual Health,Labor and Welfare Report 2009-2010[EB/OL].http://www.mhlw.go.jp/english/wp/wp-hw4/dl/working_ conditions_ labour_ relations/2011071929.pdf.

[7]邱骏彦.日本限制性罢工协团体协商 [EB/OL].台湾“ 行政院劳工委员会” 网站.

[8]王锴.论宪法上的劳动权与劳动义务[J].法学家,2008,(4).