论戴望舒对魏尔伦的翻译与批评

彭建华

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

魏尔伦是法国象征主义的大师,人们在他的诗歌中发现了强烈震撼的内在音乐性。1880年代,魏尔伦被巴黎拉丁区年青的诗人和艺术家视为大师,而法郎士在《魏尔伦画像》(Portrait de Verlaine,1890.2.23)中写道:“然而请注意,这个可怜的疯子(魏尔伦)创造了一种新的艺术,可能某一天有人告诉你,——像当时人们论说弗朗索瓦·维庸一样,魏尔伦恰好与维庸比较——‘这就是他那个时代最杰出的 诗人!’”[1](Mais prenez garde que ce pauvre insenséa crééun art nouveau et qu'il y aquelque chance qu'on dise un jour de lui ce qu'on dit aujourd'hui de François Villon auquel il faut bien le comparer:— “C'était le meilleur poète de son temps!”)[2]以上是周太玄的译文,其删略的部分是,“但是他创造一个新的艺术,抽出一些新的意象,是法兰西近代一个最有价值的诗人。”德彪西(Claude Debussy)和韩(Reynaldo Hahn)曾为魏尔伦的诗谱曲,包括《曼陀铃》(Mandoline)、《回旋曲》(Rondeau)、《哑剧》(Pantomime)、《月光》(Clair de lune)、《正午的宁静》(Calmes dans le demi-jour)、《大海更美丽》(La Mer est plus belle)、《悲伤的号角声》(Le Son du cor s'afflige)、《延伸的树篱》(L'Échelonnement des haies)、《减音器》(En sourdine)、《木偶》(Fantoches)等,从而魏尔伦被引入音乐界。

新文学运动初期,象征主义和魏尔伦被自觉地引入现代中国,一时较广泛的流传。托尔斯泰《艺术论》(耿济之译,1921)有对象征主义和魏尔伦的批评;滕固《法国两个诗人的纪念祭——凡而伦与鲍桃来尔》(1921.11.4)提及日本东京魏尔伦去世25周年的纪念活动;田汉《可怜的侣离雁——“Pauvre Lelian”》(1922.8)编译了日语的魏尔兰(伦)评述材料;刘延陵《法国诗之象征主义与自由诗》(1923.11)则称“凡尔伦是法国象征派的第二个祖宗”;李璜《法国文学史》(1922.12)专门论述了象征主义(包括魏尔伦)。这些早期评论似乎没有具体影响到戴望舒。王文彬指出,戴望舒在上海大学求学时期,田汉讲授魏尔伦的诗歌批评,戴望舒较多受此影响[3]。

一 、戴望舒对魏尔伦诗歌的翻译

杜衡《望舒草序》指出,“一九二五到一九二六,望舒(在震旦大学)学习法文,他直接地读了Verlaine,Fort,Gourmont,Jammes诸人底作品,而这些人底作品当然也影响他。本来,他所看到而且曾经爱好过的诗派也不单是法国底象征诗人,而象征诗人之所以曾对他有特殊的吸引力,却可说是为了那种特殊的手法恰巧合乎他底既不是隐藏自己,也不是表现自己的那种写诗的动机的原故。同时,象征派底独特的音节也曾使他感到莫大的兴味,使他以后不再斤斤于被中国旧诗词所笼罩住的平仄韵律的推敲。”[4](P5-6)戴望舒先后翻译了魏尔伦的 6首诗:《瓦上长天》、《泪珠飘落萦心曲》(又名《泪珠滴滴心头著》)、《一个贫穷的牧羊人》、《秋歌》、《皎皎好明月》、《一个暗黑的睡眠》。1926-1944年戴望舒对魏尔伦的诗表现出持久的热心,几乎是持续的追求对魏尔伦更多的理解,却也明显的拒绝更深的理解,魏尔伦启示了追求诗歌音乐性的创作道路。

1921年李金发开始阅读魏尔伦的诗全集,把魏尔伦作为一个完全不同于古典中国的法国诗人,然而1926年的戴望舒却把魏尔伦比作古典中国的词人,戴望舒在魏尔伦的诗歌中发现的可是古典中国词的柔美。戴望舒《魏尔兰诗抄》之“译者附记”(1943.4.2)写道:“魏尔兰诗五篇,均系旧译,静静地躺在旧诗帖里,大概已有十几年了。除了最后一篇,即《一个暗黑的睡眠》外,其余都是用旧诗词体翻译的,《泪珠飘落萦心曲》一首竟用了《菩萨蛮》词调,如果是现在,想来不会这样做吧。但当时这样做也自有其理由,因为觉得照中国人的看法,魏尔伦与其说是诗人,毋宁说是词人更妥贴一点。”[5]戴望舒读过魏尔伦的《诗艺》(Art poétique),魏尔伦认为“音乐优先于一切”(De la musique avant toute chose)。然而,《望舒诗论》(1932.11)标志了一次新的转变,戴望舒写道:“诗不能借重音乐,它应该去了音乐的成分。”“诗的韵律不在字的抑扬顿挫上,而在诗的情绪的抑扬顿挫上,即在诗情的程度上。”“新诗最重要的是诗情上的nuance(色调),而不是字句上的nuance。”“不必一定拿新的事物来做题材(我不反对拿新的事物来做题材),旧的事物中也能找到新的诗情。”1947年戴望舒翻译了瓦莱里《波德莱尔的地位》,瓦莱里认为,魏尔伦接受了波德莱尔的影响,存在于“魏尔兰作品中所发展着的亲切的感觉,以及神秘情绪和官感热烈的有力而骚动的混和。”[4](P112-115)瓦莱里的批评显然带来了主观主义的深入。

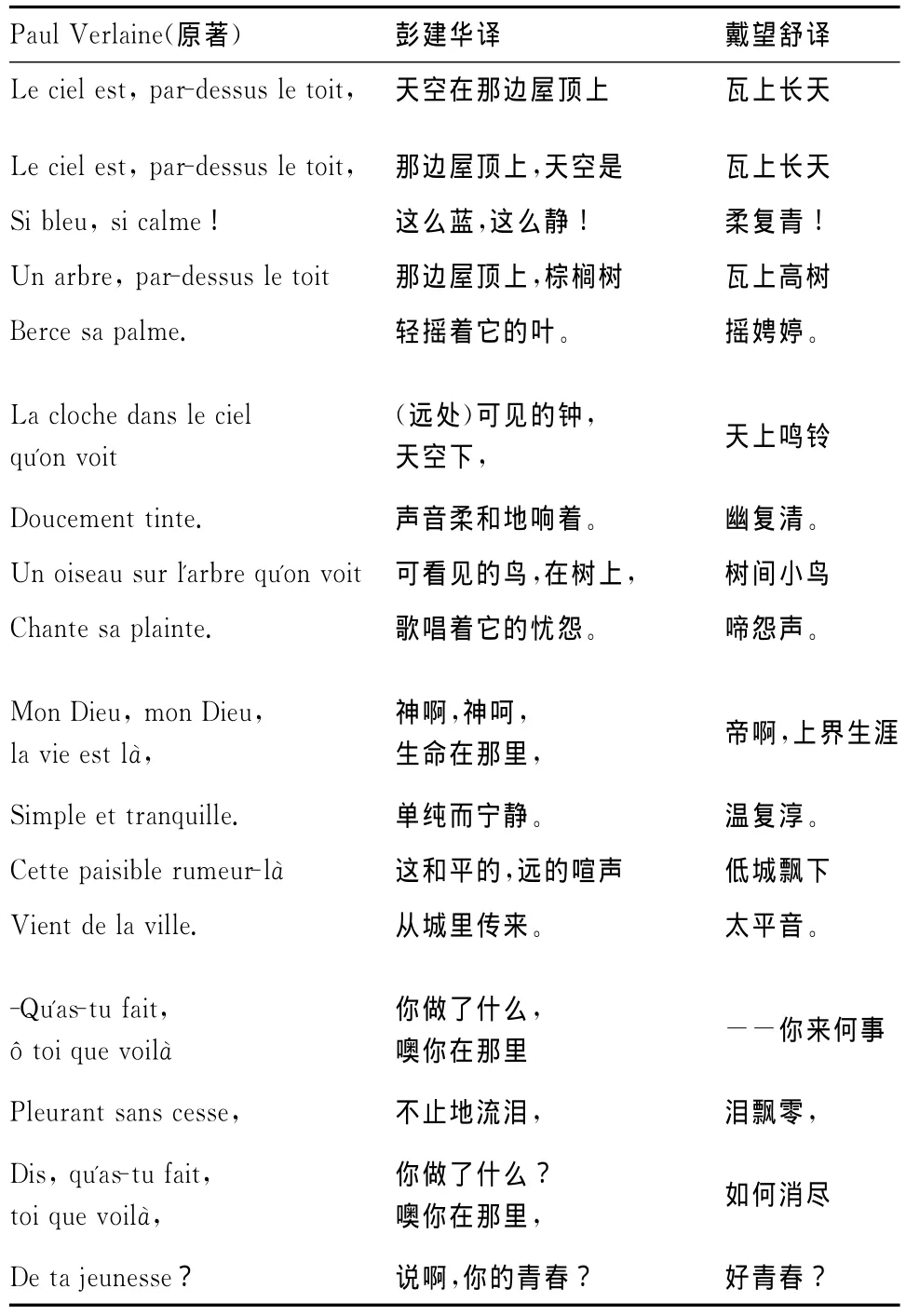

戴望舒所选译的魏尔伦诗歌都是在音乐性方面清新优美的作品,与古典中国词的婉约风格接近的作品,却极少宗教式的象征,和积极意义上的颓废。魏尔伦《雨轻轻地落在城市》由4个四行诗节组成,交叉韵式,一般是6音诗行,单纯而极富音乐性,表现了细致而亲切的感觉。戴望舒的译诗《泪珠飘落萦心曲》刊载于《璎珞》(1926.3),用文言词调《菩萨蛮》翻译,有较好的音律效果,然而,经过文言诗句的过滤,原诗内在的情绪的色调变得微弱(见表1)[6]。

表1 《泪珠飘落萦心曲》翻译对照

魏尔伦的《天空在那边屋顶上》。李思纯在《仙河集》中用文言五言诗体翻译过魏尔伦的《狱中》,戴望舒的译诗《瓦上长天》刊载于《璎珞》(1926.3),显然是参照了李思纯译诗(见表2)。同时期,戴望舒还发表了《读〈仙河集〉》,对李思纯的译诗提出了一些批评。

表2 《瓦上长天》翻译对照

魏尔伦《一个可怜的年轻牧女》(A poor young Shepard)是一首歌谣体的爱情诗,原诗由5个五行诗节组成,一般的是5音诗行,在韵律上是魏尔伦式的创新,优美而单纯。戴望舒的译诗最初发表于1930年11月《现代文学》第一卷5期,戴望舒似乎忽略了其中拉丁式的牧歌色彩,和歌谣的单纯风格(见表3)。

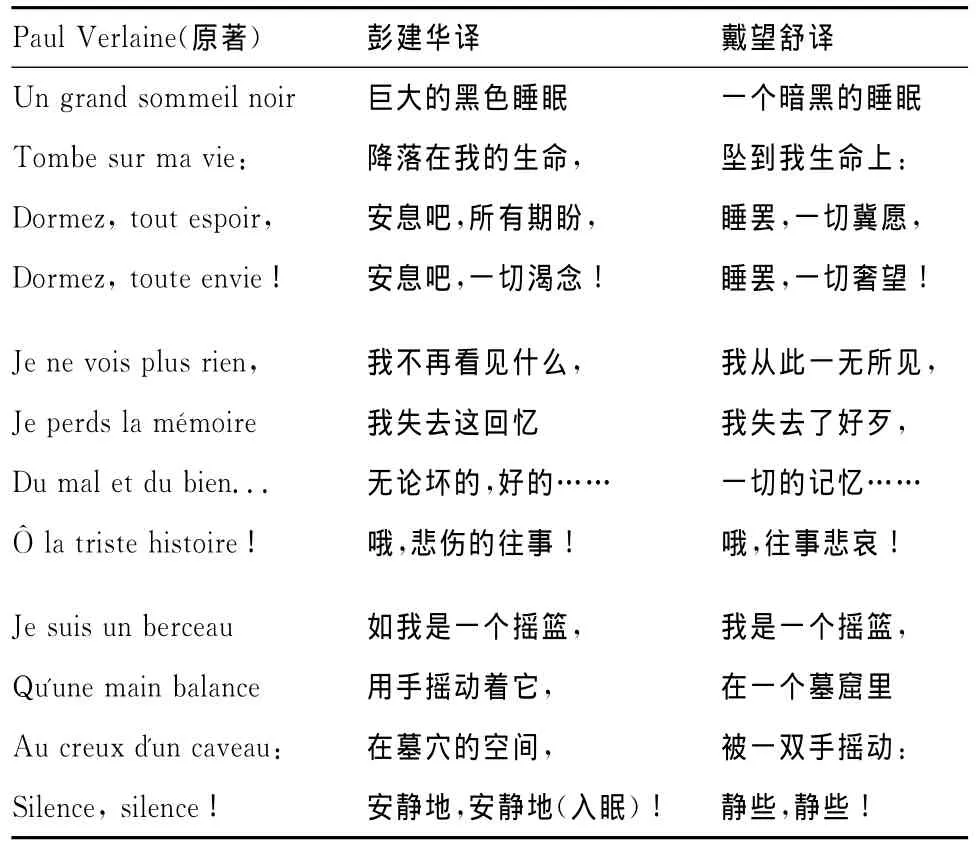

魏尔伦《一个黑暗的睡眠》主要表现了死亡主题,为明朗而理性的沉思色彩,原诗由3个四行诗节组成,一般的是5音诗行,在韵律上是魏尔伦式的创新。戴望舒的白话译诗略显得沉郁而哀伤,与写于离异变故后的《致萤火》(1941.6)风格近似(见表4)。

表3 《一个可怜的年轻牧女》翻译对照

表4 《一个黑暗的睡眠》翻译对照

二、戴望舒的创作与魏尔伦影响

戴望舒的诗集《我底记忆》、《望舒草》、《望舒诗稿》,一些诗歌意象可以在魏尔伦的诗歌中发现相似的模仿痕迹,可明显感受到诗歌内在的音乐性。戴望舒的作品很少有宗教的侵入,也很少有神秘象征的品质,主要是青春的忧郁、理想主义和对生命的沉思。

诗集《我底记忆》中的《生涯》较多接受了魏尔伦的诗歌意象,模糊的模仿抒写了忧郁的爱情诗。此诗收入《望舒诗稿》的修改,“使我难吻你娇唇”改为“人间天上不堪寻”,这一模仿的诗歌形象(J'ai peur d'un baiser)最终被过滤除掉,美好的情人(你太娟好,太轻盈,Elle est délicate)和长睡(Un grand sommeil noir)等虽保留下来,已经显得中性化了,戴望舒将一贯地回归到古典中国,在词(诗余)中发现属于他的诗歌精神与元素。

而后,戴望舒与施绛年订婚(1931),诗集《望舒草》中有众多的爱情主题的诗,《秋天的梦》鲜明的描述了牧歌式的爱情(见表5),而爱神的使者蜜蜂这一意象则出现在《三顶礼》中:“给我苦痛的螫的,/苦痛的但是欢乐的螫的,/你小小的红翅的蜜蜂,/受我怨恨的顶礼。”

表5 《一个可怜的年轻牧女》与《生涯》、《秋天的梦》比较

波德莱尔的《夜的和谐》写道:“小提琴幽柔地颤动,像哀伤的心”(Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige),魏尔伦的《秋歌》明显扩张了波德莱尔的意象。《秋歌》原诗由3个六行诗节构成,每个六行诗节的韵式为aabccb,一般的是3个或者4个音的诗行,表现了明丽的忧郁。戴望舒的四言诗体的文言译诗,发表在1943年4月2日《华侨日报·文艺周刊》第10期,这可能是1926年的旧译,即参照了李思纯文言译诗的重译,李思纯和戴望舒都消解了《秋歌》原诗的跨行技巧。戴望舒的自由诗《雨巷》主要是(文言词牌式的)长短句式,有变换的白话韵律,与戴望舒的文言译诗风格迥异,却突出了诗歌的音乐性。杜衡指出,“一致地追求着韵律的美,努力使新诗成为跟旧诗一样地可‘吟’的东西。押韵是当然的,甚至还讲究平仄声。”[4](P5)《雨巷》与魏尔伦《秋歌》并不十分接近,然而,跨行诗句或许是一种自然而灵巧的模仿(见表6)。跨行是为了韵律上的追求。李璟《(摊破)浣溪沙》写道:“丁香空结雨中愁”[7](P437),戴望舒扩张并延伸了李璟的意象,不同的文学传统对魏尔伦、戴望舒的启发是一种巧合吗?魏尔伦的诗歌解放了文言诗词对戴望舒创作的拘束,指示了传统诗词的现代革新方式,“诗的韵律不在字的抑扬顿挫上而在诗的情绪的抑扬顿挫上,即在诗情的程度上。”[4](P112-113)

表6 《秋歌》与《雨巷》比较

魏尔伦《白色的月》交混着理想主义和忧郁,法语原诗由3个六行诗节构成,每个六行诗节的韵式为aabccb,一般的是3个或者4个音的诗行,同《秋歌》一样表现了鲜明的音乐性。戴望舒的五言诗体的文言译诗《皎皎好明月》发表在1943年4月2日《华侨日报·文艺周刊》第10期,①这可能是1926年的旧译。戴望舒极少写到月光,《残花的泪》的明月明显可以追溯到古典中国的文言诗,与魏尔伦《白色的月》有较大的差异(见表7)。戴望舒的《静夜》与《白色的月》在整体上是有极大的差异,却也有细节上的近似。《静夜》写道“人静了,这正是时光”,与《白色的月》中的“梦罢,正其时”(Rêvons,c'est l'heure)是极相似的;此外,两诗都包含了“哭泣”的意象,《白色的月》写道“在那里,风在哭泣”(oùle vent pleure),《静夜》写道“你盈盈地低泣”。

魏尔伦《曼陀铃》轻微的表现了对文明社会的厌倦和对自然的亲切,法语原诗由4个四行诗节构成,每个四行诗节为交叉韵式,一般的每个诗行是6个或者8个音。德彪西曾为《曼陀铃》谱曲,一时广泛流传。戴望舒的《闻曼陀铃》(又名《Mandoline》)是听了德彪西的乐曲而作吗?《闻曼陀铃》与译诗《泪珠飘落萦心曲》隐约有近似的忧伤,同魏尔伦《曼陀铃》却有明显差异(见表8)。

表7 《皎皎好明月》与《残花的泪》比较

表8 《曼陀铃》与《闻曼陀铃》比较

三、结语

戴望舒是主观的内向的诗人,主观的感受是戴望舒诗作的最重要的抒写对象,纷纭的时代与人事的变故几乎没有更多更深入的改变他这一倾向,而且,戴望舒最好的诗极致而细微地追求了诗歌的内在音乐性。余光中《评戴望舒的诗》认为:“他的毛病出在意境和语言。”“戴诗意境之病,一为空洞,已如上叙,另一则为低沉,甚至消极。”“往往他的意境是空虚而非空灵,病在朦胧与抽象,也就是隔。”“戴望舒的语言,常常失却控制,不是陷于欧化,便是落入旧诗的老调,能够调和新旧融贯中西的成功之作实在不多。”[8]整个20世纪不成熟的汉语白话,自然不足诟病戴望舒的新诗语言。魏尔伦与戴望舒同样较多表现出鲜明的理性主义追求。虽然主观的内向的诗人往往是局限的,对于主观的感受,却无所谓“空虚的意境”,或者“消极的意境”,魏尔伦与戴望舒有益的探索恰恰在于精致的描述了情绪的色调,即使是消极的情绪。魏尔伦较多宗教沉思和神秘主义,戴望舒则只有生命沉思的朦胧和老子式的抽象。魏尔伦较多偏离,甚至背叛文学的古典传统,戴望舒却一直致力于革新传统文学,利用了古典中国的文言诗词。戴望舒因为表达主观而翻译和接受了魏尔伦,阅读和翻译魏尔伦的诗,则指引或者启发了戴望舒新诗创造的范围与方向,戴望舒的魏尔伦译诗,无论文言还是白话,显然极看重诗歌的韵律,这无疑促进了白话新诗更深而细微的探索,这对于发展中的白话新诗是极有意义的。戴望舒是主张“纯诗”的,从新诗的伦理看,戴望舒几乎没有染上西方现代(例如魏尔伦)的“颓废”,从而远离“人生的消极”。

[注释]

① 同期戴望舒翻译的“魏尔兰诗抄”还包括《泪珠滴滴心头著》、《瓦上长天》、《秋歌》、《一个黑暗的睡眠》,前两首是旧译。

[1]周太玄.译诗[J].少年中国(第二卷),1921(9):51-55.

[2]Anatole France.La vie littéraire[M].3esér.Paris:Calmann-Lévy,1892:317.

[3]王文彬.戴望舒年谱[M].//戴望舒全集[M].北京:中国青年出版社,1999.

[4]戴望舒.望舒草[M].上海:现代书局,1933.

[5]戴望舒.中国现代文学名家经典文库:戴望舒作品[M].长春:时代文艺出版社,2004:175-176.

[6]Oeuvres complètes de Paul Verlaine T(I-VI)[Z].Paris:Léon Vanier,1902-1905.

[7]张璋,黄畬,编.全唐五代词[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[8]余光中.评戴望舒的诗[J].名作欣赏,1992(3):12-19.