重庆市现代服务业就业效应分析*

曾庆均,郭宇

(重庆工商大学长江上游经济研究中心,400067)

重庆市现代服务业就业效应分析*

曾庆均,郭宇

(重庆工商大学长江上游经济研究中心,400067)

大力推动服务业的发展对解决我国面临的严重就业压力具有重要意义,现代服务业作为服务业的重要组成部分,其吸纳劳动力的能力正逐渐超越传统服务业。本文从就业比重、就业弹性、结构偏离度、比较劳动生产率四个方面对重庆市现代服务业的总体就业效应和内部各行业的就业效应进行了分析,提出应区别发展服务业,在大力发展金融业等现代服务业的基础上优化传统服务业结构,从而切实有效的解决就业问题。

现代服务业;传统服务业;就业效应;结构偏离度

一、引言

目前,学者们对现代服务业和传统服务的定义并没用明确的界定。丹尼尔·贝尔认为在后工业社会,大多数劳动力将从事以技术性、知识性的服务和公共服务为主的服务业,即以现代服务业为主[1]。晁钢令[2]、来有为[3]从现代服务业的服务对象和功能角度出发,胡启恒[4]、刘重[5]从现代服务业的形成条件和特征切入,高素香[6]从现代服务业与传统服务业的比较入手,分别对现代服务业的特性、功能及定义给出了不同释义。

对于现代服务业的就业效应,学者们有着深入的研究。第三产业具有非常强的就业吸纳能力,应大力发展服务业,顺应产业结构的调整,通过发展就业关联性比较强的服务性行业等措施,来解决我国当前就业问题。[7]传统服务业的就业空间越来越小,而现代服务业则存在一定的发展空间。[8]大力发展服务业、提高服务业工资水平,是促进西部地区就业增长的有效途径。[9]在发展服务业时,应对其内部各行业进行区分,尤其应对传统服务业和现代服务业进行区分,重视现代服务业的隐性就业增长机制,通过发展现代服务业主动地解决就业需求,[10]而金融保险业、房地产业、社会服务业是我国第三产业就业发展的主要方向。[11]

这些研究都指出,发展服务业,尤其是发展现代服务业是解决我国当前严峻就业问题的关键所在。本文为便于统计数据收集,参照我国现行的国民经济行业分类标准,将第三产业中交通运输、仓储及邮政业,批发与零售业,住宿和餐饮业列为传统服务业;信息传输、计算机服务和软件业,金融业,房地产业,租赁与商务服务业,科学研究、技术服务与地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,教育业,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育与娱乐业,公共管理与社会组织列为现代服务业。本文选取现代服务业就业比重、就业弹性、结构偏离度、比较劳动生产率①1.就业比重=现代服务业就业人数/全社会就业人数。现代服务业就业人数在全社会就业人数的占比的高低,能够直接反映现代服务业对社会就业的贡献,比例越高贡献越大,反之越小。

2.就业弹性=现代服务业就业增长率/现代服务业经济增长率。该指标表示现代服务业增加值每变化一个百分点,其从业人员相应变化的程度。就业弹性>0,且数值越高时,表明现代服务业的增加值增长对就业的促进效应越大大;反之促进作用效应小。就业弹性为<0时,表明现代服务业增加值增长将抑制其就业效应,这种情况不符合经济发展的一般规律,是一种不正常的现象。

3.结构偏离度=现代服务业就业人数/全社会就业人数—增加值/GDP。该指标为正值(正偏离)时,表明该服务部门的就业比重大于增加值比重,意味着存在劳动力转出的可能性;相反,结构偏离度为负值(负偏离)时,表明该现代服务部门的就业比重小于增加值比重,意味着存在劳动力转入的可能性。

4.比较劳动生产率=(现代服务业增加值/GDP)/(现代服务业就业人数/全社会就业人数)。该指标大于1时,表明该现代服务部门的增加值比重大于就业比重,意味着该现代服务部门的劳动密集程度相对较低;比值小于1时,表明该现代服务部门的就业比重大于增加值比重,意味着该现代服务部门的劳动密集程度较高。

四个指标,从不同角度分析重庆市现代服务业就业效应。

二、重庆市现代服务业就业效应的总体分析

新世纪以来重庆市服务业吸纳了大量转移自第一产业的劳动力,随着服务业从业人数的增加,服务业可吸纳劳动力的空间正在缩小。现代服务业比传统服务业吸纳就业的空间更大,并且其吸纳能力正得到加速释放。2006年是重庆市传统服务业和现代服务业就业效应发生变化的重要转折点。2006年之前传统服务业就业促进效应更为强劲,但在经历了改革开放以来的快速增长之后,其发展的速度逐渐下降,吸纳的劳动力趋于饱和。2006年之后随着科学技术、教育文化等的快速发展以及现代服务业规模效应的显现,重庆市进入现代服务业就业效应快速爆发的时期,现代服务业成为服务业中吸收劳动力的主要力量。

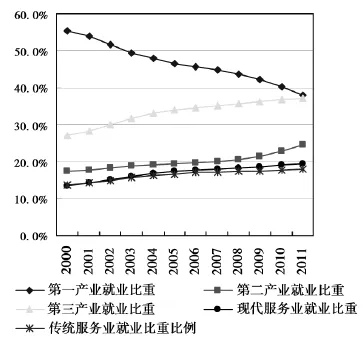

(一)重庆市现代服务业就业比重变化的分析

重庆市劳动力就业结构得到明显优化,第一产业劳动力向第二、三产业大量转移,并且就业结构优化呈现加速的趋势。与此同时,重庆农村人口巨大、服务业和现代服务业基础薄弱,使得就业结构继续优化面临一定困难。

2000—2011年,重庆市第一产业就业比重出现明显下降,从55.4%下降到38.1%,但仍然最高;第二产业和服务业就业比重分别以年均0.7%和0.9%的速度增长,此期间重庆全社会就业人数出现-4.6%的增长。重庆农村人口基数大,虽然已有一部分农村劳动力从其中释放了出来,但待释放的农村劳动力数目仍然巨大,致使第二、三产业就业比重未能超过第一产业;与此同时,已经快速释放的这部分劳动力,并不能全部在重庆市找到合适的就业途径,出现了劳动力外流,出现2000—2011年就业人数负增长的现象。

与第二产业相比,第三产业就业比重上升更为明显,且一直高于第二产业就业比重。出现这种情况的原因在于第二产业需求具有一定操作技能的劳动力,大多数农村转移劳动力并不具备这样的素质,因此更多地流向了要求较低、劳动密集度高的传统服务业;再者,重庆市处于工业化中期阶段,工业部分出现了资本排斥劳动的现象,结构性失业与其他各种类型的失业交织在一起,也将就业压力推向服务业,参见图1、表1。

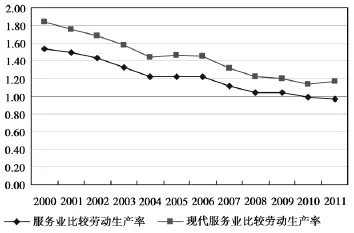

2000—2003年,重庆市传统服务业和现代服务业的就业比重轨迹基本吻合,说明此期间仅包含3个行业的传统服务业仍然是我国服务业中解决就业的主要力量。2003年后,现代服务业的就业比重与传统服务业就业比重之间的差距逐年加大,从2004年的0.61%增加到了2011年的1.39%。与此同时,现代服务业就业比重环比增加值普遍高于传统服务业就业比重环比增加值,2010、2011年分别为1.82%、1.33%,而传统服务业就业比重环比增加值同期为1.07%,0.90%,这说明重庆现代服务业拉动就业的能力正在得到加速释放。参见图1、表1。

表1 2000—2011年重庆服务业就业比重数值

图1 2000—2011年重庆各产业就业比重变化趋势

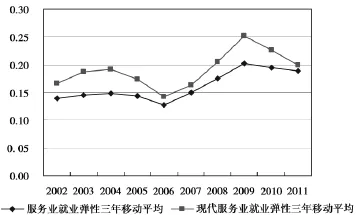

(二)重庆市现代服务业就业弹性的分析

从就业弹性来分析[12],重庆市现代服务业就业弹性值一直高于服务业就业弹性值,这说明现代服务业增加值每变化一个百分点,所引起的从业人员变化比传统服务业更为明显,表示其就业促进能力更强。传统服务业多为劳动密集型产业,就业弹性较高;现代服务业多为资本、技术密集型产业,就业弹性较低。现代服务业就业弹性值高于服务业就业弹性值,也说明现代服务业在促进就业方面发挥的巨大作用。从图2看出,重庆市服务业和现代服务业就业弹性曲线都呈现出不规则“M”形,2006年前传统服务业粗放式增长及现代服务业增加值增长速度快于其就业增长速度,使得服务业和现代服务业在2006年就业弹性值均出现最低值。2009年重庆市服务业和现代服务业就业弹性值达到最大值,之后下降的原因是重庆市加快笔电、摩配等制造业的发展,使得第二产业就业弹性出现了较为明显的提升,拉低了服务业单位增加值创造就业的能力。

图2 2002—2011重庆市服务业及现代服务业就业弹性三年移动平均变化趋势

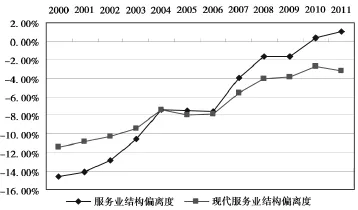

(三)重庆市现代服务业结构偏离度的分析

从结构偏离度来分析,2000—2009年服务业结构偏离度和现代服务业结构偏离度都呈负偏离,长期保持劳动力转入的态势,同时服务业结构偏离度和现代服务业结构偏离度均出现负减少[13],又说明这种劳动力转入的趋势越来越弱。2010年和2011年,服务业结构偏离度为正值,而现代服务业结构偏离度为负值,这说明传统服务业劳动力吸纳能力已经达到了临界值,存在劳动力转出的可能性,而现代服务业仍然具有劳动力转入的空间,参见图3。

2000—2011年服务业结构偏离度负减少15.60%,现代服务业结构偏离度负减少8.20%,表明现代服务业吸纳劳动力的能力与传统服务业相比潜力更大。2006年前现代服务业结构偏离度负偏值均低于服务业负偏离值,说明2006年前传统服务业对吸收其他产业转移的就业起主要作用,2006年后现代服务业结构偏离度负偏离值均高于服务业负偏离值,现代服务业成为消化其他产业转移劳动的主要方面,参见图3。

图3 2000—2011重庆市服务业及现代服务业结构偏离度变化趋势

(四)重庆市现代服务业比较劳动生产率的分析

从现代服务业比较劳动生产率分析,2000—2009年重庆市服务业和现代服务业比较劳动生产率都大于1,劳动密集度较低,仍然存在劳动力转入的空间,但转入空间逐渐变小。[14]

2010年、2011年服务业比较劳动生产率小于1,而现代服务业比较劳动生产率大于1,这说明传统服务业劳动密集度已经超过继续吸纳劳动力的极值,劳动力开始向外转移,而现代服务业劳动密集度仍然处在可吸纳劳动力转入的范围内,参见图4。

图4 2000—2011重庆市服务业及现代比较劳动生产率变化趋势

2000—2011年重庆市服务业和现代服务业劳动生产率从1.54、1.87分别降低至0.97、1.17,劳动密集度都在增大,由于现代服务业多为资本密集型产业,所以其比较劳动生产率大于服务业比较劳动生产率。现代服务业比传统服务业劳动密集程度更低,存在更大劳动力转入空间,参见图4。

三、重庆市现代服务业内部各行业就业效应的分析

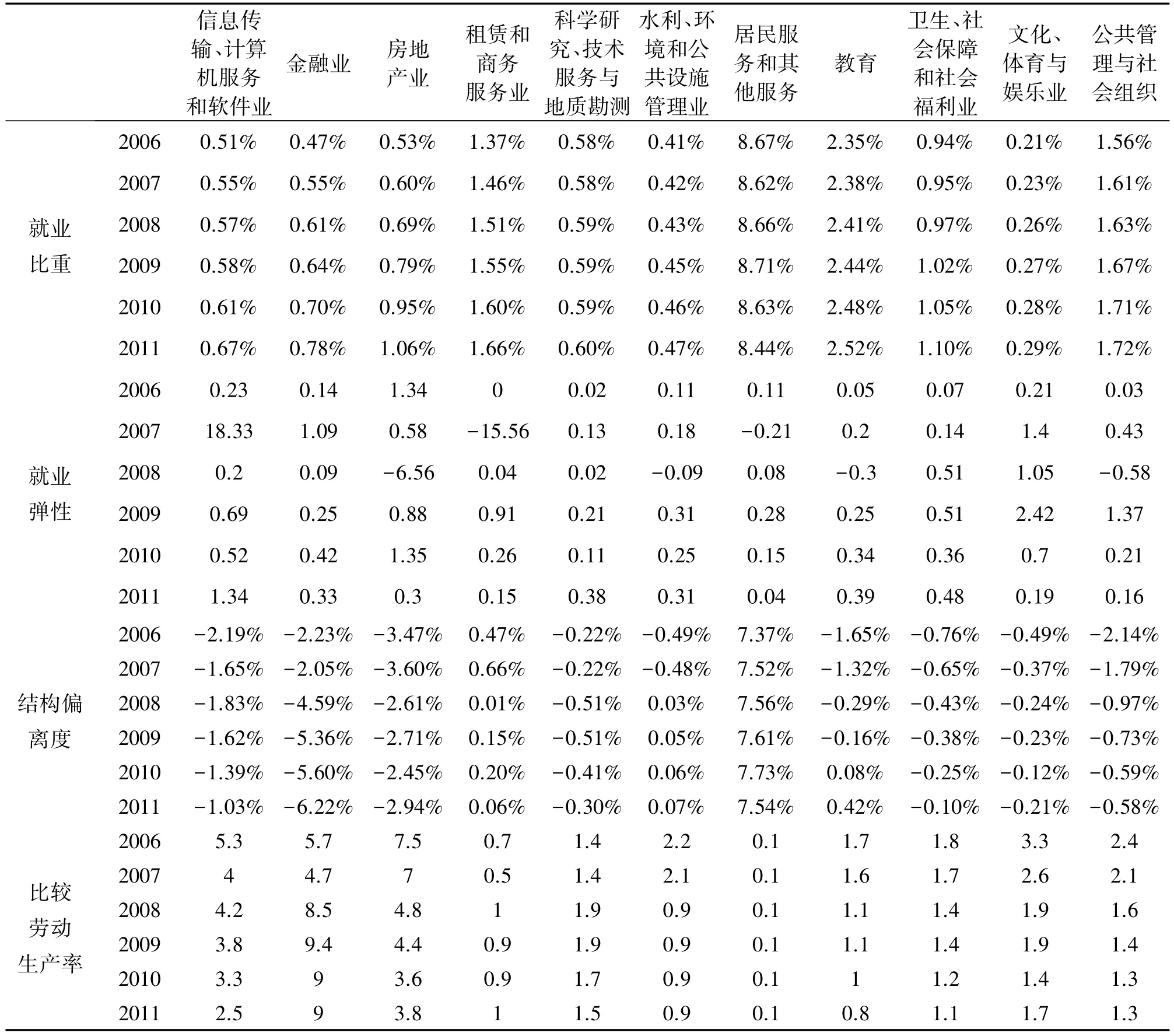

本文通过对2006—2011年重庆市现代服务业内部各行业就业比重、就业弹性、结构偏离度、比较劳动生产率指标数据进行整理分析,认为重庆市现代服务业内部各行业就业结构不均衡,优化缓慢,一些资本技术密集型的现代服务业就业比重仍然较低。现代服务业各行业就业效应差异性大,居民服务和其他服务业已经出现劳动力转出的情况,金融业,房地产业,信息传输、计算机服务和软件业拥有足够大的劳动力转入空间。

(一)重庆市现代服务业内部各行业就业比重的分析

现代服务业中居民服务和其他服务、公共管理与社会组织、租赁和商务服务业和教育是带动就业的主力军,四者占现代服务业就业比重约75%,剩余七个行业仅占约25%。虽然居民服务和其他服务,文化、体育与娱乐业产值较低,却吸纳了大量劳动力。

2006年以来现代服务业内部各行业就业结构有了一定幅度的优化,但效果并不明显。居民服务和其他服务就业比重有所下降,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育与娱乐业,公共管理与社会组织行业出现了就业比重的微幅上涨,其他行业就业比重保持不变,参见表2。

(二)重庆市现代服务业内部各行业就业弹性的分析

由于部分行业经济增长率一些年份为负,所以其弹性在这些年份也为负值。2006—2011年现代服务业内各行业就业弹性大多出现不同幅度的正增加。科学研究、技术服务与地质勘测,公共管理与社会组织就业弹性增长最为明显;其次信息传输、计算机服务和软件业,教育,金融业,卫生、社会保障和社会福利业就业弹性增长也较为明显,大力发展这几类行业对就业的拉动非常明显,参见表2。

表2 2006—2011年重庆现代服务业行业就业效应各指标数值

(三)重庆市现代服务业内部各行业结构偏离度的分析

居民服务和其他服务、表现为较高的正偏离值,说明其存在劳动力转出的可能,并已经出现就业比重下降的情况。租赁和商务服务业结构偏离度虽然也为正偏离,存在劳动力转出的可能,但未出现就业比重的下降,原因在于该行业本身吸纳就业的空间未被完全挖掘出来,在这个空间未被完全开发之前,劳动力转出的可能更多地表现为一种压力,而不是真正的就业比重下降,而自2007年以来该行业正偏离值降低表明其劳动力转出的压力趋缓。水利、环境和公共设施管理业继续增加吸纳劳动力的能力在2008年基本终结,该行业发展规模与劳动力储备达到一个平衡水平。金融业结构偏离度自2007年来出现明显的负增加,说明劳动力向其转入的可能性加大;科学研究、技术服务与地质勘测结构偏离度也出现一定幅度的负增加说明其劳动力转入的可能性加大。

2011年结构偏离度表现为负偏离从大到小前三位的是金融业,房地产业,信息传输、计算机服务和软件业,这三个行业作为重庆市近年来重点发展的行业展现出了广阔的劳动力吸纳空间,参见表2。

(四)重庆市现代服务业内部各行业比较劳动生产率的分析

2006年以来,金融业,房地产业,信息传输、计算机服务和软件业比较劳动生产率最高,数值远大于1,说明劳动密集度较低,存在巨大劳动力转入的空间,其中金融业比较劳动生产率持续增大,表现出膨胀式的就业吸纳能力。

现代服务业内部各行业2006年来,比较劳动生产率数值普遍存在下降趋势,说明越来越多的劳动力正在向现代服务业部门转移。水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业比较劳动生产率在1附近波动,说明这两个行业劳动力供需基本已达到了均衡状态。居民服务和其他服务结构偏离值远低于1,已经出现较为明显的劳动力过剩的状况,这与前几个指标研究的结果一致,参见表2。

四、对策建议

(一)大力发展现代服务业

重庆市城乡二元结构特征明显,在城市化推进的过程中,将面临越来越重的农村劳动力向城市转移的压力,加快现代服务业的发展对于解决这部分劳动力就业问题具有重要作用。与此同时,现代服务业的发展有助于重庆市服务业结构的优化,竞争力的增强。发展现代服务业,首先,应该充分挖掘其有效需求,为其发展提供根本动力;其次,现代服务业内部各行业的发展应该有轻重缓急之分,政府应特别重视金融业,房地产业,信息传输、计算机服务和软件业这三个行业,尤其是金融业的发展。再次,文化、体育与娱乐业,公共管理与社会组织,教育业也应在置于现代服务业各行业中靠前的位置发展。

(二)优化传统服务业结构

传统服务业吸纳就业的能力虽已趋于饱和,但交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,住宿和餐饮业在当前和未来一段时间内仍然是我国服务业中解决就业的主要力量。优化传统服务业结构,维持其现有的劳动吸纳能力,也是保证重庆服务业就业的重要方面。对于交通运输、仓储和邮政业,应打造综合交通运输体系、发展第三方物流等;对于批发和零售业,应发展更先进的业态形式,如电子商务和连锁经营等;对于住宿和餐饮业,应向高端住宿餐饮方向发展。

(三)营造良好的外部环境

优越的经济、政策、法律、人才环境是保证重庆市现代服务业发展并发挥巨大就业效应的基础。政府作为政策的制定者和管理者,也是市场的服务者,应努力放宽市场准入条件,降低及消除进入壁垒,加快市场法规和制度建设,为现代服务业企业提供较为宽松的融资环境。重庆市现代服务业从业人员目前大部分来自农村剩余劳动力,专业素质偏低,政府应该注重提升这部分劳动力的就业素质,完善相关培训制度,同时对于现代服务业的高级技术服务人才,应该予以大力度引进。

[1]丹尼尔·贝尔.后工业社会的来临——对社会预测的一项探索[M].北京:商务印书馆,1984.

[2]晁钢令.服务产业与现代服务业[M].上海:上海财经大学出版社,2004.

[3]来有为.当前我国需要大力发展现代服务业[J].改革,2004(5):39-44.

[4]胡启恒.诠释我国现代服务业[J].中国信息导报,2004(8):11-12.

[5]刘重.现代服务业发展与预测[M].天津:天津社会科学院出版社,2005.

[6]高素香.浅谈发展地区现代服务业[J].金融经济(理论版),2006(10):25-26.

[7]李文珍.我国就业的产业结构变动分析[J].辽宁税务高等专科学校学报,2006(5):19-21.

[8]张淑君.我国服务业的就业特征分析[J].中央财经大学学报,2005(9):56-59.

[9]曾国平,李燕清,陈朋真.西部地区服务业发展的就业促进效应研究:重庆例证[J].经济问题探索,2009 (2):92-96.

[10]郑吉昌,何万里,夏晴.论现代服务业的隐性就业增长机制[J].财贸经济,2007(8):94-98.

[11]张杰,马斌.中国第三产业内部就业结构变动趋势分析[J].广东商学院学报,2004(6):17-21.

[12]张原.中国服务业就业吸纳能力下降之谜[J].贵州财经大学学报,2011(1):28.

[13]曾世宏.中国服务业结构变迁是否合理[J].贵州财经大学学报,2011(4):26.

[14]曾国平,等.我国西部服务业发展地区差异与区域协调实证研究[J].重庆理工大学学报(社会科学),2010(9).

(责任编校:朱德东)

Analysis of Em ployment Effects of Modern Service Industry in Chongqing

ZENG Qing-jun,GUO Yu

(Yangtze Upriver Economic Research Center,Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China)

It is of important significance to solving the employment pressure of China by promoting service industry development,modern service industry,as an important part of service industry,is transcending traditional service industry by its absorbing capacity of labors.This paper analyzes total employment effect and the employment effect in each inner industry of Chongqing’s modern service industry from such four aspects as employment ratio,employment elasticity,structural deviation degree and comparative labor productivity,and points out that Chongqing should respectively develop service industry,optimize traditional service industry structure based on the development ofmodern service industry such as the development of financial industry and so on in order to effectively and really solve employment problem.

Chongqing;modern service industry;employment effect

C913.2

A

1672-0598(2014)01-0022-07

12.3969/j.issn.1672-0598.2014.01.004

2013-12-11

重庆市教委人文社科项目(08jwsk062)“基于城乡统筹的重庆市服务业发展研究”

曾庆均(1963—),男,四川邛崃人;重庆工商大学教授,主要从事商业经济研究。郭宇(1988—),男;重庆工商大学2010级区域经济学研究生。

——重庆市大足区老年大学校歌