船舶与海洋工程专业“三能”应用型人才培养探索

,

(广东海洋大学 工程学院,广东 湛江 524088)

21世纪是海洋世纪,开发海洋、利用海洋、向海洋进军,变海洋优势为经济优势,急需大批海洋科技人才。目前,我国已有几所冠名“海洋”的大学或学院,如中国海洋大学、广东海洋大学、上海海洋大学、大连海洋大学、浙江海洋学院,台湾地区有台湾海洋大学、高雄海洋技术大学等。作为我国南海之滨唯一的一所海洋大学,广东海洋大学在培养高层次海洋科技人才、推进海洋科技创新、服务南海资源开发利用方面,肩负着重任[1]。

广东海洋大学具有优越的海洋工程产业区域优势。学校地处广东省湛江市。广东省是一个沿海发达的省份,全省大陆岸线长3 368.1 km(居全国第一位),海域总面积41.9万km2,岛屿面积1 592.7 km2。湛江市是一座海滨城市,是中国大西南主要出海通道,是我国大陆通往东南亚、非洲、欧洲、大洋州和中东航程最短的对外贸易口岸,在亚太经济圈中具有极其重要的战略地位。海洋产业有相当基础,有南海油田西部公司、湛江港务集团公司、湛江航务公司、海滨船厂、南海舰队海洋工程设计院等众多海洋企事业单位。

船舶与海洋工程专业是广东海洋大学的涉海特色专业,于1999年开始招生,专业兼具海洋类专业和工程类专业特色,近年来,专业坚持走依托企业校企联合办学的道路,相继与广船国际、广州文冲船厂、广州黄埔船厂、中海菠萝庙船厂、中海城安围船厂、第四中交集团航务工程局等签约产学研基地。广船国际、中海集团等分别在专业设立“扬帆”奖学金、“启航”助学金和“中海工业船舶奖学金”等,不仅营造了专业发展的良好氛围,也丰富了教学手段,切实起到了提高学生专业兴趣和实践技能的目的。通过毕业设计双导师制、邀请企业专家来校讲课及担任兼职教师等,加强实践环节,努力培养“三能”(能安心、能吃苦、能创业)应用型人才,取得了良好成效。目前培养毕业生近500人,就业情况良好。毕业生主要集中在珠三角船舶与海洋工程企业和设计单位,为广东省及周边地区的船舶与海洋工程类行业发展做出了贡献。

1 专业定位与培养目标

在海洋特色鲜明的地方海洋类院校发展船舶与海洋工程学科专业,就是要根据地方经济建设与社会发展的需要,遵循学科体系的内在逻辑,找准定位,办出特色,培养应用型创新人才,扩大就业,并以此为目的提高办学质量和效益,促进学校整体的发展[2]。

本校船舶与海洋工程学科专业定位:努力建成海洋特色鲜明,水平较高,与我国海洋工程事业和广东经济社会发展相适应,在国内初具影响的学科专业;坚持“立足广东,服务华南沿海,面向全国”的服务面向定位。专业的培养目标是:培养德智体美全面发展,具备现代船舶设计、研究、建造的基本理论和技能;较熟练地掌握英语交流和计算机应用技术;能在船舶设计、建造、检验、管理等领域从事技术和管理工作,具有创新精神的能安心、能吃苦、能创业的“三能”应用型高级专门人才。

2 人才培养方案优化

2.1 优化思路

按照“厚基础、宽口径、重实践、高素质、强能力”的要求,优化课程体系,完善实践教学环节,更新教学内容、教学方式、教学方法与教学手段。

厚基础,重视数理基础、力学基础和专业基础,为学生打下坚实的数力和专业基础。

宽口径,课程教学涉及船舶工程和海洋工程两个大方向,实施大类教学。

重实践,注重学生创新思维和创新能力培养,开设科研创新实践课程,辅导学生参与各种创新大赛、科研训练,将科研创新引入第二课堂。重视实习、课程设计、毕业设计等与企业实际的结合。

高素质, 强化人文素质、强调学生总体意识和团队合作精神、与人沟通能力、对行业认知度和自我发展规划能力等。

强能力, 培养基础扎实、综合素质高、实践能力强、具有创新精神的能安心、能吃苦、能创业的“三能”应用型高级专门人才。

2.2 优化理论课程体系

理论课程体系由公共必修课、公共选修课(校级)、院级限选课、学科基础课(必修)、专业基础课(必修)、专业限选课、专业任选课等课程组成。

公共必修课包括思想道德修养与法律基础、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、形势与政策教育、大学英语、计算机应用基础、体育、军事理论、青年学生健康教育以及大学生职业发展与就业指导等课程。

公共选修课包括学生必须的人文社会科学类、自然科学类、海洋素质教育类和科研与创新类等知识单元。

院级限选课包括专业导论、船舶CAD/CAM、船舶与海洋工程法规、船舶检验与管理、船舶工程专业英语等课程;学科基础课包括高等数学、画法几何及机械制图、C语言程序设计、线性代数、大学物理Ⅱ、大学物理实验Ⅰ、概率论与数理统计、理论力学、复变函数、材料力学、电工学、机械设计基础等课程。

专业基础课包括流体力学、船舶结构力学、船舶与海洋工程材料、船舶结构与制图、船舶静力学、船舶阻力与推进等课程。

专业限选课包括钢结构、船舶焊接、船体强度与结构设计、船舶建造工艺、船舶设计原理、海洋平台设计原理等课程。

专业任选课包括数值分析方法、船舶设备、海洋工程环境、船舶贸易与经营、船舶动力装置、有限元应用软件、船舶电气、船舶操纵与耐波性、船舶振动、海洋平台强度、造船生产设计、船舶修理与改装、工程项目管理、船舶工程实验与测试技术、专业科技新进展讲座等课程。

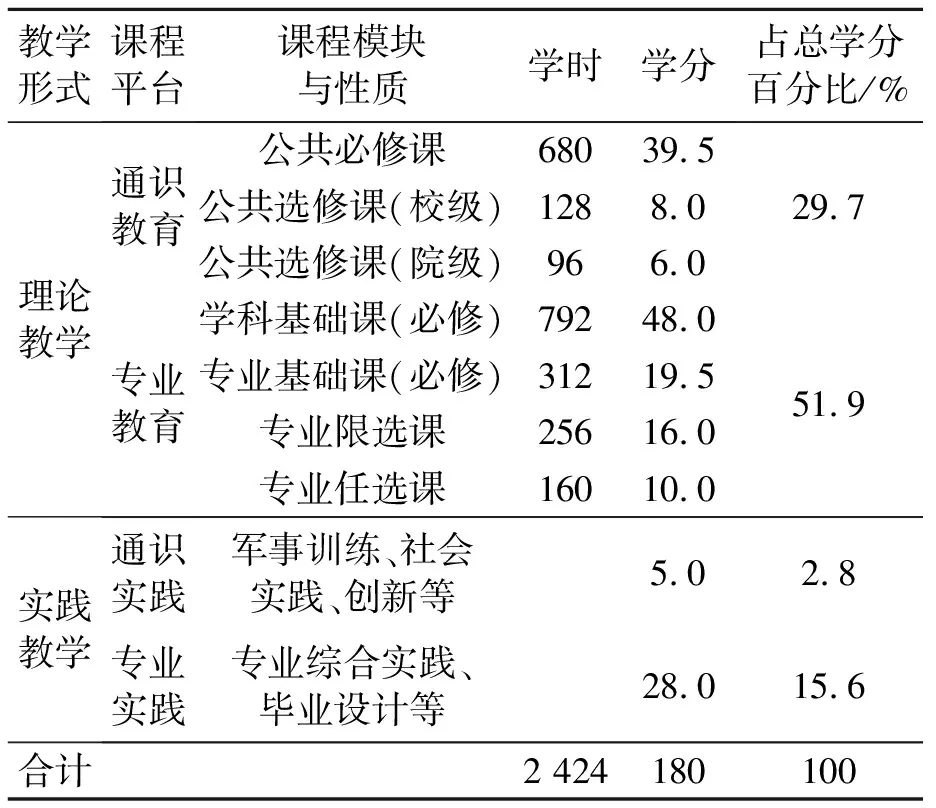

理论课程共计147学分,其中必修课137学分,选修课 10学分。课程安排见表1。

表1 各类课程学分比例

教学计划实施时,结合工程案例,开展数学、计算机和外语基础课程教学内容改革,加强数学建模能力的培养,通过开设工程概论系列课程,让学生更早了解工程背景和学科前沿信息,为工程能力培养打好基础,同时加强启发式教学;开设创新教育系列课程,促进学生创新思维的形成和创新方法、创新工具的掌握,培养学生基础能力;通过将科研成果和学科前沿知识融入课程内容,提升专业教育质量,培养工程师基本素质和熟练的专业能力[3]。

另外聘请校外教师、企业专家承担与市场或工程结合紧密的相关课程的全部或部分内容的主讲工作,如船舶CAD/CAM、船舶检验与管理、船舶焊接、船舶建造工艺、船舶设备、造船生产设计、船舶修理与改装、专业科技新进展讲座等课程,加强实践教学和提高授课质量。

2.3 优化实践课程体系

培养应用型人才,这部分是重点,分为校内实践教学体系和校外实践教学体系两部分。

2.3.1 校内实践教学体系

包括思想政治课社会实践、创业实践教育、创新实践、金工实习、钢结构课程设计、船舶静力学课程设计、船体强度与结构设计课程设计、船舶阻力与推进课程设计、船舶结构性能实验等,总计16周。

校内实践教学环节将依托校内实践平台,开放实验室,按照实验大纲的要求,开展学生实训工作,培养学生动手能力和创新意识。

2.3.2 校外实践教学体系

包括认识实习、生产实习、毕业实习、毕业设计等,总计19周,其中认识实习1周、生产实习4周、毕业实习4周、毕业设计10周。

学生到工程现场实习,学习企业先进技术、先进理念和了解先进设备,培养工程应用能力和管理能力,增强对企业的适应力和竞争力。专业将学生安排到湛江海滨船厂、湛江鑫龙船厂进行认识实习,以增加学生对专业的感性认识,了解造船企业从详细设计、施工设计、钢材预处理、零部件加工、分段制造、船台总装、船舶下水、质量检验、船舶交验的完整生产过程;安排学生到广州广船国际股份有限公司、广州中船龙穴造船有限公司、广州中船黄埔造船有限公司、广州文冲船厂、中船桂江造船有限公司等单位进行生产实习和毕业实习,开展先进制造技术实训、造船生产管理实践、造船质量检验实践等。以及联合企业为学生配备企业导师、学校配备指导老师,联合开展毕业设计工作。毕业设计内容直接采用生产实际课题,考评制定多种评价方式。

2.4 优化人才培养方式

以船舶工业实际需求为导向,以实际工程为背景,以工程技术为主线,联合相关科研院所,结合卓越工程师培养计划,重点在提高学生的工程意识、工程素质和工程实践能力等方面下功夫[4]。从2006年至今,本着“平等自愿、互惠互利、优势互补、共同发展”的原则,船舶与海洋工程专业相继与广州多家船舶企业开展形式多样的校企合作活动,包括校企互访、聘请企业专家任兼职教师、企业在学校设立奖等学金、专家讲座、实践教学、毕业设计校企双导师制、经验交流等多种形式,极大丰富了教学手段,改善了实践教学条件,促进了学科发展与师资队伍建设,增进了学生和企业的相互了解,同时也提高了就业率。

3 结论

通过近年来“三能”应用型人才培养实践,在就业追踪调查中发现,本校船舶与海洋专业毕业生在珠三角地区船厂声誉不错,学生普遍肯吃苦,动手能力强,加上广东籍学生语言生活习惯熟悉,适应环境能力强,用人单位的普遍评价是“能吃苦、踏实、好用”。

[1] 袁 路,颜云榕,安立龙.创新型海洋科技人才培养模式的探索与实践[J].高等农业教育,2008(5):10-12.

[2] 谢永和,王 伟.地方性高校船舶与海洋工程专业人才培养模式的研究与探索[J].浙江海洋学院学报:自然科学版,2008,27(4):457-461.

[3] 袁 萍,王丽铮,严仁军,等.船海工程专业复合型工程创新人才培养理论体系探索[J].船海工程,2012,41(6):129-131.

[4] 应业炬,王 伟.船舶类专业实践能力培养质量保障机制研究[J].船海工程,2011,40(4):55-57.