公共文化服务体系下公共图书馆的农民工关怀

颜敏

(东莞理工学院 图书馆,广东东莞 523808)

一、农民工文化生活的贫乏

农民工,是指在本地乡镇企业或者进入城镇务工的农业户口人员,农民工是我国特有的城乡二元体制的产物,是我国在特殊的历史时期出现的一个特殊的社会群体[1]。根据《2013年我国农民工监测报告》显示,2013年全国农民工人数持续增加,总量达到26894 万人,比上年增加633万人,增长2.4%,增速呈持续回落态势。其中,外出农民工16610 万人,增加274 万人,增长1.7%;本地农民工增加了359 万人,增长3.6%[2]。

农民工文化生活主要是指农民工工作之余用于消遣、娱乐等方面的非物质生活。根据笔者在东莞市做的600 份农民工问卷调查显示,80%以上的农民工会把假期花在逛街、和朋友约会、休息、睡觉、上网看电视,24%的农民工几乎从不看书,67.5%的农民工一周的读书时间累计不超过5 个小时,内容主要集中在小说、生活休闲、励志、历史等通俗类读物,跟以往农民工阅读情况不同的是,42.2%的调查对象选择的是通过手机或者电脑上网阅读书籍,免费网站的网络小说、手机报纸是他们的主要阅读内容。

从调查结果可以看出,农民工的精神文化生活总体相对匮乏,城市中的文化设施和休闲场所虽然较为丰富,但对于绝大多数农民工来说,由于受到种种限制,很难参与到城市居民的文化活动中去,更多的是做一个“旁观者”。相对于城市居民而言,农民工的精神文化生活内容形式单一,文化生活质量不高,他们在文化生活方式、思想观念、社会心理、感情生活等方面与城市居民相比有着明显区别。主要原因有两方面:

1. 对文化生活的重视度不够。在调查的农民工当中,小学及以下文化的比例是12%,初中文化的比例是31.5%,高中和中专文化的比例是50.5%,新生代农民工虽然学历跟以前相比有所提高,但整体文化素质还是偏低,他们的想法更多的是去改善物质生活,在文化生活上关注和花费的时间不多。

2. 工作时间长,收入低。农民工劳动时间通常超过8 小时,并且工资普遍不高,国家统计局2013年的数据显示农民工月收入不包吃包住为2609 元,但人均月生活消费支出就需要892 元,剩余能独立支配的钱不多。所以他们空余大部分时间所做的是通过加班提高待遇,谋生还是他们来城市的第一目的。虽然他们的文化诉求呈现多元化,对所在城市的新事物非常感兴趣,但学习的欲望不强,也不会主动去学习技能。

二、公共图书馆通过文化服务关怀农民工的必要性

农民工问题是中国社会的主要问题,这个问题严重影响农民工的生活和工作,影响社会的和谐稳定,对整个社会主义事业的建设是不利的。在“2011年中国城市十大生活现象”评选活动中,第一条就是关注外来务工人员,维护社会公平[3]。

2012年2月15日《国家“十二五”时期文化革发展规划纲要》正式出台,其中重要的一点就是加强地市级公共图书馆建设,落实公共图书馆的免费开放,使广大人民群众能够更好地、更便捷地享受公共文化服务。2012年11月,中国图书馆年会在东莞举办,本次年会以“文化强国——图书馆的责任与使命”为主题,创新政府管理公共文化事业机制,实现资源整合。

关于公共图书馆的使命,一直以来都是图书馆界所讨论和极其重视的问题,世界上最主要的公共图书馆章程都把教育、信息服务、文化传播、扫盲、促进社会和谐、培育信息素养、培养阅读兴趣作为当代公共图书馆的主要使命。在这里,针对农民工简单探讨一下图书馆的使命。

英国的《未来框架》明确提出了促进社会和谐的使命。这个使命是指公共图书馆应该承担起以下责任:利用公共图书馆在社区内的优势和各种服务,为社区提供安全、温馨、中立、面向所有人的空间,充当社区的公共港湾;通过信息服务和终身教育服务帮助弱势群体提高参与社会生活的能力;主动寻找图书馆的潜在性用户,并有针对性地提供个性化服务;帮助社区居民建立共同的社区身份意识,减少社会排斥[4]。

相对于其他服务形式,公共图书馆服务的根本精神是平等包容,服务对象是不分阶层和背景的,读者可以在图书馆根据自己的需求获得同等的信息服务,针对农民工这类弱势群体,图书馆更多的是要维护信息公平,对农民工实施信息救助和文化保障。经济上的局限使农民工群体更倾向于在图书馆获得图书阅读和网络服务,公共图书馆通过建立无门槛或降低门槛的方式保障农民工的信息获取,这在一定程度上能够消除数字鸿沟,克服社会排斥,图书馆在促进社会和谐过程中起到了很重要的连接作用。

扫盲使命是指公共图书馆通过提供针对性的阅读素材、教育培训和相关服务,提高用户的阅读、写作能力。培育信息素养的使命是指图书馆通过各种培训和讲座来提高公众查找、判断和利用信息的能力。培养阅读兴趣的使命是指图书馆通过培养儿童的阅读习惯和开展成人阅读活动,使阅读成为公众的一个普遍习惯,成为社会的一个共同爱好。

农民工群体普遍受教育的程度低,文化修养和专业修养有限,需要通过阅读大量的书籍充电才能适应日益发展的社会,越是新生代的农民工,对知识的渴望就越加强烈;图书馆通过开展阅读活动培养农民工的阅读兴趣和阅读能力,将农民工从网吧拉回到图书馆,从各种小说阅读提升到专业技能和人文精神的阅读;通过开展信息素养培训提高农民工搜集信息的能力,可以更多地找到就业、生活信息,给自己提供更多的改变生活、融入城市文化的机会;图书馆通过开展讲座来培养农民工的专业知识,让农民工在自己的岗位上有着更大的发展和更高的追求。正是由于图书馆在文化传播中的重要作用,很多高校的成人教育上课地点都设在了当地的公共图书馆,这种文化的感召力也只有在图书馆才能实现。

综上所述,公共图书馆的使命需要图书馆为农民工提供文化服务,构建城市图书馆的公共文化服务体系,可以保障农民工的阅读需要和文化诉求,给城市文化发展带来生机和活力,并且对整个国家图书馆事业的发展都能起到推动作用。

三、公共图书馆服务农民工的现状

信息公平,主要是指不同阶层、不同群体的社会成员,都能够自由平等地获取各种信息,包括公平地享有社会文化资源、文明成果和知识信息[5]。但在图书馆领域,公共图书馆精神的最终目的是建立一种实现信息公平与信息保障的基本制度,使公众可以通过图书馆得到获取信息公平的机会;深层次地实施针对信息弱势群体的个性化服务,实现真正意义上的信息公平[6]。图书馆的存在就是要保障每一个公民都能公平地去获取信息:懂得图书馆的存在,可以自由出入图书馆,在图书馆可以借阅到自己需要的书籍,在馆员的帮助下可以上网查找资料,能参加图书馆开展的各类活动。针对农民工这种弱势群体,图书馆应该有着更为精心的信息服务,笔者通过对上海图书馆、深圳图书馆、东莞图书馆等17 家公共图书馆进行网络调研,把目前图书馆对农民工的服务进行了归类,总结为以下几个方面:

1. 图书馆免费网上购买火车票。春运火车票一直是困扰农民工的一大难题,国家为解决这个难题对买票的方式进行了很多改革,增加了电话订票、网上购票,方式的增加对解决买票问题能够很大改善,但对于农民工来说,面对的问题是如何上网购票,因为很多人不会使用电脑,更没有上过网。为了帮助农民工顺利买到一张回家的火车票。国内目前不少图书馆提供免费上网和协助网上购票活动,其中有代表性的有陕西省图书馆、湖州市图书馆、嘉兴市图书馆、佛山市图书馆、阿勒泰市图书馆、新疆维吾尔自治区图书馆等。

2. 建设农民工专用图书馆。随着社会的进步和竞争的激烈,越来越多的外来务工人员急切希望学习更多知识、提高自身综合素质,针对这一情况,一些图书馆在外来务工人员集中居住区建设外来务工人员专用图书馆,跟其他图书馆一样,实行免证阅览、免费办证、免费上网、预约借书、网上参考咨询等,并专门提供适合外来人员需求的相关知识和信息服务,让他们通过阅读增长知识、陶冶情操,不断提高自身综合素质。其中有代表性的是苏州市图书馆景山分馆、天津图书馆津南区外来务工人员分馆。

3. 工地流动图书馆。农民工尤其是建筑工人的流动性很大,很难建立专门的图书馆为其服务,针对这种情况,一些图书馆在工地建立流动图书馆。这种图书馆通常面积较小,投入的书刊不多,都是针对工人需要精心挑选的图书,并且会定期对其内容进行更新,最大的优点是可以根据工地的改变进行图书馆转移,目的是将图书馆服务延伸到每一个建设工地,惠及每一个城市建设者,以培养农民工的读书兴趣,充实他们的业余生活,提高他们的文化素质。比较有代表性的是苏州图书馆、秦皇岛市图书馆、上海静安区图书馆。

4. 免费办证。为了能让更多外来务工人员走进图书馆,一些图书馆降低门槛,发布爱心卡或者爱心借书证,使农民工可享受一定时期内的免费借阅服务,或者是比普通读者少交一定的押金,但其他的服务如通借互阅、参加免费公益活动等与普通借书证的功能完全相同。比较有代表性是杭州市图书馆、萧山图书馆等。

5. 捐赠图书。对外来工特别是其子女来说,他们渴望读更多的书,但书的价格高,他们能够买的书有限,一些图书馆充分发挥服务社会的职能作用,将孩子们感兴趣的图书送到外来工人员子弟学校,这些书一部分来自图书馆,一部分来自社会的捐赠,目的是要唤起社会各界关心、关注社会弱势群体,让他们都能拥有阅读和享受文明成果的权利,共同感受学习的快乐。比较有代表性的是东莞市图书馆、诸暨市图书馆。

6. 文化活动。多数外来务工人员精神文化生活较为单调,针对这种情况,一些图书馆利用放假的时间,为外来工举办一些读书活动、培训课程,使其能有一个放松身心、促进沟通交流的机会,同时丰富外来务工人员的精神文化生活。如从化市图书馆全体员工除了保证图书馆在春节期间天天开放外,还开展了“情暖从化”春节系列活动,让广大外来务工人员感受到从化就是他们的第二故乡;虹口区图书馆少儿部专门为外来务工人员子女组织“互动英语”活动;浙江大学宁波理工学院外国语学院和宁波大学园区图书馆联合发起,鄞州银行慈善基金会给予资金支持开设“公益英语课堂——外来务工人员子女少儿英语培训班”。

四、推进公共图书馆农民工服务的措施:构建心理支持系统

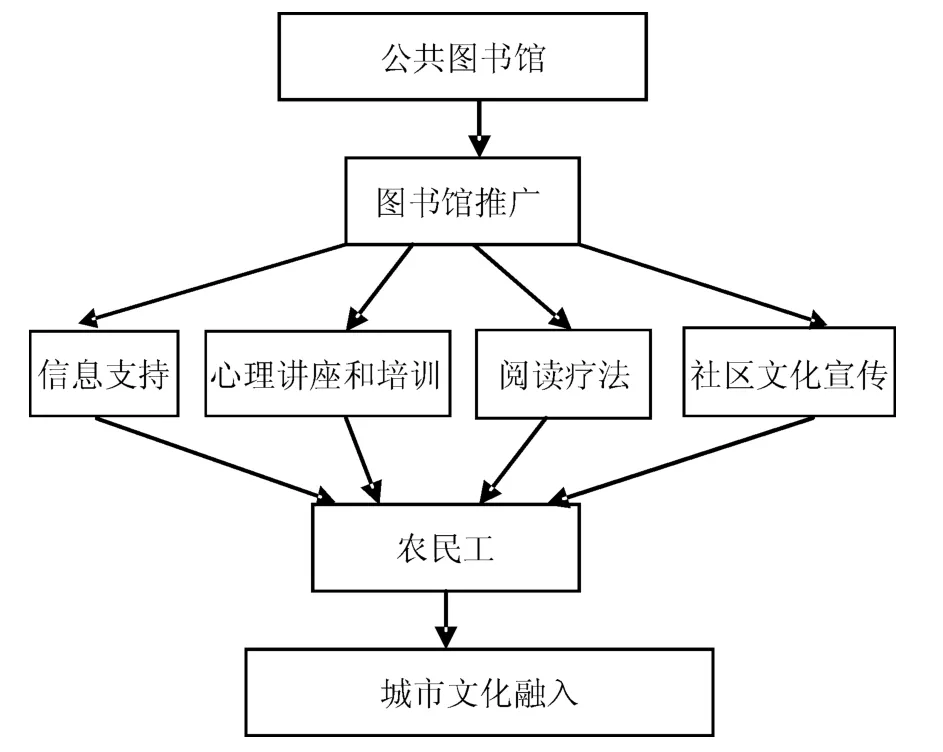

从以上分析可以看出,公共图书馆在农民工问题方面做了不少工作,但存在着一定的局限性,笔者认为,图书馆作为国家公共文化服务体系的重要组成部分,应该承担更多的责任和使命,图书馆不仅仅只是推广阅读,也不仅只是举办一些活动,农民工更需要的是一种深层次的人文关怀,一种文化支持,他们需要有踏入图书馆的勇气,所以笔者引入心理支持这个概念,通过构建公共图书馆心理支持系统来帮助农民工融入城市文化,如图1 所示。

图1 公共图书馆关于农民工的心理支持系统

心理支持包括优化社会心态环境、建构心理支持系统、完善心理干预网络、开展人际心理互助和实现全民心理教育[7]。应用到农民工这个客体就是对农民工表示爱、关怀与专业心理辅导,使其情绪得到安慰和鼓励。农民工问题中一个重要问题就是文化适应问题,特殊的户籍管理制度使农民工很难获得与城市居民平等的待遇,虽然身在城市,但与城市文化环境相对独立,并不能真正融入,无论是在行为方式还是文化传承方面,都与城市居民之间存在比较深的隔膜[8]。如何给予在城市务工的外来人员心理上的关怀,聆听他们内心的声音,抚慰那些不安和困惑的心灵,是政府迫切需要解决的更深层次的农民工问题。帮助农民工融入城市文化的心理支持模式需要各方合力联动才能起到应有的效果,既包括政府、社区的外部支持,也包括个人的内部支持[9]。社会结构的转型,城市化进程的飞速发展,社区逐渐成为城市基层社会的运行主体,成为社会的基本细胞,承担着越来越多的公共服务职能,图书馆由于在社区中能为居民提供物质和精神双层服务而逐渐成为社区重要的文化力量。

根据笔者所做的关于农民工使用图书馆的调查,40%的农民工不使用图书馆的重要原因在于:不知道图书馆,认为图书馆是城市人的专属,有一定的畏惧感。所以很多时候他们更愿意选择网吧。不难看出,图书馆想要为农民工服务,第一步最需要的是宣传,宣传图书馆的精神,让他们明白公共图书馆是“人民的大学”,从心理上能接受图书馆,公共图书馆应该深入农民工聚集的企业、工厂,向他们宣传图书馆,做入馆教育,推广图书馆借阅卡,如果农民工都愿意走进图书馆,图书馆的心理支持系统构建就成功了一大半。

公共图书馆可以通过开展各种面向农民工的活动,努力为附近的农民工服务,可以借助图书馆文化优势,有机整合影响农民工社会化的诸多因素,通过提供信息支持,在一定程度上弥补家庭教育和学校教育的缺陷。农民工在融入城市的过程中会出现一些行为和心理上的冲突,从而会导致一些心理问题的产生,这些困惑如果不能得到合理疏导,就会给身心带来极大的伤害,这就需要信息的支持。图书馆在农民工的信息支持中作用巨大,信息内容涉及农民工的心理不适、教育观念、获取信息途径等,主要包括两个方面:一方面是针对农民工的困惑提供各种书籍,网上数字资源;另一方面是向农民工提供各种心理咨询、教育培训信息,如可以和大学、医院合作,邀请著名的专家为农民工举办各种心理讲座和心理培训。

阅读疗法是一种藉由阅读图书或接触其他信息材料,帮助读者疏解负面情绪困扰,进而达到身心平衡之状态[10]。阅读疗法是由图书馆员根据读者的实际情况,选择适合的阅读材料帮助读者释放负面能量,读者继而通过自我治疗,找到正能量。总的来说,阅读疗法除了能够治疗心理、情绪的问题之外,也能满足读者的心理需求,进而使读者在目前遇到的问题中成长、发展。农民工的心理问题很多,但总是被他们自己忽略,也被社会所忽略,原因是他们没有关注自己的精神生活,也请不起心理医生,而公共图书馆提供的阅读疗法可以在很低成本的基础上去改善他们的身心,激发自身的正能量。

公共图书馆应加强对社区文化的宣传,有利于增强农民工的社区意识,提高农民工的归属感,图书馆是建设和宣传社区文化的载体,通过创造良好活动场所和物质条件,在充分利用和整合文化资源的基础上,结合图书馆所处的地域环境、历史文化等开展多种形式的文化交流活动,提高农民工的参与意识,通过与本地居民的互动,进一步增强城市文化的融入感。

五、结语

公共图书馆制度以其免费、无区别服务,为那些处于技术和经济弱势状态的人群提供了通向数字资源的充满人文关怀的渠道[11],这是对公共图书馆人文关怀的很好描述,同时,图书馆对于农民工的关怀应该被寄予更多的内涵,而心理支持是其中重要的研究内容。

[1]王金萍.农民工子女义务教育存在的问题及对策研究[D]. 武汉:华中师范大学,2013.

[2]国家统计局. 我国农民工调查监测报告[EB/OL].(2014-05-12)[2014-05-14]. http://www.gov.cn/xinwen/2014-05/12/content_2677889.htm.

[3]叶辉.2011 中国城41 市十大年度生活现象揭晓[EB/OL].(2012-01-10)[2013-07-05].http://economy.gmw.cn/2012-01/10/content_3356816.htm.

[4]于良芝. 公共图书馆存在的理由:来自图书馆使命的注解[J].图书与情报,2007(1):1-8.

[5]肖希明,水亮. 和谐社会中的信息公平制度[J]. 图书馆论坛,2006,26(6):66-69.

[6]周华娇. 从信息公平看弱势群体[J]. 河南图书馆学刊,2007(8):68-70.

[7]肖汉仕. 维护居民精神健康的社会心理支持机制建构[J]. 湖南师范大学社会科学学报,2010(1):87-90.

[8]刘电芝,鲁迟,彭杜宏. 进城农民工城市融入分析:以苏州为例[J]. 苏州大学学报:哲学社会科学版,2008(1):29-34.

[9]江波. 文化支持:农民工子女融入城市文化的研究[M]. 武汉:武汉大学出版社,2012:118.

[10]王波. 阅读疗法.[M]. 北京:海洋出版社,2007:8.

[11]蒋永福,李京. 信息公平与公共图书馆制度[J]. 国家图书馆学刊,2006(2):50-54.