从“鬼妻”到“鬼夫”:泰国恐怖片转型及其文化意义

赵 轩

(南京航空航天大学金城学院 南京211156)

2013年的泰国电影市场,独占鳌头的自然首推《鬼夫》 (Pee Mak Phra Khanong,又译《凄厉人妻》)。此片在上映伊始就打破多项票房纪录,先是上映4 天票房就轻松过亿,最终更是以亚洲地区总票房十亿泰铢的成绩成为泰国电影史上最卖座的电影[1]。这部融合了恐怖、搞笑以及青春偶像元素的影片,无疑会在类型特质上引领今后相当一段时间内泰国商业电影的制作方向。巧合的是,作为《鬼夫》题材滥觞的《鬼妻》(Nang Nak,又译《幽魂娜娜》,1999年)恰恰是泰式恐怖片的开山之作。从《鬼妻》到《鬼夫》的近15年中,泰国恐怖片经历了一个从感官心理性惊悚到喜闹式惊悚的转变,这一转变或可归因于类型电影发展过程中的自我解构式的螺旋型上升,但其背后的文化诱因,尤其是泰国电影在其跨文化区域性传播过程中的风格嬗变,均有加之文化整合观照的必要。本文将在系统归纳泰国恐怖片类型元素及其喜闹剧式叙事特征的基础上,尝试论证泰国电影产业在其全球化传播过程中所显现出的本土文化危机及其叙事策略的自我消解。

一 泰国恐怖片的类型特征

如果沿承好莱坞类型电影制作模式的理论维度,作为类型生产范式的恐怖电影,首先是存在于电影制作者同观众之间的一项隐形契约,亦即制作者在电影生产环节和观众在电影消费环节所追求的都是一种感官心理上的惊悚经验。并且,一般认为,恐怖片不同于传统意义上的惊悚片,其惊悚经验往往诉诸于极端暴力的超自然因素,故而在叙事情节和视觉风格上都走向极致的诡异和血腥[2]。然而萌生于亚洲文化语境的泰国恐怖片却是以迥异于好莱坞范式、区别于日韩风格的类型特质促成其在21 世纪最初十年的风行。

男性戕害之后的女性复仇一直是泰国恐怖电影着力表现的基本叙事主题, 《鬼影》 (Están entre nosotros,2004)中的Natre 因为被男主人公一行人轮番性侵,自杀后终成为厕身其项背的恐怖冤魂;《恶魔的艺术》系列 (Khon len khong,2004 Ⅰ,2005Ⅱ,2008Ⅲ)中的继母Panor 则因为被Ta 一家作为祭品,而最终成为疯狂复仇的邪降师;甚至是作为泰国喜闹式恐怖片首倡的《变鬼》系列(Buppha Rahtree,又译: 《609 猛鬼套房》、 《布葩·拉帝:夜之花》,2003Ⅰ,2005Ⅱ,2009Ⅲ),也是将冤魂Buppha 近乎恶作剧式的癫狂复仇归因于男友的背叛和继父的性侵。究其实质,泰国女性复仇恐怖主题的深层叙事包含着两个基本母题,一为个体化的复仇,一为女性身份焦虑。

泰国女性的社会地位经历了一个从母系氏族风尚中的独立崇高逐步向男尊女卑转变的过程,我国元、明文献中多处记载了泰国历史上曾经存在的一个女权国度——八百媳妇国,该国完全遵循母系氏族风尚,每个村寨均由一位女性统治[3]。在这之后,随着印度婆罗门教的传入,男尊女卑式的文化格局逐步取代泰人文化中的母系风尚,这一社会风气的形成,“至多不过五、六百年”。而现代泰国文化给予世人重男轻女、歧视女性的印象,则当归因于当今泰国色情业发达、女性就业困难以及家庭生活中夫妻双方身份的不对等[4]。在这一前提下,当我们重新审视《鬼妻》、 《鬼夫》中的妻子Nak与Pee,她们均是以自身对爱情和生存信念的忠贞才转变为令人生畏的鬼魂,虽然在感官上令人惊悚,却最终又能博得观众的同情。更为重要的是,相较于上述两个女性形象,故事中的男主人公——鬼妻的丈夫则显得愚钝、懦弱、胆小怕事。在这两个温情而又恐怖的叙事文本背后,所潜藏的正是泰国女性对于家庭的无限忠贞,以及男性所无法企及的道德节操。而从《鬼影》中的Natre 到《变鬼》系列中的Buppha,以至《恶魔的艺术》系列中的继母Panor,她们基于被性侵、抛弃甚或是做为邪恶仪式的祭品而展开的复仇,则直接指向被侮辱与损害之女性的对立面——男权化的男性角色。当观众目睹Buppha 锯断负心人的双腿,Natre 骑着性侵者堕楼,甚至是Panor 吞食男性邪降师尸体的时候,泰国社会基于女性身份的性别焦虑得到了某种程度上的宣泄,女性观众罹患性别压迫的潜在焦虑得到了补偿,而男性观众则借由虚构的电影将自己惧怕报复的焦虑加以移情。故而,泰国恐怖片中的女性角色,迥异于欧美恐怖片作为性感符号出现为男性观众加以视觉消费,甚或是在“仇视女性电影”中出现的为“厌女症” (misogyny)所象征性阉割的女主人公[5],也区别于日韩恐怖片中为了加剧惊悚氛围而刻意设置去经历恐怖事件的柔弱女性见证人,而是以自身独特的文化内涵作为构建影片叙事结构、推动故事情节发展的重要叙事元素。

就复仇而言,亚洲恐怖片往往以相对主义式的个体复仇区别于西方主客二分式的正邪对立。以亚洲恐怖经典《午夜凶铃》为例,贞子由于被父亲伊熊平八郎推入井中杀害,其怨念不灭,循环往复,最终成为追求无限复仇的“恶灵”。而这与西方相似主题恐怖片的最大差别就在于,作为“恶灵”的贞子并不具备宗教意义上的“非善”的极端身份定位。反观美国恐怖片, 《罗斯玛丽的婴儿》 (Rosemary's Baby,1968)、 《驱魔人》 (The Exorcist,1973)、《凶兆》 (The Omen,1976)及其后续系列影片中的“恶魔”均直接指向基督信仰体系中的撒旦,因其反基督的身份定位,“恶魔”之于无辜之人的狂妄杀戮就有了合理性基础,而主人公铲除恶魔的抗争则更具备了维系信仰的合法性,甚至可以说,一些恐怖片的主人公不再是惊险片中最终成功的英雄,而成为维系基督信仰的牺牲受难者[6]。故而,欧美恐怖片往往将反面力量的塑造诉诸于主客二分意义上的极端正邪对立,暴力的表现意义在于挑战基督信仰;而亚洲恐怖片则立意于相对主义式的个体复仇,暴力的表现意义在于血债血偿。当然,值得一提的是,不同于《午夜凶铃》中贞子无因式的怨念蔓延与无妄杀戮,泰国恐怖片中的个体复仇往往仅以报复为限,并不致造成人人自危式的恐慌。这其中有其社会背景上的原因。1998年适逢亚洲金融危机,日本国内经济动荡不安,“没有任何规律可循的恐怖的循环蔓延暗含了毫无因果关系的自私与仇恨的蔓延,其实这正充分映射了当时日本社会面对危机时的绝望心理”[7],而更为重要的,则是泰国佛教文化对于电影叙事指向的影响。

作为黄袍佛国的泰国,有95%的人口信仰佛教[8],南传上座部佛学(也可称小乘佛学)的教义思想深刻地影响到了泰国文化的思维方式和精神气质,泰国恐怖片在某种程度上也体现出对于佛教文化集体无意识的认同。大乘、小乘佛学均立论于“苦、集、灭、道”四圣谛,并由此提出“因果相续”、 “诸行无常”的缘起论。这其间, “因果相续、报应不爽”一直是泰国恐怖片的内在叙事逻辑。所以,泰国式的鬼魂复仇不可等同于西方式的魔鬼肆虐,同时也区别于日韩恐怖片中无因式的仇恨蔓延,复仇的目标指向仅是令造孽之人血债血偿,在“善恶终有报”的结局中完成之于观众的一种宗教意义上的归化。泰国恐怖片常采用一种倒叙、补叙式的结局,其意义也无非在于揭示一段恐怖孽缘的缘起,电影叙事时序上的安排虽然仅仅是拖延了“因果缘起”的最终显露,却也形成了颇具泰国特色的恐怖片结局。 《连体阴》 (Faet,2007)在电影结尾揭示了女主人公的真实身份——连体姐妹中死亡与幸存身份的互换,使得恐怖剧情的展开有了因果缘起意义上的合法性,完满地完成了对于受众观影期待的迎合,无疑正是泰国恐怖片上述叙事逻辑的一种体现。

源于《般若波罗蜜多心经》的“色不异空,空不异色”,则是将佛学五蕴说 (色、受、想、行、识)投射到认识论的维度。“色蕴”指物质层面,亦即肉眼可以看到的客观有形世界,“空”则是诸法性空, “色空无异”着力在认识论上打破“实体”与“空性”的界限,进而确立了属于“空性”的鬼魂与属于“色蕴”的肉体并行于同一个时空的合法性。《鬼妻》、《鬼夫》中执着地想与丈夫维系夫妻身份的妻子,《恶魔的艺术2》中与同窗一起交游的鬼魂男生,《鬼影》中一直伏在主人公身上的复仇冤魂,虽然或是直叙或是倒叙地显露自身的鬼魂身份,却均在认识论上遵照“色空无异”的共识,毫无顾忌地表现着并无实体的鬼魂与物质世界的同质性,并在此基础上彰显出泰国恐怖片鬼魂元素日常化的特点。

二 恐怖喜闹剧——类型杂糅与转型尝试

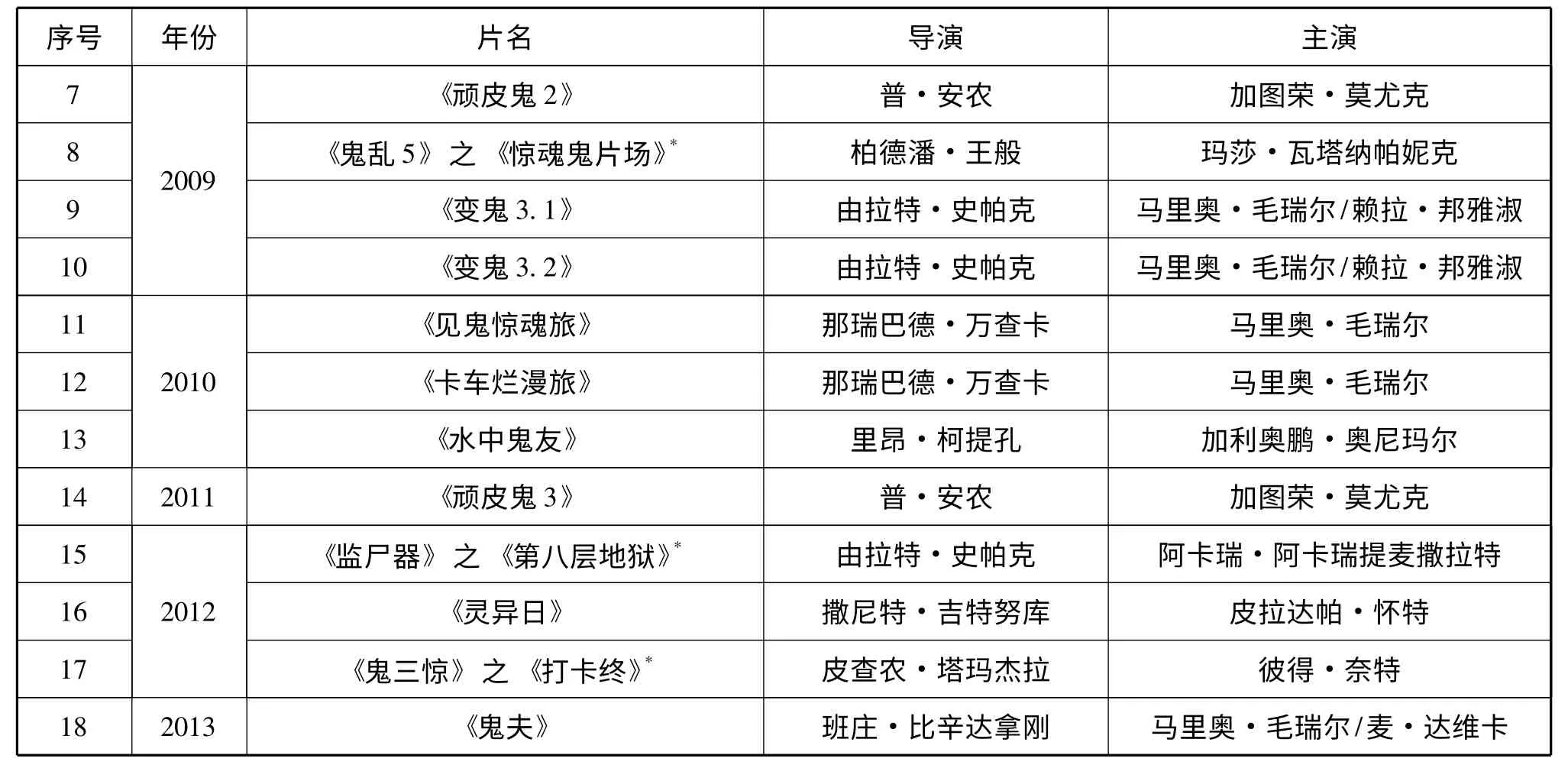

如果借用生物进化论的基本原理,无定向的“遗传变异”与定向的“自然选择”逐步造就了今日泰国恐怖喜闹剧的观众认可度。在泰国恐怖片的发展初期,喜闹剧式的恐怖电影就已经有了初步的尝试。2003年,由拉特·史帕克(Yuthlert Sippapak)导演的《变鬼》系列的第一部便告问世,2008年之后,类似风格的恐怖片每年保持在2 -3部(见表1),并逐步成为一种叙事风格相对统一的类型范式。

表1 泰国喜闹剧恐怖电影不完全统计(截至2013年9月)

( 续上表)

之所以称上述作品为恐怖喜闹剧,正源于这些影片在秉承之前论证的泰国恐怖片类型特征的同时,又极力追求恐怖氛围之外的喜剧效果,并且着力于让这两种叙事指向相得益彰。这里必须指出的是,喜剧电影是“一种定义模糊、范围广泛但普遍流行的类型”,但依据经典定义,喜剧除了“引人发笑”以外,还应当“具有圆满结局,追求真实性”[9]。考察此类电影目前的发展状况,其真实性追求往往让位于恐怖气氛与搞笑情节之间的巨大反差,叙事结构也相对松散,最终结局每每无法统辖整部电影的多条线索,其圆满也就无从谈起。这些电影中的绝大多数,其恐怖叙事已经有了较为完备的类型特征,但其喜剧叙事大多是为了搞笑而搞笑,引人发笑的手法往往无所不用其极,闹剧气质更为明显,故而,我们姑且称之为恐怖喜闹剧。具体而言,泰国恐怖喜闹剧的叙事特征可以归纳为以下几点。

1.解构性叙事指向

类型电影发展到一定阶段,出现喜剧式的戏仿作品对经典类型电影进行解构性嘲弄,一直是电影发展史中屡见不鲜的现象。20 世纪美国恐怖电影经典形态行将瓦解的时期,“一部《艾博特和科斯特洛遇见弗兰肯斯坦》嘲弄了之前众多恐怖片的著名角色,影片显得既恐怖又可笑”, “从而引发了一系列恐怖喜剧的生产”[10]。而延续十余年的美国《惊声尖笑》系列(Scary Movie,2000Ⅰ,2001Ⅱ,2003Ⅲ,2006Ⅳ,2013Ⅴ)更是将这种解构性叙事发挥到极致。这一现象在泰国电影中也同样存在。

《鬼影》和《连体阴》的导演之一柏德潘·王般(Parkpoom Wongpoom)在分段式恐怖片《鬼乱5》之《惊魂鬼片场》中,以元叙事的手法,将近年来泰国恐怖电影中的惯常制作模式一一加以嘲弄。乏善可陈的拍摄手法、矫揉造作的角色表演、江郎才尽的结局设定,以至让人见怪不怪的鬼魂演员都在拍摄片场这样一个将恐怖电影驱魅的叙事空间中得以展现。尤其是导演对影片中几近所有角色鬼魂身份的反复质疑,将《恶魔的艺术2》、 《鬼影》等以揭示主人公鬼魂身份为结局卖点的一类恐怖片推上了解剖台。这一主题在《鬼三惊》之《打卡终》中再次出现。夜半三更的办公室,喜欢恶作剧的两名老板和行事鲁莽的两个雇员在其中相互捉弄,每一具尸体的发现似乎都在指明一个事中人的鬼魂身份,而之后尸体每每又被验证为整人道具,鬼魂就在身边的恐惧已然被究竟谁才是鬼的疑惑所置换,影片将经典恐怖片视为剧情圭臬的“鬼魂身份揭示”转换成了游戏身份设定。恶作剧的叙事框架中,鬼魂报复生者变成了鬼魂捉弄生者,甚至极端成为鬼魂捉弄鬼魂,经典恐怖片的惯常叙事手法在此趋于崩溃。

解构性类型电影作品的产生往往昭示着类型电影经典形态的固化与趋于瓦解,解构性叙事指向在喜闹剧式恐怖片中的出现,一方面表现出其喜闹剧色彩直接指向电影类型特质本身,另一方面更表现出泰国影人对自身电影生产模式和艺术手法的内省和反思。

2.拼贴化叙事框架

严格而言,泰国喜闹剧式恐怖片并未将恐怖与喜剧两种类型元素融合在一套叙事框架中,其喜剧表现手法单一而重复,并且无法与恐怖元素同时存在于统一的叙事时空中,进而恐怖人物与喜剧人物往往各司其职,各行其是地组成一个个相对独立的叙事片段,场景之间内在逻辑性的缺乏使得喜闹剧式恐怖片叙事框架松散,恐怖与喜剧元素的拼贴痕迹严重。

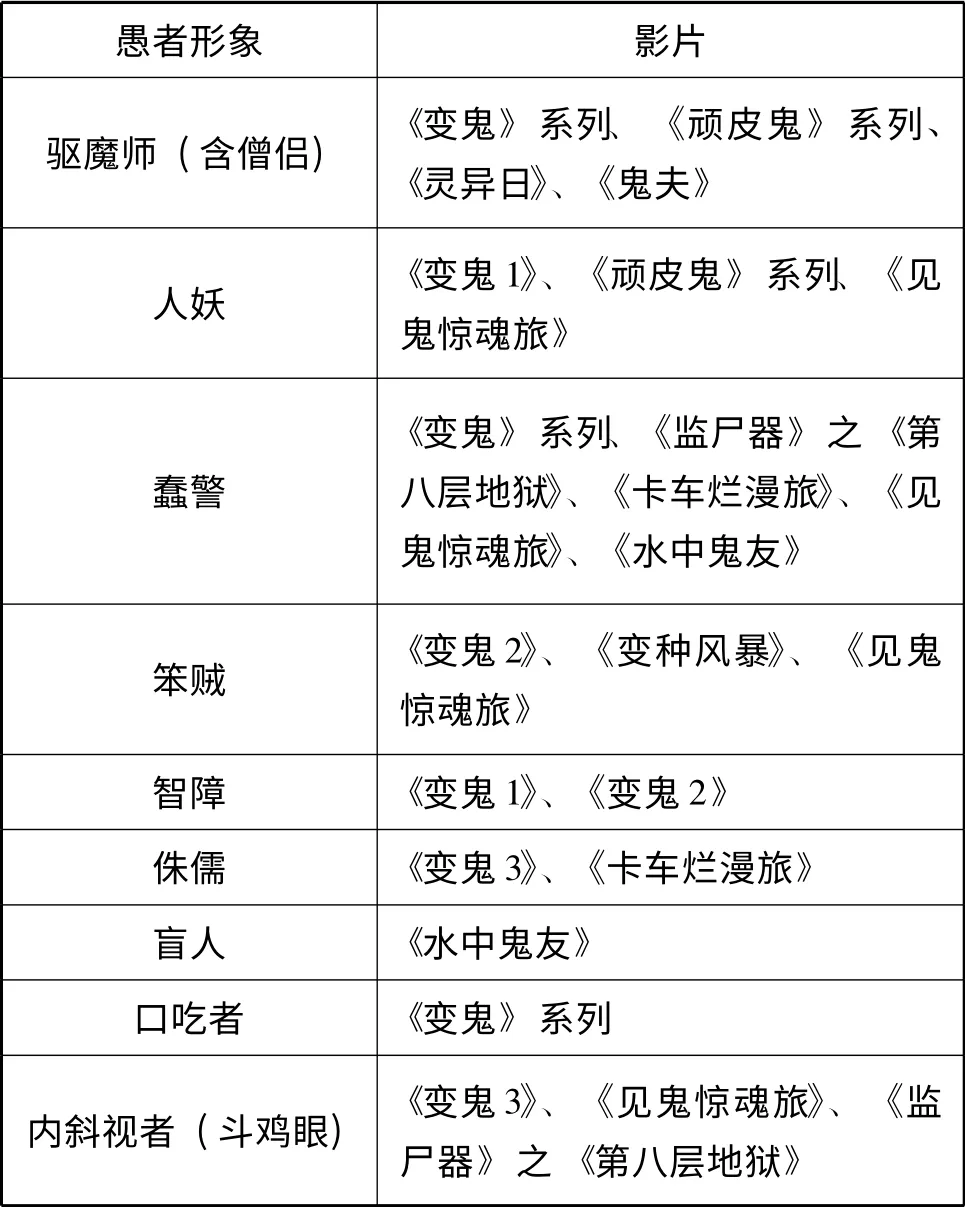

如果我们将近十年来泰国喜闹剧式恐怖片的喜剧角色加以归纳,他们几乎无一例外地体现为愚蠢可笑的愚者形象。这其间有具备泰国特色的驱魔师(包括僧侣)和人妖,也有体现出社会讽刺性的蠢警和笨贼,甚至还有喜剧格调相对低俗的智障、侏儒、盲人等残障人士(见表2)。

表2 泰国喜闹剧式恐怖电影喜剧角色——愚者形象不完全统计

仅以观众认可度相对较高的《鬼夫》为例,不时以惊悚形象示人的“鬼妻”Pee 仅是构成了电影的恐怖元素,而影片喜剧因素几乎完全来源于“鬼夫”Mak 的四个战友无穷无尽的滑稽表演。虽然此四人的形象设定不再是相对低俗的残障形象模式,但影片对此四人的性格设定几近是一片空白,除了搞笑怪诞的发型,四人的身份更无法彼此区分,这不能不说是一种角色设置上的粗糙。在叙事结构上,Pee 与Mak 的叙事场景专以表现情意绵绵,四个战友主导的场景中,Mak 则与战友共同在不时闪现的恐怖猜想中滑稽百出,一旦专司恐怖的“鬼妻”Pee 与专司搞笑的四战友在同一场景中相遇,Mak 的人物行动就缺乏逻辑性。尤其是当Pee的鬼魂身份已经昭然若揭,宣称坚信妻子还活着的Mak 却为战友所裹挟,一齐为逃离Pee 的追逐而笑料不断,Mak 甚至还参与了寺庙中针对妻子的驱魔仪式。当结尾处Mak 吐露真情,他早已知道妻子已为鬼魅,这又与先前的情节线索相矛盾。可以说,叙事结构的零散化和拼贴性,仍然影响到了这部制作相对精良的影片,使其情节线索经不起推敲,更因此缺乏叙事张力。

由以上分析不难发现,泰国喜闹剧式恐怖电影仍然缺乏专属于自身的喜剧元素,其喜剧情节的展现仍停留在特殊角色(愚者)类似于杂耍式的个人表演,其喜剧表现往往无关于剧情发展,自然也就无助于叙事结构的形成,进而形成了喜闹剧式恐怖电影喜剧元素和恐怖元素各自为政的局面。这种拼贴而零散的叙事结构无疑影响到了喜闹剧式恐怖电影类型特征的稳定。

3.日常化叙事节奏

正如前文所述,基于“色不异空”的佛学教义,泰国恐怖片将鬼魂作为与日常事物无异的客观存在加以表现。同时沿承叙事空间的写实性,鬼魂往往在日常生活场景中不期然地出场,这均促成了泰国恐怖片鬼魂元素的日常化。值得一提的是,喜闹剧式恐怖片在追求叙事空间写实化的同时,也在某种程度上追求叙事节奏的日常化,即排斥戏剧化的情节集中,按照日常生活节奏和发散型线索组织叙事,客观上形成了泰国喜闹剧式恐怖片独特的叙事时间和情节构成。

以《变鬼》系列为例, 《变鬼1》中主人公Buppha 在堕胎惨死后,情节线索没有直接集中于找寻负心汉复仇,而是因大楼业主延请多个驱魔师而发生延宕,这本身正是遵循着真实的生活节奏。当一个个来自不同国度与不同信仰体系的驱魔师在厉鬼Buppha 面前败下阵来的时候,观众已经不再关心Buppha 会否复仇,而是下一位驱魔师的滑稽表演究竟会有如何的喜剧效果。 《变鬼3.1》中,电影视点人物也不再局限于鬼魂,赌局的宝官(主持赌博的人)一度成为视点中心,他不顾公寓大楼鬼影幢幢,而是专注于与香港千术高手的比试较量,甚至在自己养的小鬼被Buppha 伤害后,还饶有兴致地听其叙述两鬼之间的智力问答;《变鬼3.2》中警局的干探代替了宝官的叙事功用,在侦破鬼魂杀人案的过程中,继续着与情节主线毫无关系的滑稽表演。 《卡车烂漫旅》 (SaRaNair Siblor,又译《我和切的旅行》,2010)则走得更远,虽然情节主线是对于复仇鬼魂的超度,但直到故事结尾,鬼魂复仇的故事主线才最终浮出水面,整个故事更像是披着“公路片”外衣的流浪汉小说,片中人物的行为动机并没有一以贯之地加以言明,主要线索更是在无休止的滑稽场景穿插中一次又一次地被打断。

上述这一类似于“生活流”的情节组成方式,依然应当归因于喜剧元素和恐怖元素的拼贴。大多数导演为了维系散点叙事“四处开花”的合理性,索性遵循生活流节奏和去戏剧化情节模式,无关注焦点地讲述着故事,客观上造成了叙事的冗长而不当。《变鬼》系列的第三部甚至因为严重超长,索性剪成了上下两部。

三 市场繁荣背后的本土文化危机

恐怖与喜剧的类型竞合本身早已不是电影领域的新鲜事。在美学层面,“我们发现有时被认为是喜剧的理论似乎也同样可以作为关于恐怖的理论。”[11]“在幽默的不协调理论那里,对恐怖和幽默之间密切关系的一种解释是这两种状态尽管有差异,但是他们的恰当对象都涉及对范畴、概念、规范或平常期待的违反,在此意义上,他们有着相同的必要条件。”[12]以“不协调”的形象表现,迎合观众惊悚与发笑的心理预期,在类型电影的发展史中也不乏开创先河之作。然而,在泰国喜闹剧式恐怖片颇为繁荣的市场接受的背后,却潜隐着泰国电影深刻的本土文化危机。

21 世纪初泰国电影的异军突起,一直是业界津津乐道的产业发展范例和文化热点现象,如果分析其萌生时期的经济社会背景,亚洲金融风暴肆虐下的国内经济窘境其实是泰国电影发展的外部契机。正因为泰铢贬值,泰国本土拍摄费用降低,加之泰国独特的人文自然风光,在某种意义上而言,泰国电影是在外来资本和人员技术的参与下开始自己的兴起之路的。好莱坞电影的屡次选景、香港影人的积极参与,均使得泰国电影在发展初期就一直是在外来文化的注视和影响下形成自己的风格,同时,亚洲市场也一直是泰国电影票房的重要来源[13]。进而,泰国恐怖电影学习欧美,尤其是港台类型电影经验也就不足为奇了。

就恐怖喜剧而言,欧美丧尸片与香港僵尸喜剧片都可称为泰国喜闹剧式恐怖电影的印象式渊源。在诸如《活死人归来》(Return of the Living Dead,1985)、《群尸玩过界》 (Brain Dead,1992)等欧美丧尸喜剧以及《鬼打鬼》(1980)、《僵尸先生》(1985)等香港僵尸喜剧片作为经典范式的背景下,相对年轻的泰国类型电影借鉴其类型叙事特征本身无可厚非,《变鬼》系列甚至在某种程度上是以恐怖元素的轮番登场(基督教驱魔师、香港僵尸、木乃伊等)向几近所有经典范式致敬。然而,作为欧美丧尸喜剧的恐怖元素,生化污染后的丧尸本身是源于基因突变而形成的邪恶生物,人格特性几近无从谈起;香港僵尸喜剧的主人公虽然有着一定的人格化设定,但其大部分形象往往是在服装(清代朝服)和动作(双手平举、向前跳跃)上高度符号化,并在行为方式上(凭嗅觉判断方位,吸取生人阳气为目的)彰显出动物性特征[14]。因此,泰国喜闹剧式恐怖片实质上必须将其经典影片中的鬼魂元素加以去人格化,等同于欧美丧尸片、香港僵尸喜剧片中高度符号化的生化丧尸和清朝僵尸来加以叙事改造,方能构成自身故事框架中的喜剧元素,形成所谓鬼魂喜剧片。而正如前文所论证的,就目前的状况来看,泯灭人格的鬼魂一方面失却了表达泰国独特文化内涵的可能,另一方面又无法和喜剧元素恰当地融合互补,形成自身趋于稳定的叙事特质,故而,这种削足适履式的类型范式借鉴酿成了其邯郸学步的窘境,更体现出泰国影人在目前阶段对于自身本土文化的不自信。

同时,宏观考察泰国新世纪电影,“从电影文化及其表演角度而言”,泰国电影的“特色并不显著,甚至从某种意义来说,吸引外国观众的还主要是泰拳、佛教、变性等泰国文化元素的展示。”[15]这一类似于“景观叙事”的特性也延续在泰国喜闹剧式恐怖片中,不论是相对比较成熟的恐怖电影还是限于滑稽表演的喜闹剧,均是在奇观展示的原则下与多种电影元素一并杂陈于观众面前。《卡车烂漫旅》中的泰拳、《见鬼惊魂旅》、《顽皮鬼》系列中的人妖,乃至《变鬼》系列、《鬼夫》中的驱魔师无一例外地将泰国元素过度消费,将泰国本土文化的厚重底蕴置换成“视觉表象化”的景观叙事。正如居伊·德波所言,“景观的在场是对社会本真的遮蔽”[16],将泰国本土影像标签化,局限于几个固定元素的罗列杂陈,本身即是一种源于“凝视” (Staring)的身份秩序,是基于“本体”的目光而将自我“他者”化的叙事策略。在这一策略的指引下,泰国颇具特色的恐怖影像只能降格为电影叙事中浅尝辄止的杂陈元素,无法形成自身的叙事张力,进而在喜闹剧元素的参与中,逐步自我消解。

在上述背景下,《鬼夫》的票房成功或许只是昙花一现,而如何开掘亚洲电影的国际化传播与自身本土文化的恰当融合和相互促进,依然是放在每一个亚洲电影人面前亟待解决的课题。

【注 释】

[1]《〈鬼夫〉登泰国影史票房亚军》,泰国中华网,2013年4月2日,http://www.thaizhonghua.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6133

[2]郝建:《类型电影教程》,复旦大学出版社,2013年,第118 页。本文所论证的恐怖片也是定位于超自然因素参与恐怖剧情的类型电影,对于诸如《惊声尖叫》、《精神病患者》这一类不具备超自然因素的惊悚片将不会纳入本文的观照视野。

[3]吴圣杨:《八百媳妇遗风余韵——语言民族学视角的泰国女权文化探幽》,《南洋问题研究》2007年第2 期。

[4]吴圣杨:《从贵女贱男到男尊女卑——婆罗门教对泰民族女权文化变迁的影响分析》,《南洋问题研究》2010年第1 期。

[5]参见〈美〉苏珊·海瓦德著,侯克明、钟静宁译《电影学关键词 恐怖片》,《电影艺术》2003年第4 期。

[6]参见〈美〉肯·丹西格、杰夫·鲁斯著,易智言等译《电影编剧新论》,远流出版事业股份有限公司,1994年,第74 页。

[7]贾选凝:《热带丛林的“幽灵”与“鬼魂”——泰国新近恐怖片三大母题表述》,《北京电影学院学报》2010年第5 期。

[8]田禾、周方冶编著《泰国》,社会科学文献出版社,2009年,第44 页。

[9]雅克·奥蒙、米歇尔·玛利著,崔君衍、胡玉龙译《电影理论与批评辞典》,上海人民出版社,2011年,第50 页。

[10]同[2],第121 页。

[11][12]〈美〉诺埃尔·卡罗尔著,李媛媛译《超越美学》,商务印书馆,2006年,第377 页、第396 页。

[13]仍以《鬼夫》为例,累积至2013年7月22日,《鬼夫》在台湾已达到3900 万新台币票房,超越2009年的《鬼片》(2440 万新台币)、2011年《阴地》(2800 万新台币)以及2007年《连体阴》 (3800 万新台币),正式成为台湾影史最卖座的泰国鬼片。参见中时娱乐网,http://gb.chinatimes.com/gate/gb/showbiz.chinatimes.com/showbiz/100103/172013072300958.html

[14]翁志文:《二十世纪八十年代香港僵尸电影研究》,《北京电影学院学报》2002年第4 期。

[15]厉震林:《新世纪泰国电影文化及其表演形态》,《当代电影》2011年第5 期。

[16]〈法〉居伊·德波著,王昭凤译《景观社会》,南京大学出版社,2006年,第11 页。