美国亚洲学会年会中的中国基督教史研究

陶飞亚,王德硕

(上海大学 文学院,上海200439)

上世纪80年代以来,基督教历史研究在中国史学界悄然兴起,至今已经成了中国历史研究体系中的一个充满活力的分支。与此同时,西方学术界对这一问题更呈现了浓厚的兴趣,尤其是基督教近30多年来在中国社会生活中的回归和活跃,吸引了越来越多的西方学者关注这一问题,出现了一批有相当影响的学术作品。那么,西方的中国基督教研究到底在关注哪些问题?他们用什么样的资料和方法?有什么新的发现?一直是国内学者非常关注的问题。特别是在国际学术交流日益频繁的今天更是如此。因此,本文在探讨海外中国基督教研究学术史的思路下,拟对在国际学术界有较大影响的美国亚洲学会年会上提交的相关论文做比较系统的梳理,希望为国内学界提供信息和参考。

一、关于年会中国基督教史研究的整体分析

美国亚洲学会(AAS)是一个学术性、非政治及非营利的专业学会,成立于1941年,最初是《远东季刊》的出版者。为了更好地拓展其会员的学科和地域兴趣,亚洲学会进行了一系列的改组。1970年,学会选举产生了4个区域委员会,分别是中国和中亚(CIAC)、东北亚(NEAC)、南亚(SAC)和东南亚(SEAC)。1977年,亚洲学会成立了会议委员会(COC),作为各个区域会议的联络机构。它为美国和世界各地的亚洲研究学者提供服务。亚洲学会是美国学术团体联合会的成员,积极广泛地参加其他学会的活动,包括合作研究和信息交换。在全球范围内,亚洲学会拥有8000名会员,其研究范围囊括亚洲的所有地区、所有的国家和所有学科,是同类组织中最大的一个。通过出版物、在线资源、地区会议和年会,亚洲学会为其会员提供了独一无二的非常有价值的专业网络①亚洲年会的简介资料来源于其官方网站。http://www.asian-studies.org/about/index.htm。每年3月底或4月初,亚洲学会会举办一次为期4天的年会。每年大约都有2至4千名会员参加②http://www.asian-studies.org/Conference/index.htm。2013年3月21-24日,亚洲学会年会在圣地亚哥曼彻斯特的君悦大酒店举行,共有3005名会员出席③Association for Asian Studies 2013 Annual Conference,p31;2013 Annual Conference Report。

年会的的基本形式是小组会(panel)。每次年会都有数目不等的小组会,从1995年至今,小组会最少的是1995年,共170次;最多的是2011年,共有754次④http://www.asian-studies.org/absts/1995abst/inter/intertoc.htm;2013 Annual Conference Report。这些小组会可以分为两类,一类是被称为“策划小组会”(Organized Panel),往往是由一个人策划一个专题,组织一批学者召开,这类小组会的数目比较多。还有一类被称为“个人论文小组会”(Individual Paper Panel),这种小组会是由大会会务机构将遴选通过的论文组成一个专题,展开研讨。

每个小组会都会有组织者、主席、论文陈述人和评论人,每个小组会一般会宣读3-5篇论文。

为了统计的方便,笔者在统计年会的中国基督教史论文时将小组会按照相关度重新分为两类,一类是直接以中国基督教史为主题的小组会,这类小组会笔者暂称为“专题小组会”;另一类是与中国基督教史有关的小组会,这类小组会的主题并非是有关中国基督教史的,但是与会者提交的论文中有关于基督教史的论文。这类小组会笔者暂称为“相关小组会”。

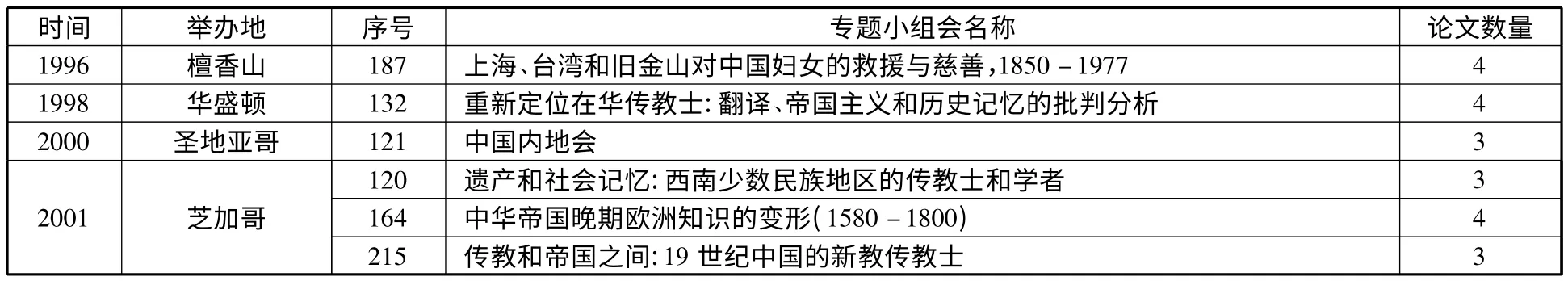

据统计,从1996年到2012年这16年间,年会关于中国基督教史的专题小组会共有18个,平均一年一个,其中1997、1999、2003、2006这四年没有专题小组会。专题小组会次数最多的是2001年和2012年,分别有三次。会议论文共有57篇,每次专题小组会至少三篇,其中2012年的第312次小组会论文数量最多,共有5篇。2008年第178次会议是一次圆桌会议,与会者没有提交论文(见表一)。

除了专题小组会之外,年会每年的小组会中还有很多有关中国基督教史的论文。这些论文虽然没有进入专题小组会,但是也是相当重要的。这类的小组会也有很多。据笔者统计,从1996年到2012年,年会相关的小组会共有36个,每一年都会有,其中最多的2005年共有6个。涉及中国基督教史的论文计48篇(见表二)。综合起来,年会涉及中国基督教史的小组会共有54次,论文105篇。

这些论文涉及了中国基督教史研究的方方面面,既有天主教的研究,也有新教的研究;既有对传教士的研究,也有对中国基督徒的研究;既有教育、医疗、慈善这些传统领域的研究,也有出版、影像、身体、国家建构这些新领域的研究;既有中国大陆的研究,也有对台湾、香港以及海外华人的研究;既有历史的研究,也有对当代的探讨。面对如此丰富的论题,本文将借助“处境化”、“本土化”和“当代化”这三个概念搭建的分析框架来爬梳年会的中国基督教史研究。首先,本文借助“处境化”这个概念来分析对传教士的再研究。其次,基督教作为一种外来文化在中国文化的语境及少数民族的语境中是如何调适和互动的,本文将借助“本土化”来梳理对这个问题的研究。再次,基督宗教在20世纪70年代末开始重新兴起,这引起了历史学家和社会学家的广泛关注,基督教的复兴会给中国社会带来什么?宗教和政府的关系该如何相处?中国基督教史的研究越来越呈现出“当代化“的特色。

表一 年会关于中国基督教史的“专题小组会”统计表

资料来源:北美亚洲学会官方网页。http://www.asian-studies.org/absts/main.htm

表二 年会关于中国基督教史的“相关小组会”统计表

二、处境化:传教士的再研究

传教士的研究一直受到西方学界的重视。因为传教士的身份特殊,他们不仅是传播福音的信徒,而且是文化交流的媒介。在过去的研究中,传教士常常被置于“西方”和“中国”相遇的大叙事之中,对其的身份和评价也往往陷入两极分化之中,要么谴责传教士与帝国主义合谋对中国进行文化侵略,要么颂扬传教士将西方的文化、科学、教育、医疗等带入中国,促进了中国的现代化进程。但是,随着“处境化”(contextualization)这个概念的引入,在具体的历史语境之下,对传教士进行再定位,使对传教士及其在华所设立的事业的评价不再标签化,从而呈现出多个面向。

(一)角色和身份

1998年年会召开了一次题为“重新定位在华传教士:翻译、帝国主义和历史记忆的批判分析”的小组会。该小组会试图在特定的历史语境下对传教士进行再定位。加州大学伯克利分校的刘禾(Lydia Liu)的论文是《为国际家庭立法:传教士在东亚翻译国际法》,她认为丁韪良翻译的三部当时流行的国际法成为19世纪中国处理外部事务的转折点。19世纪60年代中期《万国公法》的中文译本传入日本,这直接影响了日本帝国主义的崛起和之后的中日关系和朝日关系。该文从国际法翻译的视角分析了现代国际关系体系是如何在东亚确立的。传统的东亚朝贡体系被现代国际关系体系所替代,东亚的现代民族主义也开始兴起,这一切都与丁韪良这个传教士密不可分。伦敦大学的狄德曼(R.G.Tiedemann)的论文是《“基督教文明”抑或“文化扩张”:德国在华传教事业1882-1919》,传统观点认为,德国天主教传教活动与世俗扩张之间的紧密合作是1900年义和团运动的主要原因。狄德曼再次评价德国传教士与德国在华外交、军事机构及处于义和团起义前夜的欧洲合作的本质。他通过对大量德文原始资料的分析后得出结论:虽然天主教神父们求助政府保护时公开声称为了长远的德国国家利益,他们实际上促进了普世教会的“文明使命”以及谴责国家帝国主义的世俗化影响。1900年后,德国传教士与政府代表间新的合作精神出现,双方都促进德国在华“文化事业”的扩张。本文使用比较方法研究德国文化帝国主义的语言及目的,也研究了合作的程度及本质。北卡大学的何伟亚(James Hevia)的《纪念碑与记忆:纪念义和团时期的传教士“殉道者”》一文探究的是欧柏林纪念碑和自1900年以来美国对义和团运动的理解之间的关系。1900年秋冬季,传教士为义和团运动期间殉道的传教士举行葬礼并立碑纪念。在传教士的故乡——美国和欧洲,人们也举行类似的仪式以纪念殉道者。1903年,美国欧柏林学院为这些死亡的传教士奉献了一座纪念拱门,并且建立了欧柏林山西纪念联合会。何伟亚认为,这个纪念碑有四种含义,它是追忆的一个场所,也是周期性地对传教事业及中美关系进行再评估的一个目标,它还是俄亥俄州的一个历史遗迹及欧柏林身份的一个标志。斯坦福大学的罗杰·哈特(Roger Hart)的论文《如何为世界做事:不可比性、翻译和在华生存问题》重新审视了谢和耐的中西概念不可比的观点,他认为,传教士及中国信徒运用佛教和儒学的术语来适应自己的概念,并且采用模糊性的方法,从而解决了翻译问题。但最终,传教士进入宫廷直接与皇帝对话时,没有了中国信徒的调解,传教士坚持自己的概念,最终对话终止①http://www.asian-studies.org/absts/1998abst/china/c132.htm。

近代来华的传教士与帝国主义有着“说不清、理还乱”的关系。传教虽然以传福音为目的,但是在某种程度上他需要帝国的支持。文化帝国主义是西方学界提出的研究东西方关系的一个概念。西方史学家开始用其来解释和评价近代基督教的在华传教运动,把传教士的在华活动看做是一种文化帝国主义②王立新:《超越“现代化”:基督教在华传播史研究的主要范式述评》,见其所著《美国传教士与晚清中国现代化》, 天津:天津人民出版社,2008年版,第309页。。1998年,剑桥大学的罗杰·汤普森(Roger Thompson)的论文《文化帝国主义与国家现代化:中国乡村再观察,1861-1911》中运用文化帝国主义的概念分析了帝国主义的势力影响乡村生活的后果以及清政府如何回应这种后果,从而将国家权力渗透到乡村。该文通过分析义和团运动前后的《通商约章成案汇编》发现,袁世凯、张之洞、赵尔巽等地方督抚借用文化帝国主义的修辞和实践试图扩大国家权力,并以此对抗西方人及观点向乡村的渗透③http://www.asian-studies.org/absts/1998abst/china/c5.htm。

2001年,年会召开题为“传教和帝国之间:19世纪中国的新教传教士”的专题小组会。该小组会有三篇论文。宾夕法尼亚州立大学的罗恺玲(Kathleen L.Lodwick)的论文是《为了上帝和女王:景雅各在蒙古》。该文讨论的传教士景雅各(James Gilmour)在蒙古传教20多年,但没有一名皈依者,但是为什么伦敦会依然支持他?作者得出的结论是:伦敦会此举是为了想证明自己支持当权者(政府和国教会)的帝国主义目标,而且这种支持是出于爱国的目的而非宗教目的。2005年的年会中,罗恺玲又提交了一篇关于景雅各的文章,题目是《景雅各:没有一个皈依者的传教士》,在该文中,罗恺玲指出景雅各虽然没有一个皈依者,但是留下了大量关于蒙古社会的文字,他的著作《在蒙古人中》一经出版就在英美读者中引起巨大反响。在他死后,根据他的笔记出版了《关于蒙古人更多的事》。这些书不断地重印,即显示了其价值①http://www.asian-studies.org/absts/2005abst/China/C-209.htm;又参见特木勒:《预料之外的失败和成功:景雅各的传教事业和蒙古学》,景雅各主编:《多元族群与中西文化交流:基于中西文献的新研究》,上海:上海人民出版社,2010年版,第217-230页。。这样,传教士景雅各变成社会学家景雅各。正如景雅各一样,传教士麦嘉湖(John Macgowan)的著作也被重印了多次,米勒斯学院的程华(Wah K.Cheng)在其论文《传教征服:麦嘉湖和中国知识结构》中发现麦嘉湖的作品中关于中国的知识和当时西方流行的关于中国的想象是一致的,这种想象就是当时流行的一种东方主义,最终成为形成西方帝国主义的原动力。该小组会最后一篇论文是狄德曼的《郭实腊:传教士中的标新立异者还是空想者?》。郭实腊是新教传教士中最富有色彩和争议的人物,他服务于英国政府,还和鸦片走私者合作,又提倡“只有中国人才能使中国皈依基督教”,并成立了本土化的福汉会。狄德曼研究了郭实腊的传教方法和同侪的异同之后认为,郭实腊激进的千禧年主义代表了19世纪早期新教在华复兴运动的一个重要的少数派。文章最后讨论了郭实腊调和中西文化的努力以及后来的传教士在何种程度上认同郭实腊之基督教本土化的策略②http://www.asian-studies.org/absts/2001abst/China/Sessions.htm#S215。

明清之际来华的天主教传教士没有帝国主义的印记,学界的评价也多侧重其文化使者的身份。但是他们除了是传教士、天文学家、钟表匠和宫廷画家等身份外,他们还有什么样的身份呢?2009年年会召开了一次题为“传教士是否闲暇?清廷的宫廷和跨国网络”的小组会,与会学者利用中国和欧洲的史料描绘了传教士在清代宫廷扮演的四种角色。波士顿大学的梅欧金③梅欧金是年会中比较活跃的学者,2001-2009年间他四次参加年会并提交4篇论文,但是其所标注的单位却有三 个。其简历表明,2002年他在加州大学伯克利分校获得博士学位。2002-2004年比利时鲁汶大学做研究院。2004年起在波士顿大学历史系任教。这种年份不同、单位不同的现象在年会中比较普遍,也反映了西方学界的人员流动情况。(Eugenio Menegon)的论文《康熙时期的宫廷狩猎与耶稣会士》,通过南怀仁、张诚、白晋等人的记录为我们展示了作为社会和政治现象的皇家狩猎的传统。对传教士来说,这种伴驾出巡的角色是皇家特殊礼遇的标志,也能在皇族参加的狩猎活动中为自己和传教事业取得声望。西班牙马德里康普斯顿大学的白雅诗(Beatriz Puente-Ballesteros)的论文《清朝对耶稣会士宫廷医药活动的赞助》为我们展示了传教士作为宫廷御医的角色,研究的是在多民族的医药活动的背景下,热衷西学的康熙帝资助下的耶稣会的医药和医学活动是如何起作用的。该文通过宫廷和耶稣会的记录展现了传教士在解决宫廷人员健康问题上建立的广泛的网络。康熙皇帝在其中发挥了特殊作用,因为他往往将耶稣会的医药赐给宫廷人员。鲁汶大学的钟鸣旦(Nicolas Standaert)的论文《从葬礼而来的紧张》则为我们展示了传教士参加帝国葬礼带来的紧张情绪。传教士作为宫廷人员,有时必须参加皇帝或者其他皇室成员的葬礼。他们担心参加葬礼就是参加偶像崇拜,从而造成了紧张情绪。对他们中有些人来说,这是压垮骆驼的最后一根稻草,他们由此回国。马国贤就是其中的一位,他在回忆录中说自己参加了康熙皇帝葬礼这场迷信活动,无法表达自己内心的悲伤和惊恐。为了防止再度发生这种不幸的事件,他决定离开这座危险的“巴比伦”城④[意]马国贤:《清廷十三年》,李天纲译,上海:上海古籍出版社,2004年版,第106页。。1732年,马国贤回到那不勒斯,在这里建立了一所中国学院。1793年,马戛尔尼使团访华,他们在欧洲找不到中文翻译,结果有人推荐,在这所中国学院找到两个懂中文的中国人任随团翻译,前往中国①[意]马国贤:《清廷十三年》,李天纲译,上海:上海古籍出版社,2004年版,导言,第32页。。其中一位就是李子彪(音)神父。哈佛大学的沈艾娣(Henrietta Harrison)在其论文《马戛尔尼的翻译官》一文讲述了李子彪的故事,强调他与马戛尔尼的密切关系,以及他在为英国使团挑选礼品、翻译国书和向使团其他成员介绍中国时的重要作用。李子彪在出使之后到山西做神父度过余生,他在那里和身处南非的马戛尔尼联系,与一个在埃及呆过20年的意大利人紧密合作。沈艾娣认为,李子彪就像马戛尔尼及乔治·斯当东(George Staunton)一样应该被看做刚出现的跨国团体的成员②http://www.asian-studies.org/absts/2009abst/China/C-171.htm。该文从全球史的视角来解读李子彪的故事。2012年,沈艾娣还提交了一篇论文,题目是《传教士、金钱、权力与暴力:太原教区神父的信件,1901-1949》,她利用太原教区新发现的材料,为我们展示了传教士和天主教村民之间的紧张关系③http://www.asian-studies.org/absts/2012abst/abstract.asp?Session_ID=974 & year=2012 & PanelArea_ID=1 & area =China+and+Inner+Asia & Meeting_ID=21;此时作者的单位是牛津大学。。

(二)慈善和教育

1996年年会举办了一次“上海、台湾和旧金山对中国女性的救援与慈善”的专题小组会。哥伦比亚大学的苏沃德(Sue Gronewold)和佩波戴因大学的赵享恩(Samuel H.chao)分别对“希望之门”在上海和台北的历史做了梳理。希望之门是一个美国人设立的机构,致力于营救中国的妓女和被抛弃的女性。民国期间,这个机构被西方人控制,但是在其中服务的大多是中国人。苏沃德认为,虽然中西方的目标表面上是一致的,但是中国人和西方人各自用不同的资源和方法在组建这个机构。1951年后,希望之门被共产党接手,但1953年传教士又在台北重建了这项事工。从此,海峡两岸的希望之门有了各自的故事。2000年,苏沃德在其另一篇文章《社会主义宗教:1949年后上海的希望之门》中讲述了希望之门在大陆的故事,它先是被宋庆龄基金会接管,后来就被民政局所接管,但不久就关闭了,其中的妇女被解散,但她们努力与外国人保持联系。1979年,教堂开放后的几周,她们就举行聚会,此后每年举行两次。该文探讨的是希望之门对她们的生活产生了怎样的影响,给她们留下了怎样的历史记忆,以此说明1949年后基督教在上海的遭遇④http://www.asian-studies.org/absts/2000abst/China/C-128.htm。由于专业人员的缺乏,台北的希望之门也在1977年关闭,但是这项事工一直以“成员聚会”的方式存在着。赵享恩的论文《希望之门在台北:中国妇女和慈善团体的个案研究,1953-1977》运用口述历史的材料,描述了20几位女孩的经历,并评价了希望之门事工对她们人生的影响。独立学者萨拉·梅森(Sarah Mason)的论文《旧金山的慈善事工之家:冲击和影响,1850-1977》讲述的是传教士在旧金山华人社区对中国女性的救助以及这些救助对她们的人生和孩子的影响。天主教神学联盟的约翰·克斯楼(John Kaserow)探讨的是1901-1950年天主教传教士在华南开展的慈善事工。他展示了这些工作的特征,得出结论是慈善事工的核心价值与人性尊严是一致的,慈善是上帝国度的一个预示⑤http://www.asian-studies.org/absts/1996abst/china/c187.htm。

传教士在中国设立的教育机构对中国的影响已经显而易见。20世纪90年代以来,教会教育史的研究风靡大陆,但如今也渐趋沉寂。年会中关于传教士教育的论文有5篇,其视角都很独特。1999年,杨百瀚大学的迈克尔·默多克(Michael G.Murdock)的论文《国家分岔:1920年代中期国民党对传教士教育的搅动和和解》探讨的是非基运动期间国民党对教会教育的态度。他认为国民党在1920年代中期对基督教教育的态度是模糊的,一方面,出于反对帝国主义斗争的需要,他们支持大众的反对基督教运动。同时,如果教会学校达到他们的要求,国民党又会保护他们⑥http://www.asian-studies.org/absts/1999abst/china/c-26.htm。2002年,罗格斯大学的鲁珍晞(Jessie G.Lutz)在一次纪念毕乃德教授贡献的小组会上提交了《中国和西方关于教会大学的知识,1950-2000》一文,该文是对中国教会大学史研究的学术史梳理,鲁珍晞将研究分为三个阶段:第一个阶段是20世纪50-60年代,这一时期西方的研究是由与教会大学有关的人叙述的,他们的视角是西方的,专注于西方人对中国高教事业发展的贡献。而当时中国大陆的学者则将教会大学视为文化帝国主义入侵的代理人。第二个阶段是70-80年代,西方历史学家将教会大学视为现代化的代理人,其兴趣在中国民族主义和非基运动的关系,把这些机构放在中国语境之下来考察。第三个阶段是90年代至今,大部分研究由大陆学者完成,其研究的重点在于毕业生的事业、中国职员的角色、学生的生活、对改变中国的贡献以及对教会增长的贡献①http://www.asian-studies.org/absts/2002abst/China/sessions.htm#36。2002年,香港中文大学的梁元生的论文《体验、回忆和重塑过去:重建基督教高等教育史》也是一篇关于教会大学的文章,该文在回忆录和文字档案的基础上研究了教会大学校友群体的记忆行为:在1960年代被强迫忘记,在近些年又渴望与他们的过去重新连接并且重建这些机构的历史。在50、60年代,教会大学被根除,教会大学的校友也害怕提到自己与教会大学的联系。但是1979年后,教会大学史研究开始回归,作者认为有两个原因,一是年轻学者的日益增长的兴趣;二是教会大学校友的记忆被重新激活②http://www.asian-studies.org/absts/2002abst/China/sessions.htm#221。2006年,伊利诺斯大学香槟分校的杰夫·麦克莱温(Jeff McClain)的论文《西南天国:华西协和大学调和神学与科学的边界研究,1920s-1940s》通过研究华西协和大学的期刊、一些教授的私人文章和藏于四川省档案馆的相关文献,表明传教士们和他们的中国同事以一种特定的中国国家主义者的视角——将西南与现代中国相调和——来思考他们自己的神学任务。华西协和大学不仅是传福音的机构,而且广泛开展关于西南的科学研究并将研究成果与政府共享,为国民政府控制西南作出了贡献③http://www.asian-studies.org/absts/2006abst/China/C-203.htm。

(三)阅读和出版

传教士来华后,首先面对的问题就是语言。为了学习语言,他们就不得不研究汉语及各种方言。1999年,年会召开一次题为“东亚语言早期概念”的小组会,会上两位学者提交的论文涉及传教士对汉语的研究。西华盛顿大学的布雷登巴克(Sandra Breitenbach)的论文《第一本中文语法书:传教士研究语境中的汉语概念和现代语言概念》从语言学的视角研究多明我会传教士万济国(Francisco Varo)的《官话语法》,这是第一本中文语法书,在官话史和语言学上均有巨大贡献。香港大学的斯蒂芬·马修斯(Stephen Matthews)的论文《邂逅中文:西方传教士和粤语语法》一文研究了Louis Aubazac,Georges Caysac(陈嘉言)和Thomas O’Melia这三位研究粤语的学者,他们首先发现了中国语言的多样性并提出“方言”的概念,并且他们发现汉语缺乏语法。他们使用拉丁语语法模型来分析粤语,这虽然被批评为欧洲中心观的一种形式,但是的确有助于理解粤语的结构特性④http://www.asian-studies.org/absts/1999abst/china/c-176.htm。

明清之际的传教士来华后,走的是上层路线和文字事工,因此出版了大量的著作。2003年,芝加哥大学的徐东风(Dongfeng Xu)的《与人称兄弟还是与神称兄弟:中华帝国晚期耶稣会士论友谊的著作》研究的是利玛窦写的三部论友谊的著作和其他人的作品。文章讨论了耶稣会士著作中使用“友谊”这个概念时的困境。作者认为,虽然传教士有通过向中国人介绍西方的友谊概念并以此结交中国人的热情和努力,但他们真正关心的只是使中国人皈依天主教。传教士的最终目的是通过协调和消除两种文明的分歧而把中国和西方团结在基督教的上帝之下⑤http://www.asian-studies.org/absts/2003abst/China/sessions.htm#137。2005年,徐东风的论文《款待:晚明与耶稣会士的案例》探讨的是传教士如何挑战晚明儒家学者的主体性的。作者通过对《破邪集》的分析发现,儒家学者经常迫于耶稣会士的质疑重新探讨汉以前的儒学的宗教性,这是儒家学者们自宋以来竭力避免的探索。也就是说,遭遇传教士们的儒家学者被迫采用“一种对方的语言”⑥http://www.asian-studies.org/absts/2005abst/China/C-16.htm。同在2005年,普林斯顿大学艾尔曼(Benjamin A.Elman)的《翻译即背叛:基督教、科学和17世纪中国的翻译》研究的是传教士翻译的西方科学著作。作者认为,传教士故意将基督教信息渗透到翻译成的中文的科学文本中,这并不是因为传教士汉语水平导致的误译,而是传教士翻译事业的目的就是为了传播基督教而非科学知识。2006年,阿尔伯特大学的唐日安(Ryan Dunch)的《晚明传教士出版物里的插图和权威》一文研究的是视觉资料,作者认为,在这些出版物中,插图有两个主要的目的:可视化地传达文本中的科学概念;传达传教士的科学知识,以此来加强著作的权威性。对权威性的需求部分是建基于西方对科学精确性的渴求之上,传教士作者们认为这正是中国书籍中的科学插图中所欠缺的①http://www.asian-studies.org/absts/2006abst/China/C-195.htm。同样研究视觉史料的还有2010年台湾大学的陈慧宏提交的《17世纪耶稣会视觉话语中的亚里士多德主义》一文。该文认为,传教士经常将一些圣像或者欧洲物品作为礼物赠送给当地人,以求与当地人建立友谊,这些视觉化的物品中蕴含着亚里士多德主义对这个世界的概念。从人类学的视角,证明这种认识事物的倾向和耶稣会士与中国文人讨论亚里士多德主义以及新儒家格物致知的观念有关②http://www.asian-studies.org/absts/2010abst/abstract.asp?panel=205 & year=2010 & code=1 & area=China+and+ Inner+Asia。

新教传教士入华后,首先开展的还是文字事工。马礼逊首先做的工作就是把圣经翻译成汉语。因为传教士的中文水平所限,能直接用中文布道的传教士很少,他们开展的工作就是印刷福音小册子然后分发。所以,最早接受福音的是华南的一批印刷工人。2005年,年会召开一次题为“中华帝国晚期的印刷和宗教”的小组会。该会中有两篇论文是关于基督新教的。伊利诺斯大学香槟分校的周启荣的《竞争中的印刷和宗教:华南新教传教士与本土宗教的相遇》一文认为,传教士之所以花大量的时间用中文写作并出版福音小册子是受到本土宗教的影响。因为本土宗教广泛地运用印刷品去宣传信仰,所以传教士们也不得不利用大规模地印刷宗教宣传单来与中国本土宗教团体争夺拥护者。唐日安的《印刷业、福音主义和汉学:对华南新教传教士汉学出版物的历史评价》一文探讨了传教士在华南进行汉学研究的原因。作者统计了传教士印刷物的数量,讨论了后者如何传播他们发现的汉学知识并对这些出版物的历史意义进行了评价③http://www.asian-studies.org/absts/2005abst/China/C-213.htm。同年,唐日安在另一个小组会上提交了《传教书籍、中国书籍:论晚清传教出版事业》这篇论文。该文介绍了一个载有约2400个传教士在1811至1911年间出版的作品(不包括圣经、圣经节选或者期刊)的数据库,并讨论了这段时间出版物发展的趋势。新教传教士与天主教的前辈一样,对中国书籍着迷且困惑,并且受后者影响很大,他们试图在中国文化中定位自己的出版物。该文强调了传教士书籍物质形态的演化,与中国书籍相关的体裁和风格以及天主教中文书籍对晚清传教士产生的影响④http://www.asian-studies.org/absts/2005abst/China/C-16.htm。

随着科技的发展,出版的形式已经不仅仅限于文字和图画。无线电和照相机这些新媒体也留下了许多新材料。2006年,法国里昂大学的克里斯丁·考内特(Christine Cornet)的《中国流动人口照片:一个传教士的影像,1930年代》一文运用约瑟夫神父(Joseph de Reviers de Mauny)在1932-1933年拍摄的江南流动人口照片为我们展示了一个视野之外的乡村中国。用这些影像资源所提供的信息,能够让我们重新审视文字资料。这些文字资料通常展示的是饥饿、贫穷的农村人口。文章通过图像和出于各种目的制作出来的文本的对比给了我们一个关于30年代中国江南农村地区的新印象⑤http://www.asian-studies.org/absts/2006abst/China/C-60.htm。2002年太平洋路德大学的柯本山(Carlton Benson)的《上帝的新媒介:1930年代上海的广播和皈依基督教的经验》一文研究了1940年美国医疗传教士金约瑟(Joseph King)出版的一本关于26位皈依者见证的书籍。这些皈依者都因身患疾病而收听金医生的“医药卫生”这档节目,他们因金医生的宗教信息而皈依基督教,据说他们的疾病得到医治,随后被金医生邀请到节目中去做见证。作者依据这些见证阐明了两个问题。一个是在早期谁在听广播,在什么情况下听,他们在听什么?作者认为,有各种各样的听众在听这些神迹见证,而不是只有城市的先进居民收听。第二个是新技术对中国社会产生了什么影响?无线电这个新技术(用)能不能来保护中国的本体(体)?作者认为,虽然传教士使用这一强有力的新媒介将基督教渗透到中国的家庭,但是听众也创造性地使用无线电来解决他们古老的问题①http://www.asian-studies.org/absts/2002abst/China/sessions.htm#61。

(四)差会研究

年会中被关注最多的差会是中国内地会。这个由戴德生在1866年创办的超宗派的差会有自己鲜明的特征,但是其特征也充满了矛盾。2000年,年会的第121个小组会是研究中国内地会的专题小组会。与会学者共提交了4篇论文。伦敦大学的冼如清(Rosemary Seton)的论文《中国内地会:一个档案管理员的观察》运用档案描述了内地会的特征:它不像以通商口岸为基地的教派机构,它专注于内陆传教地区;它不依靠支持者和奉献者,只依靠信仰和祷告;其成员是跨宗派跨国的,挑选的标准不是教育程度、社会地位和性别,而是精神品质。一直到1903年,内地会一直由戴德生领导。该文研究了现存档案是如何体现这些特征的。文章特别回顾了内地会如何用视觉化的影像来描绘传教生活以及和中国人的交往。伦敦国王学院的山普尔(Rhonda Semple)研究了内地会的芝罘学校。内地会传教士往往是举家在某地传教,为了避免家中孩子受到传教地的影响和为了让其父母更好地工作,内地会在烟台设立了芝罘学校。作者认为芝罘学校不仅为中国内陆传教会传教士的孩子们提供正式的英式教育,也使他们远离英国世俗社会的影响。通过为学生保持一个自我构建的精神环境,内地会试图确保未来一代的事工。虽然芝罘学校被描述为使中国福音化传教承诺的一个部分,但是调和这种承诺与在芝罘学校及任何传教地区严格执行的种族及文化隔离措施是困难的。奥克兰大学的林达·本森(Linda Benson)的《冯贵石、盖群英和冯贵珠:中国内地会的女传道》一文研究的是内地会的三位女传教士。她们在华服务多年之后,站到英国传教运动的前沿。她们留下的一些出版物也成为研究民国时期的甘肃和新疆的重要资料。作者集中考察了几件能揭示她们和内地会关系的事件,包括1898年冯贵石决定参加一个跨种族婚姻,她们三人努力建设霍州传教站,她们为了获得在中国西北巡回宣教的许可而与内地会领导层进行的争斗。这些关键事件构成了她们与内地会关系的三重奏并且说明尽管内地会在本质上是保守的,但是它在其内部留出空间来适应这些女性,她们有效地服务于使命和目标但更多的是按照自己的方式行事②http://www.asian-studies.org/absts/2000abst/China/C-121.htm。2008年,年会举行了一次关于内地会的圆桌会议,题为“在华基督教的再思考:中国内地会和传教事业”。三位小组成员探讨了他们在最近研究中国内地会过程中提出的问题,比如:制度结构和西方偏见必须与中国实际相妥协的处境下的东西方文化相遇;内地会之中和传教士与中国农民交往中的性别角色。他们也谈到了在搜寻文献和一手资料过程中遇到的实际问题以及寻找出版资助的问题③http://www.asian-studies.org/absts/2008abst/China/C-178.htm。

三、本土化:作为中国宗教的基督教

1984年,柯文《在中国发现历史》提出了著名的中国中心观,这也影响到了中国基督教史的研究,使其研究重心从基督教在华史转移到中国的基督教史。这种趋向在年会的讨论中的明显体现便是年会中的许多文章从“本土化”(indigenization)的角度切入基督教与中国的研究。

(一)基督教的中国化

唐代时景教进入中国,就已经采取了本土化的策略。2004年匹兹堡大学吴宏宇(Hongyu Wu)的《十字架下莲花开:中国景教和佛教的互动》运用景教的遗迹和文献讨论了唐元时期景教和佛教的关系。景教碑和唐元时期的墓碑上都有“十字莲花”的标志,这在过去和现在的景教中心都未发现。除了这些视觉材料之外,目前发现的景教文献也明显地显示出借用佛教的特征。作者认为,这些标志和文本显示了景教在转化“外国宗教”的身份④http://www.asian-studies.org/absts/2004abst/China/sessions.htm#15。2002年,年会召开“作为中国宗教的基督教”专题小组会。加州大学梅欧金的《“欧洲宗教”还是“天主教”?作为中国宗教的基督教》一文认为,天主教在地方语境下经历了由西方宗教转化为中国大众宗教的过程。到18世纪,天主教成为类似白莲教这样的清政府禁止的异端,在官员和大部分民众的观念里,天主教失去了与西方的联系。梅欧金以17、18世纪的福建为个案,论述了基督教转化为大众宗教的过程。2001年,梅欧金的另一篇论文《帝国晚期福安基督教社区的忏悔、贞洁和普通仪式》探讨的是福安地区的天主教和本地宗教传统之间的互动,由多明我会士带来的西班牙传统和福安当地的宗教传统共同塑造了福安地区的基督教文化,最后作者认为,1800年以前,天主教已经成为一个中国的宗教①http://www.asian-studies.org/absts/2001abst/China/Sessions.htm#S164。托马斯·赖利(Thomas H.Reilly)的《太平天国叛乱中的宗教阴谋》一文以《辟邪纪实》为材料从基督教本土化的视角探究了太平天国运动(Taiping Rebellion)对天主教的影响。太平天国运动与新教的传播是分不开的,但却具有浓厚的中国色彩。这从太平天国颁布的钦定《圣经》就可以看出,这个圣经底本就是郭实腊译本,然而却由洪秀全根据儒家伦理进行了修订②[美]托马斯·赖利:《上帝与皇帝之争——太平天国的宗教与政治》,李勇等译,上海:世纪出版集团,2011年版, 第73-75页。。但是,清政府认为太平宗教是天主教的一个支派,镇压太平天国叛乱中天主教也受到了牵连,作者认为这给天主教的本土化提供了机会。巴特勒大学罗兹达(Eriberto P.Lozada,Jr.)的《天主教是中国的宗教吗?》一文基于1993-2001年在广东蕉岭县一个天主教村落的田野调查研究了天主教是如何成为村民必须有的一部分的。作者称这个客家村庄为“小罗马”,天主教最早可以追溯到19世纪60年代的巴黎外方传教会。民国时期,玛利诺教会在该区得到广泛发展。在全球化的今天,小罗马也以自己的方式发展中国的现代化,青年人却能持守父母的信仰③http://www.asian-studies.org/absts/2002abst/China/sessions.htm#204。在2001年,罗兹达在《一个乡村的天主教:青年人“持守信仰”》一文中就研究了在全球化的挑战下,在追求美好生活的过程中,青年人是如何协调天主教和现代化的④http://www.asian-studies.org/absts/2001abst/China/Sessions.htm#S143;LOZADA,ERIBERTO P.,JR.God Aboveground:Catholic Church,Postsocialist State,andTransnational Processes in a Chinese Village.Stanford,Calif.:Stanford U-niversity Press,2001.。作者强调必须关注像天主教这样的世界宗教是如何成为中国文化的一部分的。

(二)基督教与中国文化

当基督教这种异质文化进入中国文化中,不可避免地发生冲突和涵化(acculturation)。当两种不同文化系统的个人和群体发生接触时,双方都无法维持原有的文化形态,而出现相互采借、接受对方文化特质从而使两种文化越来越相似的过程,这一过程就是文化涵化的过程⑤王立新:《美国传教士与晚清中国现代化》,天津:天津人民出版社,2008年版,第82页。。基督教文化与中国文化的涵化过程就是基督教本土化的过程。

2001年,年会举行一次题为“中国帝国晚期欧洲知识的变形(1580-1800)”的小组会。该小组会探讨了传教士带来的西方知识怎样逐渐地被本土化的。法国国家科学研究中心的詹嘉玲(Catherine Jami)的《帝国控制和西方知识:康熙帝的表演》一文探讨了康熙帝如何确保帝国对数学、天文学、地理学这些领域的垄断。作者认为康熙帝表演自己的数学和天文知识的行为有两个解释:一方面这是康熙帝巩固清王朝的行为;另一方面,当他这样做的时候,他和中国学者达成了一个默契:把学者的头衔留给他,他给他们一定程度的自治。这个交易促成了一个世纪的数学和天文学的发展。加州大学洛杉矶分校的胡明辉(Minghui Hu)的《争论的起源:追寻耶稣会的天文学起源》一文运用在罗马和巴黎新发现的材料描述了中国精英怎样通过声称西学中源来吸收西方天文学知识的。他得出结论:对于18世纪中国知识分子,吸收耶稣会的天文知识成为重建中国古代史的一个必要条件。布朗大学的利亚姆·布洛克(Liam Brockey)的《圣母会和天神会:17世纪中国的乡村社会和耶稣会传教士》依据耶稣会士的书信论述了传教士是如何牧养非精英的皈依者的。传教士在皈依者中引入了欧洲形式的社会组织,为他们提供新宗教的精神操练和社会救助。这些根植于欧洲传统但却深受中国文化影响的社会组织的目标是将照顾穷人和弱者的儒家哲学基础置换成为基督教慈善的表达方式①http://www.asian-studies.org/absts/2001abst/China/Sessions.htm#S164。2003年,梅欧金的《童真身,蒙福身:儒家节妇和基督教贞女的竞争》探究的是基督教的贞女观念是如何适应中国环境的文化交流过程。传教士带来的“童贞”概念与儒家的“贞洁”概念是不同的。为了使“童贞”的概念合法化,传教士和信徒创造性地修改了“孝”的概念,为达此目的,他们借用了儒家和佛家的“贞洁”话语。但这样做的同时,他们悄悄瓦解了关于婚姻、守寡和男性统治的一些前提。这使得基督教的童贞观成了国家、地方精英与传教士和贞女之间的竞争地②http://www.asian-studies.org/absts/2003abst/China/sessions.htm#117;Engennio menegon,“Child Bodies,Blessed Bodies:The Contest between Confucian Chastity and Christian Virginity”,Nan Nu 6,No.2(2004),p.177-240.。与之相似,2007年旧金山大学戴懿华(Melissa Dale)的《文化和性别和混血:欧洲宗教禁欲主义在中国》一文考查了中国人对作为“宫廷专家”的为皇宫服务的神父的男性观念的认知以及宗教禁欲誓约怎样影响了中西文化相遇。禁欲并不是一个西方的概念,中国的太监和和尚也是禁欲的,但是在中国宫庭服务的传教士则给中国人的禁欲观念带来了新的冲击。作者认为,欧洲的宗教禁欲观念考验了中国人对“男性”概念的边界③http://www.asian-studies.org/absts/2007abst/China/C-61.htm。2010年,维克森林大学的张琼(Qiong Zhang)的《科学与魔鬼:早期耶稣会士与异端的抗争》一文重建了耶稣会士对佛教、道教和民间信仰的这些异端的攻击的含义和遗产。作者认为,这些攻击服务于耶稣会士缩小基督教作为外来宗教特征的目标,并且增强其对抗中国本地宗教的竞争力。而且耶稣会士的这种做法即使没有直接发动但也已经参加了19世纪的反迷信运动④http://www.asian-studies.org/absts/2010abst/abstract.asp?panel=205 & year=2010 & code=1 & area=China+and+ Inner+Asia。

与天主教一样,新教来华后同样面临着文化困境。那么,新教又是如何与中国文化相遇的呢?在这方面,新教又是如何继承天主教的遗产?2010年,华盛顿大学莉迪亚戈柏(Lydia Gerber)的《卫礼贤:使基督教适应儒学》一文研究了卫礼贤是如何从一个自由传教士变为儒家的信徒的。卫礼贤传承了耶稣会士补儒的策略,在1920年代,他利用儒教中庸思想作为统一世界宗教的蓝图,并将基督作为理想的中庸领袖的例子,有效地使基督教适应了儒教。在同一个小组会上,荷兰世界亚洲研究所的郭雅培(Yapei Kuo)在《世俗与宗教之间:基督教形象和“教”的含义》一文中认为新教在作为最初的文明开化力量和中国“宗教”概念形成过程中受惠于耶稣会的传教运动。耶稣会士已经认为西方世俗的成就是基督教优越性的证明和结果,因此为了证明基督教与儒教同样具有合理性,他们宣传西方正面形象以使他们的中国听众相信基督教在社会和政治上的好处。19世纪的新教传教士继承这种叙述策略,但是改变了说法,他们暗示中国的落后是儒教模式的不足⑤http://www.asian-studies.org/absts/2010abst/abstract.asp?panel=205 & year=2010 & code=1 & area=China+and+ Inner+Asia。2007年,郭雅培的《晚清儒家思想的再想象》一文则以康有为为例探究了儒家对基督教的适应策略。作者将19世纪末儒家的自我重建置于传教士强力参与的语境之下。康有为认为宗教是文化的最高代表,为了与欧美文化的基督教相抗衡,康有为建构了儒教。作者认为,1900年后,“中国”从一个文化观念转化为民族概念,重建的儒家为民族建构提供了完整的脚本⑥http://www.asian-studies.org/absts/2007abst/China/C-205.htm,此时郭雅培的单位是塔夫斯大学。。2011年,台湾中研院的吴重礼(Chung-Li Wu)向年会提交的《山东的德国传教士、中国基督徒和神圣概念的转化,1890-1940》研究的是德国传教士对曲阜和儒学的地位的看法的转变。1890年代时,德国天主教士把曲阜看成“魔鬼的营垒”。而到了1930年代,新一代的传教士把曲阜看成是“圣地”。这其中既有山东本土宗教文化对传教士的冲击,也有传教士对一战后风起云涌的共产主义思潮的回应。该文因而探究了传教士在全球和地域语境下怎样在建构新的理念和方法去理解中国本土的宗教和圣地①http://www.asian-studies.org/absts/2011abst/abstract.asp?Session_ID=743 & year=2011 & Category_ID=2 & area= China+and+Inner+Asia & Meeting_ID=20。

(三)基督教与地方社会

自从史学界开始突破兰克的民族国家取向以来,区域史的研究成为西方学界的一个重要取向。具体到中国基督教史研究领域,年会这十几年的论文,对广东潮州地区和西南的少数民族地区着力最多。

佩斯大学的李榭熙对广东潮汕地区研究最为集中。2002年,他的《圣经与枪炮:19世纪晚期中国广州基督教的团体暴力》一文运用田野调查的数据补充了传教士档案和中文材料的不足,研究了中国草根阶层中基督教扩张与团体暴力的关系以及传教士控制皈依者的程度。作者认为,村民皈依基督教是因为他们认为能在地方暴力横行的环境下得到保护,传教士赢得皈依者和建立教会之时,已经卷入到长期存在的家族和村落的冲突之中。浸信会的传教运动中,村落自治教会的出现和传教士控制的缺失导致皈依者利用教会进行公共权力的斗争,而长老会建立集市教会作为乡村教会的中心,并把权力集中在教会会议手里,这使得长老会要比浸信会更容易监督和训练皈依者②http://www.asian-studies.org/absts/2002abst/China/sessions.htm#204。2004年,他的《从械斗到教案:19世纪潮州的群体暴力和反基督教冲突的解释》一文根据档案、碑文和人类学的资料再次解释了潮州地区的暴力。作者认为,大部分所谓的教案应该看做是基督教传入之前就广泛存在的内部暴力的一部分③http://www.asian-studies.org/absts/2004abst/China/sessions.htm#134。2005年,他的《上帝和国家:民国时期潮州的基督教和国家建构》探讨了潮州地区的新教和国家建构的关系,也探讨了在民族主义和共产主义时代,中国现代化转型的内部矛盾和外部挑战。作者认为,为了寻找一个新的国家和民族的基础,基督教会的领导人广泛吸收政治和文化资源,不论是国际的和本土的,民族的和地方的,现代的和传统的,革命的和稳健的。他们通过社会改革、调解军阀冲突、提供福利和调解他们宗教和民族身份等等方式,力图使基督教和国家建构的进程统一起来。他们有效地使用传教士提供的资源来实现西方标准的现代化,与此同时保持中国人的身份和致力于当地的世俗事务。基督教行动主义的模式突出了代理人在20世纪早期国家建构过程中的角色④http://www.asian-studies.org/absts/2005abst/China/C-18.htm,李榭熙的博士论文就是研究这个方面的问题。 现在已经翻译出版。见李榭熙著,雷春芳译:《圣经与枪炮:基督教与潮州社会(1860-1900),北京:社会科学文献出版社,2010年版。。除了潮汕地区,宾夕法尼亚大学向红艳(Hongyan Xiang)的《神圣的秘密:广州天主教会财产所有权的权力投射,1860-1910》一文利用广州教区档案馆的材料研究了1860-1910年间巴黎外方传教会如何利用不动产来提高自己的经济和社会地位。作者认为,传教士积累财产的模式往往是家族皈依的结果,这与中国的家族商业极为相似。财产的扩张给教会带来了有形和无形的权力。有形的权力是教会成为大的区域地主以及在许多方面影响居民的日常生活,无形的权力则是基于天主教社会网络及关系上⑤http://www.asian-studies.org/absts/2012abst/abstract.asp?Session_ID=974 & year=2012 & PanelArea_ID=1 & area=China+and+Inner+Asia & Meeting_ID=21。

中国的少数民族和基督教的关系也是西方学者关注的领域。2001年,年会召开了一次名为“遗产和社会记忆:西南少数民族地区的传教士和学者”的专题小组会。巴黎大学南泰尔分校史蒂芬·格罗斯(Stephane Gros)的《仪式与政治:云南西北部传教士与当地文化的相遇》一文根据法国传教士留下的档案和著作研究靠近西藏边界的云南西北部的种族关系和权力关系。作者认为,该地区表现出混乱的权力交织,这是西藏人和汉人殖民开拓的结果。作者根据政府在债务系统中的角色证明对地方文化来说,政治合法性的仪式过程是一个很重要的方面。加州大学戴维斯分校的玛格丽特·斯温(Margaret Byrne Swain)的《保罗·瓦尔(Paul Vial)在云南文化政治的复活和救赎》一文研究的是保罗·瓦尔的“前世今生”。他是一个法国天主教传教士,1888年到1917年在云南彝族地区工作,留下了许多人类学、翻译和语言学著作。解放之后几十年,他一直被否定,近年来,他重新被发现,天主教、中国政府、国际研究者、彝族和汉族的学者以及石林县旅游局都卷入其中。四川省民族研究所的马林英和华盛顿大学的狄爱瑞(Eric S.Diehl)合作的《从医治身体到拯救灵魂:海恒博(A.J.Broomhall)在诺苏地区》一文将海恒博的作品、当地人的回忆和汉人对其传教工作的记录进行对比分析,重新肯定了海恒博的工作,同时研究了海恒博的作品在西方的影响,并探索了海恒博的遗产与最近外国慈善组织重新进入诺苏地区的关系①http://www.asian-studies.org/absts/2001abst/China/Sessions.htm#S120。2005年,新泽西学院的丹尼尔克·罗夫(Daniel W.Crofts)的《20世纪早期贵州的黑苗、花苗与新教“开化工程”》一文利用传教士档案描述了新教在贵州黑苗、花苗和汉人三个族群中的“开化工程”,并提出一个新教在花苗地区取得成效的解释。作者认为,对花苗来说,基督教信仰提供了一个为他们所拒绝的儒家文明的一个迷人的选择,而且传教士促进了医疗进步、教育普及和经济发展。虽然如此,但是传教士也面临许多难题,他们无法容忍在当地节日中大量饮酒,也无法忽视当地青年的乱交。因此,一个旨在解决“醉酒和淫乱”、培育一个“新的羞耻感”的运动应运而生②http://www.asian-studies.org/absts/2005abst/China/C-168.htm。2012年,中国蒙古族学者苏德毕力格(Shirnuud Sudebilige)的《十字架与草原:19世纪天主教对中国内蒙古地区游牧文化的影响》一文运用蒙文资料研究天主教教会,鄂尔多斯、土默特及阿拉善地区的蒙古人和汉族移民之间的互动。作者认为,天主教的活动极大地影响了草原地区的社会系统,尤其是禁止土地买卖的“盟旗制度”下的土地所有权,以及贵族和牧民之间的通常关系③http://www.asian-studies.org/absts/2012abst/abstract.asp?Session_ID=974 & year=2012 & PanelArea_ID=1 & area =China+and+Inner+Asia & Meeting_ID=21。

(四)中国信徒和基督教组织

中国中心观对西方的中国基督教史研究一个重要的影响就是非常重视中国信徒和本土教派的研究。这一点在年会中也表现出来。与会学者不但对林语堂、赵紫宸、韦卓民等著名的华人信徒精英进行研究,在新史料的挖掘下对下层的信仰群体也进行了研究。此外,真耶稣教会这样的本土教会以及基督教青年会这个本土化的基督教组织也受到了相应的重视。

1996年,朗伍德大学的约翰·皮尔(John S.Peale)的《基督教与中国人的心灵》一文描述了林语堂的信仰之路,林语堂在《信仰之旅》这本书中描述了他的“大旅行”,经过一番思考之后,他最终重返了基督教,但这个基督教已经与他父亲所信仰的基督教有所不同。作者认为林语堂的经历其实间接反映了一个当代的神学运动,即使基督教适应中国文化的“处境化”④http://www.asian-studies.org/absts/1996abst/china/c184.htm;林语堂:《信仰之旅》,胡簪云译,北京:新华出版社, 2002年版。。2012年,香港中文大学吴梓明的《赵紫宸和燕京大学宗教学院——基督教高等教育本土化个案》一文研究了赵紫宸对燕京大学宗教学院的贡献以及在20世纪中国剧烈变化的社会文化及政治背景下,赵紫宸对美国自由主义、新正统主义和安立甘宗的适应与改造。同一个小组会中,雪域大学的陶泰瑞(Terry Lautz)的《基督教、儒家和新中国的领导者:以韦卓民为例》一文则研究了韦卓民对基督教本土化的贡献。韦卓民是华中大学的首任华人校长,他一生都在追寻调和基督教传教运动和中国的国家领导权,因此关键的问题是如何在中国实现自养教会。在三自运动期间,韦卓民的温和的本土化方法被拒绝,但是近几年中国学者开始重新思考他的遗产⑤http://www.asian-studies.org/absts/2012abst/abstract.asp?Session_ID=999 & year=2012 & PanelArea_ID=1 & area=China+and+Inner+Asia & Meeting_ID=21。

与关注新教的精英信徒不同,年会对天主教的下层信徒比较关注。2007年,密歇根大学安拉伯分校的李济(Ji Li)的《中国来鸿:中国女信徒与传教士》一文根据中国东北杜氏(Tu)家族的三位女性天主徒写给巴黎外方传教会的林神父(Dominique Maurice Pourquié)的三封信和林神父的著作考察了外国传教士在中国社区的位置以及宗教语言和价值观塑造中国女性的写作和信仰的方式,同时也考察了性别关系、家族皈依和跨文化交流是如何在中国东北的乡村纠缠在一起的①http://www.asian-studies.org/absts/2007abst/China/C-61.htm。2009年,法国社科院的卢丕尔(Pierre-Emmanuel Roux)的《皈依天主教的另一面:清代中期的背教者(1724-1860)》一文则从新的视角探讨了下层的天主教徒。从理论上说,皈依者被地方和省级的行政官员有系统地强迫放弃信仰。因此,我们可以讨论清代中叶的背教对传教士和他们的传教政策构成了挑战②http://www.asian-studies.org/absts/2009abst/China/C-17.htm。

年会对中国本土教派的研究则比较少,只有一篇对真耶稣教会的研究,这就是2012年美国乔治梅森大学的翟杰霞(Jiexia Elisa Zhai)提交的《神迹、治愈和信仰的证明:真耶稣教会如何在中国大陆和台湾成长》一文。真耶稣教会是发源于中国大陆并随海外华人而出口的本土教派。真耶稣教会运动为成员提供至关重要的宗教生活经验、独特的非三位一体神学理论以及基于奇迹的圣灵降临主义互动。1949年后,这个教会分裂为大陆和台湾两个辖区。在大陆真耶稣教会以神迹的方式持续存在并再生。与此同时,真耶稣教会在台湾发展显著,其在台湾是第二大基督教实体和发展最快的宗教实体之一。此外,真耶稣会在东亚地区亦有较大发展和影响。翟杰霞参考历史上真耶稣教会运动的统计数据和新的经证实的数据,调查了真耶稣教会运动是如何理解和分解权威的。对比中国大陆和台湾不同的政教关系和文化背景,作者探讨了奇迹的体验是如何被理性化的,随后的奇迹故事再讲述是如何影响成员皈依的,以及奇迹是如何定型教会正统的③http://www.asian-studies.org/absts/2012abst/abstract.asp?Session_ID=1188 & year=2012 & PanelArea_ID=1 & area =China+and+Inner+Asia & Meeting_ID=21。

与对本土教派的关注度不同,年会对基督教青年会这个组织的兴趣浓厚,年会共有6篇文章探讨了基督教青年会。在过去,20世纪初北美基督教青年会培育中国青年会的运动被视为帝国主义文化侵略的一个表现。而超越国别史的视角提供了一个新的观点。这个视角关注的焦点是中美通过青年会而建立的跨文化交往的网络。从理论上看,这个观点面向的是非政府组织、人员、观念和商品超越国界的运动,因而基督教青年会在中国的历史提供了一个极好的个案研究。1997年,时在加尔文大学的唐日安的《民国早期城市的公民身份和服务:基督教青年会在福州》一文探讨的是福州这个城市的基督教青年会的角色,从它成立的1907年到其达到顶峰的1922年。尽管它是一个基督教的组织,青年会的成员却不仅仅限于新教徒,而且其大部分的成员也不是基督徒。中国本土的基督教青年会可以比得上中国城市的其他志愿组织。因为每一个都是由选举出来的全是由中国人组成的董事会来管理,并且每一个都成立了自己的基金,并进行资金运作和本地活动。在福州,1922年前,基督教青年会是在成员的社会代表性和提供的物质设施两方面都非常好的唯一一个组织。它在当地社会中受到社会高层的支持。福州青年会的华语期刊上的显著问题显示它的成员不仅包括新教机构的人,如教会同工、教会医院的医生、教会学校的毕业生,也包括没有教会背景的杰出市民,包括学者、教育家、政治家、革命分子、官员、银行家和实业家。文章探究了基督教青年会在福州社会的知名度,把它的成长置于民国初年公共生活新形式和公共责任的新概念的发展这个语境之下④http://www.asian-studies.org/absts/1997abst/china/c7.htm。2012年,年会举办一次题为“超越国界的历史:在华基督教青年会”的专题小组会。该小组会共有5篇论文,耶鲁大学的徐晓红(Xiaohong Xu)的《道德管理的制度转型:中国革命时代的基督教青年会与国家建构》一文通过基督教青年会从一个外国传教士建立的独立的民间团体变成共产主义中国下的一个附属组织这个视角来考察中国革命政权的建立。作者认为,基督教青年会最初是美国社会福音派建立的一个福音项目,它是中国最大的民间组织,积极地创立和从事社会事业。这些事业在1927-1935年逐渐被民族国家所吸收。随着1930年代早期民族危机的逐渐加深,基督教青年会中的左翼也开始与共产主义联合。这在1949年基督教青年会和基督教女青年会加入共产主义青年团和1950年发动的三自运动中达到顶峰。杭州师范大学的周东华的《基督教青年会与在法国的中国劳工中的扫盲运动》一文探讨了晏阳初和其他青年会同工在一战期间在法国的中国劳工中开展的扫盲运动。作者认为,晏阳初的《劳工周刊》不仅激发了劳工学习汉字的兴趣,也教导他们如何做一个爱国的中国人,如何理解现代世界。许多劳工认为自己通过晏阳初的扫盲运动获得了重生。中国社科院的赵晓阳的《革命的基督教:抗日战争中的上海基督教(女)青年会和共产党》探讨基督教青年会怎样和共产党合作。1937年随着日本入侵中国,越来越多的中国国土沦陷。上海的基督教男女青年会的男女青年们开始献身于救国运动。中国共产党开始关注基督教的青年学生,目标是影响他们。1938年8月一个共产主义小组在上海的基督教青年会秘密成立。随后的12月,一个教会大学的学生运动委员会被江苏省共产党组织起来。在其指导下,基督教青年会的男女青年通过激发爱国情怀的歌曲和演讲、帮助难民、书写文章等参加许多抗日运动,呼吁海内外的华人起来支持抗日战争。许多基督徒学生开始认识到共产主义的功能与意义并加入中国共产党,同时成为共产党和基督徒,因此发现了他们政治信仰和宗教信仰的共同基础。加州大学洛杉矶分校的苏晨(Su Chen)的《来会理和他的同工:基督教青年会在中国的本土化,1895-1925》一文聚集于外国干事群体,追寻他们的社会和教育背景,他们服务的城市和他们对现代中国发展的影响。明尼苏达州大学的毕瑞安(Ryan Bean)的《关注历史:高茨家族基督教青年会档案》一文则介绍了该校所藏的青年会档案。1980年前,青年会的档案不能被有效地利用,自从他们被重新安置在明尼苏达州大学后才得到充分的利用。作者认为,对青年会在中国活动的研究揭示了青年会将福音广传到世界的计划中中国所处的地位的意义。正如中国是青年会国际扩张的关键,基督教青年会也在现代中国的发展中起到重要作用①http://www.asian-studies.org/absts/2012abst/abstract.asp?Session_ID=1213 & year=2012 & PanelArea_ID=1 & area =China+and+Inner+Asia & Meeting_ID=21。

四、当代化:1949年后的中国基督教

1949年之后基督教在中国大陆的跌宕起伏,也引起西方学界的兴趣和重视。1996-2012期间的亚洲年会中,涉及这一领域的专题小组会有2个,相关小组会有4个,相关论文有16篇。

(一)基督教与政府

2010年,台湾政治大学的郭承天(Cheng-tian Kuo)在《中国政教关系的制度选择》一文中提出了华人社会的三种国家——教会模型。台湾模式提供了长期的自由民主环境,以保障充分的宗教自由和恰当的检查来平衡国家与教会的关系。新加坡模式提供了长期的集权主义模式以使教会在严格的控制之下并且远离政治参与。香港模式提供了长期的自由但不民主的环境,在此环境下教会基本保持了充分的宗教自由而且能够发表其政治关切。作者认为,通过彼此适应,大陆的国家与教会的关系已经从新加坡模式发展到香港模式,但不会发展到台湾模式。在同一个小组会中,杜伦大学的劳伦斯·里尔登(Lawrence C.Reardon)的《“一些学习,一些适应”:中梵关系与中国天主教徒的命运》一文认为,梵蒂冈和北京不断寻求缓和其在大陆天主教徒问题上的矛盾。中国重复了其关于梵蒂冈与台湾断交和不干涉内政的要求。但中国改革30年以来,国内经济已经与世界经济融为一体,外国个人和机构也不断涉入中国事务。为了理解这个悖论,文章分析了两个领域的政策:经济政策和宗教政策。在经济发展中,中国掌权人物经历了八十年代复杂学习的过程,这个过程包含在长期国家目标(安全、富强、强有力的政党领导)的基本变化。在宗教政策上,管理系统在90年代开始了复杂的学习。然而在一些冲突事件之后,先前主动的适应政策发生某种程度的变化②http://www.asian-studies.org/absts/2010abst/abstract.asp?panel=179 & year=2010 & code=1 & area=China+and+Inner+Asia。

2010年的年会还有一次“毛时代中国的基督教激进主义和反抗策略”的专题小组会。马里兰罗耀拉大学的魏忠克(Carsten T.Vala)的《积累宗教资本:1950年代王明道反抗的教训》一文利用档案和二手文献描述了王明道是如何反抗三自运动的。作者引入了宗教资本的概念,描述了王明道是如何从新教徒中获得支持的,并指出这种宗教动员极易导致高度危险的激进主义。李榭熙的《拉拢教会:毛时代的安息日复临会》一文探讨的是安息日复临会对待三自运动的不同反应。上海的安息日复临会是第一个加入三自也是第一个被谴责的新教教会。作者认为,当政府发起三自爱国运动以干预安息日复临会的事务时,三自运动领导者和支持政府的教会领袖在教会国家关系中扮演二重角色:中共政策的执行者和反对反宗教政策的教会领袖。他们居于安息日复临教会和共产主义之间以使教会与国家的革命日程更加接近。但大多数的安息日复临论者反对政府的调节尝试,并且组织了一个相互支持的宗教团体网络①“Co-optation and Its Discontents:Seventh-day Adventism in 1950s China,”Frontiers of History in China 7,no.4(2012):582-607.。圣塔克拉拉大学的保罗·马里安尼(Paul Mariani)的《“敌人太狡猾”:上海天主教的反抗》一文探讨的是天主教与中共的冲突,在其他团体失败的情况下,天主教团体仍坚持了六年,原因何在?作者根据天主教的资料和最近解密的中共内部秘密文件得出结论:天主教采取了先前中国地下党的策略。比如上海的龚主教曾动员他的支持者立下血誓②http://www.asian-studies.org/absts/2010abst/abstract.asp?panel=255 & year=2010 & code=1 & area=China+and+Inner+Asia。

家庭教会的存在是当今中国基督教面临的一个问题。中国政府对家庭教会的反应如何呢?加州大学长滩分校的特蕾莎·莱特(Teresa Wright)的《中国政府对家庭教会反应的变化》根据十几次与家庭教会成员的访谈记录和特蕾莎·齐摩尔曼·刘(Teresa J.Zimmerman-Liu)的个人经历以及家庭教会提供的文件总结了中国政府和家庭教会关系变化的5个主要原因。中国政府和宗教的关系不再是简单的“控制—反抗”模式,近来政府鼓励支持宗教社会福利服务。这方面一个表现就是宗教慈善。普维斯顿学院的苏珊·麦卡锡(Susan K.McCarthy)的《退出、声音、再利用:宗教反抗、忠诚与中国宗教组织》一文分析了三个分别与天主教、佛教、伊斯兰教信仰有关联的非盈利慈善机构。作者认为,中国宗教组织通过慈善事业“再利用”国家批准的机构和形式使得信仰者突破宗教限制。中国宗教组织的活动在事实上是忠于政府的③http://www.asian-studies.org/absts/2011abst/abstract.asp?Session_ID=372 & year=2011 & Category_ID=2 & area=China+and+Inner+Asia & Meeting_ID=20。

(二)基督教与社会

2004的年会举办了一次“当今中国基督教团体的田野调查:洞察与含义”的专题小组会。美国圣母大学的王晓庆(Xiao-qing Wang)的《中国北方农村的天主教和文化》一文根据文化-宗教相互影响理论和田野调查资料研究了一个北方农村的天主教与当地文化的适应过程。作者认为,在这个村庄的天主教传承过程中地方文化是一个重要的因素。地方生命周期仪式、流传几个世纪的风水和地方神灵庇佑的传说以及特定的文化符号已成为这个天主教村庄有效传承的方法。这个发现不但符合文化-宗教相互影响理论,并且说明了地方文化可以是西方宗教的承载者,能够有效地将西方宗教转化为中国宗教。魏忠克④此时作者单位是加州大学伯克利分校。的《“羊多牧人少”:中国新教教会的组织问题》一文研究的是三自教会和家庭教会的组织问题。过去20年,中国基督徒人数增加了很多,但是三自教会的牧养能力却增长缓慢,中国教会出现了“羊多牧人少”的局面。本文分析了三自教会领导者的招聘、训练和任命,并与家庭教会的不严格但在许多方面更加轻松和高效地训练领导者的模式做比较。普杜大学的杨凤岗的《新教伦理与当今中国的市场道德:从沿海到内陆城市》一文探究的是中国市场转型和社会转型中的基督教伦理。杨和他的团队在2000年到2003年间对中国的8个城市进行了田野调查。4个是从东南到东北的海滨城市,另外4个是内陆省份的城市,其中一个在东南,另一个在西北。他们对教会进行观察并且采访了许多新教基督徒,询问他们作为个人以及作为宗教社团成员生活的许多方面,尤其是他们的商业或者工作活动和态度。基于这些数据的分析,作者回答了“中国新教伦理有助于市场经济的发展么?”这个问题。该文最大的贡献是这些调查数据,作者也希望这些数据支撑更为广泛的研究。哈佛大学的坎迪·卡恩(Candi K.Cann)的《中国和拉丁美洲新教中的身份与信仰:世界基督教中的比较视角》一文以对拉美教会的熟悉和“世界基督教”的视角审视中国基督教,以此把中国基督教推向一个更加广阔的视角。作者通过对中国和拉美的田野调查研究了两地宗教身份和实践模式的相同和不同之处。作者指出地方身份认同和当地化的理解不仅构成了基督教的趋势,还可能构成了基督教的未来。也许当今中国新教的模式即是基督教的未来①http://www.asian-studies.org/absts/2004abst/China/sessions.htm#173。

2001的年会举行题为“现代台湾的宗教组织和慈善活动”的相关小组会。其中涉及基督教的有两篇。纽约大学的张格物(Murray A.Rubinstein)的《福音还是慈善?1945-2000年间台湾新教徒的发展的“诅咒困境”》一文探讨了新教传教士面临的两难困境。这个困境是传教士的任务是简单地使人皈依基督教,还是既拯救灵魂也拯救身体,即使被帮助者不接受基督教?作者认为,这个困境为新教在台湾的发展提供了一种强有力的中心思想,并且强调了慈善活动的各种各样的类型,这种慈善活动促进了教会增长,即便他们只是福音活动的辅助。台湾政治大学的戴爱莲(Elise DeVido)的《台湾天主教会与社会工作》一文论述的是天主教和台湾的慈善,与新教和佛教相比,天主教的慈善事业显得“润物细无声”,但天主教会在传统慈善事业、医疗和现代社工领域有强烈的结构和态度影响。正言法师曾说,慈济基金会是直接受天主教教会慈善事业传统启发建立的。天主教教会在9月21日地震救灾中的指导原则“关注于政府和慈济没有做的救济计划,或者他们没有强调的救济计划”,也适用于天主教社会工作在今日台湾的角色和方向,也是该论文的聚焦点②http://www.asian-studies.org/absts/2001abst/China/c-toc.htm#58。

2011的年会举办题为“从‘小我’到‘大我’:宗教和中国社会”的相关小组会,该小组会有3篇文章与基督教有关。波士顿大学的魏乐博(Robert P.Weller)的《虚弱社会联系的优势:中国的社会资本和慈善事业》一文基于对陆康镇(Lukang)的实地考察和历史研究,考察了三个主要的慈善组织形式。一个是民间庙宇,一个是基督教团体,一个是佛教,本文比较了这三个组织的社会资本。香港中文大学的吴科萍的《神圣的国家,世俗的宗教:中国的宗教慈善组织》一文基于江苏的实地考察探讨了跨宗派的三种类型的宗教组织。第一种类型是政府批准的宗教慈善团体,它们有广阔的社会空间,社会联系却比较脆弱;第二种类型是基于宗教组织的团体,它们仅有少量的政府支持,但可以通过宗教仪式而培育强大的团体;第三种类型是跨地区的组织,它们为获得政府的批准不得不减少宗教色彩。作者发现,国家和社会组织彼此为对方留出空间,中国的宗教团体独特的策略使它们成功地发展到促进社会福利阶段,这不是全球化的结果,而是政府与宗教团体互动的结果。普杜大学的童贵卿(Kooi Chin Joy Tong)的《作为传教团体的商业:在中国的海外华人的基督徒企业家》一文以“回巢”的华裔基督徒企业家为例研究了宗教如何同商业一起发展以及宗教如何产生可以孕育出商业网络和社会责任感的社会联系。作者具体探讨了以下四个问题:宗教对于移民在新地方经商的积极影响和消极影响;宗教如何帮助他们建立和维持跨国商业网络;他们是否在商人中产生了高度社会责任感以及他们对地方宗教的帮助。作者认为,由于各种原因,西方传教团体对中国基督教的复兴影响有限,这使得这些外籍华人对中国基督教发展发挥了重要的作用③http://www.asian-studies.org/absts/2011abst/abstract.asp?Session_ID=582 & year=2011 & Category_ID=2 & area= China+and+Inner+Asia & Meeting_ID=20。与童贵卿的研究对象相反,牛津大学的丹尼尔·尼里(Pál Daniel Nyíri)的《中国新移民跨国皈依基督教》一文研究的是移民到欧洲的中国大陆人是怎样皈依基督教并产生怎样的影响的。作者发现,许多总部在美国的传教机构对欧洲新出现的中国人反应敏感,往往迅速使他们皈依并帮助其建立教堂,这种皈依不但影响了新移民的社会和生意网络,也重建着他们的身份认同模式④http://www.asian-studies.org/absts/2002abst/China/sessions.htm#77。

五、结语

北美亚洲学会是一个全球性的组织,就中国基督教史研究领域而言,除了北美学者,欧洲、日本、中国大陆、中国港台地区的学者都有参与。可以说,它在一定程度上反映了全球对中国基督教史的研究水平。纵观学会关于中国基督教史的研究,笔者认为其研究具有以下特点:

第一,研究视野开阔,研究视角多元。这一点首先表现为他们不是单纯地研究中国基督教史,而是把中国置于亚洲和世界语境之下,从全球基督教的视角来研究中国基督教史,并将中国与世界其他地区进行比较。例如刘禾对丁韪良的研究、坎迪·卡恩对中国基督教和拉丁美洲基督教的比较研究。其次,他们不仅仅研究中国大陆,而是研究整个华人世界。不但新加坡、中国之台湾、香港地区都有所涉及,海外华人和大陆移民也在其研究范畴。第三,他们不止研究天主教和新教,而且将基督教与其他宗教进行比较,这一点在研究宗教和慈善这一问题上比较突出。

第二,在研究方法上,文献梳理、田野调查和理论分析相结合。史料是历史学的基础,新史料的发现往往促进史学的发展。2012年的第81次小组会“猎取奇珍:关于近代中国史上的中国天主教的新史料和新知识”就是新史料的发现促进基督教研究的范例。年会所提交的论文大部分都是依据档案等原始文献,例如狄德曼使用德文原始资料,苏德毕力格使用蒙文原始资料等。除了档案之外,许多论文还使用了视觉资料,比如图片、照片、影像资料等。年会的许多论文运用田野调查的方式获得了口述资料。比如,李榭熙在潮州地区,梅欧金在福安地区,杨凤岗和他的团队在中国的8个城市都进行了田野调查。运用社会学、人类学等其他学科的理论对史料进行分析是西方学界流行的作法,年会的论文中用到了文化帝国主义理论、跨文化理论、场域理论、文化—宗教相互影响理论等多种理论。

第三,在研究内容上,涵盖各个方面。跨学科是其主要的特征。年会对中国基督教史的研究不仅有历史学、社会学和宗教学的研究,还有语言学、文化学等多个学科。研究内容上天主教和新教都很重视,但是没有东正教的研究。这也显示了地域特色,一般来说,美国主要研究新教,欧洲多研究天主教,这与他们的历史传统是紧密相关的。因此,缺乏俄罗斯学者就使得年会的东正教研究付之阙如了。传教士的研究仍然占很大的比重,但是在新文化史的影响之下,身份研究、阅读史、观念史的研究受到重视。对传教士的评价也更加细致微观,显示出处境化的特征。中国信徒和本土教派的研究也有所涉及,但是比重不是很大。既与西方有关又有中国特色的基督教组织(比如基督教青年会)受到很大的重视。

大陆的中国基督教史研究虽然在20世纪30-40年代有过一个兴旺的阶段,但是1949年之后有一个很长时间的断层。直到80年代,大陆重启了中国基督教史的研究。章开沅曾经认为,美国学者给中国的启发有两点:一个是加强区域史的研究,另一个是用社会科学的方法研究历史①章开沅:《代序》,载陈建明,刘家峰主编:《中国基督教区域史研究》,成都:巴蜀书社,2007年版,第1、3页。。年会的研究也给中国大陆的研究带来很多启发。或许最重要的一个启发就是开拓研究视域。总体而言,大陆的研究范围还仅仅局限于大陆,就中国论中国。中国中心观的取向使西方学界的反思,对于中国学界来说,可能从来不缺乏中国中心观。那么中国学界该如何回应中国中心观呢?李天纲认为,“既然西方学者提倡‘中国中心主义’,投桃报李,呼应对话,中国学者自然也应该应之以一种‘普世主义’,而不是抬出任何形态的‘民族主义’,更不应该将‘冷战’时期形成的‘意识形态’激活,重新制造对抗。”②李天纲:《中文文献与中国基督宗教史研究》,张先清主编:《史料与视界——中文文献与中国基督教史研究》,上海:上海人民出版社,2007年版,第23页。这个“普世主义”就是一种全球视域。中国中心观是西方对自己的反思,全球视域也应该是中国学界的反思。而研究视域的开拓离不开新史料的发现,新史料的发现自然离不开语言功底。所以说,西方学者的语言训练也是给大陆学界的另一个启发。