新时期福建省农产品供给能力评价与分析

李光考,林克显

(福建农林大学经济学院,福建 福州 350002)

2012年中共中央、国务院出台了《关于加快推进农业科技创新 持续增强农产品供给保障能力的若干意见》,以农业科技创新为核心,以保障农产品供给为目标,提出了6个方面23项具体措施[1]。面对国际经济形势复杂多变、农业气候变化影响加深、我国耕地和水资源短缺矛盾突出及农业发展风险上升等国内外农业发展环境的不利影响,稳定农业生产发展,保障农产品有效供给,对推动我国经济社会平稳较快发展至关重要。

福建省位于我国东南沿海,境内多山,丘陵起伏,素有“八山一水一分田”之称,拥有较高的森林覆盖率,且海岸曲折绵亘,长达3324km,海域面积12.51万km2。丰富的山海资源、繁多的生物种类,有利于福建省农业的多种经营,为农业的全面发展提供了广阔的前景。但由于耕地少,后备耕地资源有限,使得农业生产的发展受到一定限制。对农产品供给能力进行评价分析,有助于深入了解福建省农产品供给能力的水平和地市间的发展差距及优劣势,为福建省贯彻中央惠农强农政策,制定提高农产品综合生产能力、保障农产品有效供给的政策提供参考和借鉴。

1 农产品供给能力评价的研究现状

近年来,学者们关于农产品供给问题的研究成果比较丰富。从已有的研究成果来看,学者们研究的重点大多集中在提高农业产出水平,保障农产品有效供给方面,而对农产品供给能力进行评价的研究较少。尽管如此,评价农产品供给能力重心的农产品产出能力仍然是学者们的研究重点,所构建的指标体系多从农产品的生产能力出发,如杨丽萍等[2]采用因子分析法和地理信息系统(GIS)技术,在构建包含5个资源禀赋指标和1个农产品供给规模与结构指标的农产品区域供给能力评价指标体系基础上,把山东省140个县(市、区)的农产品供给能力分为3级;罗凤来[3]在对福建农业功能进行评价时,构建了含4个资源禀赋条件指标和5个农业生产状况指标的农产品供给功能指标体系。

本研究认为,农产品生产能力的高低决定着农产品的供给水平,而农产品流通能力的高低制约着农产品供给能否顺利实现,所构建的农产品供给能力评价指标体系至少应当包含农产品生产能力和农产品流通能力两项指标。

2 农产品供给能力评价的过程

2.1 构建评价指标体系

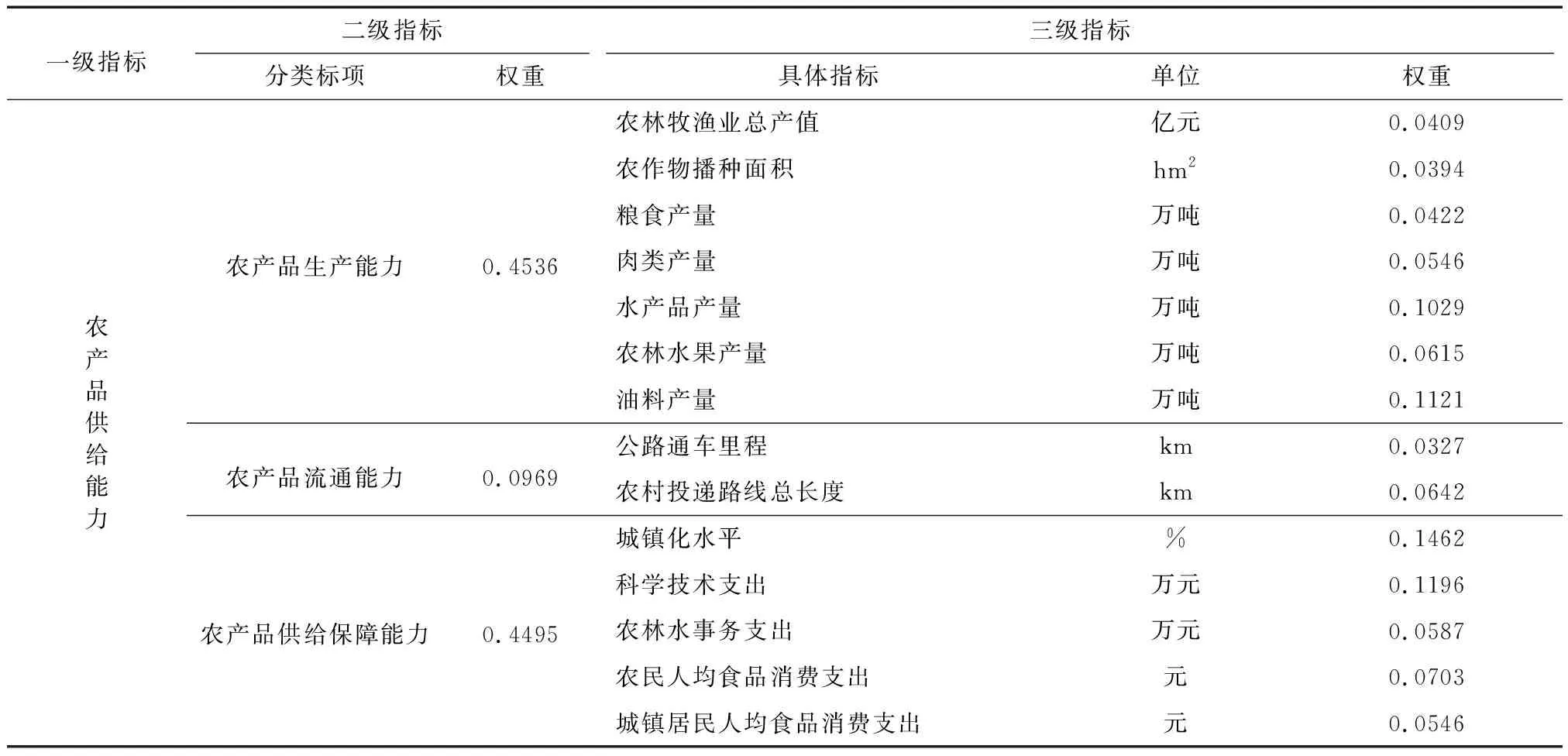

以前人的研究为基础,根据全面性原则、可比性原则和可靠性原则,在深入理解农产品供给能力的内涵及其影响因素的基础上,本研究从农产品生产能力、农产品流通能力和农产品供给保障能力3个方面构建了包含3个二级指标、14个三级指标的农产品供给能力评价指标体系,详见表1。

表1 农产品供给能力评价指标体系及指标权重

2.2 确定指标的权重

本研究采用熵值法(Entropy method)来确定各评价指标的权重,具体步骤如下[4]:

(1)建立原始指标数据矩阵:设有m个区域,n个评价指标,形成原始指标数据矩阵,则Xij表示第i区域第j项评价指标的指标值。本文的测度研究中,m代表9个地市,n代表选取的14个具体指标,即m=9,n=14。

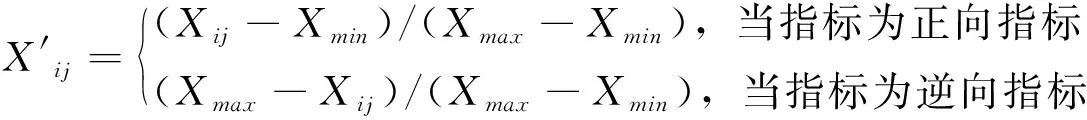

(2)数据标准化处理:农产品供给能力评价指标体系的各个评价指标之间,由于各指标的量纲、数量级均有差异,所以为了消除因量纲不同对评价结果的影响,需要对各指标进行标准化。公式如下:

(3)计算第i区域第j项指标值的比重Yij(0≤Yij≤1),公式如下:

(4)计算第j项指标的信息熵:

式中,k>0,k=1/lnm)。

(5)计算指标Xij的差异性系数:

dj=1-ej

某项指标的信息效用值取决于该指标的信息熵ej与1之间的差值,它的值直接影响权重的大小,信息效用值越大,对评价的重要性就越大,权重也就越大。

(6)计算指标权重(结果见表1):

2.3 计算综合评价的得分

采用加权求和计算各个市域农产品供给能力评价的得分,公式如下:

式中,F为农产品供给能力综合评价得分,得分越高,说明农产品供给能力越强;Yij为标准化的指标数值;Wj为j项指标的权重值。

3 农产品供给能力的评价结果与分析

3.1 评价结果

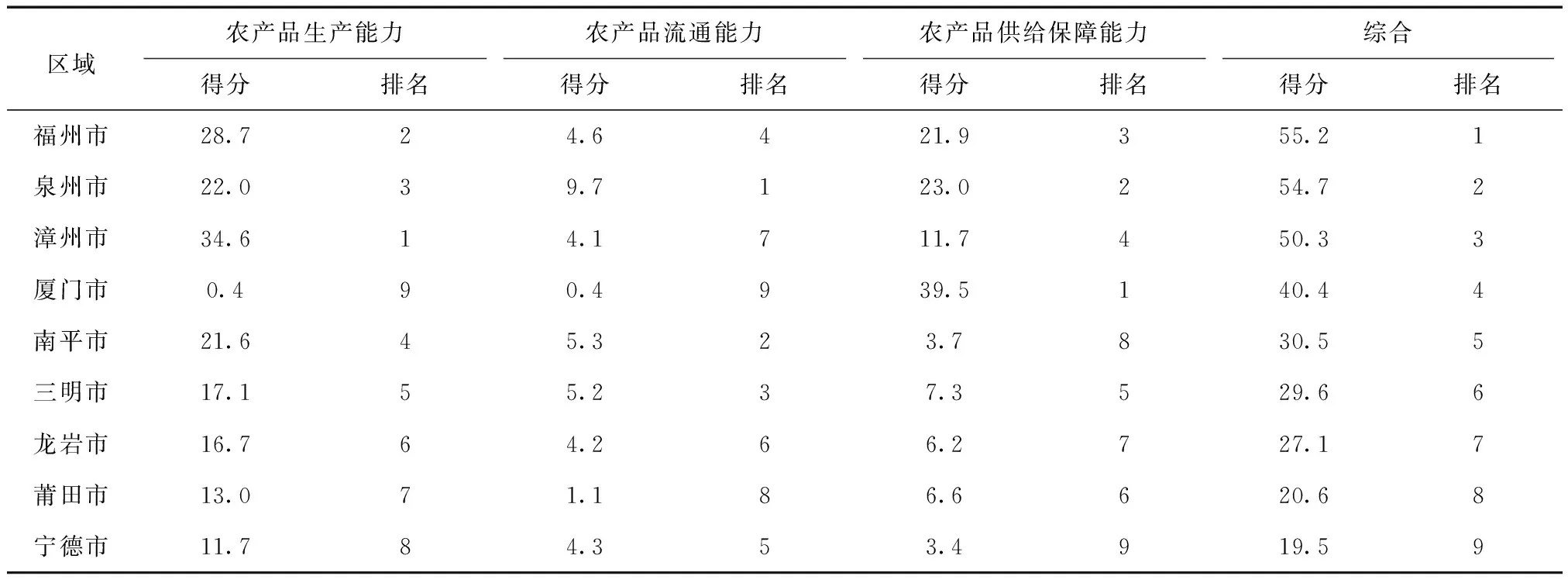

考虑到指标数据的科学性及可获得性,本研究中的指标数据来自2012年、2013年的《福建统计年鉴》和2011年、2012年福建省9个地市的《国民经济和社会发展统计公报》有关数据,计算数据取2011年、2012年两个年份数据的平均值,按照以上熵值法的计算过程,经过计算,得到如下福建省9个地市的农产品供给能力综合评价结果和排名,详见表2。

表2 福建省市域农产品供给能力综合评价结果和排名

3.2 结果分析

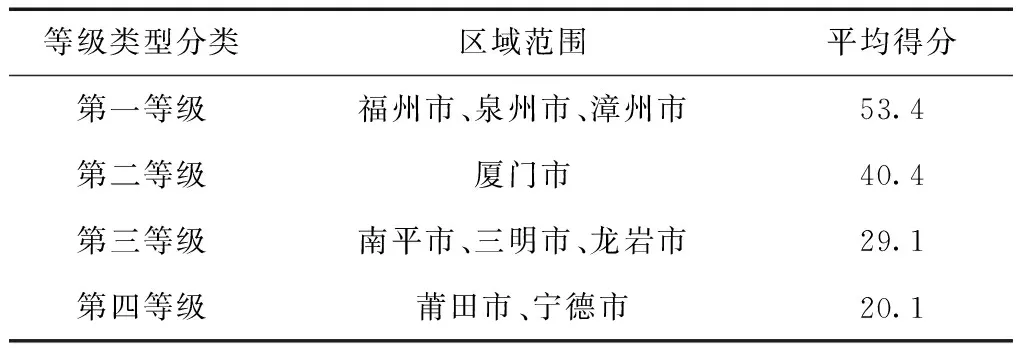

3.2.1 农产品供给能力评价结果等级分类 根据综合评价得分结果,本研究将福建省9个地市的农产品供给能力分为4个等级,其中,第一等级城市得分最高,即农产品供给能力最佳,包括福州市、泉州市和漳州市,平均得分达53.4分;第二等级城市得分次之,与第一等级和第三等级的城市得分相差约10分,为40.4分,仅含厦门市;第三等级城市得分处于中等水平,包括南平市、三明市和龙岩市,平均得分为29.1分;第四等级城市得分较低,即农产品供给能力为福建省最低的地市,包括莆田市和宁德市,平均得分仅为20.1分,与第一等级城市评价得分相差33.3分(表3)。而从福建省9个地市的地理位置分布来看,沿海地区包括第一等级、第二等级和第四等级的城市,可见,沿海地市间农产品供给能力差异较大,较不平衡;内陆地区则只含第三等级的3个城市,且综合评价得分相近。可见,由于内陆地区地理环境和经济基础相似,农产品供给能力也相当。

3.2.2 综合分析第一等级城市农产品供给能力 福州市:2013年农林牧渔业总产值684.79亿元。农业生产结构持续优化,高优农产品生产规模进一步扩大,全年粮食产量55.53万吨;蔬菜瓜果产量323.67万吨;肉蛋奶产量41.59万吨;水产品产量207.7万吨。现代农业发展加快,共有国家级农业标准化示范区13个、省级农业标准化示范区17个、市级农业标准化示范区24个;年末共有市级农业产业化龙头企业231家,全年销售额573亿元。科技兴农不断强化,全年认定22家现代农业技术创新基地,年末共有57家现代农业技术创新基地;全年共有12个农业项目获国家、省星火科技项目立项。可见,福州市农业生产基础较好,农产品生产能力较强,农产品生产能力评价得分在9个地市中排名第2;农产品供给能力也最佳,综合得分排名第1。

表3 福建省农产品供给能力评价结果等级类型分类、区域范围及平均得分

泉州市:2013年农林牧渔业完成总产值300.83亿元;粮食产量75.28万吨;肉蛋奶总产量28.08万吨;水产品总产量103.21万吨。全市拥有国家级、省级农业产业化龙头企业7家;省级农牧业龙头企业16家;无公害农产品348个、绿色食品96个、有机食品11个;福建名牌农产品68个、中国名牌农产品2个。可见,泉州市农产品生产能力也较强,其评价得分排名第3;农产品流通能力最佳,评价得分排名第1;且农产品供给保障能力排名第2。综上所述,泉州市农产品供给能力仅次于福州市,其综合评价得分为54.7分,排名第2。

漳州市:漳州市是中国东南沿海重要的现代农业、花卉生产基地,素有“花果之城”、“鱼米之乡”之称。2013年粮食产量69.27万吨;蔬菜产量265.10万吨;园林水果产量288.56万吨;肉类总产量28.43万吨。漳州市的农产品生产能力最强,为福建省重要的农产品生产基地,在评价得分排名中位居第1,但其交通相对较落后,评价得分排名第7,需要加强农产品流通基础设施的建设,以进一步发挥其农产品供给的优势。

3.2.3 综合分析第二等级城市农产品供给能力 厦门市:2013年农林牧渔业总产值42.38亿元;粮食总产量3.88万吨;蔬菜总产量57.94万吨;水果总产量仅1.10万吨;肉类总产量5.40万吨;水产品产量3.15万吨;但全市33家农业龙头企业实现总产值达342.47亿元。可见,厦门市作为经济特区之一,经济基础以二、三产业为主。由于厦门市陆地面积小,仅为1699.39km2,耕地资源稀缺,故其农业基础较薄弱,农产品生产能力为福建省9地市中最低,但因其有雄厚的经济支撑,使其农产品供给保障能力很强,农产品供给保障能力评价得分排名第1。

3.2.4 综合分析第三等级城市农产品供给能力 第三等级城市包括南平市、三明市和龙岩市,均处于福建省西北内陆地区,经济基础较差。由于农业生产环境相似,故三个市的农产品生产能力相当,评价得分排名分别为第4、第5、第6,如2013年农林牧渔业完成总产值各为423.39亿元、369.44亿元、290.63亿元。尽管如此,三者的农产品流通能力和农产品供给保障能力有所差距,如南平市和三明市的农产品流通能力相当,评价得分排名分别为第2和第3,而龙岩市的农产品流通能力较差,评价得分排名第6;三明市的农产品供给保障能力好于南平市和龙岩市,评价得分排名第5,而南平市和龙岩市的农产品供给保障能力评价得分排名分别为第8、第7。

3.2.5 综合分析第四等级城市农产品供给能力 莆田市和宁德市均处于沿海地区,不过其农产品生产能力、农产品流通能力、农产品供给保障能力均较差,综合评价得分排名分别为第8、第9,为福建省农产品供给能力最弱的2个地市。但其农业产业化仍加快发展,如莆田市2013年新增19家市级以上农业产业化龙头企业,总数达157家,发展设施农业400 hm2;宁德市2013年拥有省级以上农业产业化龙头企业57家,市级254家。

4 结论与建议

4.1 结论

本文在应用熵值法确定3个二级指标和14个三级指标的指标权重基础上,对福建省9地市的农产品供给能力进行了评价。在二级指标中,农产品生产能力的权重最大,它是决定农产品供给的前提和基础,只有农产品生产能力有较大的提高,农产品的有效供给才有保证。同时,本研究得出了福建省9地市农产品供给能力评价的二级指标得分和排名、综合评价结果和排名,并将综合评价结果分为4个等级。从评价结果看,福州市的农产品供给能力最高,宁德市的农产品供给能力最低,且两者之间差距较大;福建省内陆地市间农产品供给能力相近,综合水平都较低;沿海地市间农产品供给能力高低差异明显、发展较不均衡。

4.2 对策建议

4.2.1 优势互补,促进区域间农产品有效供给 福建省农产品供给能力区域差距较大,除了沿海的莆田市和宁德市外,呈现出沿海与内陆的等级带状分布,沿海地市的农产品供给能力、农产品供给保障能力、农产品生产能力均大于内陆地市。但沿海城市,如福州、厦门等土地资源有限,劳动力成本高,而内陆城市则土地资源相对比较丰富、农业生产环境较好、劳动力成本也较低。为保障福建省农产品供给能力适应城镇化的发展需求和人们对绿色食品的需求,应加强区域间的农产品供给合作,发挥沿海城市的资金、技术等优势,利用内陆城市优良的农业生产环境,在适宜地区构建农产品生产基地,提高农产品整体生产能力,增加农产品的有效产出,充实“米袋子”和“菜篮子”,实现区域间农产品有效供给,以保障福建省粮食安全。

4.2.2 加大农业投入,改善农业基础设施条件 农业生产的资金保障是农业可持续发展的基础。首先,要加大农业生产投入力度,保障农业生产的资金需求,调整农业产业结构,提高农业生产补贴水平,调动农民从事农业生产的积极性。其次,要加大城乡交通基础设施建设,加快公路、铁路等交通网建设,使“村村通公路、县县有高速、大多数县通铁路”,构建起“城市间、城乡”便捷通畅的现代交通运输体系,打通农产品在闽运输、销售、中转的便捷渠道。最后,要加大现代农产品物流基础设施建设的投入,建立完善的农产品收储、冷藏、加工、销售体系,构建高效安全的生鲜果蔬农产品物流网络,使每个市都有一个大型的农产品集散中心,每个县都有一个农产品收储仓库,并有专业的农产品物流从业队伍,使新鲜农产品能够从田间及时进入消费者的餐桌,减少农产品的中间流通成本,促使农民增收、农产品价格市场稳定、消费者权益得到保障。

4.2.3 加强农业科技创新,保障农产品有效供给 首先,要加大农业科技投入力度,健全农业科技创新奖惩制度,在提高农业科技人员科研水平的基础上,完善农业科技成果转化机制,使科研人员能够自由转让科技成果,并从中获得更多收益,促进农业科技成果与农业生产相对接。其次,要完善农业推广体系,构建自上而下的完整的“试验、示范、培训、推广”科技推广组织,特别要重视和加强县级农业推广组织的建设,使农业科技成果能够顺利地推向农民、种粮大户。同时,可结合现代农业信息技术,充分利用手机等移动互联网平台,为农民提供简明直观、高效快捷的农业科技信息。最后,要建立完善的农业科技服务体系,加强农业推广人员的业务能力培训,鼓励农业推广人员下到基层、生产一线了解农民生产情况,及时解决农业生产问题,实时反馈农业生产过程发生的难题、新问题,使科研人员能够通过农业推广人员与农业生产紧密相连,使自己的科研成果从生产中来、为生产服务,在生产中提高农业科技成果的应用价值,减少农民因采用该科技成果而承受的风险。

参考文献:

[1] 中共中央,国务院. 关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见[J]. 中国乡镇企业,2012(2):5-9.

[2] 杨丽萍,郭洪海,姚慧敏,等. 基于GIS的山东省农产品区域供给能力评价[J]. 安徽农业科学,2009(20):9706-9708.

[3] 罗凤来. 福建现代农业主体功能区划研究[J]. 中国农业资源与区划,2009(2):71-75.

[4] 张平平,李红卫. 基于熵值法的中部六省旅游竞争力测评研究[J]. 中北大学学报:社会科学版,2011,27(2):52-55.