新型农村金融机构的市场定位研究

——以福建省为例

陈佳丽

(福建农林大学,福建 福州 350002)

目前,新型农村金融机构正处在发展初期,设立的时间较短、规模和知名度也不能和商业银行相较,全国各地都在根据自身的经济环境进行探索,各地新型农村金融机构的经营成效也有好有坏。数目如此众多的新型农村金融机构是否都达到了服务“三农”这一目标?自身实力不足的新型农村金融机构如何在农村市场找到自己的立足之地?通过分析新型农村金融机构的发展现状,会发现偏离服务“三农”的初衷、有“弃农”倾向,已成为新型农村金融机构存在的普遍问题。其主要原因是新型农村金融机构双重目标冲突和政策扶持不足。

1 福建省新型农村金融机构的发展现状

2014年“中央一号文件”,提出加快发展村镇银行,提高覆盖率,对符合政策条件的可以调整主发行的持股比例。并要求完善贷款公司的管理制度,扩展其筹资来源,加快对接征信系统的脚步,进一步发挥贷款公司支持小微企业的作用。

作为全国第二批试点省份之一,2008年7月我省第一家村镇银行——建瓯石狮村镇银行正式营业。2012年《关于金融服务实体经济发展十一条措施的通知》要求“十二五”期间各县(市)最少设立1家村镇银行,并鼓励符合条件的县(市、区)开办小额贷款公司。2013年《关于加快村镇银行组建和发展的指导意见》规定了一系列扶持政策,如:对新设村镇银行,按注册资本金的1%~3%给予补贴;对满足监管指标的村镇银行,按其上年贷款平均余额的2%给予补贴[1]。从福建银监局的数据来看,福建省村镇银行具备较好的经营能力。2013年全省村镇银行净利润0.7亿元,同比增长4.28%,不良贷款余额1164.08万元,不良贷款率远低于我省商业银行。

2 福建省新型农村金融机构的市场定位

2.1 客户主体定位

政府为新型农村金融机构设定的市场定位是服务“三农”。但是,通过实际调查发现,福建省三类新型农村金融机构中无论是占比较高的村镇银行,还是贷款公司、农村资金互助社,其服务对象都集中于中小企业,已偏离了设立的初衷,服务“三农”的力度大打折扣。从数据看,至2013年末,在放款投向上,82.4%的信贷资金投向了农户和中小企业。其中,农户累计贷款286.5亿元,占比43.5%,中小企业累计贷款372亿元,占比56.5%。对农户的放款占比虽近一半,但新型农村金融机构为了顾及效益性把有限的资金投向了贷款金额较大、回收资金周期短、风险较低的中小企业、专业养殖农户以及中等收入农户[2]。加之银监会为村镇银行向单一借款人和集团企业客户放款额度松绑,村镇银行市场定位愈加偏离“支农”轨道。表明一些新型金融机构并没有定位于服务“三农”,而是与农村信用社争夺优质客户,并忽视真正需要金融支持的农村弱势群体。

2.2 地区分布定位

福建村镇银行在地区分布上“名为村镇,实在县市”,并未做到植根农村,解决农村金融网点覆盖率低这一问题。如,福建永安汇丰村镇银行坐落于三明永安市,永安市GDP在三明地区长年位列第一;中国农业银行选择在厦门市最大的行政区——同安区设立村镇银行,其位居厦漳泉的中心,也是著名的侨乡与台胞祖籍地。但从另一方面来看,将新型农村金融机构开设在经济较发达的地区,是动员大银行、民营企业、地方政府积极性的必然选择。且从长远来看,解决“三农”问题的关键是农业产业化,新型农村金融机构可以通过服务农业产业化来实现服务“三农”,服务“三农”不再局限于服务传统种养殖业农户[3]。因此,出于新型农村金融机构盈利性和可持续发展的考虑,可以将服务县域经济的形态逐渐转变为服务欠发达的县域和乡镇地区,体现出求异型市场定位战略。

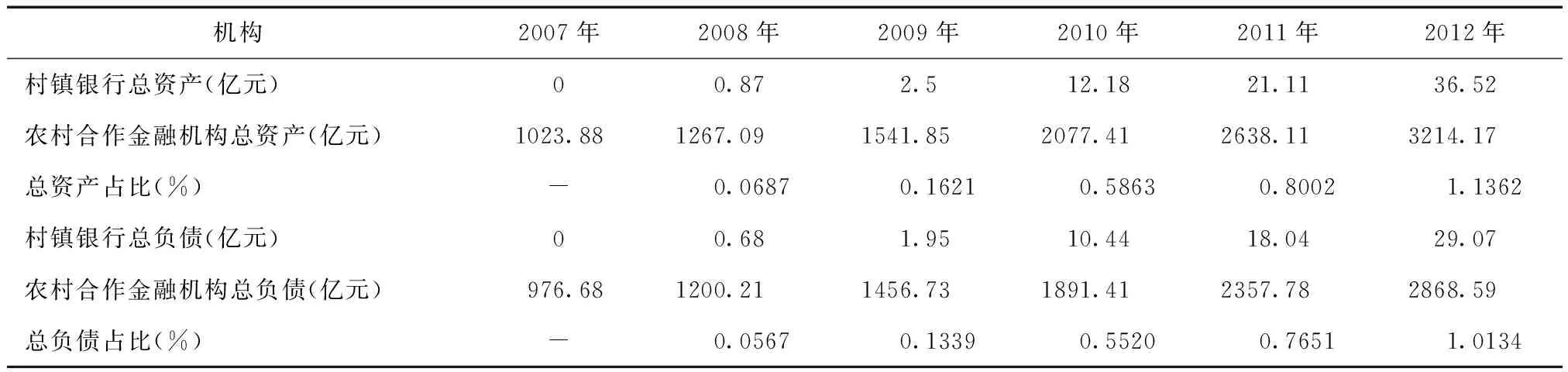

2.3 经营规模定位

从表1可知,福建省村镇银行总资产、总负债呈逐年递增趋势,但与其他农村合作金融机构相比,尚属“微小”银行。其根源在于,新型农村金融机构与其他农村金融机构相比发展时间短,知名度不高,常被误解为“私人开设的银行”、“第二个农信社”;再加上村镇银行结算支付功能尚不完善,且服务半径短,这在很大程度上制约了资金积累的增长和经营规模的扩大[4]。从福建建瓯石狮村镇银行来看,2011年6月末储蓄存款余额仅占各项存款余额的23.9%,对公专用账户成为存款的主要增长点,信贷资金来源渠道过于单一。

表1 2007-2012年福建省村镇银行与农村合作金融机构总资产、总负债情况

注:数据根据福建银监局年报(2007-2012)整理获得。

2.4 金融产品与业务主体定位

村镇银行具备主发行后援支持,强大的创新动力,特色化服务等优势,有利于加强与当地知名农产企业的合作,为农户和经销商提供贷款提供量体裁衣式的全程金融服务,如三明永安市的竹林面积与木材蓄积量在省内是数一数二的,是我国集体林权改革的发源地,随着林改进程的加快,大批林业龙头企业纷纷涌现,林业交易量大,对借贷资金的需求十分迫切。汇丰银行对其林业产业化带来的机遇十分看好,因此,选择在永安设立村镇银行。

3 福建省新型农村金融机构市场定位出现偏离

3.1 新型农村金融机构市场定位出现偏离的表现

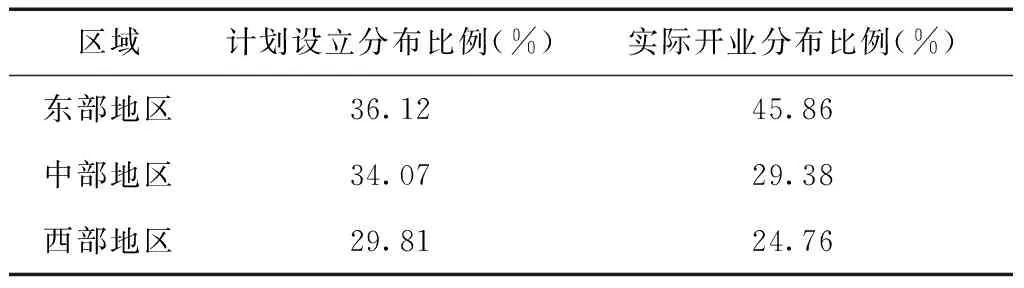

解决农村资金不足、金融服务不到位等问题是我国建立新型农村金融机构的初衷。尽管新型农村金融机构缓解农村金融的困境,提高了农村金融市场的竞争充分性。但是,新型农村金融机构类似商业银行的经营原则决定了其具有较强的逐利性,其发放贷款倾向避开收益低、周期长、风险高的农户贷款。目标市场定位的异化,已偏离了其设立的初衷[5]。以嘉鱼吴江村镇银行为例,截至2013年第二季度,其主要投放于当地中小企业和地方政府融资平台(城投公司)的贷款占比达到78.4%,而投向农户贷款的比重较少。并且,嘉鱼吴江村镇银行实际上是吴江农村商业银行的分支机构,是商业银行为避开政策管制的战略,呈现向城镇发展的趋势,这就偏离了原来设定的惠农目标[6]。而且,通过2012年计划设立与实际开业的新型农村金融机构数量比较,可以发现实际开业的新型农村金融机构在一定程度上偏爱东部地区,东部地区比重高出中部16.48%,高出西部21.10%(表2)。

表2 2012年新型农村金融机构地区分布情况

3.2 新型农村金融机构市场定位出现偏差的原因

从银监会区别监管标准便可看出,政府对于设立新型农村金融机构,既希望建立竞争充分的农村金融体系,又对农村金融风险充满担忧,这也是“社会目标与商业目标”出现的根源。为了保障新型农村金融机构的长期发展,必须明晰这两个目标冲突的实际表现。

3.2.1 审慎监管原则与内部治理结构的约束使得服务“三农”困难重重 为了保障新型农村金融机构的发展,银监会要求其主发行一定要是银行业金融机构,这一原则体现了审慎监管,但也存在弊端。在设立过程中,不同类型主发起人对设立新型农村金融机构的偏好并不一致。在新型农村金融机构的管理层中,作为发起行的商业银行和出资最多的民营企业的代表是董事会的主要成员,其非农化倾向与盈利倾向都比较强烈,且对农村金融业务则比较生疏,使得村镇银行的发展偏离政策目标。

3.2.2 国家政策扶持力度不足导致定位偏离初衷 新型农村金融机构一方面承担着服务“三农”的社会责任,但另一方面,作为独立经营、自负盈亏的法人机构,又必须要实现盈利。两者难以统一,这也是导致新型农村金融机构偏离设立初衷,出现“重企业,轻农户”的原因。目前新型农村金融机构面临的最大问题是国家政策不配套,新型农村金融机构在发展过程中进退两难[7]。如财政资金数额大且只能存放国有大银行,新型农村金融机构存款源受到了限制;新型农村金融机构工商注册登记费、准入标准等偏高,面临建立初始阶段成本较大、风险高的问题。新型农村金融机构需要落实服务“三农”的任务,坚持服务当地涉农中小企业和农户的定位,但不是扶贫机构,因此政府必须承担一定的责任,给予政策支持。

4 福建省新型农村金融机构合理定位的对策

4.1 回归市场定位,坚持服务“三农”的宗旨

新型农村金融机构要想在农村金融市场有长远的发展,就要坚持服务“三农”的市场定位,坚持服务“三农”宗旨。要稳步扩大惠农支农力度,如明确规定村镇银行、合作社等必须达到的支农信贷比例、“三农”服务覆盖力度等。要合理布局新型农村金融机构的机构设置,适当明确城区和乡镇机构设置的比重,切实为“三农”服务。在营运过程中,农户和中小企业的需求有所不同,应开发与客户需求相配套的金融产品和业务,避免与其他农村金融机构的无序竞争,开发出一批忠诚度高且优质的客户群。在地区分布上,要扎根到农村信用社分布不到位或金融服务缺乏的欠发达地区去。这样既有利于完善我国农村金融体系,也有利于新型农村金融机构的长远发展。

4.2 监管主体应严格市场准入,加强金融监管

4.2.1 开辟资金来源渠道与严格市场准入并重 首先,大力发展县域农村经济、促进农民增收。这是解决新型农村金融机构资金来源不足的根本途径,也是避免其市场定位偏离必须要解决的首要问题。其次,要逐步规范和引导民间资本的注入。新型农村金融机构要逐步提高自己的信誉和公众的认可度,尽可能的吸收民间资本这股强大的资金流,使其效用得到最大的发挥,而不是受其商业目标“操控”。最后,鼓励大型金融机构和主发行发放大额批发贷款给新型农村金融机构。新型农村金融机构对农村市场了解深入,可成为大型商业银行与农村金融市场的桥梁,降低信息收集成本,引导资金流向农村[8]。在开辟渠道的同时金融监管部门要稳步提高市场准入标准,严格审批程序,防止投机性资本的流入,朝预定的服务于“三农”这一定位路线发展。

4.2.2 提高金融机构的组织化和规范化水平 金融监管机构要将分散的新型农村金融机构尽量的组织化、规范化,实行统一监管,定期监察,切实提高其抵御风险的能力。坚持有差别的监管原则,三类新型农村金融机构要差异监管,提高监督管理水平。对于村镇银行,可参照商业银行实施审慎监管,制定独立的监管体系,定期监测监管指标,并将其作为对村镇银行综合评估、开设分支机构和高级管理人员绩效高低的参考标准;对于农村资金互助社,可以建立银监会占主导地位,以互助社成员自律管理为辅,补充地方政府引导、社会监督的分工协作,高效的监管体系[9];对于贷款公司,要加强投资人的监督约束作用,同时也要监管投资人。

4.3 政府应放松利率管制,给予政策支持

设立新型农村金融机构的根本目标是为“三农”服务,为了能够在支持农村、优惠农民的过程中实现自身的稳健持续发展,政府应给予新型农村金融机构必要的配套支持政策,缓解社会目标和商业目标的冲突[10]。 一是央行应加大对新型农村金融机构的涉农再贷款,给予比对农信社更为优惠的政策,才能减轻新型农村金融机构的成本,提高新型农村金融机构涉农贷款能力;二是放松利率管制,容许新型农村金融机构依据当地经济产业结构、资金供求状况、债务人信用状况,在商业银行利率与民间借贷利率范围内调整利率水平;三是对初创阶段的新型农村金融机构减免营业税和所得税,支持其发展壮大[11]。作为新兴金融机构的新型农村金融机构,在建立的最开始阶段,存在经营风险高、竞争压力大的问题,更应得到政策的优惠,避免一味追求效益而偏离服务“三农”的市场定位。

参考文献:

[1] 聂勇. 基于制度视角的新型农村金融机构金融风险控制研究[J]. 武汉金融,2013(6):48-50.

[2] 赵天朗. 关于新型农村金融机构若干问题的深层思考[J]. 华北金融,2010(1):29-31.

[3] 刘虹. 镇银行的市场定位问题分析[J]. 科技情报开发与经济,2011(12):125-126.

[4] 牛艳梅. 关于功能视角的新型农村金融机构监管制度研究[J]. 农业经济,2011(3):54-56.

[5] 程玉英,任爱华. 新型农村金融机构发展研究[J]. 商业时代,2011(11):61-62.

[6] 王学忠. 型农村金融机构注册资本额制度的反思与重构——以注册资本的功能为视角[J]. 农村经济,2010(5):59-62.

[7] 石弢,林敏,张文棋. 新型农村金融机构政策传导效应研究[J]. 农村经济,2013(3):62-66.

[8] 徐子尧,年四伍. 农村地区新型银行业金融机构的风险及其防范——基于制度约束的视角[J].农村经济,2010(6):68-70.

[9] 周善葆,区永纯,冼美玲. 基于SWOT分析的新型农村金融机构可持续发展路径研究:广西梧州视角[J]. 南方金融,2013(7):55-57.

[10] 李敏. 资金瓶颈与村镇银行可持续发展研究[J]. 农业经济,2011(1):83-85.

[11] 杜英娜,胡继成,夏申妍. 以发展新型农村金融机构为契机构建农村金融服务一体化模式研究——以河北省为例[J]. 湖北农业科学,2011(14):26-30.