永宝用:乡村艺术逻及其实践者

冯庆

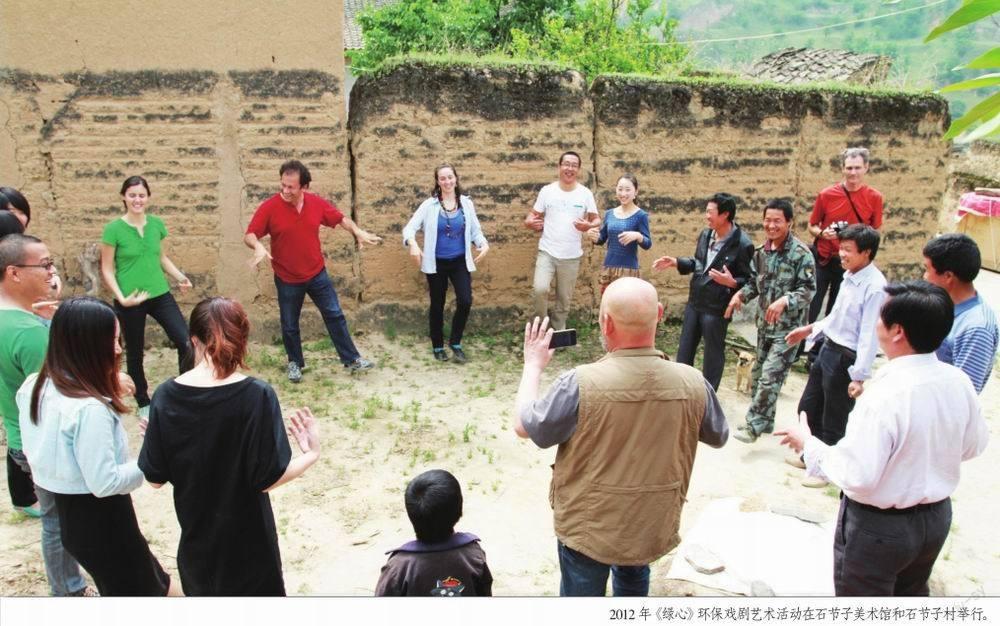

作为革命干部的城市精英要到农村去接受思想上的洗礼,“与群众打成一片”,这就杜绝了将乡村对象化的城市视角,使得那一代的共产党员能够接过传统士绅的担子,成为乡土社群新的政治秩序乃至艺术秩序的创造者和维护者。据说,针对艺术家欧宁在安徽的“碧山计划”,当地农民首先询问的并非这一艺术运动理念的成败,而是“为什么来了那么多城里人,我们却一个钱也没赚到?”1欧宁的目标“重建乡村公共生活”看来尚无法得到乡村的实际生活主体--普罗农民大众--的理解。这也导致艺术家一度陷入迷惘与反思当中。

一度,农村出身的欧宁将自己计划的出发点阐述为“乡愁”。他的偶像是克鲁泡特金和晏阳初。这将他的乡村艺术活动的法统上溯到了民国的“乡村改造运动”,而“乡村改造运动”则是整个中国近现代“启蒙”与“传统”斗争史的一个较为尴尬的乐章。如同二三十年代乡村改造运动实质上的无声收场一样,

城市艺术家在乡村的诸多艺术实践一度变得失望、郁闷、黯然无光,其原因或许可以归结为三点:狂热的启蒙心态,天真的桃源情结和粗糙的制作技艺。这三点的共同之处在于,“乡村”都被城市艺术制作者给“对象化”、“符号化”了。强烈的改造心态和不当的乡土迷恋,归根结底,都源于我们对“乡村”真实生存状态的知识匮乏。

霍克海默和阿多诺认为,“启蒙”的目标是让人类摆脱对蛮荒自然与神灵鬼怪的恐惧,为了实现这一目标,唯一可以依靠的就是“理性”:“对启蒙运动而言,任何不符合算計与实用规则的东西都是值得怀疑的。”2“神话”就此遭到贬抑,成为了启蒙者自我凸显的背景,就像十七、八世纪荷兰风景画中的“乡村”成为城市居民家中的布景一样。城市艺术体系就在“启蒙”观念影响下,将“乡村”对象化。“乡村”的“自然美”与“精神净土”特征,实则成了城市人桃源情结的爱欲投射。“乡村”之于城市,是一个被隔绝、被遗弃、被刻意美化或丑化的“历史事件”。乡村是“传统”、“过去”、“记忆”和“稳固”的集合,也是“落后”、“荒诞”、“原始”、“野蛮”的集合,这两种过度夸张、扭曲的认识至今仍在主宰城市的知识文化生产。在城市中,“乡村”或者“农村”不是艺术家的此在生存随之发生历史性展开的场域,而只是一种失去了真实内容的概念、符号或者语词用法。赵本山、范伟的表演是“乡村爱情故事”,凤凰传奇、阿宝的歌是“农业金属”,但我们都知道,他们其实是城市生产出来的粗糙的、符号化的“产品”,可供任何人消费。这种与机械化大生产配套呈现的绝对平等的市场逻辑,只会推导出低劣、轻率、缺少质感的符号制作,不可能符合真实乡村的艺术秩序。城市的逻辑是“生产”,产品的使用价值构成了生产行动的全部意义。

相较之下,乡村的逻辑是“生活”,这个场域的唯一造物是“过日子”本身,是“包括出生、成长、成家、立业、生子、教子、养老、送终、年老、寿终这些环节,一个走完一辈子的过程”3。这种生活是与节气、天象、万物运动规律相一致的,在太古,圣王将这种逻辑称作“无为而治”。我们可以用一些经典话语来直观呈现这种状态:这是舜对自己的政治秩序的描述。但我们发现,其中谈的完全是“天象”与“天时”。在古代,在乡土大地之上,我们的生存方式本就一直与天地万物声气相通、节奏相合:

不难体会到,这种整体性的生命历程所造就的独特性,与前述的被无差别化为劳动力和产品使用价值的城市逻辑相比,有着本质上的不同。这种独特性是自然而然的,人顺应天道活一辈子,他就是独一无二的。乡村生活的实质不能被理解为一种商品符号,不能被视作经济学家笔下的产值与产业结构。对这种自然的生活状态进行对象化的考察,反而不自然。4乡村艺术逻辑的独特性借助的是一种整全的生命经验,这种经验甚至不仅仅是属于一个人的,还是家庭的、集体的,更是自然的、形而上的。每一个独一无二的家庭与集体,因其在天道运行中获得的独特体验,将其所占有的时间与空间流溢为独一无二的艺术场域,在其中,生命本身成为艺术构形的最佳质料。用古老的器具铭文来说,这种乡村艺术逻辑就是“子子孙孙永宝用”:春夏秋冬、日出日落的循环时间观蕴藏在内敛的、非炫耀性的制作过程中,对生命智慧得以延续的祝愿和寄托构成了自然而然的目标向度,这是一种道家的“无为”,其中透露出大成的智慧--“埏埴以为器,当其无,有器之用”(《道德经》)。

这种乡村艺术逻辑的承载者是谁呢?经过多年的实践,欧宁一度洞察到:这个看法有一定的道理。的确,乡村的秩序一度为士绅所维护。但“士绅”绝不仅仅是“知识分子”四个字就能囊括的。“士绅”除了具备基本的知识,还必须有着德性维度的自我规训,如学者杨念群所言,是这种自发的“道德感”--保土保境的家乡观念和宗族凝聚的儒家思想--使得曾国藩这样的人能够实现其军队乃至政治共同体的团结一致,最终实现“修齐治平”的宏大愿景。6培养、教导和传承与“天道”紧密相连的君子德性,这就是“子子孙孙永宝用”中“宝”的确切所指。缺少对自然循环的生存性体察,缺少与乡土和血缘紧密联系的德性修养,“知识分子”就无法自我实现为“士绅”--乡土中国的政治领导者。城市知识分子与艺术家难以直接变成“士绅”的根本原因,就在于他缺少这种自然德性维度的修养。

士绅阶层并非如一些当代学者所认为的那样,仅仅为更上层的皇权服务。士绅也直接服务乡土民众。士绅的服务也是一种劳动与制作,他们制作的是宗法礼俗,操劳的是民间世故。辜鸿铭曾用“礼”一词翻译“arts”,颇为精当,因为儒家宗法制度下的“礼乐”就是最纯粹的乡村艺术:“大乐与天地同和,大礼与天地同节。和故百物不失,节故祀天祭地。明则有礼乐,幽则有鬼神,如此,则四海之内合敬同爱矣。”(《礼记·乐记》)乡土礼教并非过时、迂腐的古老迷信,而是与天地节气达成一致韵律的基本准备。在这个意义上,“礼乐皆得谓之有德”,礼乐旨在“合德”,没有相配的对天地表示虔敬的德性,礼乐艺术也就缺少内容。作为乡土中国真正的艺术家群体,士绅阶层在漫长的实践过程中彰显出艺术制作的唯一目标:构建以敬天法祖为原则、以“仁”、“义”、“智”、“勇”、“诚”为核心的礼乐教化艺术秩序。在这一艺术秩序之下,乡土中国的“日子”得以依循天地常理“过”下去。相较之下,来自城市的艺术家由于缺少礼乐合德层面的关怀,而执着于对乡村进行破坏性的改造或符号化的审美,往往使得乡村的“日子”过不下去。

艺术家渠岩试图将属于城市的启蒙革命经验引渡到乡村,将教堂、后现代空间观念与现代公民意识建立到乡村,为让来参加文化节的外国人满意,甚至出钱修抽水马桶。他的艺术实践的目标,似乎是“呼吁全社会注意当前中国新农村建设产生的问题,政策的主观化、简单化、‘一刀切的急功近利的工作方式,造成了文化与历史价值的古村落迅速消失,造成传统文脉与生活方式断裂”7。这个目标看似是站在乡村传统一边,却最终不得不“妥协”,其原因就在于,相比起当地的官员、百姓,他未能深入地扎根到乡村真正“过日子”的逻辑当中--他,作为城市艺术家,也不需要真的在农村“过日子”;他只需要将农村打造成一个文化的符号或商标,兜售给国际舆论。相较之下,当地县委书记孙永胜看似媚俗的商业策略则更为“接地气”,至少他真真正正从当地民众的切身利益出发,并提供了足够的政治智慧。在真正直面乡村基本问题的行政者眼里,“乡村”是一种贴近土地的实实在在的生活氛围,不应被幻想为一种“世外桃源”(这样就将其对象化了),去给予某些不必要的“保护”或“启迪”;相反,一切应当从乡民的实际生活出发。乡村的逻辑当然不是媚俗的、迎合的,但也不是封闭的、排他的。一切都要顺应天道的运行,唯有“无为”方能彻底实现“无不为”。

艺术在乡村应当如何“接地气”?据说孙永胜与渠岩的分歧还包括对毛泽东的看法。前者能够从毛泽东那里吸收营养,在于他具备“共产党员”的身位。我们非常清楚地看到,如今的这批“共产党员”,与过去那些击溃“士绅”、夺取广袤大地革命领导权的人相比,已经有了质的改变。但我们也不难看到个中某些精神的传承与发扬。在杨念群这样的史学家笔下,共产党之所以能够比国民党更加有效地控制农村,原因在于,前者“将城市精英的视角整合进了乡村革命的进程之中,形成了‘城市、‘乡村关系的全新解释”8。“五四”启蒙主义的乡村观一方面将“士绅”视为罪大恶极之徒,另一方面则将乡民视为应当被改造的“野蛮人”;相应的,从多年的实际政治经验出发,共产党的农村运动则强调乡民自身的文化能动性,只要有了农民自己的“运动”,那么农民的文化程度就会提高,共同体也就自然而然得以实现。作为革命干部的城市精英要到农村去接受思想上的洗礼,“与群众打成一片”,这就杜绝了将乡村对象化的城市视角,使得那一代的共产党员能够接过传统士绅的担子,成为乡土社群新的政治秩序乃至艺术秩序的创造者和维护者。建国之后涌现的一系列优秀文艺作品--尤其是延安鲁迅艺术学院的《白毛女》、《黄河大合唱》等作品,正是这一高明乡土秩序的具体呈现。

在毛泽东笔下,农村革命运动势如破竹,但在面对家族宗法观念和地方宗教的时候,他也不得不表示“若用过大的力量生硬地勉强地从事这些东西的破坏,那就必被土豪劣绅借为口实……破坏农民运动”9。这说明,在农民当中,传统观念与宗教信仰依然具有根深蒂固的意识形态魅力。用葛兰西的话说,这暗示“文化领导权”依然在“传统知识分子”手里。为了实现“无产阶级”作为新的国家统治者的文化领导权,有必要让知识分子中间发生“具有历史特征的组织上的分裂”,进而“建立一个倾向革命无产阶级的群众机构”10。可以设想的是,“士绅”及其文化土壤,并未被无产阶级革命彻底毁灭,相反,在革命转向国家治理的过程中,“士绅”的精神一直在乡村保持着生命力。毛泽东虽然要在经济上消灭士绅阶层,但却從另一个维度恢复了民国时期因外来资本涌入而被败坏掉的公共道德感与家国宗族的自豪感。共产党和红军公正清廉、纪律严明的形象,是他们在乡村获得欢迎的重要原因。在《湖南农民运动考察报告》中,最令人震惊的是这样的描述:“共产党领导农会在乡下树立了威权,农民便把他们所不喜欢的事禁止或限制起来。最禁得严的便是牌、赌、鸦片这三件。”(第35页)在启蒙作家如鲁迅笔下的愚昧、罪恶、堕落的农民,被毛泽东描述为天然有道德诉求的高尚群体。这与其说是事实,不如说是毛泽东对共产党在乡村的“文化领导权”的有意识整合:毛泽东智慧地将儒家士绅的精神追求通过新的革命术语加以转换,用一种易于接受的方式传递到民间。在他看来,唯有将儒家传统中的道德维度引入到农民改造当中,才能事半功倍地促进新共同体的构建。“六亿神州尽舜尧”作为一种新的意识形态,一方面是启蒙精神“开民智”的延续,另一方面,则是对中国乡土民众在道德上的显白赞美和隐微规训。针对目前上下一心向“钱”看的世道,不少人开始怀念改革开放前“路不拾遗”的道德精神气象,足见那段记忆至少为后人留下了一种弥足珍贵的道德记忆。“道德”惟有作为“记忆”而非“制度”,才能发挥其真实活力。毛泽东更重视对作为农村政治实践者的共产党员的规训。有这样一段为数代中国人传颂的话:

白求恩在这里被儒家化了。他与其是作为一个医生,不如说是作为一个“天下为公”的儒家士人而成为榜样。这个例子说明的是,艺术、文化的统绪,或许并非如某些历史叙事所描述的那样,曾经发生过绝对的中断。在共产党的政治组织原则中,在一部分共产党先驱的言辞与实践当中,儒家“士绅”的精神气质实则一直未曾消逝。梁漱溟曾经洞察到的中国有宗教、但没有“组织”的困境11在共产党那里得到了解决:作为现代政党,共产党有如葛兰西所说的现代君主,以空前的集体统率力将一切可以吸收的阶级、民族、文化元素囊入治下;与此同时,它又具备对传统的足够敬畏,尤其是对传统之主体--农民--本身气质与利益的足够敬畏。

“士绅”的确是革命的对象,但同时也得到了现代政党的彻底师法。“士绅”是一种虚化的位格,他们不是一个阶层,也不是一种职业,而是一种道德身位,是为身边智识与德性不如自己之人谋求更高层次人生目标

的设计者、制作者,是乡村艺术逻辑--“过日子”--“子子孙孙永宝用”--的真实践行者。就像革命不能没有“枪杆子”一样,思想体系的建立也不能没有对虔敬感与道德感的艺术塑造。进而,文化维度的乡村改造也就不能远离“士绅”。立志进入乡土大地进行共同体构建的艺术家、思想家,如果没有士绅般的政治谋划与决断力,就注定遭遇冷落甚至失败。与民国时期的乡村改造运动类似,如今共产党的农村政策背后的恰恰是一种启蒙论的三农观。在这个意义上,执着于在乡间进行启蒙改造的艺术活动,与民国乡村改造的自由主义诉求乃至当下的政策恰恰构成了一以贯之的呼应。

我们不难想象这条路径最终会通向何处。

若是结合这近一百年来马克思主义的启蒙革命气质悄然本土化的政治策略,那么,当下更加切合实际也更加有前瞻性的视野就是:如何从共产党自己的土地革命历史中找到其立党之本,并回馈如今过度资本主义化的农村。面对农民工大量涌入城市、乡村凋蔽的现实,艺术制作者的视角应当从底层旁观者向高层立法者转变。具体地说,艺术实践应当有其传统操守,尤其应当重视政治、宗教和礼仪层面的文化领导权;相应地,艺术家就不该跟着城市中的时尚符号盲目前行,反而应当反馈政策制定者和社会以最接地气、最富感性与理性的经验,从丰富的自然时空中吸收灵感,努力提升个人德性,尽可能为时代设立昂扬正大的艺术风尚。艺术家应当向我们这一百年来最伟大的那一代“乡村艺术家”们学习,他们的作品不是别的,正是我们身处其中的这个不断发展壮大的中华人民共和国。

注释:

1. 徐佳和:《艺术与乡愁》,《东方早报》,2012年2月27日。

2. 霍克海默、阿多诺:《啟蒙辩证法:哲学断片》,渠敬东、曹卫东译,上海世纪出版集团,2006年,第4页。

3. 吴飞:《论“过日子”》,《社会学研究》2007年第6期。

4. 海德格尔:《时间概念史导论》,欧东明译,商务印书馆,2010年,第151页。

5. 《欧宁谈乡村建设经验》,《新京报》,2012年10月10日。

6. 杨念群:《“士绅”的溃灭》,《读书》,2014年第4期。

7. 朱晓佳:《乡村运动,乡村怎么动:艺术家的许村案例》,《南方周末》,2013年8月29日。

8. 杨念群:《“士绅”的溃灭》,《读书》,2014年第4期。

9. 毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第一卷,1967年,第33页。

10. 葛兰西:《葛兰西文选(1916-1935)》,中央编译局、国际共运史研究所译,1992年,第250页。

11. 梁漱溟:《乡村建设理论》,上海世纪出版集团,2006年,第46-50页。