“艺术与乡村”的历史与实践介入

李公明

如果把“艺术与乡村”理解为以艺术介入当代中国农村建设的议题的话,首先应该思考的是其中可能包含的学科领域、研究视角和有价值的议题,同时必须以批判性的目光回溯20世纪中国农村与政治的关系和曾经发生的“艺术与乡村”的历史。本文试图在历史批判和综合思想资源的基础上,提出以公共艺术的实践介入当代农村建设的一点想法。作为美术史研究者,我首先想到的是中国美术史上的“艺术与乡村”。与中国农业文明的性质相比,古代美术中的乡村题材及农民图像的创作无疑是很不发达的。这不仅表现为乡村题材的绘画数量相对较少,直接描绘农民形象的更是不多;从现存作品和古代的著录文献来看,与农业相关的题材大多是宫廷画家对统治者丰年乐业的歌颂,(如南宋马远的《踏歌图》)或表现统治者鼓励农桑的《耕织图》(在南宋和清代较多见)以及文人画家对田园诗意的向往,偶尔也会有对农民生活境况的同情。

直到20世纪早期,在美术创作中才开始出现真正反映社会生活现实的农村题材和农民形象,这是中国传统社会向现代社会转型发展的产物,并且由面向社会现实而产生了农村美术的政治性和现代性叙事。概括而言可分为四个大的阶段:(1)在二、三十年代左翼美术运动中,由于认识到中国农村的危机与农民生存状况的艰苦严酷,因此艺术家们在不同程度上都认为中国农民的形象应该通过艺术获得表现;因而,农民题材作为艺术创作中的一个重要类别逐步成为事实,出现了作为劳动者、受难者与反抗者的农民形象。同时,此期突出的是以现实主义表现风格为主体的艺术大众化与政治工具化倾向;(2)四十年代的延安时期,客观环境决定了延安文艺的共同特征是以描写农民为主体内容;在美术中则通过紧紧围绕着土改斗争、翻身诉苦、政权建设等主题建构起以政治动员和思想改造为宗旨的美术图式及语言风格,使乡村题材和农民图像成为中共革命文艺话语的极为重要的组成部分,使艺术成为在意识形态叙事中建构虚拟的农民阶级主体性的有力工具。(3)在中共建制以后的“新中国美术”时期,以全面土改、抗美援朝、合作化、大跃进、人民公社、社教运动、农业学大寨运动等为中心,农村美术进入空前的“繁荣期”。美术创作中的农村题材与农民形象成为这些图景中非常突出的组成部分,并且成为这个时代的狂热与盲从、空想与虚伪的重要图像档案。(4)在70年代末期开始的社会转型时期,既有以油画《父亲》为代表的乡土现实主义对人性价值的回归以及90年代以后农民题材创作的多元化与当代文化意识,同时也出现了在社会急剧转型中农民群体的弱势地位及其在艺术创作与欣赏中的边缘化趋势。

在以上關于中国现代美术中的农村题材与农民图像的概括论述中,值得继续深入思考的问题是:占据中国现代美术创作及作品主体形象的乡村题材与农民形象,究竟是乡土中国的社会结构和文化心理所决定的,还是由中共意识形态的发展谱系所决定的?在这些图像中所体现出来的意识形态功能究竟是以民粹主义与民族主义为主导,还是以政党威权及阶级斗争观念为主导?在中国革命叙事与现代性叙事的双重变奏中,农民图像究竟起来何种作用?如何衡量和判断这时期的代表性作品的社会学价值和艺术审美价值?……如果把“艺术与乡村”作为认识和改造中国现实的一个重要议题,我们还应该参考更多的学科领域和思想资源。比如,萧公权先生在半个多世纪前以英文出版的中国乡村社会史研究巨著《中国乡村--论19世纪的帝国控制》(张皓、张升译,联经出版,2014年1月)为我们提供了极为重要的指引和参照。作者的核心结论是:清朝的乡村控制体系是建立在统治者与农民根本利益对立的基础上,为确保政治稳定、使政权垂之久远而制定的一套由各种子系统所组成、各自具有特定功能的控制体系。乡村生活的每一个重要面向在理论上都置于政府的监督和指导之下,帝制晚期的中国乡村并不存在真正意义上的乡村自治;而作为帝国统治者的代理人,地方绅士广泛地被用来帮助实现对农村的控制,但政府又小心翼翼地对他们保持密切的监视:乡村社区中既有的组织或团体经常被用来作为控制的辅助工具,但又毫不犹豫地限制它们的活动或完全禁止。1更精辟的是他对帝国思想控制的分析:“思想控制的中心目的之一,就是要使士大夫变成无害的。然而,恰恰因为他们是被以特殊地位与特权来诱导,以符合规定的思想模式,因此他们无法发展出知识的热情或道德的力量。……换句话说,长期持续的思想控制,终结在士大夫道德和知识的萎缩;而清朝正是依靠这些士大夫来协助统治,并将思想控制延伸到辽阔领土上的遥远角落。追求思想安全就这样付出了很高的代价:清朝统治的道德基础最终被削弱了。”2他还谈到20世纪那些后来的人,“他们显然懂得专制统治的技术。他们所采用的控制方法,比清朝统治者所用的明显改进了,但基本目的及控制的根本原则基本是相同的:透过思想、经济和行政的控制,让现存政权永久长存。”3

又比如,美国学者欧达伟(R. David Arkush)《中国民众思想史论--20世纪初期~19 49年华北地区的民间文献及其思想观念研究》(董晓萍译,中央民族大学出版社,1995年8月)一书研究的是“正统思想究竟在怎样的程度上控制了中国农民的思想呢?”,他在论述中大力推崇萧公权的研究成果,认为萧公权通过研究清代乡村社会的资料,揭示出清政府大力在乡村推行的“思想统治”只是一种“空洞的形式”。正统的礼教规范被地方的贪官污吏们歪曲了,清代乡学已经衰微、名存实亡,官方要借此控制民众的思想,其实是留下了一片“思想的真空地带”。4而欧达伟自己的研究论题则是以华北地区的秧歌、民间谚语等民俗资料为研究对象,“想从中了解,中国20世纪以来的革命转变在民众头脑中的转变是什么?为什么?它们的影响怎样?以及带来了什么结果?”。5从中既可以看到萧公权《中国乡村》对其研究思路的影响,也启发我们从思想的控制与解放的角度思考“艺术与乡村”的问题。

现代中国农村研究在多年来所取得的研究成果同样值得我们参考。进入20世纪之后,在导致中国社会发生巨大裂变的中国革命中,农民的政治参与状况陡然发生了前所未有的变化:农民通过成立农会、参加各种军队、成为各种党派力图争取的对象等而激烈地参与或被投入到中国政治中去。但是,这种发动和依赖农民的观点并非是国民党人或共产党人独立发明的,而是在很大程度上来自共产国际的指示。对于20世纪的中国农村来说,无理、恶劣、残暴的政治统治对农民和农村经济造成的祸害远大于经济因素和天灾人祸,农民对政治普遍失去信心。但是,因为被激进的革命力量意识到它的巨大破坏作用和庞大的人口基数,农民作为一个容易被捆绑在战车上的群体供人驱使。

但还必须看到的是,在国民革命运动之外还存在着其他社会力量的农村改造与建设的运动,但是这些改造运动长期以来被遮蔽了。例如在20世纪初期从美国传到中国来的基督教农业传教活动和在三十年代达到高潮的基督教中国乡村建设运动中,基督教会是20世纪上半期中国乡村建设运动的参与者和先驱者,“他们不仅创办了中国最早的第一流的农业高等教育,而且最早倡导和研究防灾救灾、平民教育、作物改良、农产品展览会、农民夜校、农村妇女教育、家庭教育、电化教育等,并把局部的分割的乡村服务发展成为以村社为中心、关怀身心的综合性乡村建设运动”。6另外,基督教学校为中国乡村建设运动输送了大量的优秀人才;基督教的乡村建设在手段和目标方面都凸显了道德与宗教信仰的重要性。虽然基督教乡建运动以其目标来看总体上是失败了,但其意义仍不可低估。历史证明,当中共建制以后,中国乡村建设的多元化之路被强制纳入到一元化的体制和模式之中,农民的命运便发生了巨大的变化。

另外,关于“教育农民”的问题也是被严重扭曲的。首先必须看到,对农民的政治教育是建立在国家政治权力全面、彻底地落实到乡村的现实基础之上的,而且这种权力还彻底改变了原来作为乡村社会的内部纽带的家族、宗族关系。另外,在公社制度、户籍制度和统购统销制度等重重制约下,农民根本无法逃离这种政治教育的宰制,为了生存就必须接受教育,必须在政治舞台上“出场”,其基本模式就是投身到农村展开的各种运动之中,顺应政权在各个时期提出的各种号召。另外,还根据阶级斗争理论而确定家庭成分和政治历史背景等因素铸造了农村人口中的等级制度,使自上而下的“政治参与”成为一种身份的象征,使被动的、非自愿的“参与”被宏大的革命话语所包装。更令人痛苦的是,非理性的疯狂行为和摧残身体的暴力行为在农村的政治运动中比比皆是,被批斗和被以各种“革命”的名义遭受暴力镇压的农村人口并非一个很小的数目。在這样的现实中,对农民的政治教育就变得十分扭曲和不真实。如果从信息传播的角度来看,所谓的“教育农民”其实就是以单向度的、强烈的灌输方式传递虚假事实,强制性地塑造着农民的盲目忠诚、阶级偏见和虚假的价值取向。虽然农民也有源自社会历史因素的“反行为”,但是作为“受教育对象”所蒙受的思想欺骗是极其严重的。

那么,无论从艺术或政治、历史或现实的角度来看,中国农民的问题最重要的是如何具有真正的主体性独立人格,如何成为现代社会的合格公民。关于农民的政治教育问题,农业经济学家董时进在1947年5月中国农民党的成立宣言中指出:“中国之所以闹到目前这样糟的局面,病根是因为农民不能做国家的主人,只做了别人的武器和牺牲品。……欲使中国成为一个太平富强的民主国家,非‘培养农民的政治能力、将他们团结起来、能行使公民的职权不可。只有这样,才能使中国成为一个真正的民主国家”。7对农民的政治教育应以培养他们成为独立、自由的公民为目标,中国才能成为真正的民主国家--这是一针见血地揭示出中国农民问题最根本的核心。以这种眼光来看待大半个世纪以来对农民进行的政治教育和美术中的中国农民形象的塑造,显然是与这种价值观念完全背道而驰的。

在21世纪初期,两位中国作家在安徽地区对中国农民的生存状况做了一次深度调查,主要关注的是农民身受的沉重负担(经济与超经济剥削)和国家暴力压迫问题,产生巨大反响,引起了社会良知的震动。该书中的这一段概括和感慨被人们反复引用:“我们要说,我们看到了你想象不到的贫穷,想象不到的罪恶,想象不到的苦难,想象不到的无奈,想象不到的抗争,想象不到的沉默,想象不到的感动,和想象不到的悲壮……。”8对于我们很多人来说,“想象不到”是一个真实而残酷的问题,是造成隔膜甚至冷漠、犬儒的原因之一。

多年前,我在一些文章中开始提出应该以当代艺术介入中国现实,近年来更具体地聚焦在以公共艺术介入农村建设的议题。这些理论思考都源于本世纪初开始的以“新宣传画运动”为题的艺术介入社会实践。在2002年我提出的“新宣传画”概念主要是指:1,它不再是过去那种政治运动的宣传手段,而是一种出自于对现实生活的批判性思考;2,作品的绘制形式有了新的变化,过去是手绘,现在可以利用电脑等科技手段进行制作;3,过去的宣传画主要以发行数量极大的印刷品和大型街头宣传画的形式在室内外空间中发挥宣传作用,今天主要以在传媒上发表、在美术馆展出和印制少量画页的形式进行宣传。最重要的“新”是以自由主义价值观念为指引,借鉴“左翼”艺术中的批判精神和艺术创作方法,对当今中国现实中大量存在的权力压迫和社会不平等现象进行揭露和批判,呼唤社会正义与公平。多年来,新宣传画创作活动吸引了很多人主动参与,关注面也更加宽广,从“社会正义与公平”的主题扩展到公益事业;参与者也不再主要依托艺术家或艺术专业学生,而是一切乐于以创作图像的方式参与此项活动的人。

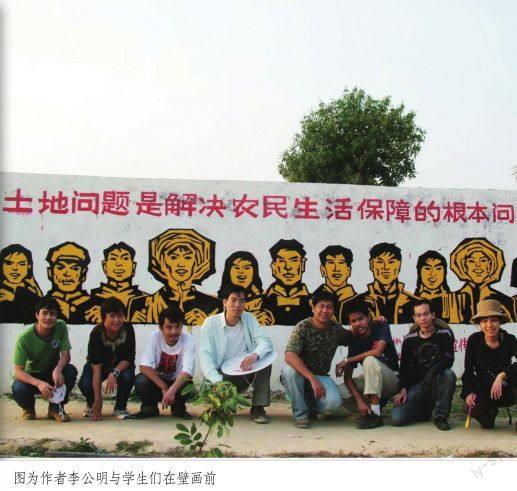

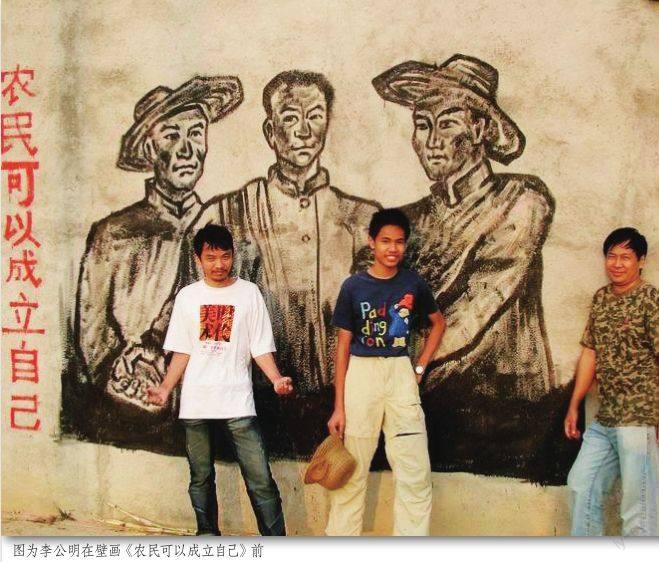

回到“艺术与乡村”的主题。我认为应该以当代艺术中最敏锐的精神气质和最富有建设性的社会目光介入中国农村问题,成为建设当代中国农村公民社会的重要力量。前面提到的“新壁画运动”就是我和家人、学生与广州的廖冰兄基金会合作完成的农村艺术项目。我们到粤西阳西县农村,在那里的学校外墙和农村文化室外墙上创作了壁画。这些壁画的形式是宣传画,包括农村村委会的财政公开、解决土地问题、农民的普法教育以及农民应该建立自己的社会组织--农会等内容。这些壁画的创作是我们以艺术介入建设农村的一种尝试,这个项目得到了当地农民的支持,并通过了一些当地的关系得以实现。

我们创作新农村壁画的时候,比较明确的是,艺术形式肯定要通俗易懂。所以我们所画的壁画图像,其实是相当传统的,借鉴了新兴木刻运动以来发展的黑白木刻风格以及文化大革命时期的宣传画形式,这种形式也是农村宣传时比较常用的,一些上了年纪的农民觉得比较熟悉这样一种形式的壁画。图像比较写实,并不像某些当代艺术的那样高深、难以理解。最关键的是口号,宣传画要配上一定的口号,我们很认真审慎的去看待这些口号的选择。有些是根据主流媒体多年来对于农村问题的一些提法,很多是大白话,例如“村务要公开”,“帐本要公开”等一看都能明白的口号,这些我相信都能够反映出他们主要的心声,也反映出他们的诉求,更加不会令农民感到难以接受。所以我觉得我们并没有生硬地把当代艺术、前卫艺术搬到农村去,关键的还是另外一个问题,如果太通俗易懂了,引起他们的强烈共鸣了,可能也会产生某些社会效应,或另外的问题。

真正的困难是怎样让农民明白这是他们自己的事情,让他们自愿地参与进来。怎样让当地的知识分子、小学老师、有文化的人、知识青年担当起他们的责任,而不再是让城里人、外来的人去做这件事,这是我想解决的最大的问题。另外,如果在农村里做一个公共艺术项目的话,最好与政府公共财政、商业机构的赞助适当拉开距离。首先要考虑的是思想观念问题,应该让当地的基层干部在观念上明白,公共艺术在改造人的精神生活,提升社区精神生活的重要作用,思想的交流是最关键的。但是其实这一步很难,当我们迈出艺术院校进入社会就会发现,实用主义的哲学还是非常盛行的。我们应该相信公共艺术对于人的精神方面的影响以及对于生活改革的影响的是一个长期的过程,所以思想观念的交流、改变,是非常重要的。

注释:

1.萧公权《中国乡村--论19世纪的帝国控制》,张皓、张升译,联经出版,2014年1月,第592页

2.同上,第295页

3. 同上,第609頁

4. 欧达伟(R. David Arkush )《中国民众思想史论--20世纪初期~19 49年华北地区的民间文献及其思想观念研究》,董晓萍译,中央民族大学出版社,1995年8月,第48~49页

5.同上,第116页

6.刘家峰《中国基督教乡村建设运动研究:1907--1956》,第202页,天津人民出版社,2008年6月

7.转引自熊培云《中国“三农”问题第一人:董时进》,载《南方都市报》,2008年12月28日

8. 陈桂棣、春桃《中国农民调查》,第5页,人民文学出版社,2004年1月