藏族民间人观及其意义解析

还格吉

(西南民族大学民族研究院 四川成都 610041)

引言

人观是人类基本文化分类概念之一,是人类学研究的前沿问题。近年来国内外对此研究的成果日趋丰富,启以后人。其中《人观、意义与社会》[1]一书最具代表性,该书导论部分较为全面地综述国内外的研究现状及发展趋势,因而在此不予赘述。在黄应贵先生的著作中我们可以了解到多民族的人观,如毛利人、阿赞德人、汉人、卑南人、排湾人、布农人、台山人、印度南部Tamil人和菲律宾Ilongot人等,从而更能深入地理解异文化行为。同理,对藏族的社会与文化能够更基本、更细致、更深入而广泛的了解,关键在于深入探究植根于藏民族思想深层的文化观念,即人类最基本的一些概念,如:人观、时间、空间、物、超自然观念、知识等,其中人观最为根本,因为一切以人为始、为本,这一无形的观念居支配地位,是坐标原点,由此引发的行为辐射到社会生活的方方面面。

一、人观

关于人观的研究主要围绕三个主题来探讨,即“个体”、“自我”及“社会人”。这三个主题在不同的文化中有不同的内涵,也有不同的结合以及表现。那么,在藏文化中对“人”的一般定义为“能言表并具有认识能力的生命”,这也是与其他生命体最根本的区别。对此,多识教授深入浅出地指出:“人既不是单独的物质体,也不是纯精神体,是物质肉体和精神识体的组合体……,人的物质肉体和精神识体之间处于互相对立、相互依存、互不分离的对立统一状态,人死后只是粗分的物质和粗分的意识的分离,但细分色体和识体永不分离,作为不间断的生命种子续流,流转不息”。[2]

这是精细的哲学表述,人既是存在的又是非存在的,处于对立的两极之间,一般人们很难深入了解的正是处于存在与非存在之间的精神特质和思维观念,日常的行为方式和生活习惯都受深层文化观念的指导、把控和支配。因此,全面理解异文化的每一层面,首先了解该文化载体——人的深层观念是核心也是关键。在藏区,人们的日常生活中最不可或缺的是各类仪式,一个人从出生到死亡的整个人生过程中要举行种类繁多的仪式,这是我们看得见、摸得着的有形行为、习俗、惯例以及传统,促使这些行为进行实施的机制或指令是我们看不见的无形观念,这一观念就是历史悠久[3]、影响深远的神灵观念。由此,在藏区不管是山川、湖泊还是人牲都依附多种神灵,其中人具有五尊守护神。对此隆朵喇嘛认为“守护乡土的山神位于头顶、制服敌人的战神位于右肩、父神位于右腋、母神位于左腋、位于心脏中央的生命之神、此乃五尊守护神”。[4]东噶教授也作了解释:守护生存的山神或乡土神,其标志为白牦牛;保佑解救的父族神,其标志为尚论(zhng-blon);制服敌人的战神,其标志为花狼;一路扶持的母族神,其标志为驱逐光;守护生命的寿神,其标志为野兽。[5]除外,当代法国藏学家卡尔梅·桑丹对此也有解释:“位于头顶的生命之神、右肩的父神、左肩的母神、脑后的舅神和额前的家神”。[6]虽然出现了不同的版本,但都在从不同层面阐释山神、战神、父神、母神和生命之神,即依附于人身的五尊守护神。

这些守护神随人的出生而依附在身上,正因为有了这些神灵的护佑,人们才能得以生存。对这些神灵时时敬仰,刻不受污,否则会生病,甚至会有生命危险,最典型的例子就是第八代赞普止贡之弑[7]。因此,人身五尊守护神虽然是藏族早期的神祗观念,历经千年的传递至今仍有很大的影响,在藏区具有普遍性。在当下我们经常会遇到这样的情况,比如陌生人用手或衣服在自己身上挥动或拍打肩膀都比较忌讳,尤其是女人拍打男人的右肩[8]或触摸别人的头顶。对小孩更是谨慎,认为小孩生命神的力量很微弱,因此对襁褓中的婴儿倍加看管,一般不会跟陌生人直接接触,可随着年龄的增长,神力也变强盛。每个人身上的守护神神力并不是均等的,有强有弱,这要看前世今生的个人造化。在藏区听老人讲:“宁穿贱人腿上的鞋,也不戴贵人头上的帽”。还有,一般教训小孩时不打上身尤其是头部,就怕位于头顶的生命神受到玷污,招来不幸。由此我们可以看出位于头顶的生命神和右肩上的父神在藏族人眼里是何等的重要。藏族苯教文化和佛教文化间发生冲突、碰撞、交流和融合,这一过程就是藏族原始宗教佛理化和印度佛教藏族本土化的过程,也意味着民族文化性格的转变,从苯教治国时期的尚武精神到以佛教哲学来教化民众的求知意识,是从“外刚”提升为“内刚”。“持明莲花生大师,封为护法保生主”这句话可看出苯教文化里的众神灵被莲花生大师封为保护佛法的神祗和福佑天下有情众生的众山神,两种文化巧妙地相遇相融相伴而生的是我中有你,你中有我的种类繁多的宗教仪式。因此,笔者认为位于头顶的生命神和人人皆知的灵魂(识神)是同义异谓,只是不同时期的不同称谓罢了,对此有些普遍性的民间案例可以作证。

案例1:当有人被病魔困扰多年,到医院就治无效时往往会打卦,举行相应的仪式,用丰盛的祭品来讨好或劝告附在病人身上的非人邪魔,让他带着祭品远离病人,当仪仗拿着祭品出门时务必在病人头顶按顺时针方向环绕三圈后离开。除外,用经书轻拍病人的头顶和两肩及背部。[9]

案例2:当有人临终时,有经验的老人赶快在头顶拔几根头发,认为灵魂就从顶部离开躯体,绝不能触摸下身,这样灵魂转移到下身,从下身离开躯体,如此一来认为灵魂受染不易超脱中阴阶段。[10]

以上案例提供的信息是不同地区不同仪式却有个共同点就是很看重人的上身,尤其是头顶,因为此处是生命神的居所和灵魂出入的去路。民间如此认为,历史文献也有明确记载,如在《藏族历史、传说、宗教仪轨和信仰研究》中记载人身五尊守护神之一的生命神就位于头顶,而后期的藏传佛教文献记载的灵魂也是从头顶中央出入[11]。因此在民间有很多在家男女为了临终时从容自如,能主宰自身心灵的迁移,不受业力的牵引,生前就修习“破瓦法—vpho ba”,修习成功的标志是在头顶中央稍许裂开,“这个头顶上的小孔就是灵魂‘迁移’之孔”,[12]并且可以缓慢插入一根草茎。这一过程叫做“开顶”,已打通灵魂出入的路口,因此也可以断定依附头顶的生命神和灵魂是同义异谓。

二、物质世界与精神世界之间

从藏文化中对“人”的定义里可看出,人既是物质的,也是精神的,因而要面对两种世界,即物质世界与精神世界,这一哲理在藏族人的观念中根深蒂固、影响深远,并一直引导着人们的日常行为。下面从个体、社会人和自我三方面来一一分析其文化内涵。

(一)个体与社会人的关系

一般讲“人”的概念时,“从发生学的观点看,命名的对象是个别的人、具体的人,但人的排他性概念,一开始就超越了个别和具体的范围,遍及到全人类。因此,‘人’这个概念就有了具体的‘人’和抽象的‘人’的双重含义”。[13]在人类学中讨论的“人”是具体的每一个个体,是具体的文化承载者和践行者,但他同样根据藏传佛教哲学对“人”的定义,通过对“人”的整体性来反观自身,认为自身是由肉体和灵魂组成,二者相比更看重无形的灵魂,人没有了灵魂如同行尸走肉、无所作为。关于人体的形成过程在藏医名著《兰琉璃》中有这样的表述:受孕过程分三部分:受孕的条件、形成之动力以及标志。诚如象征雄性的火柴和代表雌性的燧玷(摩擦发火时所用的垫木)并保证火柴和燧玷都纯熟干烈,并施以取火行为,当这些条件都具备并同时实施时方可生火。同理,人之受孕也需父亲的精液、母亲的血液并要求二者都无任何病毒,再有处于中阴阶段受前世业力的灵魂和男女的交配行为,几方因素同时相遇便可受孕,其标志为随着胎儿的增长母亲的腹部鼓起。[14]

这是藏医学中人体形成的基本原理,那么回到具体的个体身上,有着同样的观念并时时践行着。在藏区灵魂转世从至高的活佛到平民百姓无处不在,无时不在。针对这一问题笔者曾采访过一对夫妇,内容如下:

笔者:您家男孩现已多大?

夫妇:三岁多(虚岁)。

笔者:是否指定是某某人的灵魂转世?

夫妇:是的。

笔者:如何断定?能否细述?

夫妇:可以,当时有段时间老梦见同村的已故老人,阿可MN,他在世时是我们全村的经忏师,为村里人念诵经咒禳灾祈福,自然威望很高。有一次梦见他盘坐在我的床头前,一句话也没有,好像在诵经的样子(后来推算此时正是受孕期)。之后也隐隐约约梦见好几次,当胎儿长到三个月后就很少梦到,直到出生。孩子出生三个月半时已故老人阿可MN的家人上门看望婴儿,一看到小孩就欢喜得热泪盈眶,并指定说是他家故人的灵魂转世。他们说:“我们一直在关注并寻找着故人的转世灵童,老人去世已一年多了,在世时心里想的全是救济众生的苦难并付于行动,故坚信很快就会转世的。老人临终时家人刻意没做任何胎记,只是在脑后有点伤痕。于是,我们前往德高望重的高僧处要求打卦,经一番细致的卜算后说已经取得人身,就在自己村里,并说明母亲的属相、家里的人口数、牲畜的外貌特征、家门的朝向以及婴儿的性别和月份,这一切跟你们家的情况很是吻合,最后带你家信息再次向高僧说明想确认,高僧看了之后一口断定就是他,这样我们也放心了,所以就迫不及待地过来看望婴儿”。婴儿对他们也不生疏,看似有亲切感。确实,在婴儿的脑后有个母指大的凹陷,是灰褐色的,因此双方都深信不疑。[15]

以上访谈中我们可以了解作为个体的人是由物质肉体和精神识体的组合体,二者缺一不可。转世灵童的认定也是双向的,父母一方主要依照梦境,而寻找一方主要靠高僧的卜算,最终双方信息都吻合时方可断定,那么控制这一系列行为的机制正是人的生命流转不息的灵魂观念。在藏区一名新生儿自诞生到死亡再到转生的种种行为无时不受这一观念的影响。正如格尔兹对文化和人提出的观点:“最好不要把文化看成是一个具体行为模式——习俗、惯例、传统、习惯——的复合体,直到现在大体上都是这样看待文化的,而要看成是一个总管行为的控制机制——计划、处方、规则、指令(如计算机程序)。人明显的是这样一种动物,他极度依赖于超出遗传的、在其皮肤之外的控制机制和文化程序来控制自己的行为”。[16]按格尔兹的观点来观照藏文化中个体与社会人之间的关系显得很微妙,难以区别。因为人都有自然的人和社会的人的两种属性、双重特点。但人类学所关注的人观是受社会环境和文化观念等因素影响的社会人。从藏传因明的角度对社会人给出的定义是:“具有后天特性的人,即具有从家庭、社会生活环境中形成的人们的生活习惯、文化知识、劳动技能、伦理道德、价值观念、兴趣爱好、思想信仰之类的文化内涵”。[17]同样强调后天形成的观念和受观念制约的行为。但是,对藏传佛教虔诚敬仰的藏区农牧民若不行上供下施、口诵六字真言,手持念珠或转经筒就不知所措,心慌意乱甚至无法生存。因此,在如此氛围的文化环境中婴儿没出生之前或多或少就已经受到深层观念的影响和熏陶,比如难以怀胎的夫妇要举行求(得)子仪式,为了怀胎期和生产时母子平安,怀孕妇女平时勤念《度母颂》,若有空时常到附近寺院点灯、磕头、转经筒、转度母殿、文殊殿或马头明王殿等,在这过程中胎儿跟随母亲已正在接受古有的文化观念及其习气。再有腹中胎儿的灵魂更受多世因缘的业力,有些小孩刚会说话时就能说出自己是某某人的转世灵童,要求到他前世家里看看……,这并不是靠后天的教育而形成,而是前世的印象和习气使然。从这点来看笔者认为在藏族人观中的个体与社会人没有明显的区别,两者趋于合而为一,个体即是社会人,社会人当属个体。

(二)自我

在《荣格心理学与西藏佛教》中所描述的藏民给外界留下的印象是:“西藏喇嘛的欢乐,富有感染力的笑声,与镇定、宁静融合一起的充沛精力,他们微妙的自发性,热情和坦率,这一切都反映了不受日常生活中物质或心理的问题和负担的影响,不惧死亡的人类精神状态”。[18]

这是出家人的姿态,那么在家的平民百姓同样有如此淡定的人生态度。例如2008年的四川汶川地震和2009年的青海玉树地震,我们通过各大媒体从现场发回的报道和实地调研[19]可以看出,同样是突如其来的特大自然灾害,但面对失去家园、失去亲人的态度有着很大的差异。在汶川目睹到撕心裂肺的嚎天大哭,场面惨不忍睹,而在玉树灾区现场呈现的是悲痛而又镇静、绝望而又重生的双重特征,他们把请僧人超度亡灵放在首位,只要为遇难者举行超度仪式则心安理得。鲜明的对照,不同的行为仅仅是表层文化,这一差异背后折射出的是不同的深层文化观念,对待生死的态度。一般藏族人认为“死”并非是一个人生命的终极结束,只是六道轮回中分段生命的转化,根据自己前世的善恶业力再次投胎转世,直到超脱生死轮回。摆脱生死轮回的根本在于消融“我执”,一切痛苦的根源也在于“我执”,即自我意识,如:我的×××…,认为有一个独立实在的自我,从而在追求名、利、财的过程中产生并种下种种苦果。其实佛陀领悟到宇宙真理后高度概括了人生观和宇宙观,就是常讲到的“四法印”。其中诸法无我的“无我”指法无我和人无我,世间万物包括自身都是众缘和合而成之物,这一点在人体的形成过程中更突显,是由内因外缘共时聚集的一个组合体,并无任何实际存在的具有自性的“我”。这不同于布农人的自我观,布农人认为“真正决定一个人活动的是人一生下便有的isang(自我)”。[20]而支配藏族人行为的恰恰是“无我”观,因此,这一“无我”观念渗透到藏民族生活的方方面面。记得在人生的每个阶段接受来自家庭的教养和树立价值观时常听到的一句话是:

在人生的财富榜中排在首位的是正法,其次是子女,排在最后的是金银财宝。

这句教训时时提醒人们借佛法之光从黑暗走向光明,致使自己的精神财富日益丰富,最终彻悟宇宙真理,从而脱离业力轮回的自由平静状态,到达苦海的彼岸世界,这是世人向往的理想境界。要达到这一层,在宇宙中只有人类才能完成这项任务,轮回转生中无我无私,戒恶行善,不断地造福众生,只有这样才能步步迈入至高的境界,但在此过程中又离不开基本的生活保障,可又不过分强求金钱,追逐名利,所以把金钱排在最后,这是一则多么经典的训谕!同样在强调人的精神内涵的重要性,追求精神财富,其最终目的是认识万事万物的本性,即原本的自然状态——空性,并且一切都从属于本性,包括自我。除外,在藏医理论中也强调“无我”观,认为身心的疾病都是由“我执”而起,所以“身心病魔并非无缘生,故要常思无我性空义理”。[21]如果想进入藏医药学的神秘殿堂不知内明学则只能在殿外遥望,因二者交织在一起,好比是物理学和数学的关系,是同根发芽的两片叶子,想刨根问底只有同时嚼烂两片叶子,才能知晓其究竟,这对藏医研习者提出的很高要求。正因为有了这样的学科关系,在藏区稍有内明学识之人同时也是医师,更何况那些精通五明、十明的班智达。例如:青海省内首批的某高校藏医学博士生领衔导师DZJ先生因满腹经纶,又平易近人,在国际藏医学界富有盛名,虽然现已退休,可多少学子渴望他重返讲堂传授深奥的藏医理论,但他依然放弃所有的世俗名利隐居深山,践行着他认为最有意义的讲学修习。他讲到:

有很多前来求知的、学医的,有本民族的也有异族同胞和老外,有些人想不明白,不在繁华都市的高校,享受博导的待遇。而独自一身到深山,尤其是异族和老外说我是个傻子,哈哈哈……[22]

这案例虽不具有普遍性,但正是践行“无我”观的鲜活实例,由于没有一个独立实体的“自我”观念而引发的行为举止让局外人看来有些不可思议。一般异文化携带者很容易从他们的价值观去评判自认为是“稀奇古怪”的行为和习俗。我们万万不能把自己的价值观念强加于别人身上,理应从“他者”的角度把这些行为和习俗放在整体的本文化脉络中,方可了知它深层的文化观念,这样才算真正了解到“稀奇古怪”行为背后的文化意义。

三、个体与精神界的“等价交换”

以上讨论了个体是物质和精神的组合体,故要面对两种世界,在物质世界有主客、是非对错之分,在观念世界同样也有善恶、正邪之二元结构,直到开悟成佛直面体验,才会放弃分别心获得非二元性的知识,即对真知的绝对认识。因此,依附个体的五尊守护神都认为是善的、处在正道的赐福消灾的神灵,应时时抱着感恩之心去供奉。与此相对的则是招来灾难,致使人到苦难深渊的邪魔,对此同样要以布施灵器以求远离自身。无论对守护神上供祭品,还是对邪魔下施灵器,最终目的却是一致的,只求个人、村社、天下有情众生的平安和幸福。这一观念的具体行为就是藏民在日常生活中离不开的各类仪式,包括个体的和群体的。如个体的出生仪式、男孩满三岁(虚岁)时的取发仪式、女孩满13、15岁时的通过仪式(戴头仪式)、结婚仪式、兴旺后代(骨系)仪式、增寿仪式、增资求财仪式、增运仪式、除障仪式、五谷丰登仪式和超度亡灵仪式等等。这类仪式的实质则是“等价交换”。因为“治理国民之觉苯,为了有情众生之福祉,等价交换赎身之刍灵,此举乃为等价交换之仪轨”。[23]这里再三强调“等价交换”,意味着迫害个人和灾祸村社的非人鬼神与受害者之间举行的用以忏罪替死的财物替代品,一般用彩线绕成或用糌粑捏成日用品、牲畜、房屋等摹拟物来布施鬼神,通过明咒的加持力,在鬼神的视域内这些灵器都是真实的,也是急需所用的,因而便带着替身品远离迫害对象,此时受害人或村庄恢复应有的平静、幸福的生活。“等价交换”一词藏语称之为“禄—glud”,据成书于14世纪的《善威》中讲“依苯教看来‘禄’的仪式内容属于佛理化的苯教,但这一行为观念本身是藏族早期土生土长的本土文化”。[24]虽然这一观念既古老而又无法实证,但经过历史的沧桑巨变丝毫没能削弱,如今仍很盛行,已成为藏族民众生活中不可或缺的行为习惯。这一观念也渗透到藏医理论:“所有疾病四百零四种,……,百零一之病因在于魔。故要驱逐病魔无用药,驱除病魔无药也生存,如同无臂之囚犯,百零一病都属寿命病,不治则死,施治则能生”。[25]这里的数字404是指所有的疾病种类,其中101种疾病(25%)的病根是由非人鬼魔所致,分五种类型,即鬼魅病、疯病、癔病、魔鬼曜病和毒龙病。藏医名著《四部医典》中极其详尽地介绍了这五种魔病的生因、性相以及治疗方法,唯恐篇幅过多,故在此不予细列。这类疾病的病因莫过于个体的身、语、意所造的恶果引来神灵的愤怒,那么治疗方法自然与神灵界的“等价交换”是分不开的。的确,通常有村民或牧民生病不起时,一边到医院就治,一边在家诵经。有些病人到医院就诊,可无法诊断病因,就去占卜,据卜算内容在家举行相应的“等价交换”仪式,反而日益好转,逐渐康复。

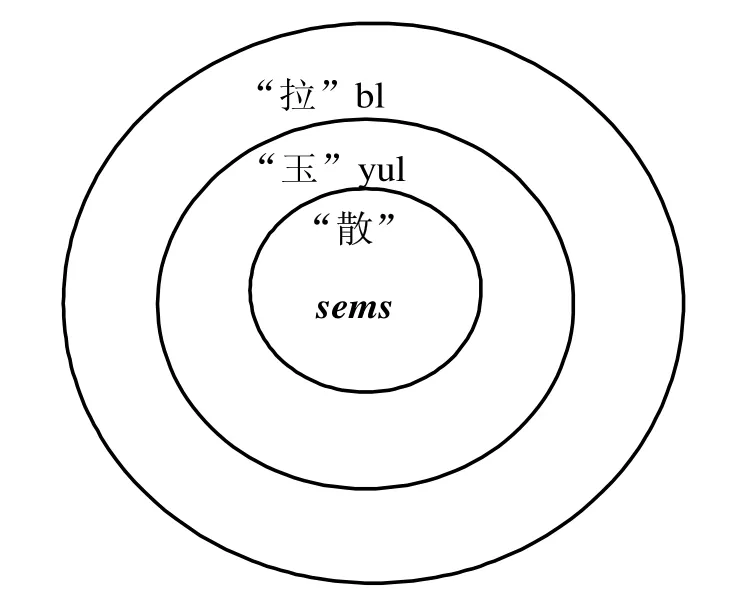

图1 细分的色体和识体

在“等价交换”仪式中与鬼神交换的有时是指位于头顶的生命神,藏语称“拉”,是“藏族古有的本土概念,属于早期的原始信仰”。[26]与“拉”的内涵有所不同,但较为普遍的说法是“拉为意之神变,意为心之聚光,心为所藏识,三者间的关系如同:心为火焰,意为火光,拉为火烟”[27]。见图1。

据藏传佛教给出的人之定义来看,人既有粗分的物质肉体和精神识体,又有细分的色体和识体,上图所示的正是细分的色体和识体,即“拉(魂)”属于细分的色体,“玉散”属于细分的识体,三者为一体则为灵魂。如图1所示的同心圆中,位于最内层的最为核心,依次类推,一般“拉”离体而去,生命还能维持,一旦喻为火源的“散”熄灭则生命即刻告一段落。民间认为”拉”具有很强的流动性,有时跟随人的生命附在身体内,而有时离开躯体游走四方。一般受到惊吓或无法忍受的病痛发作时“拉”就会离体远去,附在自然物上,如:神魂山、神魂石、神魂树和神魂湖等,由此这些自然体被认为具有神圣性,所以往往被供奉起来。据史料记载“藏族早期社会的部落首领或达官贵人可以选择自己的附魂物(山、湖、石、树等),随着社会的更迭和文化的变迁,到公元6-7世纪时吐蕃赞普个体的附魂物就开始演变为整个藏族社会或某个地方社区的守护神。”[28]就是现已成为藏族民间信仰的重要组成部分的各山神,如世间九大[29]山神以及众地方神山和玛旁雍措等大小湖泊,对这些神山神湖的信仰无时空、地域的限制,呈现为共奉共享的精神资源。一旦人体内的魂魄失散,则要举行招魂仪式,这仪式同样与神灵世界举行“等价交换”。魂魄观念虽然属于藏族早期的文化观念,但在藏传佛教各仪式中也有它的一席之地。通览苯教与宁玛派之间对招魂仪式的具体差异[30],传统的、核心的观念没有变,仍然坚信每个个体都有依附在身体内的“拉”,一般认为位于顶髻,二者间的差异在于方式。如由苯教师举行时首先供赎命(身)之祭品再念诵真言、招魂……。而宁玛派则于仪轨开始时首先要迎请众神灵(上师、本尊、护法神、山神等)再供赎命(身)之祭品、念诵真言、招魂……,最后指路或引路、长寿灌顶及祷祝天下有情众生平安吉祥、扎西德勒!招魂仪式过程给笔者最直接的感受是神灵世界也具有两重性,包含了人性的所有特性:黑暗与光明、邪恶与善良、兽性与超人性、魔性与神性。而且,每个个体的能力是有限的,日常行为离不开他人的帮助。再者,并非所有的神灵都具有保护众生、赐福消灾的神性,也有它的另一面,如何免遭这另一面的侵害关键在于自身,无论是身、语、意的戒恶行善,还是胡作非为都会引发相应的果报。

结语

藏族人的世界观、人生观以及价值取向深受流传数千年的文化的影响,主要有以下四点:

首先,居支配性的“无我”观念。世间的万事万物都是众缘和合而成,本质上没有一个独立实在的自性和自我。从这点看人的本性既不同于孟子的“性本善”,也不同于荀子的“性本恶”,而是不善不恶,具有可塑性极强的“本性清净”。当然这是终极境界,这一观念已渗透到世俗界的人对自身的认识。由个体形成的因素、条件和过程中更能突显“人无我”的哲理内涵,“人无我”不是否定世俗中实存的人这一现象,而是用来破除人们对“自我”的一种偏执和自私的极端观念,但一般很难身体力行,因而也就很难超脱六道轮回,并从中历经无数次的轮回转世。因此,人们借用佛智努力朝向光明并践行着,有的还在起点,有的已在路上,而有的却即将到达终点,一路的思想导师正是戒恶行善、行善好施、施而无悔的利益众生的“无我”观念。知道这一哲理,对于在藏区很盛行,可异文化者看来却“不可思议”的行为习俗(如天葬)也就了然了。

其次,强调人的整体性。人分为普遍的人和具体的人,因而具有普遍性和个体性双重特性,两者并非互相排斥,而是互为补充,互相完善,是同一实体的两个方面。如同人们一方面认为人是由五蕴[31]和合而成,无自性,而另一方面又承认个体在轮回中的存在是必然的。这一既对立又统一的有机联系,只有在彻悟中才能体验得到,这种体验不是把心灵消融于完全的虚无中,而是使它认识到个体本身在其核心中包含着整体性。这一理念很好地体现在藏医学理论中,因藏医学不仅仅是属于医学范畴,还蕴含着深厚的文化底蕴和哲学义理。藏医吸取藏文化的精华部分(生命观、无我观、业力观等),把藏族哲学思想和生命科学结合而形成藏医的理论体系,是以人为本,从认识人的形体和神体(精神、意识、思维)等多个方面整体考虑并把握病情的。

第三,神灵世界被人格化,是个人心灵的真实反映。不受时空限制的神灵观存在于每个人的心中,并对个人产生深远而强烈的影响。如同人一生下来就依附在体内的五尊守护神,这些都是护佑个体的神性的一面。反之,由于自身的三门(身-肉体;口-言语;意-心灵)造恶而招来邪魔缠身生病失魂,无论具有神性的守护神还是具有魔性的精灵也都是同一实体的两面,时时在监督人的行为举止。如果能行上供三宝下施弱势群体等善业则会得到神性的护佑和鼓励,并增长自身的福德资粮。如果亵渎真理,损人利己则会引来神灵的愤怒,原本的神性变为邪恶的魔性并惩罚于你,甚至让你付出生命的代价。所以,我们在藏区看到的各类仪式包括祭祀的、放生的、布施的等等,这些行为的实质则是与观念世界间的“等价交换”。

第四,生命流转不息、众生互为父母为例的因果理论。以上讨论的藏族民间人观行为中时时都能流露出这些观念,正如在藏区大至活佛小至个人都有灵魂转世之说。据受染的意识按善恶业力的指向在六道的相应环境中投生转世,在转世后的新的一生中,在主观意识和客观条件的双重作用下,又重新造业,积累因缘,形成再生的转世因缘。在这一链条中强调了因果报应,因而在世时造了很多恶业的人,包括自己的家人在六道中很难取得人身,有可能转在恶道,即地狱、饿鬼、畜生道。因此,要甚解“视有情众生为母”之内涵,善待我们周围的所有生命。

[1]黄应贵.人观、意义与社会[M].台北:“中央研究院”民族学研究所,1993.

[2][13][17]多识仁波切.藏传佛教认识论:开启量学(因明学)宝库之金钥[M].兰州:甘肃民族出版社,2010:10-11,27,11-12.

[3]关于藏族原始信仰的起源问题在《藏族文化发展史》(上册)中有详细的论述,丹珠昂奔先生从苯教文献、敦煌文献和藏族史料等多种文献资料分析这一复杂的历史问题,认为神灵观念的诞生时间可追溯到公元前5、6世纪。

[4]恰白·次旦平措.隆朵·阿旺洛桑全集(藏文,下册)[M].拉萨:西藏藏文古籍出版社,1991:460;莱隆·谢毕多杰.藏族神祇名录(藏文)[M].北京:民族出版社,2003.

[5]东噶·洛桑赤列.东噶藏学大辞典(藏文)[S].北京:中国藏学出版社,2002:624.

[6]卡尔梅·桑丹坚参.卡尔梅·桑丹选集—藏族历史、传说、宗教仪轨和信仰研究(藏文上卷)[G].北京:中国藏学出版社,2007:284.

[7]丹珠昂奔.藏族文化发展史(上册)[M].兰州:甘肃教育出版社,2001:226-227.

[8]这说明在藏文化中男性和女性先天就有差异性,由于生理结构的不同导致后发的心灵上的种种差异,绝非简单的重男轻女思想。具体另作一文阐述。

[9]笔者于2013年8月16日在青海热贡多日宁村宗教仪轨上观察访谈记录而成。

[10]笔者据2011年8月11日青海贵德县尕让乡扎里毛村村民D老人(80岁)的口述整理而成。

[11]巴竹·吉美却旺.普贤上师言教(藏文)[M].成都:四川民族出版社,1999:549-572.

[12]格勒.藏族早期历史与文化[M].北京:商务印书馆,2006:455.

[14]第悉·桑杰嘉措.兰琉璃(藏文,上册)[M].拉萨:西藏人民出版社,1982:58.

[15]笔者于2013年8月19日采访青海热贡多日宁村村民XH夫妇记录整理。

[16](美)克利福德·格尔茨.文化的解释[M].韩莉,译.南京:译林出版社,2008:49.

[18](美)拉·莫阿卡宁.荣格心理学与西藏佛教——东西方精神的对话[M].北京:商务印书馆,1999:135.

[19]还格吉.玉树地震灾区口传文献遗产整理研究述略[J].民族学刊,2011(4);夏吾李加.玉树地区典籍文献遗产类型研究与反思[J].民族学刊,2012(2);等等.

[20]黄应贵.人观、意义与社会[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2002(1).

[21][25]玉多·去登贡布.四部医典(藏文)[M].拉萨:西藏人民出版社,1982:401;661.

[22]2013年8月16日笔者在静修处对他进行访谈的过程中无意间流露出的信息。

[23][24][26][27][28][30]卡尔梅·桑丹坚参.卡尔梅·桑丹坚选集——藏族历史、传说、宗教仪轨和信仰研究(藏文下卷)[G].北京:中国藏学出版社,2007:183,181,179,131,136-137,161-179.

[29]在藏文典籍文献中,藏族元始九大山神的谱系及其所处位置,略有不同。在此依据莱隆·谢毕多杰所著的《藏族神祇名录》(成书于1734年)中的记载:1)位于前藏贡波地区的沃德贡杰(vo-de-gung-rgyl);2)位于前藏雅隆地区的雅拉香波(yr-lh-shm-po);3)位于前藏达波地区的岗波拉杰(sgm-po-lh-rje);4)位于后藏地区的哈奥岗桑(hvo-gngbzng);5)位于象雄阿里地区的格拉盖果(sku-lh-ge-rgod);6)位于藏南洛扎地区的格拉喀日(sku-lh-mkhv-ri);7)位于藏北那曲地区的念青唐拉(gnyn-chen-thng-lh);8)位于多朵玉树地区的尕朵觉沃(sg-stod-jo-bo-sgyogs-chengdong-ra);9)位于多麦果洛地区的玛沁邦母热(rm-rgylsbom-ra)。这仅仅是九大山神名号以及大概所处的传统区域。

[31]五蕴:是法相宗最为基本的理论范畴,用来分析众生的生命现象,即有情众生是由五种因素积聚而成,分别是色-物质现象、受-感觉、想-知觉或表象认识、行-行动意志和识-意识。这些思想归纳在世亲论师一脉所造《五蕴论释》书系,参见:丹珠尔对勘本(藏文第七十七卷)[G]北京:中国藏学出版社,2001:35-49,524-657,669-744,750-1015.