港珠澳大桥详勘钢管桩试桩与勘察成果对比

王爱国 黄 扬

(江苏省水文地质海洋地质勘查院,江苏淮安 223005)

1 工程概况

港珠澳大桥跨越珠江口伶仃洋海域,是连接香港、珠海、澳门的超级跨海通道,大桥详勘阶段在青州航道桥附近离桥梁设计轴线北侧约150 m处进行了一组钢管桩试桩,共2根,编号分别为SZ1,SZ2,桩顶标高均为 +5.0 m,桩底标高均为 -80.0 m,桩长85 m,桩(内)径为170 cm,壁厚为25 mm/22 mm。为配合桥梁试桩施工及试验研究,在试桩区进行了地质勘察工作,以便查明工程地质条件,为地基基础设计、施工提供工程地质资料和岩土设计参数,在试桩位置布设2个钻孔,终孔条件为进入中风化岩10 m~15 m或微风化岩5 m~10 m。

2 试桩区地层岩性

试桩桩位地层岩性见表1,表2,由于桥梁试桩补勘与桥梁详勘分别为不同勘察单位施工,虽然大的地层层序一致,但各家在具体分层上存在差别,为增加可比性,选择本次详勘距离试桩位置最近的61号等墩台钻孔揭露地层与试桩位置地层进行对比,通过岩土现场描述、岩土物理力学指标找出两者地层对应关系见表1,表2,经研究发现试桩区第④大层中的混卵石地层分布明显少于青州航道桥段的部分墩段(如56号、57号、58号、59号墩,青州航道桥段不同墩位间也存在差异)。

3 钢管桩试桩研究报告分析[1]

具体分析锚桩反力架法试验结果可以发现,SZ1与SZ2试桩的极限承载力分别为20 500 kN,18 760 kN,相差1 740 kN。SZ1试桩起始加载为5 360 kN,荷载级别共11级,其中1级~6级级差为2 680 kN,7级级差为740 kN,8级~11级级差为1 000 kN,共加荷载23 500 kN。SZ2试桩起始加载也为5 360 kN,荷载级别共7级,级差均为2 680 kN,共加荷载21 440 kN,由于在第7级加载时未能及时根据Q—s曲线调整试验荷载的级差,导致SZ2试桩确定的极限承载力偏低。

根据SZ1,SZ2两个桩位地质钻孔资料,采用JGJ 94-2008建筑桩基技术规范第5.3.7条规定的公式计算钢管桩单桩竖向极限承载力标准值Quk,SZ1单桩竖向极限承载力标准值应为22 072 kN,试桩的试验结果为20 500 kN,小于此值要求。SZ2单桩竖向极限承载力标准值应为21 404 kN,SZ2试桩的试验结果为18 760 kN,小于此值要求。

SZ1桩端进入⑧2层强风化混合花岗岩0.90 m,地质资料提供的钢管桩单桩极限端阻力标准值为5 500 kPa,桩端阻力容许值理论计算值为2 478 kN,其极限值的计算值为4 956 kN,而SZ1在施加20 500 kN的极限荷载时,对应的桩端轴力测试值为1 811 kN,进一步可反向计算出实际⑧2层强风化混合花岗岩提供的钢管桩单桩极限端阻力标准值为2 010 kPa。

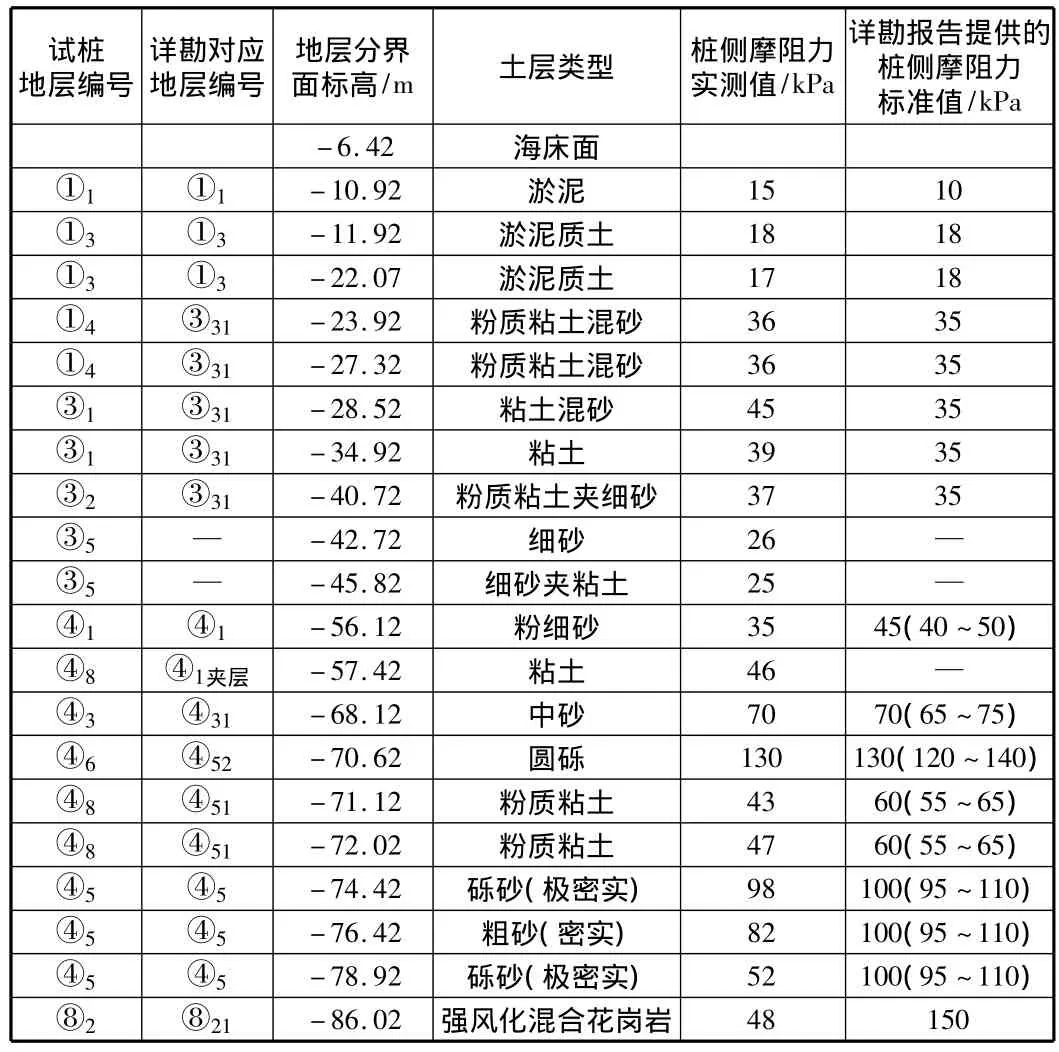

表1 SZ1桩位地层岩性表

SZ2桩端进入⑧2层强风化混合花岗岩1.08 m,地质资料提供的钢管桩单桩极限端阻力标准值为5 500 kPa,桩端阻力容许值理论计算值为2 164 kN,其极限值的计算值为4 328 kN,而SZ2在施加18 760 kN的极限荷载时,对应的桩端轴力测试值为990 kN,进一步可反向计算出实际⑧2层强风化混合花岗岩提供的钢管桩单桩极限端阻力标准值为1 258 kPa。

表2 SZ2桩位地层岩性表

试桩承载力从锚桩反力架法试验结果与理论计算对比分析,二者产生差异的原因试桩报告认为是桩端闭塞效应与理论计算不符所致;从地质角度分析,SZ1,SZ2试桩均以⑧2层强风化混合花岗岩作为桩端持力层,桩(内)径为170 cm,而两根试桩进入持力层均约1 m,进入持力层的深度不够,难以有效发挥出⑧2层强风化混合花岗岩对桩的承载力(包括侧阻力和端阻力),因此导致锚桩反力架法试验结果得出的单桩竖向极限承载力标准值、桩端阻力极限值比理论计算值低。

4 试桩研究报告与勘察报告成果对比分析

SZ1,SZ2试桩结果得到的与详勘报告提供的桩侧摩阻力标准值的对比见表1,表2,下面将SZ1,SZ2试桩根据荷载试验得到的与详勘报告提供的桩侧摩阻力值进行具体对比分析。

①1层淤泥试桩得到的数值为10 kPa~15 kPa,详勘报告提供的数值为10 kPa,两者差值在正常范围,产生差异的原因在于淤泥的含水量变化较大,从而导致其能提供给钢管桩的侧阻力大小有别。

①2层淤泥试桩得到的数值为15 kPa,详勘报告提供的数值为12 kPa,两者数据基本吻合。

①3层淤泥质土试桩得到的数值为17 kPa~18 kPa,详勘报告提供的数值为18 kPa,两者几乎一致,吻合的很好,说明详勘报告通过对该层土的室内土工试验数据、现场原位测试成果分析评估并结合地区经验提供的桩基参数比较可靠、比较符合实际情况。

③31层粉质粘土混砂试桩得到的数值为35 kPa~39 kPa,粘土混砂试桩得到的数值为45 kPa;详勘报告提供的数值为35 kPa;除粘土混砂层桩侧摩阻力外两者数据基本吻合;试桩区③31层粘土混砂状态为软塑且混较多粉细砂,而详勘报告中③31层粘土混砂状态为流塑且局部混粉细砂;根据地质经验,粘土状态由软变硬则所能提供的桩侧阻力也随之提高,粘土混砂量增加也会提高桩侧阻力,因此试桩区③31层粘土混砂由于状态稍好、含砂量较高从而导致其能提供给钢管桩的侧阻力比详勘报告中③31层粘土混砂提供的要高。

④1层粉细砂试桩得到的数值为35 kPa~39 kPa,详勘报告提供的数值为40 kPa~50 kPa,两者存在一定的差异。试桩区④1层粉细砂密实度以稍密~中密为主且夹薄层粘性土,而详勘报告中④1层粉砂密实度为中密,不夹薄层粘性土;根据经验砂土状态由松散至密实则所能提供的桩侧阻力也随之提高,同样密实度的砂土由于夹薄层粘性土可能导致其提供的侧阻力偏低,因此试桩区④1层粉细砂由于状态稍差、夹薄层粘性土从而导致其能提供给钢管桩的侧阻力比详勘报告中④1层粉砂提供的要低。

④31层中砂试桩得到的数值为70 kPa,详勘报告提供的数值为65 kPa~75 kPa,两者数据基本吻合。

④52层圆砾试桩得到的数值为125 kPa~130 kPa,详勘报告提供的数值为120 kPa~140 kPa,两者数据基本吻合。

由于SZ2试桩在第7级加载时未能及时根据Q—s曲线调整试验荷载的级差,导致试桩确定的极限承载力偏低。从加强数据的可对比性分析,下面层位仅将SZ1试桩根据荷载试验得到的与详勘报告提供的桩侧摩阻力值进行具体对比分析。

④5层粗砂试桩得到的数值为98 kPa~100 kPa,详勘报告提供的数值为95 kPa~110 kPa,两者数据基本吻合。

⑧21层强风化混合花岗岩试桩得到的数值为63 kPa,详勘报告提供的数值为150 kPa,两者数值差异很大,分析原因,如前所述,SZ1试桩进入⑧2层强风化混合花岗岩只有0.90 m,进入持力层的深度不够,难以有效发挥出对桩的承载力(包括侧阻力和端阻力),因此还是以详勘报告提供的桩侧摩阻力标准值作为设计依据为宜。

[1]广东省长大公路工程有限公司,交通运输部公路科学研究所.港珠澳大桥主体工程桥梁钢管桩试桩报告[R].2011.

[2]江苏省水文地质海洋地质勘查院,中交公路规划设计院有限公司.港珠澳大桥主体工程桥梁DB01标段施工图设计工程地质勘察报告[R].2011.

[3]JGJ 94-2008,建筑桩基技术规范[S].