合作治理主体间互动机制研究

——以宁波市力邦社区为例

□ 黄桂婷 李春成

合作治理主体间互动机制研究

——以宁波市力邦社区为例

□ 黄桂婷 李春成

合作治理作为解决公共问题的途径,主要包括合作治理意向达成、合作治理实施以及合作治理绩效评估三个阶段。合作治理主体间互动机制则是治理实施阶段中的关键部分。参与主体在治理过程中的对话、信任、协商和共享四大机制构成了治理主体间互动机制的重要内容,理想的合作治理主体间互动机制模型应是这四大机制的有机结合。这种理想型主体间互动机制在宁波市力邦社区合作治理的实践中得到了较为充分的体现。

合作治理 主体间互动机制 对话机制 信任机制 协商机制享

20世纪80年代以来,合作治理作为社会自治力量成长的结果,正在成为一种流行的治理模式。[1]一般而言,合作治理从理念到实践包括三个阶段——合作治理意向达成、合作治理实施和合作治理绩效评估。国内外学者对合作治理的动因、前提条件、概念、基本要素以及绩效等问题进行了较为深入的研究,但这些研究集中在合作过程的第一和第三阶段,而对合作治理的实施过程研究尚不够深入。本文将研究重点置于合作治理的实施阶段,尤其是参与主体在合作治理过程中的互动机制。先从理论上探讨何种机制组合在理论上会产生良好的治理效果,建构主体间互动机制的理想模型,然后,以宁波市力邦社区作为个案,诠释和验证这一理想模型的实践应用。

一、概念界定

(一)合作治理

为了应对日趋繁复的公共事务,西方国家不断寻求治理模式的变革。从最初以政府治理为主的传统公共管理,到引入市场要素的新公共管理,越来越多的人注意到,单一的政府治理或者市场治理都难以独自满足公共需求,需要政府、市场和第三部门之间的彼此合作、权力共享,来迎接日益严峻的公共治理挑战。

合作治理作为一种治理方式被广泛应用于各个领域,但是学者对合作治理的概念并没有进行严格的界定。[2]Healey、Innes和Booher分析了合作治理的基本动因,[3][4][5]Freeman从管制与行政法的角度对合作治理进行了解读、[6]Wondolleck和Yaffee在自然资源的管理上也引入了合作治理的概念。[7]但上述学者仅从某一特殊领域或某一方面对合作治理进行了解读,没有从一般意义上对合作治理加以界定。

Ansell和Gash对合作治理概念的界定受到广泛认可。他们先是基于对大量文献的梳理,认为在公共议题领域内,合作治理是将公共部门与其他多种利益主体进行整合以达到制定具有一致倾向性决策的目的。[8]然后,基于对137个实例的经验总结,提炼出合作治理的关键特征,最终将合作治理定义为一个或者多个公共机构与非公共机构共同致力于制定集体性决策过程的制度安排,其中,决策制定过程是正式的、基于共识的并且是深思熟虑的,通过这种决策来达到制定公共政策、执行政策或管理公共项目、资产的目的。[8]Geert R.Teisman和Erik-Hans Klijn也认为合作治理是所有领域中的社会决策制定,这种决策制定涉及范围很广,包括政府部门之间、政府与公民之间以及政府与私人部门之间。[9]

此外,基于过程的视角,Michael McGuire认为,合作治理是在跨机构的安排中促进问题(这种问题是单一主体无法或者很难解决的)解决的过程[10],它不仅局限于多元主体参与决策制定的过程,还包括具体合作治理运作以及合作治理效果等多方面。

综上所述,本文认为,合作治理是公共机构与非公共机构基于共同的利益诉求、针对公共议题进行合作、解决公共问题的过程,主要包括合作治理意向达成、合作治理实施以及合作治理绩效评估三个阶段。

(二)合作治理主体间互动机制

汉语中的“机制”有四重含义:[11]机器的结构和工作原理;有机体的构造、功能及相互关系;某些自然现象的物理和化学规律;一个工作系统的组织或部分之间相互作用的过程和方式。马里奥·邦格(Mario Bunge)认为“机制作为一个过程可以引发或者阻止整个系统或者其子系统的某些变化”,[12]这一定义有三层含义,即首先,机制是一个过程;其次,机制能够引发或者阻止变化;第三,机制能够将某些因素串联起来,从而驱动变化或阻止变化。

借鉴上述观点,本文认为,合作治理主体间互动机制是在合作治理中起决定作用的参与主体之间相互作用的过程和方式,这种过程和方式能够确定不同主体在合作中的地位、开辟主体间的沟通路径以及驱动合作治理的发生与变迁,是引发与阻止合作变迁的关键因素。

二、理想合作治理主体间互动机制模型

(一)合作治理主体间互动机制的地位

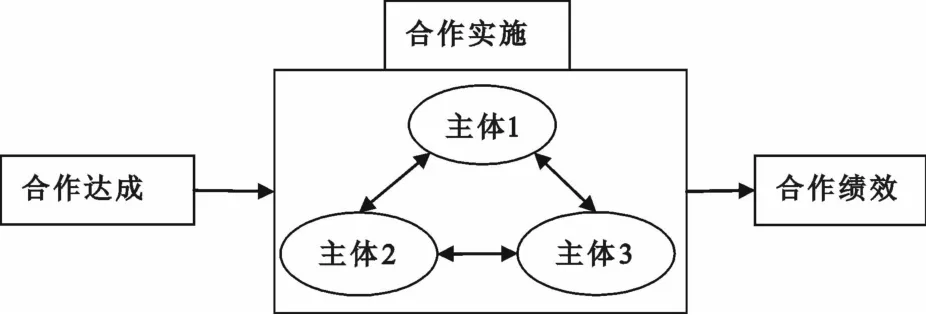

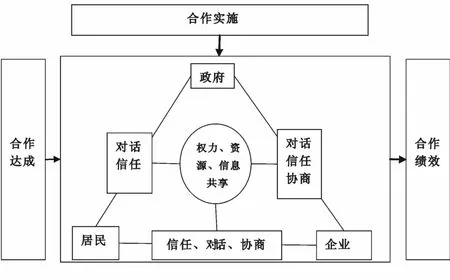

合作治理实施在整个治理过程中起承前启后的作用,它承接合作达成阶段,直接关系着合作治理意向的具体实现;同时,它也直接决定着合作的质量和效果。然而,其本身又取决于有无良好有效的行动机制;主体间互动机制是合作治理实施的核心,它是合作治理行为结果的“发生器”(见图一)。[13]

图一 主体间互动机制在合作治理中的地位

(二)合作治理主体间互动机制的理想模型

理想的合作治理主体间互动机制应当包含对话、信任、协商和共享四种机制。这四种机制又可以归为基础机制和核心机制两大类。对话机制、信任机制与协商机制是基础机制,它们是合作互动的基石,奠定了合作主体互动行为得以持续的基础。共享机制则是互动过程的核心机制。共享机制本质上是合作主体在基础机制作用下,对资源分配进行博弈以达到均衡的过程,其中最具决定意义的则是权力,因此,权力博弈与均衡(共享)是许多合作治理实践的关键。

1、对话机制

对话机制指在治理过程中,合作主体以建立信任、加强沟通为目标,基于一种开放的心态进行面对面的对话,进而形成的一种固定的沟通机制。

福克斯和米勒认为:“在许多公共政策网络中,真实对话的原则是非常明显的。通过对话,公共行政管理人员、来自产业群体的政策专家、相关利益群体、法律专家以及其他公民都想弄清楚一种状况。进一步,他们想尽量弄清楚这种状况作为行动先导的理由——这是一个开放性的问题,这个问题是:下一步该做什么——来使参与者充满活力,使他们能够互动,创造出奇迹和可能的变化”。[14]福克斯、米勒点明了对话在合作治理中扮演的重要角色。

理想的合作治理中,对话机制贯穿于整个合作治理过程。所有的合作治理都建立在参与主体面对面对话的基础上。从治理过程来看,合作治理是以“面对面的对话”为起点、以成果为终点的循环,这一过程保障了协作的有序前进。在互动过程中,良好的对话机制能够打破僵化的沟通障碍,建构一条通往信任、尊重、共识的道路。[15]Ansell和Gash认为,面对面的对话是合作治理的必要(但不充分)条件,很难想象没有经过面对面谈话而行之有效的协作。

2、信任机制

“信任关系经常被描述为协作的本质”,[16]如果合作策略的选择、团队的建立等等是合作技巧的话,信任显然不属此列。信任机制是指在治理过程中参与主体基于对话、共同行动以及尊重各方意愿而对彼此产生的信心。

信任机制在合作过程中往往被认为是由于相应立法保障的缺失而使得参与主体间在互动过程中所要遵循的一项基本原则。[17]合作治理在某种意义上强烈地表现出一种信号,即合作过程不仅仅是各主体之间的对话,而且更为重要的是基于这种对话机制建构的一种信任关系。换言之,对话的目的之一就是建立信任机制。信任在维系主体间关系推动合作顺利进行方面发挥着基础性的作用。特别是在合作主体相对陌生或是高度对立的状态下,参与者更应寻求建立信任的途径。

信任机制的建立绝非一蹴而就,往往要经历一个较长的过程。由于没有可供借鉴的已有路径,参与者往往在冒有一定风险的情况下进行对话和合作,进而取得一定的成果,这种成果使得主体间形成了一种共识——合作对象是可靠的,可被信赖的。正是在这种往复加强的过程中,信任机制才逐渐建立起来。[18]

3、协商机制

协商机制是继对话、信任之后的又一重要机制。从过程上看,三者之间具有一定的连续性,当不同主体通过对话建立合作,在信任的基础上推进合作以后,协商机制实际成为合作得以持续进行的重要保障。

协商机制是指合作主体在信任的基础上,在坚持参与主体之间平等的地位前提下,就具体合作问题进行磋商进而建立起的主体间获取共识的机制。如何协调政府、公民组织甚至外部团体的行动是合作治理的一大难题,他们之间的矛盾和冲突需要通过协商来解决。在理想的合作治理中,协商行动是到处存在的。M.Mandell和T.Steelman对洛杉矶世纪自由行项目的网络分析表明,管理者的成功就在于管理者能突破多边沟通的障碍,通过协商将纵横关系中的行为主体连接成一个紧密的整体。[19]因此,协商机制要求管理者具备说服和处理冲突的能力。[20]

而在一项基于我院应届和往届医学研究生的问卷调查中显示,每日文献阅读花费1~3小时的研究生占54.9%,其中,14.6%的科研型研究生每日阅读文献时间超过3小时,显著高于临床型研究生[4]。由此可见,医学研究生在文献信息检索及使用能力方面显示出明显的不足,临床型研究生在临床实践工作中遇到疑难病例的诊治问题,也并没有有效利用文献信息向上级医生提出合理建议。

4、共享机制

共享机制在合作治理主体间互动机制中处于核心地位,是合作主体就资源分配进行博弈以达到均衡的过程。资源是一个广义的概念,主要包括权力、(物质)资源和信息,其中权力共享是合作治理中最为关键的内容。政府与企业、第三部门以及公民等建立合作,本质上是权力向社会的让渡。权力转移是双向的,即一方权力让渡,另一方权力接受,权力让渡和接受的动力在于权力背后的利益驱动。[21]利益相关者之间的权力平衡问题在合作治理中相当普遍。[22]如果参与主体中的任意一方缺乏有效的能力、地位、资源去参与治理或者不能与其他主体平等合作,那么治理将极易被一方垄断,合作也极易崩溃。

其次,合作治理还需要资源和信息的共享。格理·斯托克认为,治理理论明确了各参与主体在公共服务提供中的依赖关系;为了达到共同的目标,各个组织必须进行资源交换、共享、就目标进行谈判。因为“无论其为公有或者私营,都不存在哪个机构可以同时拥有知识和资源这两方面的充足能力来独自解决所有的问题”。[23]这意味着,在合作治理中,政府与私人部门在解决社会问题或者提供公共服务时,双方应当相互利用各自手中掌握的资源进行整合与合作。此外,公众对公共服务信息的知情程度直接影响着公共服务的质量与效率。建构公共信息共享机制的实质是降低或减少社会成员之间的谈判成本。因此,成功的合作治理往往要求建立便利有效的公共信息服务平台,它是信息共享机制的关键。[24]

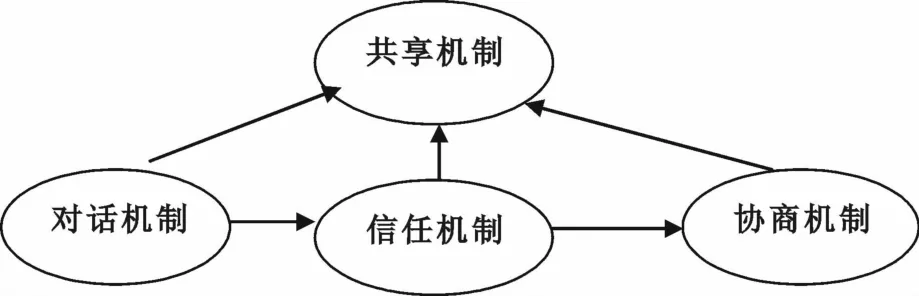

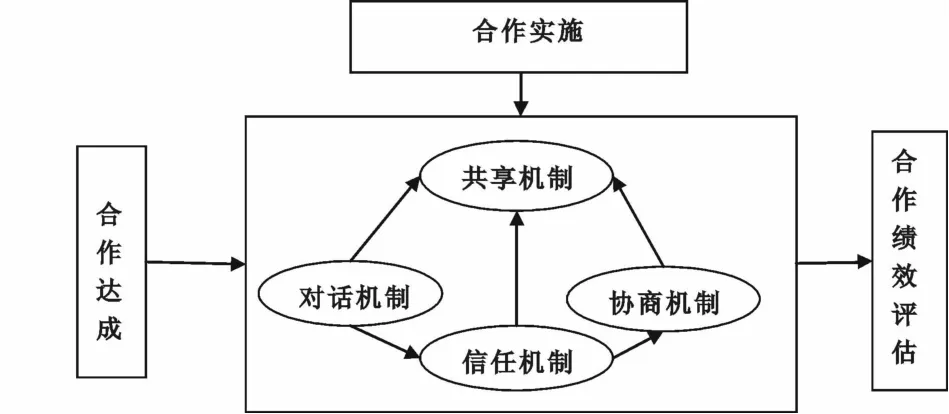

以上关于理想型合作治理中主体间四种互动机制关系的讨论,可以直观地用图二和图三予以呈现。

图二 合作治理主体间互动机制的关系

图三 合作治理主体间互动机制的理想模型

三、案例分析

力邦社区地处浙江省宁波市西坞街道,是一个外来务工人员集中居住的社区。力邦社区占地60亩,建筑面积20000余平方米,2002年9月投入使用。目前,社区有1个室外广场、2个灯光球场、4幢公寓楼、2个食堂、1家高级酒店、1个歌厅、50多家商铺以及浴室、邮政所、医务室、文化中心等生活娱乐基础设施。社区每个房间有4-5张双层床,房间内生活设施齐全,配有电话机及有线电视终端。居住在力邦社区的外来务工人员每人每月食宿费用共计200元左右。

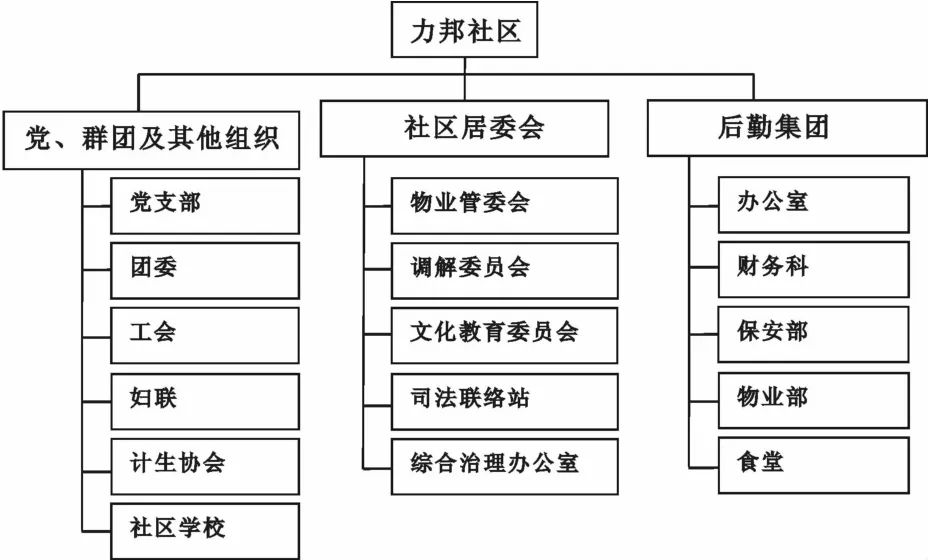

(一)力邦社区组织架构

标准的社区组织一般包括党支部、居委会、业主委员会、居民全体会议或者居民代表大会,外加一些准政府组织和志愿组织等。力邦社区的居民主体是外来务工人员,因此,社区结构也不完全等同于普通社区。由于力邦社区的财产归力邦集团所有,所以不存在业主委员会。力邦社区的组织结构如图四所示。

图四 力邦社区组织架构

2003年12月16日,力邦社区建立了全国第一个外来务工人员的社区居委会。社区居委会是社区治理的主要机构,共有7位成员。居委会主任、副主任及物业管理委员是力邦集团主管人员,另外四个负责人由居民选举产生(主要是外来务工人员代表和政府工作人员)。后勤集团直属于力邦集团,负责社区安保、物业管理和饮食服务。党支部、工会、妇联、计生协会、团委、社区学校主要负责思想政治教育、科学文化教育、维护居民权益以及开展娱乐活动,是党员和居民自我管理的组织。

可以看到,力邦社区有三大主体参与治理,即政府、企业(力邦集团)与居民(特指外来务工人员),存在三种互动关系,形成了独特的互动机制。

(二)政府、企业与居民间的互动机制

1、对话机制

(1)政府与企业间的对话

力邦社区是政府和企业基于共同目的而良好对话的产物。力邦社区成立之前,西坞街道的民营企业迅速发展,并吸引大批外来人员到此务工,私搭乱建、打架斗殴等现象也伴随而来。人口数量的激增超出了西坞承载能力,当地饮食和卫生状况很不乐观。尝试建立新型社区来管理外来务工人员的西坞街道出于资金考虑,迫切希望能与一家有实力的企业进行合作。于是,政府主动对话力邦集团,为力邦社区的建立打开了局面。社区成立的初衷是帮助西坞企业管理外来员工,并不接收西坞以外的企业员工入住,这就造成社区最初的入住率并不理想。力邦集团与政府及时进行沟通并达成了共识:考虑到社区物业的运营实际状况,力邦社区允许西坞以外的企业员工入住。政府与企业通过良好的对话,不仅达到了合作的目的,还让双方了解到彼此的需要,及时给予相应支持,合作因此能够在良性互动中持续进行。

(2)企业与居民间的对话

社区建成后,政府将社区管理权交予企业。力邦集团成立了社区居委会进行管理。居委会的建立为企业与居民的对话建立了渠道,为企业与居民对话提供了平台。居委会的组成成员包含三类:力邦集团员工、选举产生的社区居民代表和政府工作人员。居委会中有代表外来务工人员利益的居民,这就极大地开拓了对话机制。力邦社区的人员构成和工作机制都具有明显的开放性:居委会成员与居民交相融合,居委会的工作地点向居民开放,这使得居民与管理者之间几乎不存在对话障碍。

(3)政府与居民间的对话

尽管社区主要交由企业管理,政府与居民之间没有太多的直接互动,但这并不代表双方没有对话。双方主要通过党支部、妇联、工会等一些外围组织进行互动。居委会充当了政府与居民间的对话平台,这些组织通常采取定期在居委会办公室坐班的方式与社区居民就就业、培训等问题进行沟通。

2、信任机制

(1)政府与企业间的信任

政府与企业的信任机制在社区管理运行当中表现得尤其突出。针对社区具体管理问题,政府基本上采取“放任”态度,将其全权交由企业运作。对于房租、食堂饭菜定价等敏感问题,政府也不强加干预,而主要由企业根据市场决定。企业对政府的信任则主要体现在“有困难找政府”。政府与企业之间的互信机制是二者沟通与合作的基石。

(2)企业与居民间的信任

企业与居民间的信任是互动过程中至关重要的一部分。首先,企业相信居民的基本道德素养。居委会为遇到小型经济困难的居民提供“帮困基金”,基金不需要任何抵押,只需要一个签名。其次,企业相信公民素质是可以培养的。起初,社区内损坏的公物由力邦集团赔偿,外来务工者也并不爱惜社区的公共财物。为了培养主人翁意识,力邦社区改变思路,出台公物赔偿制度,个人必须为自己的行为负责,很快让居民们注意起自己的行为。“共有的东西必须共享”、“他人的成果必须得到尊重”等理念逐渐为力邦人所接受。

(3)政府与居民间的信任

基层政府与外来务工人员的关系比较简单,一为管理,二为服务,两者均体现于对外来务工人员流动性的监管上,主要涉及到治安和计划生育问题。力邦社区的成立使外来务工人员相对集中起来,并且由力邦社区及外来务工人员自己参与的居委会进行管理和教育,为当地政府和外来居民之间设置了一道缓冲机制。这种缓冲既减轻了政府的管理负担,也提高了服务质量。同时,外来务工人员获得了更好的居住条件,自尊心也得到增强。地方政府与外来务工人员之间的互动,存在着极其重要的相互信任,没有对外来务工人员自我管理的基本信任,力邦社区的运行就缺乏坚实的基础。

3、协商机制

(1)政府与企业间的协商

政府与企业间的协商主要体现在两个方面。宏观上,二者就社区的合作方式进行协商,共同决定社区的未来走向以及制定相应政策推动社区发展。微观上,企业通过社区居委会与政府进行沟通以解决社区居民的各种问题。例如,按照原规定,社区办公用电和居民楼用电都为商业用电,居民对此表示不满。社区从居民的利益出发,与政府进行了有效的沟通,使得政府最终同意居民楼用电按生活用电标准收费,为居民减少了生活支出。此外,社区居民子女教育以及用工单位拖欠工资等问题都由社区与政府沟通协商解决。

(2)企业与居民间的协商

力邦社区本质上是一个企业,在管理过程中缺乏足够的合法性,因此两者必然需要一种新的非行政关系将居民与居委会置于平等的地位进行协商。2003年,社区通过选举产生了全国首个外来人员自治组织——力邦社区居委会。居委会成员由居民代表选举产生。代表候选人由居民、企业和力邦社区选举委员会推荐。正式选举之前,力邦社区的宣传栏上张贴居委会委员候选人的姓名、材料和照片并通过一系列活动让候选人同“选民”直接接触,增强了解。在街道党委副书记到场的情况下,严格按照选举程序确定居民代表大会成员。

居民代表大会在社区管理中起着重要的作用。社区新规章制度出台前都要先通知居民代表大会,再商讨决定是否通过。对于比较敏感的食宿费用问题,力邦社区采用“听证”的方式加以解决。居民最初入住社区每月租金只要18元,食堂每餐饭2.5元,随着物价水平的提高,力邦集团决定将房租涨至每月25元,食堂费用按菜定价。这种价格调整必须经由居民代表大会商议决定,这就体现出企业与居民协商机制的本质。

4、共享机制

如前所述,合作治理中的共享主要包括权力、资源与信息的共享,尤其是权力的共享。力邦社区中的权力共享机制突出地体现在政府与企业之间的委托代理机制中。委托代理机制是共享机制的延伸,授权、激励与监督作为委托代理的核心保证了权力在双方之间的充分共享。在力邦社区的建立与治理过程中,委托代理机制最能体现政府与企业的互动关系。

(1)授权机制

授权机制贯穿于力邦社区初建乃至后续发展的整个过程。当时,由于外来务工人员逐年递增以及地方财政有限,西坞街道决定将力邦社区的建设、具体运营和管理授权给力邦集团。从力邦社区的最初建设到建成后的管理运作都主要依靠力邦集团加以落实,政府基本上不直接参与,甚至社区居委会的日常支出包括成员工资都由力邦集团支付。通过政府授权,企业受权,二者基本上实现了权力共享。

(2)激励机制

政府建立社区是出于当地治理的需要,力邦集团则是作为最大的利益相关者参与力邦社区的建设与管理的。对于力邦集团而言,受权建设和管理力邦社区是一项巨大且直接收益不匹配的投资,因此,政府必须给予额外的激励才能进一步稳定合作关系,使合作治理持续进行。为此,当地政府与力邦集团签订合同时给力邦集团提供了一系列优惠政策,如建筑用地价格优惠、投资西坞餐饮、酒店、娱乐设施的优先权等。

(3)监督机制

政府虽然授予企业较大的自主权,但并不代表没有监督。政府与力邦集团初次签订合同时保留了力邦社区10%的股权以确保政府在重大事项和关键问题上具有否决权。社区治理经由社区居委会实现,但政府并没有完全退出。在力邦社区组织架构中可以看到,社区党支部(现已发展为党总支)、工会、妇联在社区治理中也发挥着重要作用,其中党支部书记由西坞街道下派。力邦社区党支部起着监督和控制力邦集团管理和服务的重要作用。政府不直接参与管理和监督,而是由各种外围组织来实现这些功能。这种监督是共享的前提下权力有效运行的重要保障。

从上述分析中可以看出,力邦社区的治理实践与本文在理论上建构的合作治理主体间互动机制理想模型有很高的契合度。下图完整地展示出了力邦案例中合作治理主体间的互动机制。

图五 力邦社区合作治理主体间互动机制

四、结语

近年来,国内学者对合作治理显示出相当浓厚的兴趣,相关的研究日益增多。笔者通过阅读大量文献,发现目前对合作治理的研究多停留在合作的动力以及效果方面,而对合作治理的实施过程的研究较少,对合作主体间的互动机制研究则更少。基于此,本文建构了一个理想的合作治理主体间互动机制模型,包括对话、信任、协商和共享四个机制。对话、信任和协商作为基础机制是决定合作得以开展和持续的基础。共享则是合作的关键,通过共享机制合作主体间形成了一种权力和利益均衡的局面,它构成了合作的源动力。

然而一种理论或模型是否科学、是否具有解释力必须通过实践的验证。鉴于此,我们选取了宁波力邦社区作为实例。通过对此案例的深度分析,诠释了四种机制在合作治理运作过程中的地位和作用,进而验证了模型的解释力和实用性。笔者认为,理想互动机制理论模型的建构不仅有助于总结已有的研究实践,同时基于实践的理论模型将会对现实治理产生直接有效的影响。未来的研究方向应是在模型建构的基础上,通过更多的案例来验证模型的解释力,进一步推进合作治理理论的细化和发展。

[1]张康之.论参与治理、社会自治与合作治理[J].行政论坛,2008(6).

[2]MichaelMcGuire.Collaborative Public Management:AssessingWhatWe Know and How We Know It[J].Public Administration Review,66(s1).

[3]Innes,Judith E.,David E.Booher.Consensus Building and Complex Adaptive Systems[J].Journal of the American Planning Association,1999,65(04).

[4]Innes,Judith E.,David E.Booher.Consensus Building as Role Playing and Bricolage:Toward a Theory of Collaborative Planning[J].Journal of the American Planning Association,1999,65(01).

[5]Innes,Judith E.,David E.Booher.Collaborative Policymaking:Governance through Dialogue[M].Cambridge:Cambridge Univ.Press,2003.

[6]Freeman,Jody.Collaborative Governance in the Administrative State[J].UCLA Law Review,1997(45).

[7]Wondolleck,Julia M,Steven L.Yaffee.Making Collaboration Work:Lessons from Innovation in Natural Resource Management[M].Washington,DC:Island Press,2000.

[8]Chris Ansell,Alison Gash.Collaborative Governance in Theory and Practice[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2008,18(04).

[9]Geert R.Teisman,Erik-Hans Klijn.Partnership Arrangements:Governmental Rhetoric or Governance Scheme?[J].Public Administration Review,2002,62(02).

[10]Michael McGuire.Collaborative Public Management:AssessingWhatWe Know and How We Know It[J].Public Administration Review,2006,66(s1).

[11]中国科学院语言研究所.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,1996.

[12]Mario Bunge.Mechanism and Explanation[J].Philosophy of the Social Science,1997,27(04).

[13][美]查尔斯.J.福克斯,休.T.米勒.后现代公共行政——话语指向[M].楚艳红,曹沁颖,吴巧林译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[14]Gilliam,Aisha,David Davis,Tracey Barrington,Romel Lacson,Gary Uhl,Ursula Phoenix.The Value of Engaging Stakeholders in Planning and Implementing Evaluations[J].AIDSEducation and Prevention,2002,14(03 Supplement).

[15]Jone M.Bryson,Barbara C.Crosby.Falling into Cross-Sector Collaboration Successfully[J].Big Ideas in Collaborative Public Management,2008.

[16]Agraoff R,McGuire M.Big Questions in Public Network Management Research[J].Journal of Public Administration Research and theory,2001,11(03).

[17]Vangen,Siv,Chris Huxham.Nurturing Collaborative Relations:Building Trust in Interorganizational Collaboration[J].Journalof Applied Behavioral Science,2003,39(01).

[18]Mandell,Myrna P,Toddi A.Steelman.Understanding What Can Be Accomplished through Interorganizational Innovations:the Importance of Typologics,Contextand Management Strategies[J].Public Management Review,2003,05(02).

[19]O’Toole,Laurence J.Strategies for Intergovernmental Management:Implementing Programs in Intergovernmental Management[J].International Journal of Public Administration,1988,11(04).

[20]李建琴,王诗宗.民间商会与地方政府:权力博弈、互动机制与现实局限[J].中共浙江省委党校学报,2005(5).

[21]Gray B.Collaborating:Finding common ground for multiparty problems[M].San Francisco:Jossey-Bass,1989.

[22]Warner,Jeroen F.More Sustainable Participation?Multistakeholder Platforms for Integrated CatchmentManagement[J].Water Resources Development,2006,22(01).

[23][英]格里·斯托克,华夏风.作为理论的治理:五个论点[J].国际社会科学杂志(中文版),1999(1).

[24]席恒,雷晓康.公共管理的方法论基础:从成本收益分析到合作收益分析[J].江苏行政学院学报,2006(4).

(责任编辑:黄俊尧)

D63

A

1243(2014)01-0033-07

作者:黄桂婷,复旦大学国际关系与公共事务学院行政管理硕士,主要研究方向:公共治理、行政伦理;李春成,复旦大学国际关系与公共事务学院教授、博士,主要研究方向:公共治理的制度、伦理与心理。邮编:200433