苏珊·桑塔格:那么近,又那么远

晋永权

远在天边

“我是多么急切地想出发去中国呀,甚至在动身之前,我的一部分已经踏上了把我带往祖国国境的漫长旅行了,已经游览了那个国家,而且又离开了。”

1972年美国总统尼克松访华过后,中国政府陆续批准一批西方文化、新闻界人士来华。踏上这片土地之前,苏珊·桑塔格(SusanSontag,1933-2004)难以抑制内心的激动,以时断时续的文字,书写了一篇集扎实的研究与浪漫的想象、理性的分析与情感的抒发为一体的文章:《中国旅行计划》。在她看来,这是一次返回故国的“朝圣”之旅。

此时的桑塔格年近40岁,暴得大名风头正陡,在文学创作与文学批评两个领域广受赞誉,作为“王牌知识分子”(《耶鲁评论》语)的雏形已然形成。她敏感而又睿智,关注现实与人性。不过对“文革”后期劫后余生的中国文化精英来说,面临的是难以排遣的惶惑、迷茫还有疲惫之情,多年的封闭与意识形态教化,造成接待方无人也无心识得这些。在寻常中国人眼中,她就是个官方认可并接待,来看新中国建设成就的西方游客之一,这与自己又有什么关系呢?桑塔格那部广受今日中国摄影人关注的文集《摄影论》也是在这五六年后写就的,显而易见的是,这一次的中国之行对她日后的影像书写产生了直接影响。

中国之于她意味着什么?“故国”何来?她到这魂萦梦绕的地方看到了什么呢?

有关这次旅行,桑塔格说自己刚记事的时候,便萌发了念头。她出生在纽约,在美国其他地方长大,可她的生命却是在中国孕育的。她的父亲曾在天津经营皮草生意。1939年年初,母亲从中国回到美国后过了好几个月才告诉她:“父亲不会回来了!”那时,她快读完一年级,班上的同学都相信她是在中国出生的。在学校里,她曾谎称自己就是在中国出生的。后来,她也记不清,自己这第一次撒谎到底是在父亲去世前,还是去世后?不过,她为自己开脱说,能为大谎言服务,谎话就成了某种真实:“重要的是让同学们相信中国确实存在!”而有关中国的一切,并不是凭空杜撰的。

桑塔格清晰地回忆起一个细节,那一天,当母亲把她叫到起居室时,她已预感将有要紧的事儿告诉她。她在锦缎沙发上不安地扭来转去,每个方向都有几尊佛像转移注意力,她不相信父亲真的死了,没有哭很长时间。不过,作为一个6岁的孩子,她已经在盘算如何向朋友们公布这个新消息了。

“我的悲痛像雪花飘落,撒在你冷漠的热土上。”

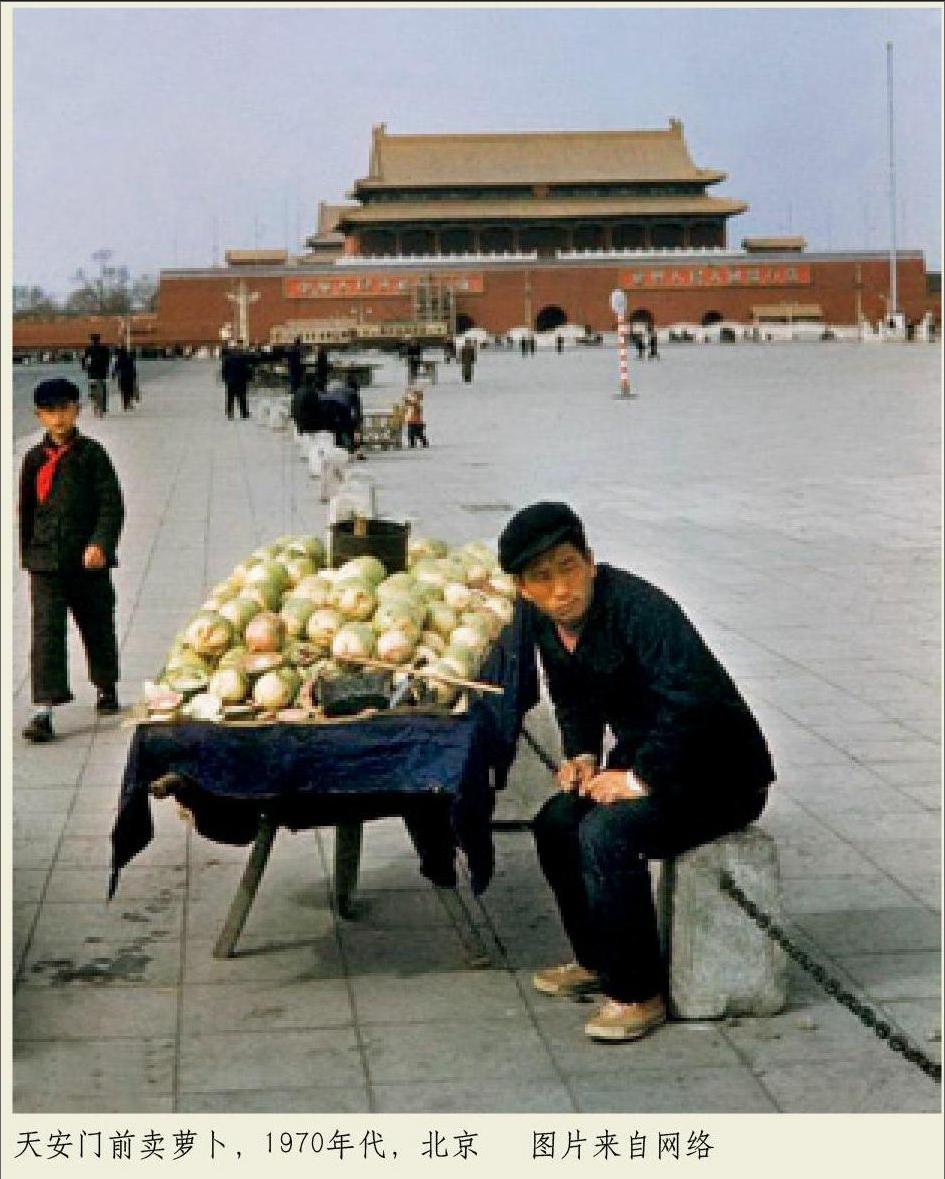

桑塔格的父亲初到中国时才16岁,母亲大约是24岁时到了中国。桑塔格曾珍藏了父亲1931年在天津乘坐人力车时拍的照片:他看上去很高兴,有些腼腆,一副漫不经心的半大小伙子模样,盯着照相机。

父亲在天津离世这件事,给一个孩子的心灵带来了永久的伤害。即将前往中国旅行,桑塔格写出了自己内心最为柔软的情愫:

“至今,只要电影里出现这样的镜头:一位父亲在长久的让人绝望的离别之后又回到了家里,正在拥抱孩子或孩子们,我就要流泪。”

还有一件事。20世纪30年代,桑塔格的父母一道离开中国,乘火车回美国探望孩子。在横穿苏联西伯利亚的铁路上走了10天,火车在波兰比亚韦斯托克停靠几个小时,母亲想下车,那是桑塔格外祖母的出生地,在母亲14岁的时候外祖母死在了洛杉矶。桑塔格的母亲想亲自触摸一下比亚韦斯托克的土地,但没有得到准许,并且受到警告:如果下车,哪怕待一分钟,也会被逮捕。

母亲讲这些时,并没有说自己哭了,但桑塔格说看到了坐在封闭车厢内母亲的样子——她哭了!母亲始终没有原谅她妈妈的死,而自己将原谅父亲,原谅那个死在中国的父亲。与母亲在波兰的遭遇不同,桑塔格将受邀踏上“祖国”的土地,她要到天津查访父亲的死,给他的死添加分量,并亲自安葬父亲。

此次中国之行,桑塔格会去拜谒父亲的坟墓吗?“我的父亲永远年轻!”但,一切都只能在相片中了,她不知道父亲葬在哪里,母亲说也已经忘记了。父亲的一些照片都是在她出生前拍摄的,在人力车里,在骆驼背上,在小船甲板上,紫禁城围墙前;内容包括与情妇、母亲及生意合伙人的合影等。

“永无止境的痛楚,也许,仅仅是也许,会消散在无尽的中国式微笑之中。”

也正是在6岁这一年,母亲带着她搬了家,在自己的第一问起居室内,到处堆放的都是来自中国的东西:胖墩墩的象牙和排成队列的蔷薇石英大象,镀金木框中镶嵌着窄幅宣纸水墨字画,贪食胖佛在用粉绸绷制的大台灯罩下面一动不动。还有一尊慈悲怫是白瓷的,身材纤细。

面对这些“殖民者的收藏物品”、“带回来的战利品”,桑塔格却想到了这些物件在那间自己未曾见过、真正的中国房子里的情形,并表达出对另外那问起居室的敬意。

10岁那年,桑塔格在后院挖了个洞。“你想干什么?”女佣问:“挖通去中国的路吗?”

年纪尚小的桑塔格只想找个地方坐坐,一个属于自己的避难所、小室、书房与坟墓。洞内东侧墙上挖出一个壁龛,放上了一支蜡烛,桑塔格坐在地上,灰尘透过木板缝隙落进嘴里。不过,她同时又幻想,自己想挖通到中国去的路,从地球的另一端蹿出,用头顶地撑起身体,或者用手倒立行走。此时,家中的中国物件已经所剩无几了。

“我一直以为中国远在天边,至今仍是事实。”

家在何方

自20世纪30年代起,桑塔格便期待有朝一日能够前往自己的孕育之地——中国,但父母是不会带她来了,而中国又不是自己想去就可以去的地方。成人以后,她只有等待着“另一个政府的邀请”,因为在这一漫长的等待过程中,这个国度也发生了很大的变故,原先“(男人)留辫子的、蒋介石的以及无数人民的中国——之上,已经嫁接了乐观主义的中国,有光明未来的、属于无数人民的、到处是蓝布衫和尖顶帽的中国。”

待到1973年,签证拿到之时,桑塔格早已按捺不住内心的激动之情。她问自己,这是“一次寻求政治理解的旅行吗?——‘关于文化大革命定义的札记吗?”对她来说,中国虽然是最富异国情调的国度,但毕竟因为那是父亲的永留之地,与先前一年到来的美国政治人物,甚至所有其他西方游客身份不同,对自己来说,这注定又是“一次可能缓解个人悲痛的旅行”。endprint

出发之前,桑塔格的“脑海中已经有了那么多的中国东西”。她甚至设想好自己所带的行李,一只小箱子,没有打字机,没有照相机,更无录音机之类。

有关这一次,以及1981年的中国之行,桑塔格在过后的1984年以更加理性的笔触写下的《对旅行的反思》一文中,透露出诸多细节,只是当初的“朝圣”之心已经被冷静的“反思”、还有抱怨取代:

“到20世纪70年代早期,随着去中国旅行的人越来越多,人们不禁发现,旅行者描写的旅程简直一模一样:杭州附近的同一家产茶公社,上海的同一家自行车厂,北京的同一个‘胡同委员会——尽管这么雷同,许多人还是热情不减地往那儿跑,写的书几乎千篇一律。”

“神秘,危险,不快,与世隔绝,这些是去遥远的地方旅行的传统成分。”但西方的旅行者到达爆发革命的地方,到达共产主义国家旅行时,却体会不到危险,没有什么神秘的东西。那一时期,桑塔格发现自己游历的所有共产主义国家,如1968年的越北之行、1980年的波兰之行、1981年的中国之行,都遮遮掩掩,神神秘秘,接待外国游客时有严格的程序,甚至每一步都精心设计,同时千方百计地讨好他们,返程时还会赠送精美的纪念品和书籍,让他们带到外部世界去。

初次到达共产主义国家旅行的西方客人,对于旅行团被称作“代表团”一事,多会惊奇不已。虽然他们曾抗议说自己并不代表任何人,只能代表自己,事实上,就是旅行团中间的几个人也有可能彼此都不认识,但这样的称呼依旧不会改变。既然是代表团,那就要设置主席、副主席之类职位,负责应酬,如发表答谢东道主的讲话,坐在宴会的主桌回敬主人酒,等等。只是这些西方人并不总是遵守客随主便的信条,很快就想出了应对之策,有些“代表团”甚至让成员轮流担任主席角色,以分享隆重的礼遇和愉悦。

来华之前,桑塔格预料自己的旅程将被“控制”,甚至“过度控制”:“他们知道想让我看些什么,清楚哪些东西正适合我看;我将不与他们争辩。”代表团在博物馆、模范幼儿园、某位著名作家或诗人故里间游览;工厂和公社的负责人出面接待,茶水,虚假数据,一顿接一顿地享受盛宴,逛专供外宾的商店等等,一切都在程序之中。桑塔格称,在这些地方的“大旅行”犹如逛迪斯尼乐园,围绕的主题是“国家的进步和革命带来的好处,而这是通过一系列经济、文化上的简单表演来展示的。游客被带到这儿,艳羡不已。”

但是,错位的情形还会再一次重演。那些来自西方发达国家的旅行者们,包括自认为共产主义同道的左派们,“很少能够对这种作秀做出评价。”人们对参观过的这个国家的历史、农民的生活和主要工业流程依然一无所知,桑塔格感叹说。

到了1984年,桑塔格已经敏锐地观察到,事情在悄悄地起变化,共产主义国家负责旅行接待的官员们更欢迎来自西方国家的董事长,而不是情绪激进的左派历史学讲师。董事长们离开时,要比来时印象好多了,“部分是因为他们发现这个国家里有那么多友善的、有吸引力的人,异国情调的大街上满是‘和我们一样的人。”

苏珊·桑塔格把刊有自己这篇旅行反思的论文集《重点所在》,献给了美国20世纪最有影响力的女诗人之一伊丽莎白·毕晓普。这本书的扉页上录有毕晓普的诗作《旅行的问题》中的几行诗:

莽原、都城、邦国、尘寰

选择无多因为身不由己

去路非此即彼

所以,当我们驻足家园

只是家在何方?

她在打字机上敲下这几行文字时,是否又一次想到那个自己曾魂萦梦绕的“故国”?在那里,有关父亲的一切,早已消散于无形。

心有千结

1973年,在中国,桑塔格观察到,除了“大批量生产的伟大领袖、革命庸常文艺作品和文化瑰宝摄影图像”外,还可以经常见到“一类私人照片”挂在墙上,或贴在梳妆台上、压在办公桌玻璃板下。接待方没有安排她随意走人普通中国家庭,去交谈并翻阅那些丝绸锦缎包裹的家庭相册,不然,她还会详细地列举自己的所见所闻。

这些家庭聚会相片,或旅行快照,在桑塔格看来,是处于“影像文化第一阶段”人典型的视觉趣味:没有一张是抓拍的,全部摆布而成。她从文化上寻找根源,认为“这或许部分因为某种关于举止和形象得体的古老习俗所造成的”。显然,她看到了儒家文化传统对中国人行为特征,包括摄影术传人以后对国民照相姿态的影响,但她没有提及现实政治因素对人们日常行为举止的型塑、规制;而这二者的奇妙联姻,恰恰构成了这一阶段中国人拍照姿势的典型特征。

在1977年写下的“影像世界”一文中,桑塔格称,在中国,照相永远是一种仪式,总是需要摆姿势,并一定要得到别人许可。她认为,这当然不是摄影文化的良好举止。这一认知与布列松1958年来华时让他烦恼不已的看法相吻合:中国人总是喜欢围观他这个白人,并热情地为他摆姿势。桑塔格写下这些文字时,手头那份中国人批判安东尼奥尼的18页英文小册子,也为她考察中国人的影像观念提供了难得的文本。她敏锐地看到了彼时的中国,一切形式的表达,包括形象,都被加以最严厉的限制,摄影的用途也被限定;无论是官方,还是民间影像,形象没有分层,所有的形象都彼此强化和重复,而持续使用这类照片,又说明了国民对摄影形象和拍照意味的理解多么浅薄。

不过,虽是如此,1974年,也就是苏珊·桑塔格来华的第二年,她坐在法国巴黎的一家电影院里,看着62岁的意大利人安东尼奥尼两年前在华拍摄的纪录片《中国》,这其间的一些场景是熟悉的,她并不完全否认中国方面对影片是“意识形态商品”的指责,并认为“中国人认为影片有居高临下的姿态却是没有看错的”。但她同时又感叹:“安东尼奥尼的影像确实要比中国人自己发布的影像有更多意义。”

桑塔格这样的认知在多大程度上是出于理性的分析,又在多大程度上是对这片土地的感情使然呢?

桑塔格注意到,20世纪70年代早期,许多到过中国大陆的西方游客都深信接待他们的中国主人所说的话:中国夜不闭户,没有同性恋,也没有婚前性行为。正因为如此,一些对现代文明充满怀疑、深受困扰的西方人热衷于感受时光倒流——到东方落后国家旅行,目的就是“去寻找早期的那种单纯、虔诚和艰苦生活”。endprint

桑塔格引述了芭芭拉·沃顿1973年中国之行的文字:“对任何一个来自错综复杂、令人窒息的世界的人来说,中国人简单的生活方式都让他心驰神往。”

无独有偶,法国学者罗兰·巴特的传记作者路易·让·卡尔韦也观察到,1974年巴特结束中国行后回去写的那篇“中性、语调低沉的文章”《中国怎么样?》中,那些让他“无话可说”的文字——“绿茶淡而无味”、“中国没有色彩”、“中国很平静”、“中国缺乏诗意”背后所表达的另一层意思:“但对内行来讲,这篇文章的最后一个词在他笔下是一种高度的赞扬:‘民众来来往往。劳动、喝茶或独自做操,没有戏剧,没有噪音,没有矫揉造作,总之没有歇斯底里。”

在桑塔格看来,沃顿等人的感受并不是纯粹的幻想。“共产主义革命不仅在农业国家里爆发,而且相对于为实现某种现代化付出的所有努力而言,它也竭力保护现代化以前的很多东西,如传统的家庭生活和文学的中心地位;它还消解或至少延缓——部分是因为难以对付的经济衰退——以富足、宽容的价值观和‘放纵的大众文化为特征的消费社会的冲击。”对于彼时的中国社会来说,桑塔格的看法很大程度上出自于浪漫的想象;她没有注意到中国人传统的家庭生活一度解体的事实,被强制剥夺了的私有财产,包括被称作资本主义尾巴的自留地,集中在集体食堂吃饭等。至于文学,除了那些占据主流话语位置、为政治服务的宣传文字,其他别的可称作文学的东西少之又少。这样的文化生态背景下,摄影已然简化为单纯的照相宣传美化术,无论是公共空间的大众传播媒介,还是谨小慎微的稀有私人拍照行为,莫不如此。不过,我们怎么能苛求桑塔格在短暂的旅行中对此都有把握呢?

针对一些西方人热衷于“去在革命中挣扎的贫困国家旅行”这一潮流,桑塔格睿智地看出这种旅行虽然是“高尚而富于启发性的”,但“同样会产生居高临下、事不关己的感觉。”所以,她会对安东尼奥尼在中国拍摄时的那种倨傲态度一看便知。不过,对于那些自恃优越的自西方观察者来说,又有多少人不是这样子的呢!萨义德的《东方学》一书,不就是以学术语言详尽地描述了这种状态吗?不仅如此,20世纪80年代末期以来,还是有学者,当然也是来自西方,对中国社会中存在的“内部东方主义”进行过分析,他们列举的现象主要包括发达地区居民对欠发达地区的态度;中心地带,特别是中心城市居民在内地,包括边远地区旅行时的态度、心理等等。

对于中国人事后称之为“十年浩劫”的无产阶级文化大革命,桑塔格描述了另一类西方旅行者的态度:“狂热的中国共产主义从20世纪70年代中期在文化大革命中开始减退时,据说初到中国的旅行者因为错过了中国最纯真的、最虔诚、最不受消费主义侵蚀的时代而相互劝慰。”这些西方游客尽可以天真而又浪漫地想象着,而身处其中的中国人早已对眼前的一切深恶痛绝,思索着变革了。其间,自然包括我们谈论的摄影。endprint

——王阳明《月夜》覆议

——芭芭拉·秦访谈录