挚爱:无始又无终的影像

袁洁

如果眼睛是照相机快门的话,那么我们来到世界上用双眼第一个扑捉到的形象很可能就是我们的亲人。他们的面孔与微笑映现在我们面前,成为了成长过程中处处影响我们的一份特殊的影像礼物。因此,有关亲人的摄影作品总是有些不一样,同那些无关自己或者晦涩难懂的作品相比,这类摄影有着既简单又复杂的解读空间。

可以说,摄影内部长久以来一直存在着两套审美体系:艺术的和大众的。两个体系同时享用着摄影,又同时丰富着摄影,没有孰高孰低,而是平起平坐。好的亲人摄影很可能不是艺术画廊里的高价商品,而只是百姓家中相册里一张老旧的小照片,朴实无华的挚爱之人的照片很可能不是艺术品,但它们存在的意义和对摄影美学的贡献却和好的艺术品一样重要,它们具有另外一种美的价值。因此,不管那些晦涩的艺术类摄影作品对于摄影发展史而言有多么重要,都无法改变大众对记录挚爱之人的摄影作品有一种天然的亲近之感,拍摄和解读这类作品就像一次需要巨大勇气的自我叩问之旅,糅杂了太多超越理性的主观情感,使得这类作品有了许多道德和伦理上的复杂性。

父母:审视未来的自己

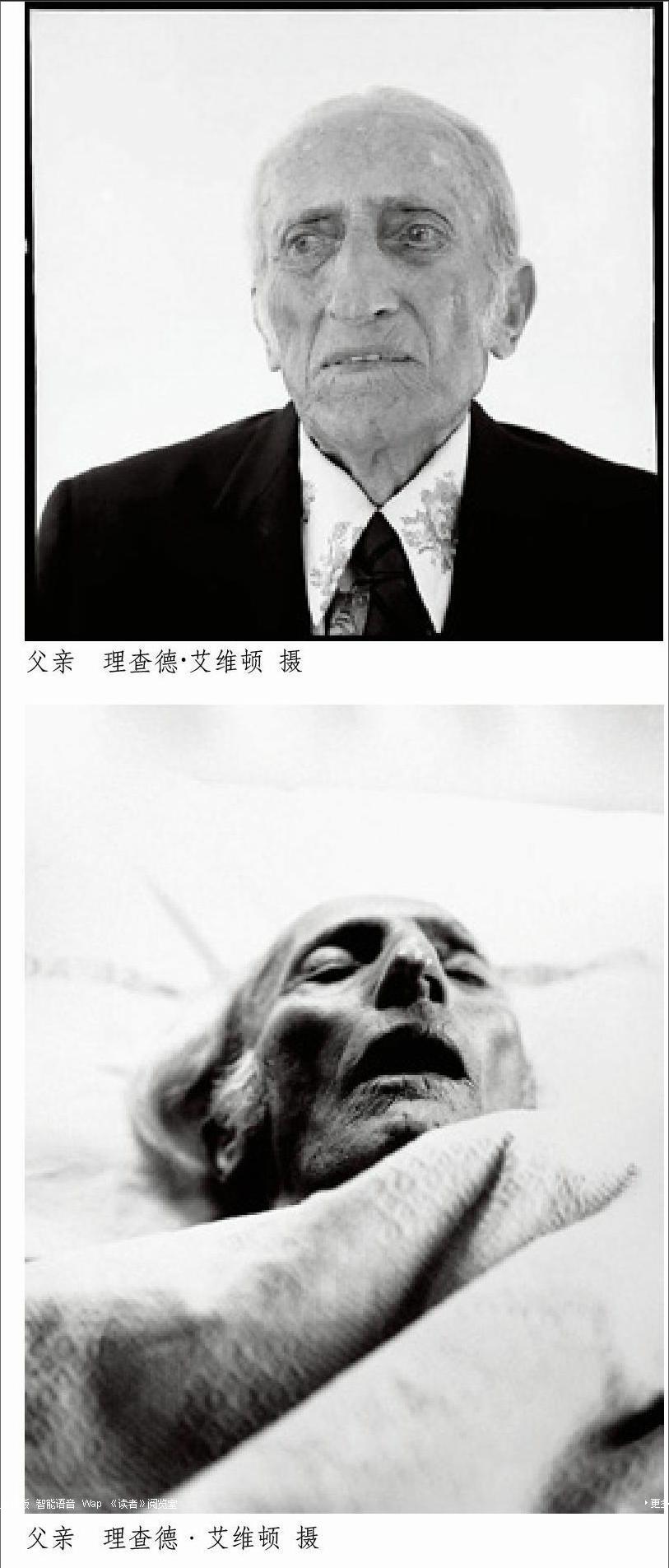

1969年,美国著名的时尚摄影师理查德·艾维顿(Richard Avedon)开始对自己所拍摄的时尚摄影作品产生了困绕,原因在于他在某一天带着一个儿子而不是摄影师的目光审视日渐老去的父亲时,感受到了父亲同自己拍摄的时尚模特有着如此大的不同——衰老而视觉破败的肉体日渐萎缩,没有生命力,美丽和健康终止了,而亲情的本能又在不断地提醒着一个准事实:那具父亲的身体就是他自己未来的一个缩影。于是,他决定用一种看似非常客观真实的手法记录父亲的肖像:画面采用如死亡般肃穆苍白的背景,父亲在镜头前散发着年老病痛的罹难之苦,他的眼神总是躲闪着不去看镜头,这种有意维护自己尊严的举动反而让他更显被动无助。无疑,“美丽”与这些照片无缘,照片呈现出的是一个正与死神对话的男人,他被折磨得够呛,五官流露出弱者的无力妥协,然而,这位固执的儿子却坚持要用这种常人看来有些偏激的表现手法来拍摄自己的亲人。

在1970年理查德·艾维顿写给父亲的一封信里,他为自己的这一拍摄方式辩解到:

亲爱的父亲:

当我第一次向您展示我在几年前为您而做的众多肖像摄影作品中的一张后您很受伤。对于美的理解,我与您的观点不尽相同。

我记得有一张您坐在钢琴前的照片,那张照片是我从小到大每天都会看到的。那是由一位我们从来没见过的摄影师经过严重润饰后制作的照片,我们还为它起了一个滑稽的名字“微笑的杰克·艾维顿先生”。几年后,我也做过一次报道,起名为——摄影家理查德·艾维顿先生,他们当为我拍摄了一张与您当初一模一样的照片,我也坐在一架钢琴前,就是那架陌生的,从未进入过我们真实生活的钢琴。

所以我尝试改变。当您为了摄影而微笑时,那不是真实的您,您是鲜活的,会怒的,会饿的真实的人。我从中感受到的是强烈的情感,我想拍摄如真实的人一样,有着强烈感情的作品。我希望您能够让这种情感通过镜头传递给我,成为一种能让陌生人驻足的认同。我理解您的追求,但同样感谢您对我所拍摄您的那些不够“尊严”的影像的容忍。

从1969年开始一直到父亲去世,理查德·艾维顿用7年的时间坚持为父亲拍摄肖像照,这些纪实的照片成为了奠定他之后艺术生涯转变的影像基石,与他晚年的成名作《美国西部》相得益彰,揭示出了有关亲人影像最重要的一点美学思考:美与爱的矛盾性。在他写给父亲的信中末尾,艾维顿进一步阐明他的创作观点,认为亲人影像的最大魅力往往超越伦理与道德,并不是为亲人掩盖和扮演出一种虚假的表面之美,而在于对爱的真实性表达:

您是否还记得当我9岁那年,您尝试着教我如何骑自行车吗?那是一个夏天的周末,我们正在度假,您从新罕布什尔州赶回来,身上还穿着公司的制服。您当时试着向我展示如何骑自行车,接着您却摔倒了,并且我看到了您的脸。我现在仍然记得摔倒时您脸上的表情,而我的布朗相机就在手边,于是我按下了快门。

或许我没有很清楚地表达我自己的想法。但是,您明白了吗?

爱你的迪克

带着这种对亲人影像的别样思考,再重新观看理查德·艾维顿在1972年12月19日所拍摄的那张父亲的照片:他奄奄一息地躺在床上,死亡与爱交织在画面中,可想而知,拍摄照片的人需要用怎样的勇气才能够去按动快门记录下这一切。死亡,是一个未来时态的文学性词汇,只要自己不亲身经历则意味着永远和己无关,但当拍摄挚爱之人的照片时,摄影会残酷地将死亡拉入到了每个人的面前。拍摄父母的照片其实就是拍摄明天的自己,照片中的亲人正是此刻自我的一个生命隐喻。

中国艺术家宋永平同样拍摄过一组名为

《死亡档案》的摄影作品,在这组颇为争议的作品里他将父母年轻时英姿硕朗的形象与晚年日渐老去的凄凉形象进行并置展示,照片中两位老人的全身除了遮羞的内裤以外可谓赤裸,他们仿佛正遭受着儿子有意的刁难和羞辱,躯体所展示出的“丑态”如此强烈地申诉给观看者。这种引发争议的拍法让许多人不舒服,然而,这对垂暮的皮囊从另一个角度来说恰恰是勇气与爱的缩影。这组复杂的、矛盾的、却不容忽视的影像并非是一个特殊家庭的简单写照,而是揭示出了一代人被忽视却又普遍存在的生活境遇。因此,解读这类照片需要抛弃人性本能的诸多伦理禁锢。

孩子:一厢情愿的成长礼

与试图客观揭示父母真实的一面,从而有效审视自我的做法完全相反,那些记录亲子的照片则大都充满着大人们的刻意装扮。父母永远无法接受自己的孩子不够优秀,他们总是小心谨慎地为孩子们(其实是为自己)装扮出一个美丽化的外衣——可爱的面庞,健康的身体,聪慧的头脑,卓越的人生。很少有摄影师会自觉地在画面中让自己的孩子展现出视觉上的落魄,这种思维让亲子关系在影像面前变成了以父母为绝对主导的一厢情愿,孩子成为了影像和名利的牺牲品和被操纵者。endprint

对美国女性摄影师莎莉·曼(Sally Mann)的《亲密一家》的争议由来已久,最大的质疑是她作为一名母亲,在孩子年岁很小还没有选择权的时候,“霸占”了他们的身体形象来作为自己艺术创作的对象。从小生长在美国乡村的莎莉·曼对大自然和自由精神的信仰与城市中那些被道德所捆绑的保守母亲很不一样,她敢于展现自己孩子在成长发育过程中的一切表征——模仿成人的姿态、展露青涩的性感、被尿湿的床单、被蚊子叮咬而淤青肿胀的眼睛……莎莉·曼用一种看似很与众不同的爱,将她的孩子暴露在镜头前,以至于母亲的这种尺度让她的孩子在成年之后都无法接受。莎莉·曼用影像的方式为自己的孩子们贡献了一本别样的成长相册,但却忽视了孩子在成长过程中被当成父母审美对象时的弱势与无助。

有关摄影画面能承载多少信息量的争论由来已久,但对于一张亲子的照片几乎有着一致的观点:照片所能告诉我们的往往比渴望的要少得多。照片中的孩子千篇一律地成为“爱”的简单符号,而不是真实的人。因为年纪的局限,他们作为人的权利被父母自然地剥夺了,记录他们成长的影像其实是父母虚荣心的缩影,这些影像往往不是献给孩子,而是献给父母自己。父母是否应该在不征得孩子同意(往往是无力征得同意)的情况下就把他们的形象记录下来?这种影像的权利在爱的名义下往往变得非常复杂。我相信莎莉·曼并非有意用孩子的形象来搭建自己的成名之路,但这种父母拍摄自己孩子的摄影作品必然会揭示出强大者对弱小者的视觉占有。这种照片到底是为谁而拍摄,并最终对谁有价值?这个疑问成为了这类作品无法回避的尴尬。

作品最终采用何种传播途径或许可以为问题提出有效的回答。前段时间风靡于网络上的一条图片微博引起很多人的关注:一对父女30年的合影感动了无数人,从父亲日渐苍老的脸孔和女儿越来越成熟的姿态中,人们还隐约看到了一位让人敬畏的摄影师——孩子的母亲,是她坚持30年按动相机快门,记录拍摄数据,整理这些庞杂的影像……可想而知,她带着最真挚的爱来拍摄这些照片,不追求当下那些复古的暗房工艺或是肖像照片惯用的用光构图法则,更没有野心勃勃地试图让这组照片打印成极端的大尺寸,摆放在专业的画廊中来让其载入摄影发展的史册,但正是这组看似既无艺又无术的照片,唤起了许多人内心中最柔软的共鸣,这位母亲用自己的摄影行为,而非摄影作品,呈现出了她对女儿绝无任何索取的爱,而这种纯粹的爱丝毫不亚于艺术家莎莉·曼。最终,这组朴实无华的业余影像,反倒让亲人影像中爱与艺术表现之间的矛盾得以平复。

恋人:被背叛的遗嘱

试图拥有对方的一切,甚至是形象,这一简单的初衷让摄影师们选择一次次地拿起照相机,记录下自己与爱人守候在一起的岁月。照相机大量参与到爱情的仪式当中,体现了人们最正常不过的心理——试图用停驻的画面来抓住永恒的幸福。“拥有”这个词语如此迷人,但细细想来其实是一种绝对的奢望。谁能真正拥有谁呢?或许就应了那句话:”人终究是孤独的个体”,这句话并不是在粉饰孤独本身,,而是揭示了谁也无法与他人分享完整的人生,爱人往往会单独提前离去,每个人都只能存在于对方生命中的某一个阶段。无论摄影截取时空的特性如何神奇,都无法掩盖一个事实:照片在爱情面前只能是一张充满缺憾的薄纸。

在日本摄影师荒木经惟(NobuyoshiAraki)的作品《感伤之旅》中,荒木经惟展现出了一组既幸福又不幸的影像。照片中妻子阳子让人难以忘怀,他们两人的结婚照更像是一幕寓言,预示出未来这段婚姻的悲剧宿命。在随后的每一张照片中,都能感觉到荒木经惟仿佛警惕着爱情终究会稍纵即逝,而有意回避让作品展现出恋人之间那些惯有的甜蜜形态。画面中很少出现约会的场景或是两人的合影,甚至彼此都很少有微笑,更多的是妻子赤裸瘦弱的身体,早起刷牙洗漱,若有所思地看着窗外,或和弱小婴儿一般蜷缩在一条不知道会飘向何处的船上……这些看似无聊,碎片般的照片像是对爱与婚姻的敌意调侃,阳子曾不无开玩笑地说:“我在农村的奶奶看到了老公为我所拍摄的照片,在蜜月旅行里竟然有裸体照片,气的差点卧床不起。”或许,这么做的原因恰恰表现出了荒木经惟已然意识到影像根本无法驻守住浪漫的永恒,摄影最终会背叛当初爱的名义,终生相伴的誓言在摄影面前只能是一个绝对的谎言。

我们带着一切简单美好的夙愿去拍摄照片,却往往收获的是一份早已注定的失望。在妻子得子宫癌去世后不久,荒木经惟出版了名为《东京日和》的摄影书,作品所展现的情绪与“日和”这一书名相互违背,整本书流露出一股阴雨般的悲伤味道。书中的开篇这样写道:

“我的摄影人生,始于与阳子邂逅之际。这本书不是我献给阳子的,而是阳子献给我的。”这句话告诉人们:记录恋人的摄影作品大都充满遗憾,当爱情浇灌在两人的内心之时,摄影就变得多余起来,摄影不但没有成为缅怀爱情的记忆容器,反而成为了鉴证对方已然逝去的残酷提醒。面对父母的老去,孩子的成长,爱人的逝去,往往我们没有做好准备又不想做好准备,不想开始却又早已开始,不想结束却只能结束……无始又无终,爱与影像的缠绵角逐,从没有停止过。

有故事的摄影

拍摄亲人照片的过程是一次感性的发掘之旅,摄影者与被摄者共同促就了一张照片的价值。不符合情感逻辑的影像立刻会被人们的本能所声讨。我们总是面对一张亲人照片时无法冷静,感情随时都尾随在我们的头脑里,挚爱之人的照片验证了我们作为人的脆弱面,但这种脆弱是那么可贵,它是一个人本能的见证。然而,无论是混沌麻木的年轻人还是智慧深情的老人,都会依旧选择义无反顾地做出这份高尚的“牺牲”——一次次地为亲人们拍照。这样做无需什么原因,言之凿凿的理性分析在此情此景下显得有些不合时宜。

无论是对于摄影师还是对于被摄者,这些亲人的影像都有个巨大的特征:凝聚着一段独一无二、普遍又特殊的故事性——“独一无二”体现了这类作品的私密性特征:“普遍与特殊”则指代这类作品中大都具有的普世化的人文精神:“故事性”是观看照片时大脑参与时间回忆的情感诉求。因为爱,影像变得复杂难解,解读终止了。亲人的影像也因此成为了众多摄影类型中最独特的一项。

在君特·格拉斯(Gnter Wilhelm Grass)的自传体小说《盒式相机》(Die box)中,作者试图通过一台爱克发的老式照相机来唤起自己和他几个孩子们的生活往事,那个小小的照相机经历了当时欧洲复杂而多变的历史政治背景,用看似随意朴素的方式代替了作家笔下的文字,“咔嚓”不仅是按动快门的声响,更是一位年迈的父亲用以召唤过去时光的大门,“咔嚓”一下,现实与未来就奇迹般地交织在一起,带来了时而温馨时而残酷的画面。《盒式相机》更像是作者个人的忏悔录,书中那个喜欢照相的小女儿玛丽总是用照相机预言着未来,在一张张用照片串起的回忆录里,这个希望相机!感动相机!奇迹相机!总让父亲时而懊恼,时而高兴,这个“总是不太对劲”的盒式相机成为了一个无法总结的神秘东西。这个盒式相机总是不太对劲,所以我缠着小玛丽问:“这个盒式相机里到底藏着什么特别的东西?”但她一个字也不提。“我也不知道,爸爸,这是个谜。到此为止!”endprint