新疆回族人的语言形式及其身份构建∗

马晓玲

(新疆师范大学外国语学院,新疆乌鲁木齐830053)

回族既不是土生土长的中华固有民族,也不是纯粹的外来民族,而是凭借着伊斯兰文化的巨大凝聚力,将不同国度、不同语种的穆斯林凝聚一体,使外来成分与局部土著居民熔于一炉的民族[1]。回族人没有自己的民族语言,她以汉语作为交际语,但是其中又保留了一些阿拉伯语、波斯语和中亚的一些语言,在族内交往中这种混合语的特点尤其明显。民族纽带是通过对语言的忠实来体现的,而新的民族身份是依赖于那些突出的、能建立交际的语言符号来完成的[2]。民族身份是个人社会身份的一方面,也是个人群体归属感的一方面。“当一种语言成为一个民族的象征时,就会牵涉到‘民族身份’和‘语言忠诚’的问题。”[3]因此,我们认为身份是在社会交往中,识别自己的同时又被别人识别的差异性标记和象征,它是在社会实践活动中与他人共同构建起来的,并在活动过程中随社会交际环境的变化而变化。

一、身份与语言

张静对身份的解释是:社会成员在社会中的位置,其核心内容包括特定的权利、义务、责任、忠诚对象、认同和行事规则,还包括该权利、责任和忠诚存在的合法化理由。所有这些方面都隐含在对社会身份的认识当中,被社会成员所接受、承认、效法和期待[4]。身份存在本质论和构建论两种观点。本质论认为个人的身份是自然拥有或生成的,是通过个人的意志和理性而获得的,相当于一个“自然人”;构建论认为身份是社会构建的,因此,个人和群体的身份是强加的、开放的。

社会学和心理学的研究成果表明,身份产生于人与人以及人与社会的互动;作为社会动物的人,基本上都有多重身份,他们在不同的场合中有不同的显要性与强度。“身份在其发展过程中既表现出较大的一致性与稳定性,同时,它在社会交往中不断地被构建与再构建,又表现出较高的灵活性与多样性。”[5]人们日常经验积累成了人们解读外部世界的知识库,“这种知识具有社会效应,不存在绝对意义上的正确与错误。同一个民族的人民共享这些有着共同的根源与意义的知识。”[6]

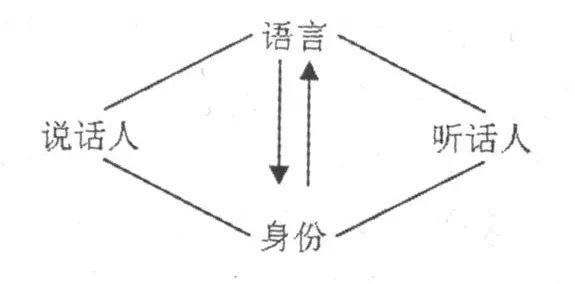

语言是父辈言行的记录仪、祖先文明的传递工具、现象的载体,更是民族身份的标志[7]。Keller认为,语言作为交际工具与说话者的身份密不可分,语言行为即身份行为[8]。他继而构建了如下的语言与身份关系(见下图1):话语者通过语言来建立联系,语言是媒介;而语言与身份互相体现:什么样的语言体现什么身份,什么身份说什么话。二者密切联系,语言一个细微的特征有时可以说明个体身份及其归属。他举了一个例子:在战场上打败了以色列人后,吉列人(属于古巴勒斯坦)采用了一种语言——身份测试来辨别朋友和敌人:所有的士兵都来发Shibboleth这个词的音,如果第一个辅音发成[S],那么这个人就是朋友,但是若发成[s],那么这个人就是敌人,被即刻处死。由此可见,一个小小的音节特征有时可以证明一个人的身份。

如图1所示,语言是协调个人和社会群体身份的中介,它提供了创建并表达的途径,包括音节特征、词汇单位以及句法结构。“语言与身份或者民族身份是紧密联系在一起的,这种联系是多维的,有时具有高度突显性、潜在性、决定性。”[9]刘欣说“无论是口头的还是书面的,交际的双方通过语言传递信息、表达思想,同时进行一种社会活动,建立社会身份”[10]。

图1 语言与身份关系

“回族自从其在中国落地生根之日起,就是一个全民信仰伊斯兰教的民族。”[11]新疆回族族群在其形成与发展的过程中,受阿拉伯、波斯等传统伊斯兰文化的影响深刻。除了在采用汉语这一全国通用语言之外,回族人的语言中保留了一些阿拉伯语和波斯语词汇,如“色俩目”(平安、您好)、“克尔白”(天房)、“都阿”(祈祷)、“尼卡哈”(婚姻)、“依玛尼”(信仰)等。Penelope提出混合语是有限的、边缘化的一种语言形式,仅在特殊的语境中使用,它们的社会来源对于理解至关重要。混合语的特点是表达某一事物时使用一种语言的结构其它语言的词汇[12]35。

笔者在新疆某一回族聚居区的60个15—44岁的青年人中做了关于回族话使用现状的问卷调查。这里的回族话是指普通汉语中夹带有阿拉伯语和波斯语借词、以及一些回族习惯用语的一种特殊语言现象。调查的范围包括家庭域和工作域。受调查者在家庭范围内与长辈和同辈说话时,无一人使用标准普通话,他们都选择了回族话;而在私下和本民族朋友聊天或与小辈说话时,标准普通话分别占27%和43.4%,其它使用的都是回族话。在对工作域进行调查时,场合分为“与本民族领导说话时”、“与本民族下属说话时”、“与本民族同事、朋友说话时”、“与陌生人说话时”。在这些不同的场合,除了与陌生人100%地使用标准普通话外,在其余的三种情况下,回族话使用的比例分别是10%、10%和20%。调查结果验证了Hasan对伯恩斯特观点的支持,即孩子成长过程中的四个关键环节:1.规约环节:父母即权威,让孩子意识到道德与品性制约及种种背景;2.教导环节:孩子们了解了人与自然物体的客观性,并习得各种技能;3.想象环节:大人鼓励孩子体验并以自己的方式来重建他们对世界的认识;4.人际交往环节:孩子们意识到自己的以及别人的情感状态[13]。

在生活中我们不断地调整我们的身份,在平衡调整的过程中,通过语言我们塑造着身份上细微的变化。说话者并没有一个固定的身份,每个人都有一个“身份库”,在这个“身份库”中有任何一个在特定的环境中可拿来使用的身份。新加坡前总理李光耀先生说得好:“新加坡华人,由于情感上和文化上的需要,将会而且必须继续使用自己的语言来交谈、阅读和书写。这是认清自己民族性和自尊的基本需要。”[14]

新疆的回族人以汉语作为日常交际语,但是,在一些场合,他们会有意识无意识地选择在会话中加入一些阿拉伯语和波斯语借词以表明自己的身份。不知道或者不使用这些语码,极有可能遭遇尴尬或者受到同族人的嘲笑和谴责。当问及这些受试者为什么说回族话时,63.3%人认为是习惯使然,36.7%的人认为是民族情结。由此可见,这是自觉选择的过程,也是家庭教育的结果。

家教,包括家法、家风,是回族家庭教育中所形成的习俗。回族的家教内容很多,包括信仰、德才、为人处世等。回族家庭的孩子从其幼儿阶段起,父母会教他们念“清真言”。随着孩子慢慢长大,家长教给他们的伊斯兰教的常识也逐步增加,尤其是男孩到12岁,女孩到9岁这个分水岭,家庭与宗教的教育更加具体化,母亲教导女孩,父亲教导男孩学习一些宗教习俗。如果家里有礼拜者,这种氛围会更加浓重,回族穆斯林身份陪伴其终老。

二、新疆回族人通过自己语言形式构建民族身份

“言语交际是身份构建的社会过程,也是展现身份的途径和手段。说话人的语言承载着说话人的身份,而说话人身份的选择则决定了其语言的选择,两者不可分割。”[15]从语言——身份的角度来看,说话人在不同的交际语境、甚至在同一个交际过程中,会选择不同的语码来建构不同身份。说话人通过语言来识别自己的身份;同时,听话人也会根据说话人不同的语码来辨认其身份变化,听话人对说话人身份的认同与否反过来也帮助说话人构建自己的身份,这是动态相互的过程。

Penelope对语码转换的界定是:双语使用者在同一个交谈中使用两种或更多的语言、方言或语言变体[12]20。语码转换通常发生在移民社团、地区少数民族之间或本身是多语种的群体内,它反映了在同一社会与语言环境下的社会差异和趋势。

回族先民的语言消亡以后,其母语的一些词汇作为语言底层保留在今天的回族口语中。回族以汉语作为交际语,但在族群内交流时延用了一些阿拉伯语和波斯语借词,如下例所示。

阿拉伯语借词:

他们家六月二十八干尔麦里。(功修和善行)

下个主麻日他的小儿子结婚。(星期五)

波斯语借词:

大约到沙目时间他才出去。(昏礼)

到二爷的麦扎上去上个坟。(坟墓)

回族歇后语中也能见到类似用法,如下所示:

要乜帖的丢了打狗棍——受狗气。(施舍)

依比里斯晒太阳——没有影影子。(魔鬼)

类似的阿拉伯语和波斯语借词还有很多,如阿拉伯语借词:尔林(学识)、白俩(灾难)、伊斯俩目(伊斯兰教)、卧尔兹(劝戒)、都阿(祈祷);再比如波斯语借词:多斯提(朋友)、朵孜海(火狱)、别玛尔(病症)、胡大(真主)。最有特色的就是回族穆斯林见面时的问候语,他们不说“你好”,而是互致“色俩目”,意为“祈求真主赐予你平安”。这样一句简单普通的问候语,在回族穆斯林当中已经超越了问候语的范畴,拥有更多的文化内涵。“色俩目”已经从宗教意义的层面演变成回族内部表达民族情感的特殊词汇,它已经成了回族身份的语言标志。一声“色俩目”使同样民族身份的人倍感亲切,从而拉近彼此之间的距离。

除了这些阿拉伯语和波斯语借词外,回族人还使用一些特殊词汇,它们既不是阿拉伯语,也不是波斯语,而是回族化了的汉语词汇,有些词还沿用古意。由于回族人使用它们的频率很高,这些词逐渐发展成为回族习惯用语。不管走到天南海北,传统回族家庭中长大的人都知道其含义,并且能从这些用语中辨别出对方的回族身份。如下句中用词:

(1)他们家干尔麦里,烙的油香很好吃。(即油饼)

(2)你现在不抓好五功,没有人能帮你。(即念、礼、斋、课、朝五件功修)

(3)每个人的肩上都有记录好歹的天仙,所以你最好想好了再做事。(先贤)

(4)他身上没水,不能进去。(没有沐浴全身)

类似的词还有:拨派(安排)、舍散(施舍)、定夺(安排)、知感(感谢)、口唤(同意、认可)、无常(逝世)等。这些词汇已经淡出了现代汉语交际,但是在回族日常交际中却是常用词汇。它们携带着浓厚的宗教色彩,传递着伊斯兰教的信息。

再比如以下谚语中的“五遍水”、“三丈六尺布”、“寺”,都是普通的汉语词汇,但是只用在回族人之间的日常交际中。

一天不抓五遍水,不能算是好回回。

无论穷,无论富,都是三丈六尺布。

Gumperz提出语码转换具有两个重要的功能:交际功能和社会、情感功能[16]。前者主要是用作一种交际策略;后者与语言的人际功能有关,它强调在一定条件下的语码转换对于构建个体的民族、性别、职业身份起重要作用以及人际间的亲疏关系。

Martin构建了个体与圈子的关系,如图2所示。在这个双轨关系图中,从圈子(affiliation)这个方向出发,个体(persona)要不断地适应他们生存的亚文化(sub-culture),并构建自己的主身份,包括所处的年龄层级、性别意识、社会阶层、民族等,从而构建整个文化[17]。在这个轨道上,人们更关注的是规则、约束以及行为控制,在各种身份之间不断地协商,最终组成一个有别于其它的圈子。

图2 个体与圈子

回族人正是以这种方式来构建自己的圈子,通过在以汉语为主、夹带阿拉伯语和波斯语借词的混合语的使用中不断构建并强化自己的民族身份。而且,这种混合语的使用仅限于同民族之间的交流,并且多带宗教色彩。从情感功能上来说,表达对本民族的忠诚和热爱;而从社会功能上来看,这是保持民族性、构建民族身份的手段。身份决定说话方式,而民族决定语言形式,语言是民族的外显特征。回族人没有自己的语言,所以她通过保留祖先的一些语言形式来保持自己的民族性。

三、结语

身份构建是一个社会的、动态的过程,它包含了认知、情感、态度以及行为等。在这样的身份构建的动态过程中,宗教与语言发挥着重要的作用。宗教是一种共同的信仰,凝聚力非常强,它影响着个人是谁和他们是什么的理解。它用信仰把穆斯林联系在一起,使他们彼此认同并产生亲切感。回族人并没有自己独立的语言,她以汉语作为交际语,但是作为一个独立的民族,她在底层保留了阿拉伯语和波斯语的一些词汇。回族人在日常交际中,在不同的语境下会经常用到这些词汇进行语码转换,而且,这些词汇的使用有其独特性,即在汉语句法系统中插入这些多为形容词和名词的外来词汇。因此,我们认为这种混合语就是回族话的显著性特征。这些词汇含义多与宗教有关,而回族作为全民信仰伊斯兰教的民族,由这种共同宗教信仰所构建的民族身份更具有稳定性。

回族人通过回族话来体现自己的回族身份;与此同时,中华文化已经内在于回族人的心理和人格结构中,自觉遵循并规范自己的行为。这是一种自发的行为,通过这种自我改变来适应社会的发展。“民族意识真正体现于民族互动和社会参与过程之中。”[18]正是这种民族意识使新疆回族在中华民族大家庭中展现其多姿多彩的文化。

但是,随着现代生产的工业化、居住的城市化、宗教的世俗化、民族文化的多元化、社会心理的理性化,这一切将不可避免地为今日新疆回族发展走向提出严峻的考验。“回族穆斯林面临着重信仰和习俗,轻礼仪和功修的局面”[19],这是一个不容忽视的现象。新疆回族人的宗教信仰、文化保持以及怎样与中华文化协调共存都是我们需要思考的问题。

[1]王正伟.回族民俗学[M].银川:宁夏人民出版社,2008:7.

[2]GUMPERZ J J.Discourse Strategies[M].London:Cambridge University Press,1982:61-67.

[3]刘承宇,吴玲丽.语码转换与民族身份的建构——社会心理语言学的视角[J].外语学刊,2011(3):101-105.

[4]张静.身份认同研究[M].上海:上海人民出版社,2005:3-4.

[5]王莹.身份认同与身份建构研究评析[J].河南师范大学学报,2008(1):50-53.

[6]TONY F L Y,KWAN D S.Social Construction of National Reality:Tibet and Taiwan[J].Journal of Chinese Political Science/Association of Chinese Political Studies,2013:259–279.

[7]FISHMAN J A,GARCIA O.Handbook of Language and Ethnic Identity[M].London:Oxford University Press,2010:519-522.

[8]KELLER T.The Handbook of Sociolinguistics[M].北京:外语教学与研究出版社,2001:315-326.

[9]李茹.在语言选择中构建社会身份[J].山西农业大学学报,2008(1):75-77.

[10]刘欣.语篇中的社会互动和身份构建[J].江西师范大学学报,2004(1):79-81.

[11]杨新民.新疆回族民俗[M].银川:宁夏人民出版社,2006:13.

[12]PENELOPE G C.Code-switching[M].London:Cambridge University Press,2009.

[13]HASAN R.Language,Society and Consciousness[M].UK:Equinox Publishing Ltd,2005:165-166.

[14]陈松岑.新加坡华人的语言态度及其对语言能力和语言使用的影响[J].语言教学与研究,1999(1):81-95.

[15]粟进英,李经伟.言语适应理论与身份研究述评[J].外语教学,2010(11):38-41.

[16]GUMPERZ J J.Language and Social Identity[M].London:Cambridge University Press,1982:6.

[17]BEDNAREK M,MATIN J R.New Discourse on Language[M].New York:Continuum International Publishing Group,2010:24.

[18]高占福,李志坚.伊斯兰教与中国穆斯林现代化[M].北京:宗教文化出版社,2013:290.

[19]白友涛.最熟悉的陌生人:大城市流动穆斯林社会适应研究[M].银川:宁夏人民出版社,2010:5.