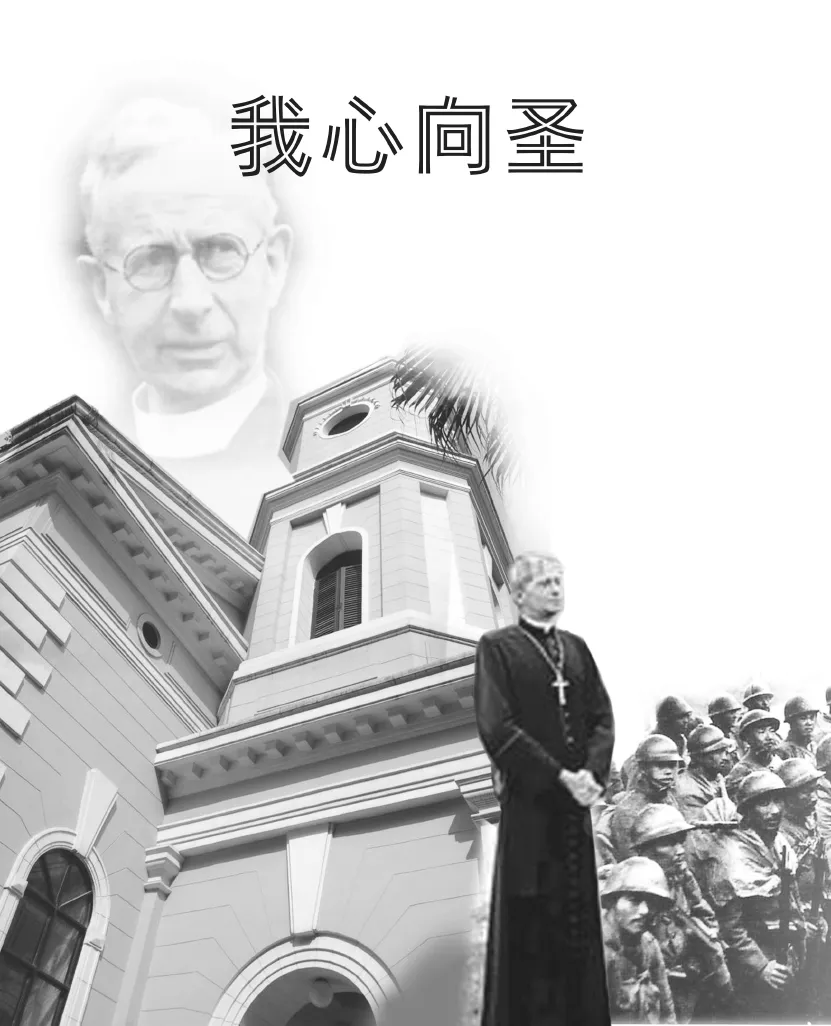

我心向圣

◆ 孙建伟

我心向圣

◆ 孙建伟

一

抗日战争时期。上海虹口。圣心大教堂里正做着一场弥撒。

从教堂的彩色玻璃看出去,天空和云朵呈现一种诡异的灰色,像一个怨愤的汉子咆哮之前酝酿的冲动。硝烟的气味随着风向流动渗入教堂,完全不是平日那种平和的气氛。

神甫突然剧烈地咳嗽起来。站在前面的教徒们发现,年轻的神甫脸色煞白,转而又发红。由于络腮胡子占据了他的大半个脸,五官反而显得逊色了。人们的目光很容易停留在那一绺乌黑中带些暗红的浓密长须上。也许对神甫而言,长须正是他内心极具代表性的某种表达,现在它正伴着主人因为突然咳嗽引发的喘息抖动着,不,是颤抖着。神甫把手捂在胸口,喘息渐渐平息下来。接着,他把《圣经》放下,又在胸前画了个十字,说,因为这场丑恶而肮脏的战争使无数无辜者逝去,又使失去了逝者的亲人们悲痛欲绝。我们不知道还会有多少无辜的人成为可恶的战争炮灰,但我们要记住,神的愤怒终会降临作恶的人。

神甫常常站在教堂门外,忧心忡忡。上海一直陷于日军的狂轰滥炸之中,马路上混乱不堪,一波接着一波朝着公共租界方向涌来。神甫的眉头拧成了一个扭结。

神甫布勒松是法国人,中文名尚家立。这个名字是不久前他自己起的。当年从巴黎天主教学院毕业后,他就追随饶家驹神甫的足迹来到上海,所以他按着中国人的取名习惯把中间那个字留给了“家”,表示他是饶神甫的弟子。他的姓氏布勒松的那个“松”变成了“尚”。“尚”即是“上”,代表上海。刚来的时候,除了传教,他喜欢在租界里晃,不光是“被称为”法租界的那些地方。这可不是他一个人的感觉,法租界似乎更像一个地理概念,它被越来越多的俄国人弄得变了法国味道。上海人说起来就是罗宋大餐罗宋汤罗宋面包,甚至把那条著名的以法国将军命名的霞飞路叫做罗宋大马路。尚家立很有些不屑。没想到这些被苏俄赶出家门的过气俄国佬在这个地方站住了脚。后来,他更多地到租界外围的那个上海去。比如闸北、浦东,甚至像他们老外们口中的“沪西歹土”。那是个穷人扎堆帮派集聚的地方。但他并不厌恶那个地方。在上海十年的传教经历让他真心喜欢上了上海。至于那个“立”嘛,那是借用中国人讲的“三十而立”。几个月后他就三十岁了,他一定要立起来。当尚家立把自己煞费苦心的成果告诉饶家驹神甫时,饶神甫朝他跷起一个大拇指,说了一句上海话,邪气灵光。意思就是相当了得。尚家立觉得很有成就感,也算是对自己来中国十年的回报。转而又想,这场遮天蔽日的战争会把他的一切都打乱吗?不知道。仰天而望,几乎全是挂着太阳旗的飞机,一群一群地压下来,压下来……

这天晚上,他接到饶神甫的通知,让他以最快的速度赶到饶的住所。

尚家立知道,与他父亲年龄相仿的饶神甫正在办一件大事。这几天饶神甫奔走于上海市政府、日本大使馆和租界当局,就是为了这件事。他正等着那一天。

饶神甫以简洁短促的语句说,他的南市安全区计划已经得到中日两国官方和租界当局的认可。二十多万中国难民将来到这里避难。他挥着手,显得踌躇满志。尚家立知道,五年前日军进犯上海时,饶神甫征得交战双方同意,就曾创造过利用休战的四个小时,从战区救出二百多个平民和伤兵的先例。尚家立也早领教过饶神甫的辩才,但要说服两个敌对国加上英美法三国为主的西方国家的共同认可,谈何容易。而眼前这位伟大的饶神甫居然办成了。尚家立因此为自己的选择深感自豪。

二

魏天虹浑身哆嗦,趴在桌子底下。姆妈的一声惊呼是被巨响拦腰斩断的,然后复归静止。爹爹喘着气说,虹啊,勿出来,听爹爹话,听话……越来越虚弱。魏天虹用力敲着自己的前胸,因为那儿正在剧烈地疼痛,伴着剧烈的跳动,她挣扎着爬到父母身边,他们是在床上被炸弹的气浪掀翻的。而她正在桌上读书,她们已经不止一次听到飞机扔炸弹的呼啸声了,但这次近在咫尺,她本能地往桌下一钻,就是这一钻救了她的命。

很多日子以后,她仍像一个用笔精准的画家那样把爹娘脸上身上的血渍一无遗漏地涂抹出来。姆妈的眼睛睁得老大。她的心脏一下子就停止了跳动,但她的一只手却横在胸前,食指伸出。魏天虹揣测,一定是姆妈在画十字保佑。姆妈是天主教徒,这个动作几乎是下意识的。爹爹因为知觉尚存,就非常痛苦,疼痛把他的五官扭向了别的位置,所以显得惊骇而狰狞。魏天虹知道,刚才那句话,一定是爹爹拼了命喊出来的。她扑在爹爹身上,用一双手久久安抚着他的脸,企图把他的痛苦抚平,终究还是徒劳。父亲最终留给她的就是这样一张让她永远都无法忘怀的扭曲的脸。

现在,临近毕业的震旦大学学生魏天虹从废墟中爬出来,裹挟在逃亡的人流中,寻找生存的可能。失去了双亲的魏天虹万念俱灰,甚至有与他们一起安眠的念头。不,他们能安眠吗!这个念头一下子又把她拽了回来。

“到了到了。阿拉到南市安全区了。”人群中有人欣喜地喊道。

“爹爹你看,那边还有好几个外国人呢。”一个小男孩叫道。

“对呀。你看到那个戴瓜皮帽的老人了吗?他就是饶神甫。”

“爹爹,饶神甫是啥人?”

“这个饶神甫啊是阿拉的恩人,没有他,阿拉都要被日本飞机炸死了。”

魏天虹就在这对父子旁边,这是她第一次听说饶神甫。

魏天虹愣了一下,马上用上海话回应,噢,谢谢侬,我勿要紧咯。

大小姐,侬勿要难过,当心身体,有事体来寻我好了。

魏天虹满脸沾着粥,自顾自地点头。她忽然回过神来,赶紧用手去抹,又沾了一手黏糊。不知所措的时候,一方手绢伸了过来,她眼角的余光中有那团墨赤乌黑晃动,那个声音近了,勿难过了,会好起来的……

几天过去,魏天虹仍然没有从痛苦中摆脱出来。她常常一个人以泪洗面。

转眼就入冬了。傍晚5点,天幕就把整个城市裹进了黑暗。对魏天虹来说,这似乎给了她一个独自孤寂的理由。她惊讶自己的变化。在震旦,她是公认的活跃分子。她是独生女,家境不错,父亲是一家公司的高级主管,母亲不在外面做事,家里收拾得十分妥帖,抽空做慈善。父母突然离她而去,而且就在她的眼皮底下,连呼喊他们的时间都没给她,剩下她一个人,也留在了无边的黑暗之中。就像这墨色浓重的天幕。她一反从小不喜欢黑夜的习性,觉得黑夜才是唯一能让她安宁和藏身的外壳。她执拗地认为她是有理由孤寂的,因为只有孤寂才能独自品尝失去双亲的痛苦,才能默默缅怀他们。

难民们眼睁睁看着飞机在惊恐的啸叫声中拉屎一般把炸弹倾泻下来,焦土面积瞬间增长。

晚上,难民区昏暗的路灯下,总有几个戴着袖标的高个子男人走动着。路灯的光影把他们的身高拉得更长,尤其是高耸的鼻子。后来难民们知道,这几个洋人是难民区监察委员会成员。他们必须每天出现在难民们的视线中,安定人心。从狭小的过道窗户里看出去,魏天虹判断,领头的就是跟他说上海话的那个人。因为他的大胡子太明显了。隐隐绰绰的光影使这墨黑的一绺与夜幕浑然一体,却又气势不凡。魏天虹不禁为自己的想象感动,也为他们感动。她连续几天趴在这个窗户等待他们的出现。这似乎成了她每天晚上一件必须要做的事。对于习惯了大城市生活的难民来说,这的确成了一道难得的“夜景”。然后大致可以睡一个安稳觉了。

三

几天后的上午,一个难得的炮火间歇,一队日本兵突然闯入难民区,难民们的惊恐瞬间提到了喉咙口。只有少数胆大的难民并未躲进家门。例外的是魏天虹。魏天虹当然不是胆大,她是被惊恐定格在那个地方的,当时她正捧着一本被丢弃的英文版杂志胡乱翻着,也一并翻动着她混乱不定的思绪。魏天虹不知该怎么做,犹豫之间就只能原地不动了。日本兵在难民区里随意晃着,但有人阻挡了他们的去路。为首的日本军官回头说了句什么,刚才还散着的士兵立即整齐列阵。挡住他们去路的那个人用英语开口了,请问怎么称呼你?

为首的日本军官用生硬的英语说,我是大日本皇军中佐池田一男。你是谁,敢阻拦我们的巡逻?

中佐先生,我是尚家立神甫。你应该知道,这里是军事中立区,武装人员不得进入,请你们立即退回去!

唔,尚家立,没听说过。谁都可以说自己是神职人员。不过,现在是战争时期,神职人员恐怕也难受庇护。

中佐,你这么说,我将质疑你对我人格的侮辱。我再说一遍,我是尚家立神甫,安全区监察委员会成员之一,我协助委员会办事处负责人饶家驹神甫工作。

饶家驹,我听说过。但是我们今天接到命令,有若干武装的中国士兵进入安全区,我们现在正执行搜捕任务。

尚家立冷笑了一声,请问有确切的证据吗?

我们正在寻找证据。

不,如果没有证据,你们就不能进入安全区。如果非要进入,也必须经过监察委员会的批准。

神甫,如果我要继续执行任务呢?

那就请贵国驻沪总领事冈本先生亲自来谈吧。几天前,他刚给饶家驹神甫致信承诺,日本方面保证,日本军队不进入难民区,日常维护工作由少量法租界武装人员负责。中佐先生难道看不见安全区的屋顶上都插着国际红十字的旗帜吗?所以我再次要求你立即带着你的士兵离开这里。

中佐拧着脸,肌肉被电击般地抖动,他习惯地“八嘎”了一句,然后把手高高举起,是那种要劈砍的架势,但在半空中突然改变了弧度,变成了一个敬礼,然后面对微微抬着下巴的尚家立说,我马上离开安全区,请多包涵。尚家立神甫,我记住你了。他放下手,又是一个典型的日式鞠躬。转身喊口令撤退。

尚家立眯起眼,直到日本兵的身影消失,才出了一口长气。

远处,魏天虹和那几个大胆的难民也跟着把愤懑和惊恐徐徐吐了出来,他们相互传递着欣喜的眼神,然后跷起大拇指。当然是为尚家立神甫。魏天虹感到,这一刻,她的生活渐渐变得真实和正常起来。

难民区里开始流传起一首童谣:

东洋兵要想到上海,几十只兵舰开到黄浦滩。

“八一三”东洋兵冲进闸北来,杀我伲老百姓、炸我伲火车站。

我伲老百姓大家要拼命,不管老不管少都要打退东洋兵。

半大孩子的衣服袖口总有一种滑腻腻的东西若隐若现,这是他们对鼻涕最常见的处置,一挥而就。经过寒风的洗礼泛出一层异样的色彩。由于日方限制法租界运粮,难民区的食物供应濒临断裂。这首童谣就像孩子们的联络暗号,于是难民区里常常可以听到稚嫩的声音五音不全地结伴到民国路去捡馒头大饼。是的,就是捡。临近法租界北街的几百户中国居民最近添了一桩新的家务事,但没有一家觉得多事。他们每天做好馒头大饼,然后打包扔过难民区的铁栅。有一次魏天虹有幸目睹过一场“馒头雨”。难民区里一个男人打开雨伞,伞尖朝下,一会儿伞里就聚集起一个壮观的馒头堆。这些从“天上掉下的馅饼”成了难民区的救命粮。

一天,魏天虹不经意发现,她的身后有了一个小跟屁虫。是一个小女孩,几乎与她形影不离。尤其是晚上她通过过道窗户看尚家立巡逻的那个时候,小跟屁虫就蹲在下方一本正经地从缝隙中看,虽然什么都看不见。一个女人叫着阿苹一路寻过来,小姑娘就往魏天虹裤裆里钻。但是女人很快寻到了她。女人在黑夜中看了一眼魏天虹,然后一把揪着小跟屁虫的耳朵,走了。

后来魏天虹听说,女人是阿苹的后妈。

第二天,阿苹又准点出现在魏天虹视线所及的范围之内,但不再像之前那样明目张胆地当她的影子,只是远远望着她,充满希冀。魏天虹想到女人的目光,就有些胆怯,装作没看见,但余光一扫,阿苹的眼睛就与她相撞。魏天虹不忍了,心一横,就向她招了下手,阿苹兴奋地朝她奔过来。魏天虹也开心地笑了。这是她到难民区来之后第一次无所顾忌的笑。阿苹的笑是因为被这个大姐姐真正接纳。隔了年代的姑娘和女孩在难民区找到了知己,的确太值得笑了。阿苹笑得天真,她不知道这个大姐姐在这个时候这个场合,以笑来庆贺她们的机缘近乎奢侈,近乎放肆。不过魏天虹已经管不得那么多了,在阿苹身上,她忽然发现生存下去的理由其实非常简单。魏天虹开始教阿苹唱那首打退东洋兵的童谣。这是她花了几天时间的作品,但是她不敢太张扬。

那天她俩正一边玩着跳房子一边唱,停下来时,突然响起鼓掌声。是一个人的鼓掌,清冷但是真诚。阿苹先叫出声来,尚神甫,尚神甫。魏天虹也跟着说了声,尚神甫好。

尚家立微笑着点头,他摸了下阿苹的头问,小姑娘,你怎么会认识我的?

阿苹头一歪,突然做了个鬼脸,天机不可泄露一般凑近尚家立的耳朵,是大姐姐告诉我的。

哦,哪个大姐姐呀?尚家立来了兴趣。

阿苹回身一指,就是她呀。说着紧贴魏天虹站好,有一种如假包换的执着。

尚家立看着魏天虹,她是你的妹妹?

魏天虹晃了一下脑袋,是啊。

那么那天是她……失踪了,你才难过的?

魏天虹的心稍稍颤了一下。好几天了,他还记着这件事。这个大胡子心真细啊。她想到他的时候就是墨赤乌黑粗壮浓密的一绺大胡子。她平静地说是的,她和我走散了,我急哭了。

阿苹茫然地听着他们的对话,一双眼睛在两个人之间疑问重重。

对不起,魏小姐,让你想起难过的事了。不过现在好了,不是吗?哦,刚才你们唱得真好听。

阿苹又是脆生生的一声,是大姐姐教的。大姐姐唱得可……

不,不是的。魏天虹打断了她。

尚家立耸了耸肩,说,魏小姐,你别介意。我也痛恨日本兵。你们继续玩,我告辞了。再见。

魏天虹木讷地回应,再见,尚神甫。阿苹因为显示了对大姐姐的爱戴,又得到了神甫的嘉许,很快在地上画着的房子上忙碌了。她踩着节奏说,尚神甫再见,再见。但是她很快听到大姐姐说,不玩了。明显是不高兴的声音。阿苹又茫然了。

魏天虹也搞不明白为什么会突然不高兴,也许是担心别人窥破了她与小孩之间的这个秘密。她只想通过孩子的嘴传递包括她在内的上海人对日军的痛恨。她没想让别人知道,包括这个为大家热心做事的尚神甫。

四

尚家立正在为难民区的粮食奔走。国际红十字会提供的最低量的大米和豆类仅能维持生命,他正设法说服法租界发行慈善奖券,救济难民。饶神甫还给了他在难民区组织医疗和防疫的任务,即将开设的草绳工场、板刷作坊……虽然弄得焦头烂额,但他相信这就是一个神甫的使命。

魏天虹也忙得没时间再沉湎于生存还是死亡的问题了。在尚家立的邀请下,她和母校的校友教徒一起在难民区筹建学校,免费为难童提供教育。几个月过去,几所学校相继建立。魏天虹看到的天是湛蓝的,空气是带着清香的,就连地上的青草也是婀娜的。阿苹还是跟着她,不过小姑娘似乎一下子长大了。魏天虹在难得的空闲中静静看着她,想起自己在她这么小的时候的无忧无虑,阿苹却成了难童,无辜地拖进大人的事里来了。

但事情比她想的更糟糕。

初春的一个上午。临近下课时,一个教徒突然慌慌张张地推开教室门,径直走到正在讲课的魏天虹面前,跟她耳语了几句。魏天虹脸色大变,说,同学们,老师临时有急事,今天的课上到这里。下课。心脏好像就徘徊在她喉咙口,随时都会蹦出来。

难民区对面的民国路法租界一侧,几个持枪日军士兵驱赶着越来越多从难民区出来的人,尚家立神甫脸色通红,大胡子愤怒地颤抖着。他的对面正是上次闯入难民区的池田。

魏天虹挤进人群,不敢相信眼睛。阿苹扑倒在消防龙头前,额头上细密的绒毛和着殷虹的血,被风吹成了赭红。阿苹已经没有气息了。一个女人抱着她,悲怆之极。魏天虹过来的时候,她一下子找到了攻击的目标,冲着魏天虹嚎了一声,凶猛地扯着魏天虹的头发。魏天虹没反应过来,女人的一句话让她僵在了那里:这就是阿苹天天跟着你的结果啊,你以为你是谁,你是天主啊,你真是个害人精啊你。她只知道你这个害人精大姐姐,连我这个娘也忘了呀。

众人的目光汇拢在魏天虹身上,魏天虹有口莫辩。这时她身后出现一个声音,女士,这件事和她没关系,请你不要这样。嘈杂声一下子熄灭了,人们看到刚才正跟池田交涉的尚神甫走了过来。女人不响了,但眼神依然充满怨恨。尚神甫说,大家听我说,有谁看到了刚才这个惨剧的经过,请告诉我,好吗?他看了一下周围,日军还端着刺刀在一旁走动。请大家先跟我回去,我们监察委员会一定会调查这件事。

魏天虹一直颤抖着,她甚至可以听到细胞在她身体器官爆裂的声音。她感到自己快撑不住了,也不知是怎么回到难民区的。

当晚,好几个目击者证明,因为供水渠道阻断,难民区缺水十分严重,所以很多难民只得到难民区对面法租界的消防龙头那儿取水。阿苹的邻居奶奶瘫在床上,她也来帮着取水。她捧着小水壶来回了好几次。奶奶说,阿苹啊,奶奶够了。你这么小的孩子,别去了。阿苹说,大姐姐说要帮助别人的。奶奶流泪了。就在这时,日本兵来了,难民们纷纷逃回,但是阿苹被抓住了,日本兵要把她刚盛满的水倒掉,她不肯。抢夺之中东洋兵就推着阿苹的头往消防龙头上撞,阿苹当场死亡。女人赶来时,面对已成一具尸体的阿苹,禁不住悲恸,但她把气出在了魏天虹身上。

当晚,尚家立找到魏天虹,告诉她,难民区监察委员会将会专门在那个消防龙头前为阿苹举行葬礼仪式,由他来主持。请她为阿苹撰写一份悼词。接着他低着头说,请允许我对你的好朋友的不幸遇难表示真诚的哀悼。

魏天虹的眼睛早已被泪水浸泡得肿胀,尚家立这么一说,又止不住湿润了。她轻声说,谢谢你,尚神甫。

尚家立继续说,不过,魏小姐我还有一个问题,可能会引起你不愉快的回忆,但这个问题困扰我很久了,所以请你原谅。

魏天虹沉默着,她知道他想要问什么,但她不置可否。

很多人说你的父母亲在日机轰炸中丧生,这是真的吗?

魏天虹艰难地点了点头,忍着没让泪水倾泻。

这么说是真的了。太遗憾了。

魏天虹一直保持着刚才的姿势,还是艰难地点头,又摇头,像在自言自语,为什么主保护不了善良虔诚的信徒呢?为什么?神甫,你能回答我吗?

尚家立也沉默了,许久才说,我从不怀疑主的力量,魔鬼的得逞终究是暂时的。希望魏小姐能理解我想表达的意思。顿了顿他又说,魏小姐在巨痛面前倾力为难童传授知识,还以自己的高尚行为影响了孩子,我深为你感动。

魏天虹说,尚神甫,我想换一个工作。

你不想教书了吗?

我想像饶神甫那样每天为难民熬粥。

为什么?难道你不认为教书对你来说更合适吗?

也许你说的不错,但阿苹的事让我心里无法平静,我怕我控制不住自己。

我尊重你的意愿。国际红十字会难民救济委员会在城隍庙向难民赈济大米和馒头,饶神甫常常去那里,你明天就可以到那里工作。但愿它会带给你快乐和力量。哦,还有一件事你一定会高兴的,法租界已经同意向难民区供水了,不日还将发行四万五千美元的慈善奖券用于难民区。

这次魏天虹重重地点了一下头。

五

领粮队伍绕城隍庙转着圈,让魏天虹吃惊不小。她一直没停下来过。她想让不停歇的工作麻痹怆痛的神经。连续几天下来,她病倒了。

醒来的时候,第一眼看见的是尚家立,还有饶神甫。她有点尴尬地看着他们,问我这是怎么啦?饶神甫摸了一下她的额头,慈祥地说,孩子,你太累了,你只是睡了个长觉。但是,你还需要继续休息。

魏天虹突然问尚家立,尚神甫,阿苹的丧事仪式准备得怎么样了?

尚家立说,你放心吧,差不多了。准备后天进行。我已向日方提供了阿苹死亡的目击证据。

那我一定要参加的。

阿苹的葬礼聚集了很多难民。但刚开始就引来了日军的阻挠。领头的还是池田。尚家立根本不屑,他告诉池田,如果你不惜再次玷污军人的荣誉,那就从我身上开始吧。这句话等于是底线了。池田看着他,慢慢掏出手枪,对着他,说,神甫,记得我上次说过,战争时期,神职人员恐怕也很难受到庇护,何况你非要把自己牵连进去,那我就只能说对不起了。

我倒很想见识一下堂堂的皇军中佐是怎样对一个神甫开杀戒的。

这时魏天虹挤到了尚家立身旁,对池田说,中佐先生,如果你想动手,也算我一个吧,反正我的亲人和朋友都丧生在你们的太阳旗下了。她看上去很虚脱,嘴唇干裂着,声音像一把钝锉的锯子拉过嗓子。

池田犹豫着。上次遭遇后,他打听过,这个叫尚家立的法国佬是大名鼎鼎的饶神甫的弟子,现在又杀出一个中国姑娘。一个神甫一个难民,况且就在难民区的对面,障碍实在太大。转念之间,他换了一副面孔,尚神甫,你误会我了,为了你和难民的安全,我将命令我的士兵在这里保护你们。不过,我要对这些人检查。他指了指参加葬礼的难民。随后他对传令兵咕噜了一句。二十多个士兵立即在铁丝网前的沙包上插上太阳旗,架设机枪。另外几个士兵用刺刀逼着难民退后站成一排两手上举,接受检查。尚家立高喊一声,我抗议。这是对难民的侮辱。池田继续挥着手,对尚家立的抗议置若罔闻。忽然一个苍老而威严的声音在他脑后响起,我强烈抗议。

池田回头一看,啊,是饶神甫。他随即向饶神甫行礼。

饶神甫依旧是那身破旧的教士袍,带着一顶大大的蓝色贝雷帽。他没有还礼,语气中透着一种藐视的凛然,池田先生,我要求你立即停止这种敌对行为,他们都是难民。

池田站得笔挺,饶神甫,我是奉命行事。请你谅解。

饶神甫目光炯炯,这里是非军事区,包括本人在内的所有人都属于非战斗人员,你作为军人,有何命可奉?

正在池田尴尬之际,一辆黑色本田小车停了下来。一个穿西装的仁丹胡子钻出车厢,径直向饶神甫走去。饶神甫认出这是日本通讯社上海分社副社长高桥。他们曾经因为难民区的设置打过交道。高桥拿出一封信说,饶神甫,我正要来找你,想不到在这儿遇上了。我是来转达冈本总领事的歉意的。尽管目前还未查明真相,但他仍对中国难民阿苹之死表示慰问,并出于人道,捐款一千日元。请神甫过目。饶神甫打开信迅速浏览了一下,说,我暂且接受。还请麻烦高桥副社长代冈本总领事处置一下目前的情况。我想,总领事先生不会愿意看到这样的局面,这应该和他在这封信中表达的意思是一致的。高桥想了一下,朝饶神甫点点头,然后对一旁的池田说,池田先生,饶神甫是冈本先生的朋友,请你按饶神甫的要求行事吧。池田稍显犹豫,高桥瞪了他一眼,我们在这里是维持治安,要让中国平民看到,我们是来帮助他们的,懂吗?说完,向饶神甫行礼,神甫,我告辞了。饶神甫看着他远去的背影,轻蔑地哼了一声。

池田喊了一声,正在搜查的士兵们立即向他这儿集中。然后回到各自的位置上。

阿苹的丧礼就在日军机枪的“保护”下进行。难民们向那个血迹未干的消防龙头致哀。

六

难民区里一年的奔走,完全超出了尚家立的估计。他瘦了一圈,但他的精神一直很高亢。现在,魏天虹成了他的帮手。她跟着他东奔西走,几乎跑遍了半月形的横穿南市老城厢北部三分之一的难民区的各个角落。尚家立为每件做成的事兴高采烈。魏天虹也见识过他面对那些黑洞洞的空空如也的破屋和病人神色黯然的样子。他孩子般一把一把揪着自己的头发,然后念念有词,不断在胸口画着十字。魏天虹对他说的最多的一句话就是,难民区所有人都知道,你做了这么多,你已经尽力了。尚家立却摇头,然后伸出食指在她眼前晃,不,我所有做好的都是主的恩赐,没做好的是我自己的责任。魏天虹说,你别太自责了。谁都会记住饶神甫和尚神甫。尚家立又摇头,不,应该记住主,不是我们。连着两个不,魏天虹无话可说了。尚家立又说,魏小姐,我相信,来到这里是主的召唤,我会一直呆下去。这里还有很多事等着我去做。主会给我力量拯救正义,惩罚恶魔。魏天虹看着他真诚庄重的神色,听到了心里某种悸动的声音。

那天,尚家立突然对魏天虹说,明天早晨你跟我出去一趟,办一件重要的事。

魏天虹问什么事?尚家立用手放在嘴唇边,说天机不可泄露。稍后又补一句,这是主要我们干的事。

我们?我可不是教徒啊。

你不是教徒,你不是天天在为难民服务吗?他忽然故意拿腔拿调地问,魏天虹小姐,你,信得过尚家立神甫吗?

魏天虹被他逗笑了,当然啦,这还用问吗?

那好,明天一早,你到我这儿来。

魏天虹到尚家立居所的时候,就看见门口已停着一辆黄包车。尚家立探出头来对魏天虹招了招手。

魏天虹上了车,尚家立正襟危坐,没跟她说话。他不说,魏天虹也只能沉默着,因为天机不可泄露。但她发现今天尚家立穿了一件风衣,戴着一顶礼帽。这是她第一次见他这样打扮,斯文中含着英气,俨然一个青年学者。车向闸北老北站方向走,到了一所邮局门口,尚家立示意停车,从口袋里掏钱。车夫转过身,先对他鞠了一躬,然后说,尚神甫,我晓得侬的,侬坐车我不要铜钿。尚家立一愣,马上又明白了,谢谢侬,侬拉车老吃力,怎么可以不要钱?车夫使劲推辞,尚家立坚持把钱塞进车夫手里。

到马路转角,尚家立轻声对魏天虹说,你挽着我的胳膊。魏天虹一愣,怎么突然……尚家立继续说,快点,你不是信得过我吗?魏天虹迟疑着挽住了他的胳膊,大脑中旋风般地掠过一阵惊悸。

迎面走来一个穿夹克的中年男人,尚家立把礼帽从头顶上拿开片刻又扣下,夹克男人像是跟尚家立碰擦了一下,说了句什么,尚家立拿下礼帽对他欠了欠身,随后分道扬镳。

几分钟后,宝山路老北站枪声大作。尚家立驻足,然后折转身,朝那个方向飞奔起来。魏天虹一时无措,大声喊着,神甫,神甫。但尚家立好像忘记了她的存在,她还是拼命追了上去。百米之遥,子弹呼啸,尚家立吃力地倚在一家商店的门边,大口喘着气。他的风衣右侧有个焦黑的洞,周边撕开了一道长长的口子。魏天虹追得上气不接下气,赶上去颤声问,你怎么啦,受伤了吗?尚家立尽量让自己平静下来,伸出食指摇着,没事,是流弹。

翌日,饶神甫收到冈本的一封信,称昨天在宝山路火车站,皇军驻沪宪兵司令部特高科长中村遭几名反日分子袭击。据悉贵方神职人员与案有涉,不日将前往调查。饶神甫看后,当即就把信烧了。同日,日文报纸《上海每日新闻》也发表了类似消息。

魏天虹静静等着那件风衣燃成灰烬,她在火光里又看到了那个惨痛的场景。母亲画着十字,父亲叫着虹啊虹啊……她想,尚家立真厉害,连这事都敢干。夜晚的春风里,依稀飘过来她教孩子们的那首童谣。

再和尚家立见面的时候,一股来苏尔的味道在他的小房间里淡淡游荡。她忍不住问,你不是说没受伤吗?

是没受伤啊,擦破点皮而已。

魏天虹脱口而出,让我看看。话一出口又觉不妥。尚家立很听话,拉起衬衫,魏天虹看到了一个年轻白种男性的躯体侧面,一块巴掌大的纱布覆盖着壮实的肋肌,周边拖着一道猩红的灼伤印痕。尚家立说,多亏了风衣。可惜,现在它不存在了。他轻松地笑了笑。谢谢你帮我。

魏天虹知道自己的眼睛注定争不了气了。她垂着头,任由泪水流淌。她很快发现自己的身体正被环绕起来,软硬适度,妥当贴切。泪水打湿的视线所及是一双由茂盛的体毛覆盖着的肌腱绵延筋脉昂扬的前臂,那里徐徐释放着雄性的张扬和硬度。魏天虹就泪眼婆娑地享受着这双胳膊酿造的亲切和温暖。接着,她又惊讶而羞怯地发现,她的整个身体潮涌一样浸润在一种从未感受过的紧张和兴奋中。她觉得自己忽然变成了一根烧红的烙铁,从头到脚都红了起来。她想到了放在火上煮的虾,弯曲着身体,渐渐全身染红。于是她害怕起来,于是她就像虾一样收缩起来,一收缩,就把身体从伟岸的胳膊里抽了出来。

尚家立猝不及防,他的环绕失去了对象,成了一个空荡荡的圈子,练功一样维持着这个姿势。魏天虹回转身来,觉得十分滑稽,忍不住破涕而笑。尚家立尴尬地看着她,撤掉圈子,甩甩手,也笑了。

突如其来。如此自然,如此唐突,却又如此短暂,轻易就跨越了神俗两界。但他们都明白,这是不可能的,于是迅速回到原点。

魏天虹突然问,你有通行证吗?

你不想在难民区了吗?

我没想好,但我很想到外面去看看。

那好,我会帮你。就像你帮我一样。

魏天虹说,我们帮自己就是帮大家,对吗?也许主也会这么说的。

尚家立迟疑着说,魏小姐,我一直想问,你想受洗吗?

我,没想好。

上世纪末某年,年届九十的尚家立先生在几个学生陪同下重返上海,第一站就是南市。他当然无法准确定位当年的难民区了。但是城隍庙还在,九曲桥还在。这里人群如织,一派兴旺。他就带着学生在城隍庙里静静地寻找过去的印迹。依稀想起来,魏天虹拿着通行证出去后就再没见过她,有人说她去了重庆,也有人说曾在江南见过她。

发稿编辑/浦建明