笔涌超逸气?诗思入画频

陈传席,中国人民大学教授,博士生导师,中国美协理论委员会副主任。曾任美国堪萨斯大学研究员,南京师范大学教授、博士生导师,上海大学教授。

20世纪90年代之后,陈传席将研究重点转向美术批评。他提倡“阳刚大气”,以振奋民族精神;提出“正大气象”,改变画坛小巧邪怪现象,这些观点广被众多书画家赞同和实践,形成一股风气。他较早提出反对殖民文化,在题材上提倡民族精神,纠正很多画家错误的创作倾向。近年来,他又提出书画作品要有“秀骨”,这对书画家有重大的启导作用。又提出艺术家进入艺术史册的四条标准等等,都给当代画坛以重要启发。他准确批评近现代名家与大家,在传统和创新上为中国画的未来发展指明方向。

陈传席教授史论兼备,旁涉文学诗词,在书画造诣上亦是超尘脱俗,自成一家。绘画作品被收入《中国绘画年鉴》。散文作品收入《二十世纪中国散文大系》等多种重要散文集中。现从事学术研究和文学绘画创作。

已出版学术著作《六朝画论研究》(8版)、《中国山水画史》(12版)、《画坛点将录》(5版)、《悔晚斋臆语》(10版)、《弘仁》、《中国紫砂艺术》、《陈传席文集》(1-9卷)等53余部,并有部分著作被译为外文在国外出版。已发表学术文章近千篇。其绘画作品被收入《中国绘画年鉴》,散文作品收入《二十世纪中国散文大系》等多种重要散文集中。现从事学术研究和文学、绘画创作。

文人画是宋元以来文人士大夫阶层在绘画领域开辟的“专属”空间,它有相对独立的表现形式与审美法式。陈衡恪先生在《文人画之价值》中说:“何谓文人画?即画中带有文人之性质,含有文人之趣味。”文人画对画者人品才识和心襟气象的要求很高,画家多擅于缘情、缘景、缘事,以意会造境,并以此为遣兴寄怀与自托高雅的方式。而真正优秀的文人画作品除了有笔墨、形式和格调之外,更应融入创作主体心灵化、精神化等多方面内容。在当代的文人画家中,尤其是美术史学者之中,陈传席先生是极具代表性的一位。

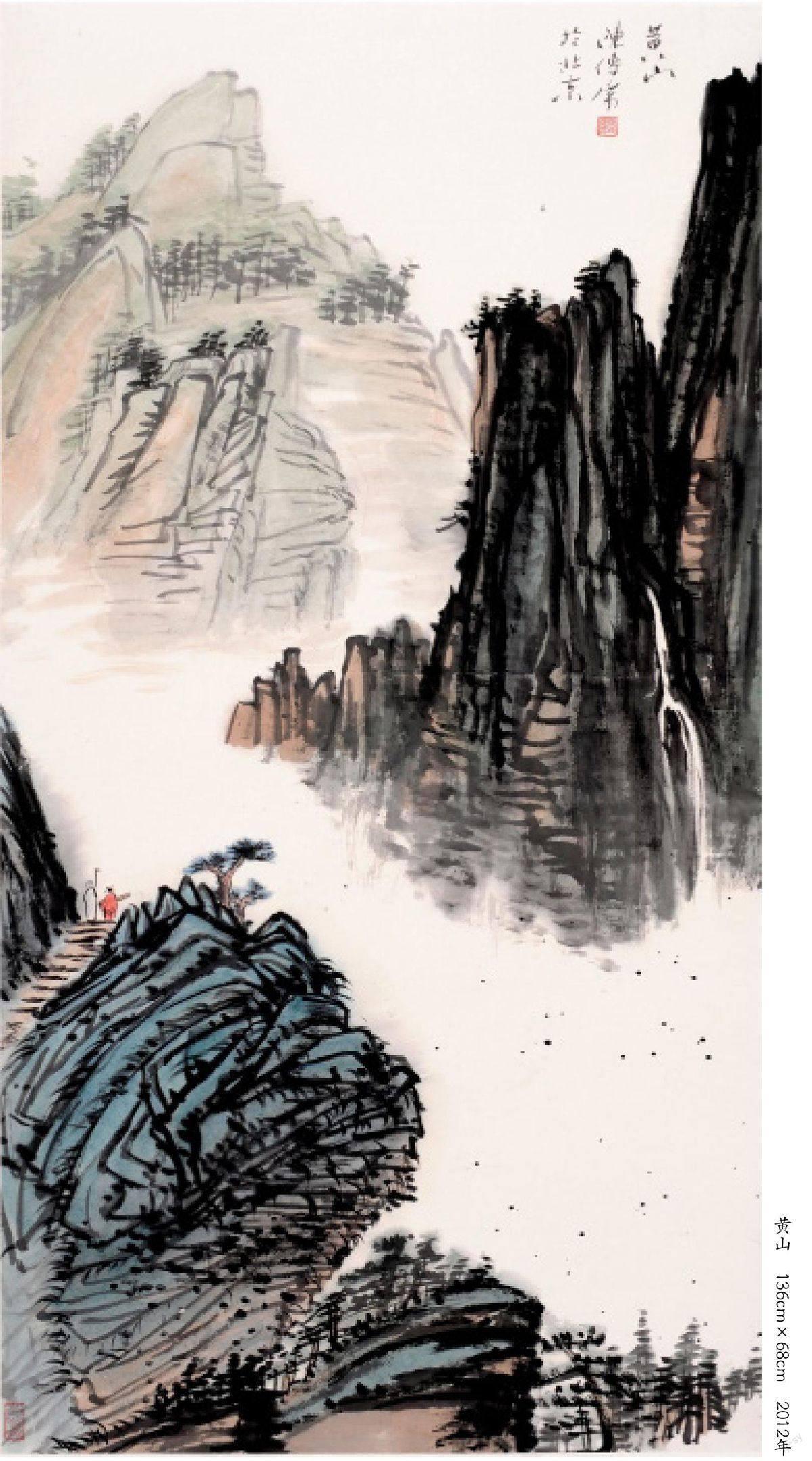

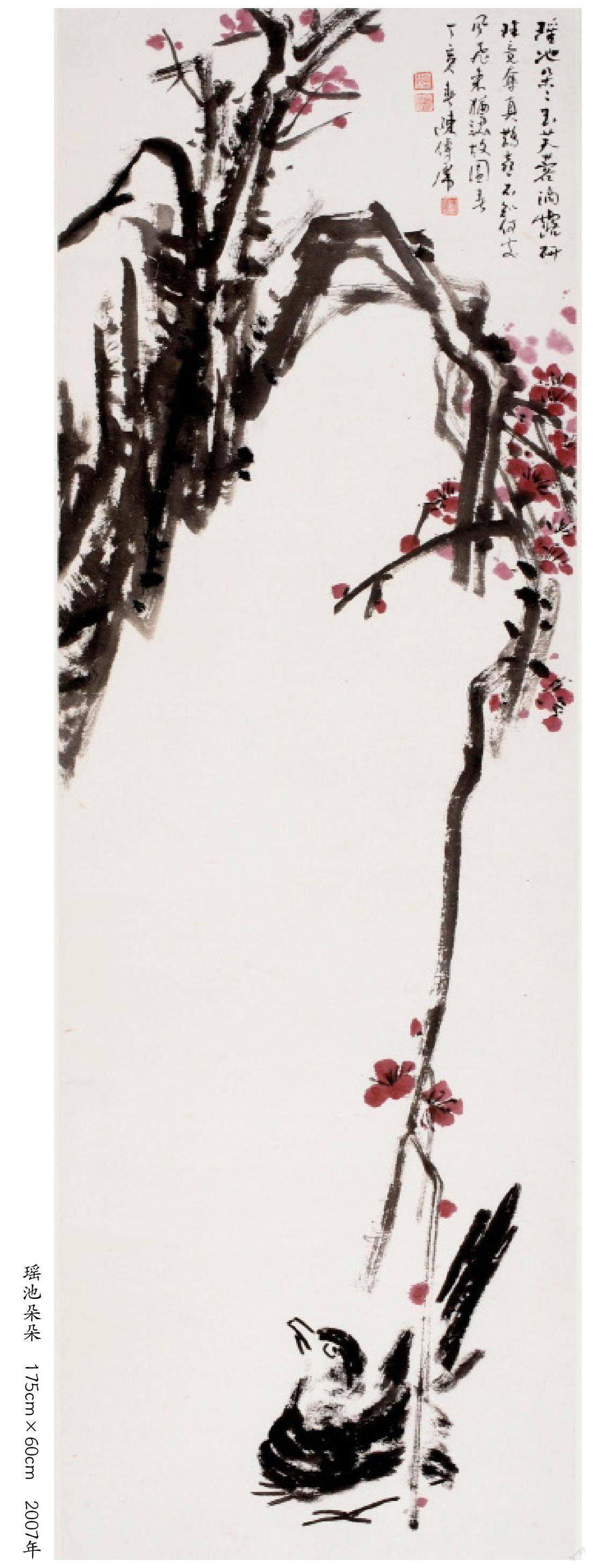

陈传席先生的绘画属文人画理路,自居一格。他常说:“优秀的中国画无不以文心开道,以诗心启境。”其实,这也正是先生自道之语。他的《抚琴图》诗味醇厚,意境清寂孤冷,描绘一位兀坐于山坡平石之上自遣高怀的幽人,面对群山幽谷,抚琴鸣弦,欲令众山皆响;《寻梅图》系列画作,描绘高士孤独策杖踏雪寻梅觅句之景趣,以梅之清雅高洁、玉肌琼姿、孤芳凌寒,意在展现清旷逸士的岁寒之心,高洁之品,画面用笔用色极简,注重留白,仅在画面左下角几簇老梅的枝干间略染数点淡红,尺幅间便充溢着寒梅的清香;《意钓孤舟图》中栖岩滨水、清江独钓的隐者,多是遗世独立、峻洁孤高、操节自守的高士形象。陈传席先生的这类作品皆以文心造境,画意清远,景趣萧疏,风格超逸。他选择带有超世理想象征和清贞人格意蕴的人物形象为题材,意在寄托烟霞啸傲之志和渔樵隐逸之怀。他擅长在简单的物象中传达隐士文化的幽意,画面虽然简净,却能钩沉出一缕缕意境清远的文化情思。

陈传席先生绘画中的文气与诗情还体现在画意和题画诗的绝妙组合方面。他的山水画《沧州晚潮图》题道:“数里平沙接远村,千里乔木荫柴门。可人最是沧州晚,潮落依稀见水痕”;《逍遥游图》上题:“远游何必待春晴,雨后看山分外明”;《山居图》上题:“秋岚荏苒泛晴光,处处村村带夕阳”;《意钓孤舟图》上题:“或棹孤舟或杖黎,寻常适意钓长溪”;《山中图》上题:“饥食松花渴饮泉,偶从山后到山前。沟坡软草厚如织,困与鹿麋相伴眠”等,皆能见出先生诗与画创作的功力。

中国传统绘画,尤其是文人画,对于“文”的要求极高。宋代邓椿曰:“画者,文之极也。……其为人也多文,虽有不晓画者寡矣;其为人也无文,虽有晓画者寡矣。”陈传席先生画面的文气来自于他良好的传统文化素养,他少时曾跟随国学功底深厚的父亲和王天铎老先生学习诗词书画,受过扎实的“童子功”训练,能随手写出超越流俗的诗词(曾有《还剑》、《了闲》诗集)。先生早年曾从事工程技术工作,后攻读美术史硕士和文学史博士,对于文学史、思想史、宗教史、经济史、哲学史等方面皆有研究,且新见迭出,发表过小说、散文、诗词、译著等。他曾说“好的书法是学问养出来的。”由此推去,好的文人画也理应是学问养出来的。其实,创作主体的心性、胸怀和品格在画作也会发挥积极的驱动和导引作用,反之,真正优秀的书画能够体现出作者的意识、情感、心襟和气象。那些对于传统文化感受不深,对高度精神化的文人画缺乏理解的人,在陈传席先生的作品中是难以产生深层次的心灵遇合与精神共鸣的。他的绘画中还有一些因古诗造境之作,兴与古会,景与意合,体现他对古人诗心的独特把握。如山水画《青枫浦上不胜愁》,先生结合自己对中华传统文化中时空意识的独特领悟,以及生命况味中某些只可意会的人生悲苦,尽可能以绘画符号的方式传达了出来。该作风神凄清、气韵荒寒。他以李白《秋浦歌》造境的《秋浦送别图》,淡烟点染,道心寂历,画幅间弥散着抑郁愁怀与苍凉意绪;以贾岛“僧敲月下门”为境的作品,设色古淡,静谧空明,禅意缥缈;以李白《赠东林寺僧》诗意所创作的《东林送客图》,清烟淡彩,意境清新,深契李诗的洒脱、飘逸的精神境界。

长期对美术史和文化史精深研究,使陈传席先生对于中国书画艺术精神的体悟比常人更为深刻,而沧桑岁月的历事炼心,丰富的人生阅历和开阔的胸襟等,皆能化作先生笔下赋情独深、意趣深博、深挚动人的画卷。先生经常以诗画自遣,掇景发兴,他的画作蕴结着深湛哲思和生命觉性,观者能在随意荒率之处见其情怀。如山水画《舟中怀人路杳茫》和花鸟画《缭乱春愁是此花》,抒发的是无可奈何、无从把握的人生悲凉与落寞之感;山水画《明月襟怀图》题写:“平生阅尽无知己,清风为友月为邻”;《山中观云图》中题写:“山中旧宅四无邻,草净云和迥绝尘。”诗画交融,画家以荒寒之境传达孤寂之情。他在一幅除夕夜遣怀之作题道:“一叶小舟任意飞,莫管前程是与非。”作品的笔意沉着,设色简淡,摅发人思。在这种超越孤独与苦闷的文字背后,能看到陈传席先生明朗万物后的心灵释然,以及“纵浪大化中,不喜亦不惧”的淡定与操守。先生更多关注生命的体验和精神的觉醒,没有在笔墨技巧和形式方面做过多的经营,他笔下的山水等物象,多以枯笔烟墨点染,可谓洗尽铅华,道心自具。

在创作《世外风云任卷舒》后,兴致未尽,于是他又提笔补款:“余于读书之余挥毫点染,故工拙不计,残整无虑,唯寄情怀耳!览者识之也。丁亥,陈传席又记。”其实,这类读书之余的兴到之笔,往往信笔挥洒,一任真情倾泻,更见出先生的性灵与襟怀,而这不也正是一种理想的创作方式和值得珍视的适意状态吗?书画本是心手相应的精神产物,“书,如也。心手不可相欺。”画亦如此。陈传席先生本是性情肝胆中人,其画作萧然于笔墨之外的,是那份超然襟怀和磊落疏阔之情。

这次刊出陈传席先生的画作,清新雅健,格高思逸,士人情趣浓厚,有深沉的诗意,寄寓着先生诸多的人生体验和迈往之志。对于他的画作,即便是繁复的解读,也难以尽显他丰富的心灵世界,深衷地祝愿先生画笔永青、诗兴长盛。

作者简介:

程波涛,安徽大学艺术学院艺术研究所所长,副教授。