从倪瓒绘画看中国传统绘画对“树”的程式化表现

摘要:从倪瓒画对树与季节表现可以看出中国画对树的一种表现方式和创造过程,即掌握了最基本构成元素进行程式化的组合。中国画中的树不是要画出具体的树的质感、品种以及季节性,而只是抽象的表现,是抽象的树的符号而非某一棵具体的树,是笔墨的承载物,文人借此达到抒情寄兴的目的。

关键词:倪瓒 传统中国画 树

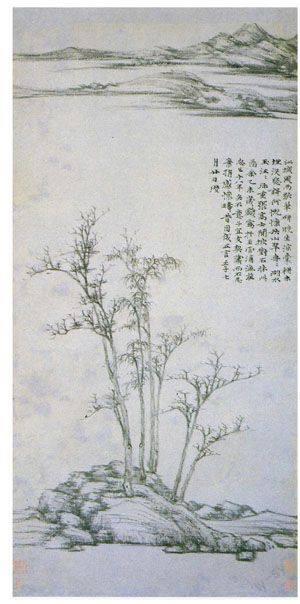

一、倪瓒画作中“树”与季节性的关系

现藏于上海博物馆的《渔庄秋霁图》(如下图)为元代倪瓒所作,纸本水墨,立轴长97厘米,宽47厘米。阅读画名中“秋霁”二字,观者便有了一个先入为主的观念——即这幅画表现的是秋天的景象,进而认为此画近景坡石上被描绘得荒寒萧索的几株树极好地传达出一股浓厚的秋意氛围。并且阅读作者在画面右侧中部题跋中“秋山”一词更增强了观者对该画为秋景的肯定。但该幅画确实表现的是秋景么?

倪瓒在画上完整的题跋为“江城风雨歇,笔研晚生凉。囊楮末埋没,悲歌何慨慷。秋山翠冉冉,湖水玉汪汪。珍重张高士,闲披对石床。此图余乙岁戏写于王云浦渔庄,忽已十八年矣。不意子宜友契藏,而不忍弃捐,感怀畴昔,因成五言。壬子七月廿日,瓒。”题跋前半部分是首抒情诗,后半部分叙述了这幅画的故事:画本身画于18年前即1355年,在王云浦渔庄“戏写”的,题写跋的时间为18年后的今天1372年7月20日。于是引出了三个问题:一是18年前作此画时是想要表现秋天么?二是18年后写题跋的时间为农历7月2日,应该正值盛夏,诗中的“秋山”肯定不是表现当时的季节,那是为了还原作者记忆中18年前作此画是在秋天抑或诗中“秋山”是作者随意为之,与画的季节无关?三是题目“渔庄秋霁”是如何的来的?题跋中并未写到这幅画名字的来源,可知“渔庄秋霁”也是后人按照题跋为其命名的。从这幅画本身的线索我们无法肯定倪瓒此图画的就是“秋景”。为弄清作者的意图和绘画模式,有必要分析现被确定为倪瓒作的其他绘画作品。

现藏于台北故宫倪瓒所做《容膝斋图》先后有两段题跋,可知作画的时间为1372年7月5日——盛夏,而题跋时间为1375年3月4日,即三年后的春末夏初,诗中“屋角春风多杏花”就不可能指当时作画的季节,画中的树也并非春天的树,并且画中的小茅屋也并非真正的“容膝斋”,只是后来倪瓒根据索画者的具体情况加上去的。倪瓒《秋亭嘉树图》中的树与前两幅的画法一致,题跋时间为6月7日——盛夏,但作者却说这幅画表现的是“秋亭嘉树”。

通过对画中题跋的分析可知倪瓒是有意识地在画中表现出不同季节,但季节的差异是通过题跋中的诗文传达给观者,并非通过画本身对树的描绘。学者把倪瓒的画概括为三段式构图,不同画作中树的画法却是相同的,可以说形成了一种程式。构图上树位于近景的坡石上,三到六棵,相互穿插,技法上用淡墨枯笔画出树干,树叶的画法或横点、或圆点、或垂叶,即使它们处于不同季节和不同环境,倪瓒却以概括式和程式化的笔法画出。表面上看来,倪瓒是要在画中表现不同季节和不同地点,实际上画中树木被概念化了,并不是要观者从树的枝叶状态看出其季节性,而亭子是符号化的、象征性的,也不是要告诉观者具体的实际地点。倪瓒若干作品都是先有画后有题跋,赠词是按照受画人的实际情况后加上去的。他在后期发展出他自己的“万用山水”,所画并非特定季节,可根据受画人情况附上新题,转赠他人。

因此,倪瓒绘画中的树不能表现季节。倪瓒绘画时本身就无意在画中通过对树去表现出不同的季节性,他说自己的画“不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”,并且在题跋中多次用“写”或“戏写”代替“画”,表明作品的绘画性减弱,书法性增强。画的意义依傍于诗和题跋,在画中寄予的意趣远远大于树形象本身。有人甚至提出倪画可以不要题目,像西方音乐家的作品一样编著“作品一号”“作品二号”,如康定斯基组合《构图2号》《构图6号》《构图7号》。他不是要画出一种具体的树以及树叶在不同季节的相异状态,其画中的树是概括且抽象的,是笔墨的承载体,树是为笔墨存在的而非笔墨为树存在。

二、传统中国画对树的程式化表现

从倪瓒生活的元代开始,文人趣味主导了画坛走向,绘画中笔墨越来越抽象化,超越了对具象表现的需要。绘画讲究摹古和师承,临摹古人促使画坛中出现了一套套“课徒画稿”。倪瓒自己就著有《画谱》,元至正十年,倪瓒之甥华子文求画理于倪瓒,倪瓒为其写稿样,即此《画谱》。此册曾如清内府,有董其昌、乾隆题跋,今存台北公共博物院,纸本水墨,尺寸为23.6×14.2厘米,共十页,每页依次描绘树石画法,并配有文字说明。如之三为“新枝枯干雨竹:此为蟹爪,大者为老树新枝,小者为经霜枯干,竹叶下垂,乃雨后之景。写竹切不可求精,精则便有工气。余尝写竹树,而观者问余为何树,余为一笑,并图于后,不可法也。”他明确地告诉观者,他的画是不可问为何树的,所以画中是抽象的而非具象的树。

到明代,董其昌临摹了一系列他列入“南宗”的古人绘画,把“南宗”风格固定下来。王时敏在董其昌的教导下作了《小中见大册》。张庚《国朝画征录》记载王时敏“尝择古迹之法备气至者二十四幅为缩本,装成巨册,载在行笥,出入与俱,以时模楷。故凡布置设施,钩勒斫拂,水墨晕章,悉有根底”。董其昌以后的一些画家遂大量临摹古人绘画,从编集成册的风格储藏中任意挑选进行山川树石的组合变化,而后成为一件完整作品。清代的《芥子园画传》成为了非常完备的中国绘画技法图谱,又称《芥子园画谱》。书中把绘画母题当做模件,并配上文字加以说明,介绍了中国画最基本的技法,正适应了中国古代“课徒画稿”的学画方式,这些画谱教授学画者如何用这些模件构成适应文人趣味的画作。在画树的章节,《画谱》详细介绍了树叶、树枝的画法以及组合的方式,充分学习《芥子园画传》之后,即使是业余爱好者也能够拼凑出形式感很强的山水形态。由此方式画成的树已经不再是能够表现具体季节和地点的树了,只是笔墨形式的程式化组合。

三、中西文化中树的不同画法比较

20世纪初叶,一批留洋回国的画家带回一种不同于中国传统画法的以写生为基础的西方油画,对中西画法各自代表人物齐白石和吴作人的手稿的比较清楚地展示了中西两种完全不同的绘画道路。

齐白石年轻时候“萧芗陔、文少可不辞百里,往教于星斗塘。从此画山水人物都能,更能写真于乡里。”根据杨仁凯先生考据,齐白石同时学习两种方法,一种是以临摹《芥子园画传》所代表的中国传统画法,另一种是像西方那样的写实法。北京画院所藏的《寄园日记》《白石杂记》中齐白石手稿中展示了中国传统的绘画方法。齐白石手稿中他对自己画的两棵松树的叙述清楚地说明了传统中国画对树的表现方法。其中一幅画是他画的阜成门外的松,画旁题跋为“廿日偕子贞子如游贝子花园。移生小病初愈,余不令同行,许以随时可游。今日之移孙公然未怪。于阜成门外见此松,灯下画之。”“此松之身卧于地上,其枝如儿言,有不同处,再画于下。”“以此松为是。”另一幅是他所谓的《自家画稿》中的松,这两幅中松树长在不同地方,他却以极为简括和相同的画法画出了两棵在物理角度上不同的松树,而且其笔法是从《芥子园画传》学来的。离开齐白石的题跋,观者很难判断到底哪棵松树是阜成门外的松,哪棵是他自家的松。比较同时期吴作人的树就会发现对树的不同画法,如《香山松树》、《空心树》,吴作人的画法来自于西方绘画传统,他的画是对景写生的,对树忠实的,如相片似的记录能够让观者清楚地知道画中树的品种、季节甚至是地域。

雷德侯先生在《万物》中总结了中国传统件可以大量预制,并且能以不同的组合方式迅速装配在一起,从而用有限的常备构件创造出变化无穷的单元。这些构件被成为“模件”(module)。对中国艺术家来说,模仿并不具有至高无上的价值,中国古代的画家们更想尝试依照自然的法则进行创造。变异、突变、变化,随时随处不断增加,终于形成全新的形态。

四、结 语

从倪瓒画中对树与季节表现的分析可以看出传统中国画中对树的一种表现方式和创造过程,即掌握了最基本构成元素进行程式化的组合。中国画中的树不是要画出具体的树的质感、品种以及季节性,而只是抽象的表现,是抽象的树的符号而非某一棵具体的树,是笔墨的承载物,文人借此达到抒情寄兴的目的。

这种方式和西方传统油画中对树的写实性表现是不同的,特别是19世纪法国现实主义风景画,观者能从画中辨认出具体的树的品种和所处季节。这两种方法如两棵不同的树,有自己的传统和思想根源,在自己的土壤和自然环境中成长,结出了各自丰富的文化果实。

参考文献:

[1] 方闻.心印:中国书画风格与结构分析研究[M].李维琨译.西安:陕西人民美术出版社,2004

[2] [德]雷德侯.万物:中国艺术中的模件化和规模化生产[M].张总等译.北京:生活·读书·新知三联书店,2005

[3] 朱青生.当代著名书画家(第一辑)吴作人—素描基础:新中国画的革命?[M].北京:中国文艺出版社,2010

[4] [清]李渔主编.芥子园画传[M].南昌:江西美术出版社,2011

作者简介:

张薇,北京大学艺术学院美术学硕士。