论吴昌硕的诗画结合艺术

摘要:吴昌硕是清末明初“海派”的代表画家之一。他把中国画和诗词完美结合在一起,把之前就存在的文人画推向了一个新的高度,有着承上启下的作用,对近代中国画的发展有着深远的影响。

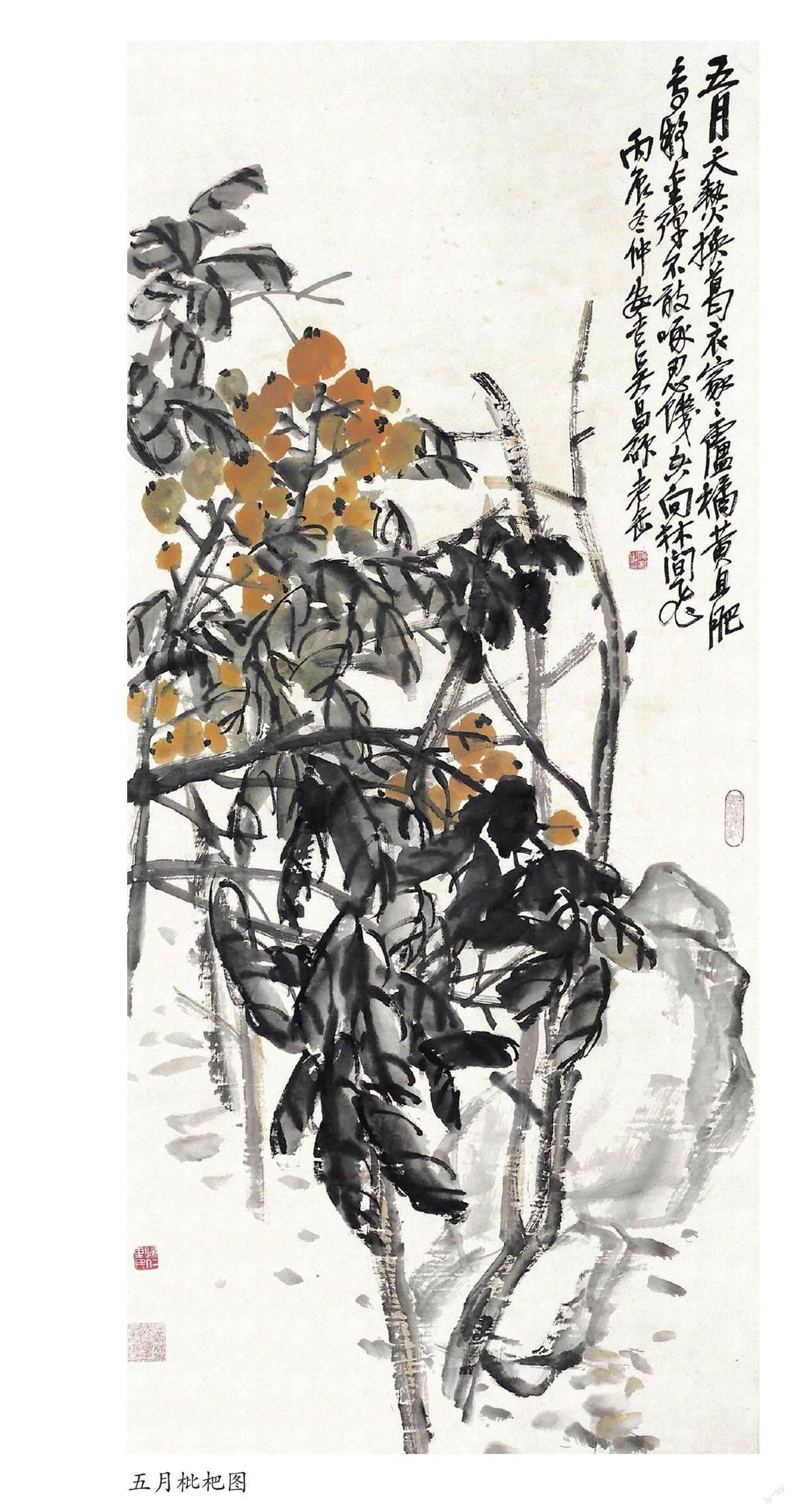

关键词:《枇杷图》 吴昌硕 诗画结合

吴昌硕(1844~1927),浙江省安吉县鄣吴村人。原名俊、俊卿,初字香朴,或作香圃,中年以后更字昌硕、仓石,号缶庐、老缶、苦铁、大聋、石尊者、破荷亭长等,晚年以字行。吴昌硕的一生创作了大量的诗词、书画作品,仅题画诗一项就有800多首,大多收录在《缶庐别存》和《缶庐集》中。

一、吴昌硕的艺术特点

清末民初,西画的传入对传统的中国画产生了极大的影响,当时一部分人希望以西画的方法来改良传统的中国画,还有一部分人则认为应该在坚持传统中国画创作技法的基础上向前推进,这其中便包括吴昌硕。下面我们就以《枇杷图》为例,来看一下吴昌硕的艺术特点。

《枇杷图》是吴昌硕作品中极具代表性的画作,据统计,其平生所画不下数十幅。在这一题材的作品中,吴昌硕多采用枇杷和太湖石作为构成画面的主要元素,画中的枇杷果用赭石或深或浅的画出,显得坚实而厚重,且富有生机。在枝叶的处理上则是完全用篆隶的笔法写出,显得质朴而洒脱。吴昌硕画枇杷的时候很少修饰,追求的是一种生命的自然张力。他用大黄、青绿等明亮艳丽的颜色来搭配,让果实的明亮和枝叶的苍浑厚重形成对比,和谐又艳丽,厚重而不失灵动。

此外,为了进一步对画面进行诠释,吴昌硕在《枇杷图》上题诗:“五月天热换葛衣,家家卢橘黄且肥。鸟疑金弹不敢啄,忍饥空向林间飞。”此诗作为对画面的诠释,直接将人带入到深深的画意之中,尤其是诗的后两句,诙谐而幽默,给人以无边遐思。正所谓:诗是无声画,画是无声诗。从这个意义上来说,吴昌硕的《枇杷图》是诗画结合艺术的完美体现。

二、吴昌硕诗画通融之境

诗画的通融之境是我国古代文人的一种审美取向和审美追求,而吴昌硕就是这一境界的代表人物。这不仅表现在他有着能写诗能画画的全才上面,还表现在他有着诗画结合的融通意识和高超手法上。

(一)诗画融通的审美理想

诗与画相融通的审美理想是从宋元以后才有的。到了明清时,随着市民文化的形成,这种诗画融通的审美取向得到了进一步的发展。

吴昌硕生于清末民初,他的出现让这种诗画融通的审美取向达到了新的水平。他追求画面的诗情画意,追求画面整体的统一的古拙与雄强气势。在《刻印》中他写道:“诗文书画有真意,贵能深造求其通。”诗画的融通是传统中国画的审美理想,也让中国画不仅仅是一幅画,还是一门综合性的学科。这种融通,既是文人画对其他艺术形式横向的吸收综合,它可以让一个文人有成为多种艺术才能的可能性,也在一定程度上扩大了传统文人的创造空间;同时又是传统中国画艺术纵向的历史发展的结果,可以让传统文人通过另一种艺术形式的审美眼光,加深对某一种艺术形式的理解。可以说这种融通具有了双重的意义,是我国传统画艺术的一种巨大进步。到了明清时期,这时的融通之境已经不再仅仅是“有我之境”和“无我之境”的区分,而是追求诗与画的高度融通,这种高度融通在明清的山水画中表现得最为明显。由于市民文化的发展,明清山水画出现了不同于之前山水画的特点,它更追求艺术家的个人风格,更接近人们日常生活的审美化取向。总之,山水画到了明清的时候,让艺术家们有了更大的艺术表现空间,同时,艺术界也对艺术家的多元风格有了更为宽容的态度。沈周、文徵明、唐寅、徐渭、陈淳、董其昌、石涛、郑板桥、金农、吴昌硕、赵之谦、齐白石等等都是能写能画的一代大师。

只有一个时代的审美潮流才会造就一个时代的大师,明清外来文化的影响、资本主义的发展、市民文化原兴起等等,促使這个时代产生出了这么多精通画又精通诗的大师。这种融通不是简单的在一幅画上面作一首诗,而是从形式到内容再到整体意境的相互帮衬。一种艺术形式会让另一种艺术形式变得有新的生命力:画境因诗相助而深邃,诗因画而有画面感。这种审美理想是古代文人的一种追求,也促进了各个艺术形式本身的蜕变和发展,让有生命力的艺术形式变得越来越有生命力,让没有生命力的艺术形式在审美变革中式微。

(二)吴昌硕诗画结合的艺术理念

吴昌硕是诗人也是画家,不但在诗与画两个方面都有极高的修养,而且在两者的结合方面有极高的造诣。“诗文书画有真意,贵能深造求其通”是一种境界,只有在深造的情况下才能达到通融,没有两个方面极高的技艺和修养,那融通就成了空中楼阁。

吴昌硕有着通融的条件和基础。诗歌本质上是一种语言的艺术,而绘画是一种造型艺术,两者在艺术的类别上有很大的差别,前者是时间艺术,后者是空间艺术。我国古代艺术史上有很多的理论是为了说诗与画的关系的,比如苏东坡说:“诗画本一律,天工与清新。”苏东坡认为诗与画的距离没有那么远,它们在本质上都是为了表达人们的意愿和理想的,苏东坡的这种看法也在一定上奠定了诗画结合创作的基础。和苏东坡同时代的张舜民认为:“诗是无形画,画是有形诗”,他同样的认为诗与画有着相同的审美本质。

宋代的这些诗画结合的理论给了吴昌硕一定的启示,但他也有自己的一些书画结合的理论思想。这些理论思想是他在坚持书画结合创作中总结出来的,也给它的创造一定的指导。在《〈壁月盦论画图〉为墨耕》中他说道:“诗画持一理,确论世守寡。”他认为书和画是同根同源的东西,有一些相通的创作理论。在《鹤逸写范石湖词意》中他还说道:“昔闻诗中画,今见画中诗。”他认为不但可以从诗歌中看到一些画面感,也能从画中直接看出诗意,感受到诗意。吴昌硕所谈到的“诗画持一理”,都是指诗和画一样,有着表达主观情感的作用,两者在这一点上都是融通的。

(三)吴昌硕诗画结合的艺术创作

吴昌硕的艺术理论是指导着他的艺术创作的,他的创作也很好地体现了自己诗画结合的艺术理念。吴昌硕几乎每一幅画上都要题诗,且多长题。

在画上题诗,有时可以让整个画面布局紧凑,从画面的形式感上就会让人觉得很美。这种形式上的美感给人的感觉是很直白的。而且除了这种形式上的美感之外,吴昌硕的诗还会让画的境界得到提升。比如说《枇杷图》的题诗为“五月天热换葛衣,家家卢橘黄且肥。鸟疑金弹不敢啄,忍饥空向林间飞。”画面的左边是一棵枇杷树和一块大的太湖石,石头让左边的空间显得极为厚重,右上的题诗就显得很有童趣和灵气。人们不但可以看到77岁的吴昌硕有一颗天才的心,而且还不失灵气,有着孩子一样的可爱。从这个意义上来说,画上的诗不但可以让画从形式上富有生机,同时,还能让画从内容和意境上得到提升。诗画结合的艺术境界不但体现在形式上,而且体现在内容上。

吴昌硕一生的创作都体现着他“诗画持一理”的创作理念,他生活的年代是清末民初,这种创作方法也对整个中国画起着承上启下的过渡作用。

三、结 语

诗画结合的艺术是吴昌硕长期创作取得的成果,同时他也是让诗画结合达到融通的典范。要达到这一境界,有着很高的艺术修养要求:首先是诗与画两方面都要有极高的艺术修养和艺术技法;其次是创作主体要有主观融通诗与画的意识。吴昌硕无疑是符合这些条件的,事实上他也不自觉地扩大了文人画的审美范畴。今天,吴昌硕的很多作品依然值得学界和艺术界继续地关注和研究。

参考文献:

[1] 周宪.视觉文化转向[M].北京:北京大学出版社,2008

[2] 张强.现代艺术与中国文化视点[M].重庆:重庆出版社,2007

[3] 朱金楼.转换与推进——吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿四大家艺术论略(提纲),见《吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿四大家》,杭州:浙江美术学院出版社,1992

[4] 王林.绘画与观念[M].重庆:重庆出版社,2008

作者简介:

赵耀辉,文史学者、中国平乐牡丹文化创意园区美术馆馆长、洛阳传拓学会副会长兼执行秘书长。

——吴昌硕与上海