自序

廖先荣

很小的时候,我就喜欢上了绘画和雕塑,而且是自学成才。高中毕业后,我就考取了“中南美专”(广州美术学院前身)雕塑系。

20世纪50年代的中国,可以说是“全盘苏化”,文学艺术更不例外。我的学生时代所接受的艺术教育和所接触到的艺术作品,几乎全是苏联的。我在黑乎乎的煤矿长大,从未接触过真正的艺术作品,一下子见到那么高度写实而宏伟的美术作品,特别是在参观过“苏联美展”之后,心中无比激动,立志要成为无产阶级艺术家。

我们雕塑系的大楼就在美丽的武汉菱湖之畔,湖对面是湖北医学院。

在一个风和日丽、杨柳依依、荷花盛开的课间休息时间,雕塑系师生都在湖畔休息、谈笑,忽然系主任曾新泉老师说道:“这么优美的环境,应该是诞生大雕塑家的地方!”一时间大家都静了下来,我的心仿佛天上一块石头掉到了湖面,那激起的何止是涟漪……

从此,我更加发奋学习,常常学习到深夜才回寝室。

1957年“大鸣大放,帮助党整风”的运动开始了。

我是雕塑系最高班的班主席,主持全系的“鸣放”会。会后由我根据会议记录整理成一封致“中央文化部的公开信”,并写成大字报贴了出来。这封公开信的主要内容是反映历届雕塑系毕业生毕业后不是失业就是改行,要求解决雕塑系毕业生的前途和出路问题等等。谁知道这封信再加上一些我自己都不知道在什么时候什么地方说过的只言片语,凑起来便把我打成了右派。

戴着右派帽子,离开了学校,回到湖南,开始了我的漫长而坎坷的人生之路,也可以说是漫长而坎坷的从艺之路。

改革开放之前的几十年中,我完全成了一架只听从指令不知疲倦工作的机器,所幸我的工作,大多与美术有关,而我在美术基础方面是下过硬功夫的,一般的工作难不倒我,当然,也会碰到一些令人啼笑皆非的“美术”工作。如替大型展览会做沙盘模型;替著名模范地方绘制地图;利用雕塑技术替模型厂做特殊机器模型等等。至于在高墙上画巨幅广告画、宣传画、大型布景,这更是家常便饭,不值一提。我画过十八米宽九米高的巨幅电影布景,使用的“笔”是两尺宽洗地板的刷子。我也曾在幻灯片上画过只有一粒黄豆大的毛主席像,而且是像哈哈镜一般变了形的,要通过幻灯投射到舞台的天幕上才能还原成正常形象,这是不能有任何歪曲的“光辉形象”,否则就会罪该万死。画这种幻灯使用的笔,几乎只有针头大,笔毛数得清有几根。虽然这个毛主席像画在幻灯片上只有黄豆大,我却连续画了三天两夜才完成,通过领导审查,在北京人民大会堂的舞台上投射出来,没有受到任何非议。

像这样巨大与微小的几乎残酷的业务“考核”,大概也只有作为右派的我才“有幸”遭遇且过关。因为我只有服从的义务,没有拒绝的权利。

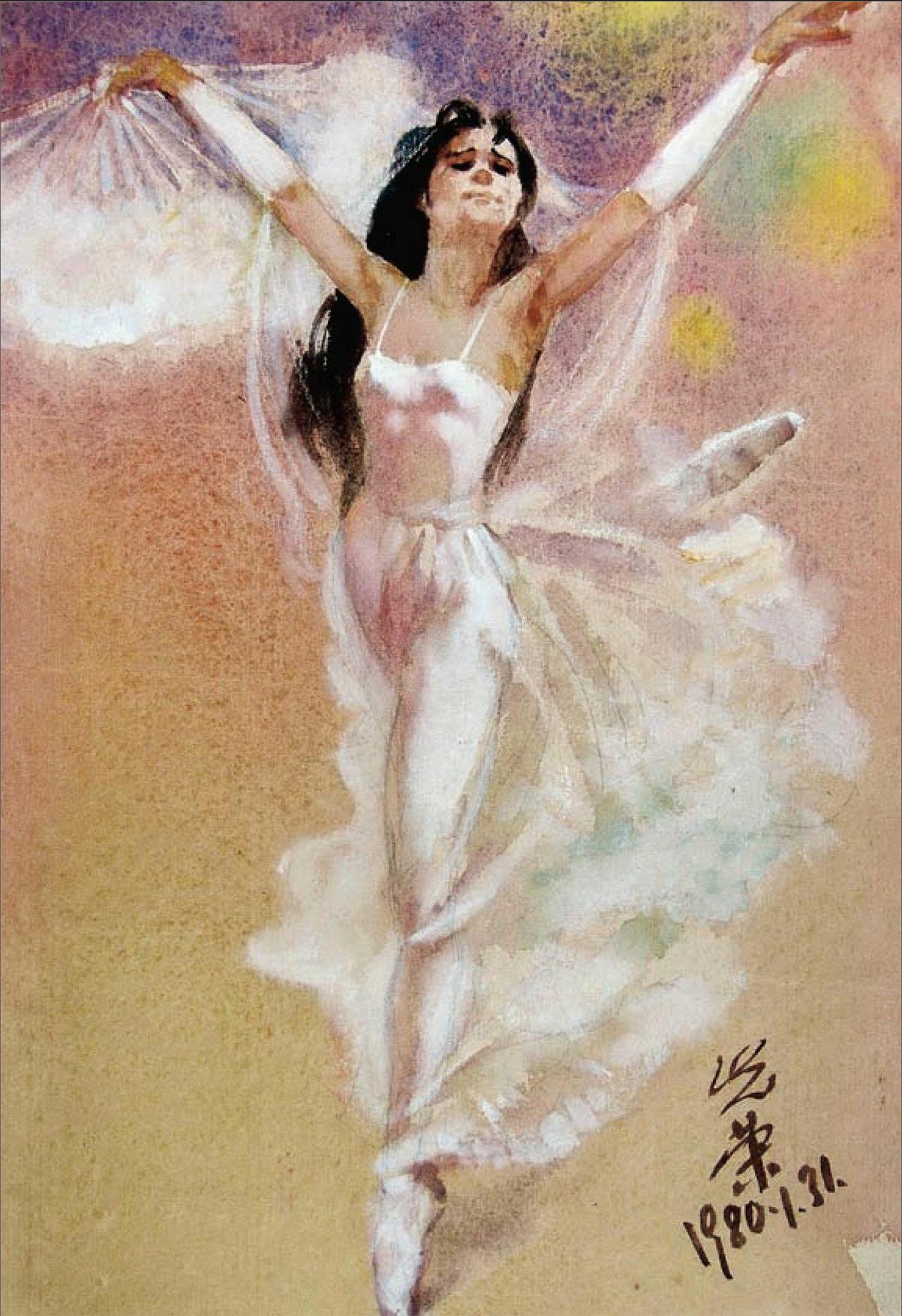

下放到宁乡县文工团工作的那十几年中,我成了家,每月三十九块五毛的工资,要养活四口之家,谈何容易。精神上孤独、生活上困苦,每天只吃两餐饭,还吃了上餐愁下餐。晚上在县剧院演出,演完之后有一个夜餐,只要能带回家的(有时也发两角钱夜餐费)食品,一定是原样带回家给两个年幼的孩子吃。整个晚上,我何尝不饿。我解决饥饿的办法就是带一个速写本,在大幕开启演员开始表演的时候,我就全神贯注画速写,偶尔两三笔就能使人物动态神情跃然纸上,心中的快慰真是无以名状。我的那些生动的舞台速写,无一不是在忘却饥饿时画出来的。

有一次,我去粮站买米,看到溪边岩石缝里怒放的野菊花,一时冲动采了一把带回家,当时家徒四壁,人面菜色,在灰蒙蒙的斗室中,那一束鲜花摆在窗前,岂止显得灿烂,简直是无比辉煌,我激动不已,仿佛色彩是直接从我心中喷到了纸上。当一幅好画出现在我的眼前时,我止不住内心的欢喜。没想到穷困的环境,能把美丽的鲜花衬托得更加娇艳……

在宁乡的十年,是我人生的低谷期。然而我的一些好的绘画作品却大多是在那个时候产生的。从那些作品中既看不到穷困的痕迹,也看不到痛苦的影子。相反给人一种健康的向上的甚至有些轻松愉快的感觉。这大概应了那句老话:“艺术家不能吃得太饱。”

这句话写文章好些,说起来也轻松,但当一个人身处其境,当名利与你绝缘,前途一片漆黑,不只是囊中羞涩,连肚皮都是瘪着的,而且身边还有几双充满饥饿的眼睛望着你,此刻你还能心无旁骛、全神贯注地在纸上纵横挥洒,一般人能做得到吗?这大概就叫做对艺术的执着追求吧!

打倒“四人帮”之后,我回到了省城,并且很快就回到了专业工作岗位:湖南省文联雕塑工作室。改革开放使整个中华大地阳光普照、生机勃勃。有感于当时的形势,我创作了雕塑作品《探索》,表现中国人民敢于征服太空、敢于征服深海的雄心壮志。(最近“神九升空”“蛟龙”潜入深海,印证了雕塑作品的预见性)这件作品参加了“首届全国城市雕塑设计方案展”,反映不错,以致后来1997年香港回归、2008年北京奥运会,我都被文化部和北京奥组委领导的美术大展和大赛组委会直函邀请参展、参赛。前者雕塑作品《普天同庆》在香港展出后,被文化部赠送给了香港特区政府,后者雕塑作品《参赛》在北京展出后,被国际奥委会艺术中心荣誉收藏。上世纪90年代,我忙忙碌碌创作了不少作品,除了几件重要的作品之外,也还在省级展览会上拿过一些奖项,例如拿过三个“五个一工程”奖,还有金奖、一等奖等等。但是每当我回忆起在母校菱湖之畔曾新泉老师的话“这么优美的环境,应该是诞生大雕塑家的地方”时,满腔愧疚便止不住涌上心头。如果曾老师泉下有知,我只能说:“老师,学生已经尽力了!”比起当年那些被整得妻离子散、家破人亡的右派,我已经是一个“幸运儿”了,还有比起当年那些毕业就是失业或是改行的雕塑学子,我更是幸福。

我能活到今天,能用我的作品反映中华民族伟大复兴的时代,用自己的作品参与并见证香港回归、北京奥运,至少我无愧于一个中国当代的艺术工作者。何况还有一个幸福的晚年、温馨的家,足矣!足矣!endprint