重读与对读:《父亲》的“魅”

【摘要】 罗中立的画作《父亲》在中国美术史上意义非常,值得重读和对读。画面内容呈现了“看父亲的看”这样一种视觉关系,引导艺术作品的观看者反观自身。与前此时期的文革宣传画以及后来的一些肖像画作不同,《父亲》突出了光线、阴影对人物面容的表现,面部阴影更是造设出一种“附魅”般的艺术表现效果。在文图关系的视野下,画作的题名通过对亲缘关系的指示开显了图像内容的意义张力,也引发艺术接受者“自反”性的思考。

【关键词】 《父亲》;罗中立;视觉关系;面容;语图关系

[中图分类号]J20 [文献标识码]A

满面沧桑的父亲凝望着我们,凝望了三十年。有人说,罗中立这一巨幅画作的历史意义大于艺术意义,但这二者委实是息息相关的。如果说照相写实主义的《父亲》以一张沟壑纵横的脸祛除了之前遮蔽人性的政治迷魅,那么它本身也一定是有“魅”的,不然不足以撼动人心。此刻我们重读《父亲》,并将与其它一些画作和一些读法对读,尝试开启以往不被观者留意的意义空间。

一、看父亲的看

熊秉明说,有一些画是这样的:它们打破了“看”(欣赏者)与“被看”(画作)之间的单向关系,挑战了“欣赏者”安全而优越的地位,把我们逼退到存在的层次,令我们被究诘、被怜悯、被拥抱。[1]3这是一些在画框中向我们注视的人物,这是肖像画独有的力量。《父亲》正是这样的画作。

但《父亲》还不是一般的肖像画,一些人称它为“大头绘画”。它将面容作为最主体的表现对象,使之占据画面。它还以“大”为表现语言,[2]呈现非常规的物理尺寸。三十年后,作者仍在感叹,“当时最激动人心的是画的尺寸”[3]。

巴特说,“脸构成了人体裸露部分的一种绝对状态,既不可触及,又无法舍弃”(《嘉宝的脸》)[4]81,这是人类身体上多么独异而神圣的“头面”。无怪乎本雅明将人像视作“崇拜价值”消逝前的最后一道防线,感喟面容里透出的“灵晕”的芬芳(《机械复制时代的艺术作品》)[5]243。面容属于身体,却又分立于身体;它呈现着最物理性的袒露,却蕴藉着形而上的潜力与精神性的内涵。——从这个意义上说,面容是“附魅”的。

头面之上最微妙的部分是眼睛,这也是肖像画能够“反客为主”的缘由。目光包含着权力,他者的注视甚至被认为是主体自我认知的契机。他人投来的目光令人感到不安,令被视者处于被动的位置上,甚至进而自我反观与审视。而在人类的诸种感官中,唯有视觉是双向的,我们看见别人的看,这既是捕获,又是被捕获,还是不可避免的自我透露,正如齐美尔所言,“射向他人的视线与对他人的观感本身是具表达性的……当一个人通过注视把他人引入自身时,他也在展现自己。在视线的交流中,没有人只获得而不付出”(《感觉社会学》)[6]5。于是,蒙娜丽莎的注视“要诱导出你的注视”[1]3,父亲的看也使我们从习以为常的状态中孤立出来,让我们透过他的看来看自身。

父亲的看是外向性的,它向观者的认同发问:我是谁?和满面沟壑的他是什么关系?他为何注视我?我自身又是怎样的?他何以与我如此不同?……父亲的看又是内向性的,这一切自诘的答案或是无以回答的焦虑都将被它吸收。《父亲》的力量在于,它以面容的灵晕与“看”的捕获力无限逼近我们,将安全无忧的欣赏翻转为局促不安的反观;它是“带入性”的,迫使观看者有所回应。而这一切,又被《父亲》非凡的物理形制所放大:这幅两米多高的画作本身就令人惊叹,父亲的面容与目光令观者仰望。这不是黑格尔所说的物质形体压迫理性精神的崇高风格,而是物质的铭写载体和外化形式扩张着精神的崇高。

与父亲的看相谐的是他的动作,这也是外向性的。不同于蒙娜丽莎的双手安静地叠放着,她矜持地“诱惑你的诱惑,等待你的诱惑”[1]4,父亲端着茶碗向我们迎来,那种趋近我们的动势是一种邀约,这同样迫使我们有所回应。父亲的看与邀约构成了一个富于孕育性的顷刻,它们将要侵入我们冷静自持的屏障,令人无法拒绝、不可躲避。

二、面容与光影

罗中立说,“我只是想尽量的细,愈细愈好”[2],这种对画面精细感的高度追求被称作“照相写实主义”。但在照相技术发明之初,人像摄影一度令人们难以接受,因为那种对人类形象仿真的摄取与平面化复现令人畏惧。在罗中立插队的年代,山民们仍然会迷信地认为照相机是“拿魂的,拿一条少一条,拿完了就莫拿喽”(田雁宁《罗中立和他的中外朋友》)。[7]250“魂”近乎“魅”,而《父亲》恰恰要通过对面容的刻画去呈现它。

在狄德罗看来,“一个不懂看相的画家是一个蹩脚的画家”,因为一副面容是一种生活状态的缩影,每种生活状况都有其固定的面貌(《画论》)。[8]390-394海德格尔从《农民鞋》里听到“土地那无声的呼唤”,发现了一个世界之存在的呈露,那是农人的世界,是画作超越物质性的“意义”的栖居所。[9]147《父亲》更是这样,通过着力刻画的面容与光影,呈现着一个意味深长的意义世界。

父亲的面容是劳作者的面容:黝黑的肤色、深深的皱痕、干裂的嘴唇、暴突的筋络、萧索的胡须……这一切都被意义的光路照彻了,诉说着劳心劳力的困顿与艰辛。生活是犁铧,划过农人的面庞,烙下他身份的印记。

这面容上特别值得留意的是光与影的变奏。蒙娜丽莎的面容在柔和的散射光下静谧、匀停,《父亲》却是在顶光下构图的。在肖像艺术中,垂直光线的运用是极其谨慎的,因为它会在凹凸起伏的头面上造成丑陋的阴影;而“阴影,可以破坏画面的全部的印象,或者破坏画面的整体表达”。[10]66但阴影有时并不是遮蔽和毁坏,而恰恰是孕生性的开启。

父亲额头、鼻尖与下唇上的高光是日头的转喻,这是农人烈日炎炎下的邀约。背景的色调似乎是丰收的隐喻,碗壁的光亮映照在碗中给养性的流质里,而日光的投影也加深了农人脸上的道道皱痕。光线是在讲述关于奉献的故事,它照亮了父亲生产性的身体。然而,眉骨、颧骨和鼻头下方的团块状阴影像极了一个个黑窟,它们是深邃的、不可捉摸的。父亲的眼窝潜没在阴影里,我们能感受到他的看,却无法洞察他的眼神:我们与农人之间是不对称的,我们是浅露的,被暴露在全景敞视的视野之下,他却别有深意。与“美目盼兮”的蒙娜丽莎不同,父亲的眼睛是吸收性的星云,令人坠入。——阴影也是“魅”,父亲在光影里的面容是附魅的。

反观在当时以“文革”宣传画为代表的肖像画作,人物的面容不是被光照射,而似乎是自身就在放光,更不会有显著的阴影。“红、高、亮”的创作原则被集中体现在人脸上,仰角构图中人物细腻匀称的皮肤、红润的面色都焕发着荣光,黑白分明的眼珠、炯炯如剑的目光则代表着立场。他们也在看,但那是单向度的看,是威慑性的俯看,令人敬畏,将人逼退,毫无内向吸收性的深度。我们无法趋近,更不会坠入。“大头绘画”还能使人联想起曾经十分常见的伟人的头像。对这些联想物而言,面附光影的《父亲》显然是一种“反写”,有人甚至从《父亲》与毛主席像的互文关系中解读出某种“政治波普”意味。(1)

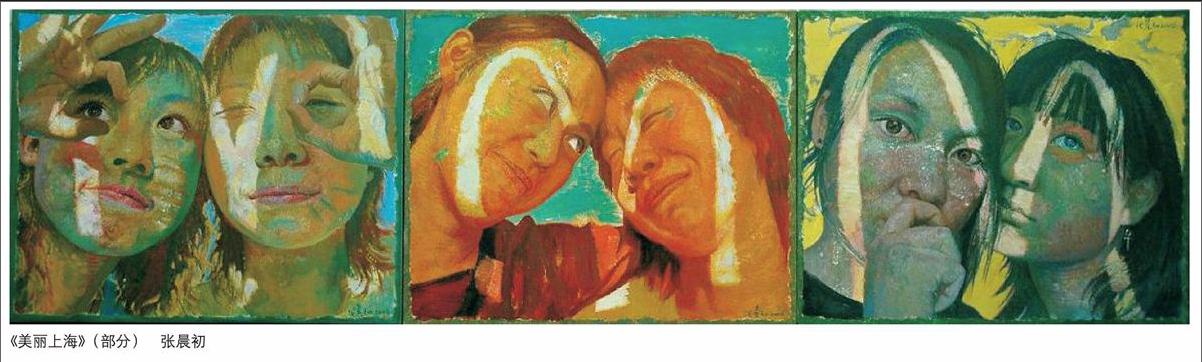

同样是“大头绘画”的创作者,张晨初在本世纪初的一批画作则以另一种方式讲述光影和面容的故事。他的《新商官学工农》和《美丽上海》系列将光斑附加在人物脸上,可谓匠心独运。五角星是集体主义政治伦理的符码,麦当劳的M形标记则可视作消费主义的象征,张晨初表现的也正是两代人的群像。不过在他那里,光斑是机械降神式的,是刻意的、边界清晰、立意鲜明的,是提示、标记和巩固的,也是“到此为止”的;但父亲脸上的光影却在一个情境里自然而然地讲故事,而且是弥漫的、增生的、难以说尽的。

三、题作“父亲”

《父亲》本不叫“父亲”。罗中立最初的创作冲动就是要为老实的农民们“喊叫”,他为画起名叫“粒粒皆辛苦”。后来在一位老师的建议下改作“我的父亲”,之后又为了抬升作品主题去掉了“我的”。(2)这样的改名太重要了。如果这幅画以最初的名字进入公共视域,恐怕不会有如此强烈的冲击力。在艺术批评史上,“父亲”这一题名确实也备受讨论,它曾被作为注重“典型”的现实主义的集中体现而受到推重。但“父亲”的重要意义绝不局限于故往讨论所涉及的表现对象的适宜度、代表性、典型性,它的价值可以在文图关系的视野下被进一步认知。

他是农人,又是父亲,这是两种身份的叠合:社会—阶级性的,和私人—亲缘性的。但画面上的一切视觉印象都仅仅指向“农人”。这个年岁的农民大都身为父亲,但图像并没有在直观上开显这层身份。“父亲”隐而不彰,是画名将它推置到了前台。

文字对于图像的意义非同寻常,将二者联系在一起考量,个中意味更是值得思索。有学者说,文字是实指的、“强势”的,图像是虚指的、“弱势”的。[11]当它们遭逢时,各种不同的关系都孕生了,马格利特的知名画作《形象的背叛》就反映了其中的一种关系。明明是一只烟斗的图像,却生生被下面一行“这不是一只烟斗”的说明文字解构了。我们相信图像,还是认同文字?或者是陷落于意义的困惑之中?在福柯看来,这是“语句的闪光划开画面,使之碎片横飞”(《这不是一只烟斗》)[12]123。

不过文字对于一幅画的重要意义通常并不显露在画面上,而是更为普泛地蕴藏在题名中,即使是“无题”的命名也能对图像的接受产生影响。《形象的背叛》的画面文字是一个解构性的极端,而栖身于标题的语言文字对视像作品来说更多是生产和开启性的。美国摄影艺术家塞拉诺(Andres Serrano)的作品中,基督像沐浴在暗金色和玫瑰红的光泽中。它的意义何在?题名开启了答案——“尿浸基督”(Piss Christ)!这个名字也像一把楔子一样楔入图像,裂隙间却进行着意义的生长:“对于作品至关重要的标题将这一容易理解的文化圣像变成了一种反抗的符号或一种令人厌恶的对象”,[13]15这便是作品的反叛主题。

对《父亲》而言,“父亲”之名的重要性不亚于此。有了它,画面就不仅仅在讲述劳心劳力的动人故事,不止于乡间的生死疲劳,不止于为农民呼喊、向劳动者致敬。它开启了另一维度的意义空间,将两个世界、两个时代并置在一起:公共的世界与私人的世界,层级的世界与超越阶层的世界,生死疲劳的世界与温情脉脉的世界,未必身属其间的困苦世界与永远无法拔擢出来的亲缘世界,一个高扬阶级、政治伦理的坚硬时代与一种走出樊笼的新生……《父亲》既以祛魅的方式呈露出前一个世界可能具有的触目惊心的阴影与皱痕,又以附魅的方式将这两个世界不着痕迹地编织在一起。

因而这种并立既是充满张力的,又是交互的,甚至丝丝入扣、绵绵密密地交叠在画面上。如果说前一个世界是过去了的、可以出离或躲避的,那么后一个世界则必定要将我们深深吸附。“父亲”就把我们生生拽入深邃的意义及其反思的洞窟,让我们在“切身相关”与“恍然大悟”中无地自容。——如此看来,“父亲”之名也是“魅”。

父亲的看,他的面容与光影,还有画的题名,原来是同构的:它们先要侵入“熟视无睹”、“泰然处之”的观赏屏障,唤动我们的反观与究诘,进而吸附我们思索的灵明。这是“魅”的特征,也是一切品质良好的艺术品应有的特质。

注释:

(1)详见林钰源的《罗中立与<父亲>》,《文艺争鸣》2010年第22期。

(2)详见罗中立的《<我的父亲>的作者的来信》,《美术》1981年第2期;以及邵养德的《创作·欣赏·评论——读<父亲>并与有关评论者商榷》,《美术》1981年第9期。

参考文献:

[1]熊秉明.看蒙娜丽莎看[M].天津:百花文艺出版社,1997.

[2]罗中立.《我的父亲》的作者的来信[J].美术,1981(2).

[3]徐佳和.罗中立:“父亲”是观念艺术[N].东方早报,2011-11-14(C10).

[4](法)巴特.神话修辞术:批评与真实[M].屠友祥,温晋仪,译.上海:上海人民出版社,2009.

[5](德)阿伦特.启迪:本雅明文选[M].张旭东,王斑,译.北京:三联书店,2008.

[6](德)西美尔.时尚的哲学[M].费勇,等,译.北京:文化艺术出版社,2001.

[7]安然.田雁宁绝妙小品文[M].长春:时代文艺出版社,1999.

[8](法)狄德罗.狄德罗美学论文选[M].张冠尧,等,译.北京:人民文学出版社,1984.

[9](美)杰姆逊.后现代主义与文化理论[M].唐小兵,译.西安:陕西师范大学出版社,1987.

[10](德)西格里斯特,(德)施托尔特.人体摄影[M].谭艳萍,译.南京:江苏科学技术出版社,2004.

[11]赵宪章.语图互仿的顺势与逆势——文学与图像关系新论[J].中国社会科学,2011(3).

[12]杜小真.福柯集[M].上海:上海远东出版社,1998.

[13](美)弗里兰.西方艺术新论[M].黄继谦,译.南京:译林出版社,2009.

作者简介:徐一超,复旦大学中文系文艺学专业硕士生。