媒介交换网络的来源、结构与交换关系

闻 娱

(浙江理工大学文化传播学院,杭州310018)

媒介交换网络的来源、结构与交换关系

闻 娱

(浙江理工大学文化传播学院,杭州310018)

从传播社会学的视角考察媒介组织的日常生产,可以发现媒介与管理者、投资者、消息来源、受众之间的互动形成了媒介交换网络,网络中的行动者构成了四对交换关系。媒介交换网络中交换关系的特点有依赖与共生、差异与分层、紧张与冲突、波动与平衡。

媒介;交换;网络;行动者;平衡

从传播社会学的视角考察媒介组织的日常生产,我们会发现,媒介与管理者、投资者、消息来源、受众之间形成了一个网状的互动结构,不妨将之称作“媒介交换网络”[1]。本文将结合社会学的相关理论,尝试探讨媒介交换网络的基本结构,以及网络中的行动者所形成的交换关系的特点。

一、媒介交换网络的理论来源

社会交换理论兴起于20世纪60年代的美国社会学界,是本文最主要的理论基础。权力是社会交换理论的中心概念之一。行动者之间权力差异源于资源的不平等,不同权力拥有者之间的交易构成了社会系统的动力。社会学家霍曼斯认为交换是社会的基础,布劳的结构交换观点认为,权力与分化来自于不平衡的交换。个体所拥有的有限资源不可能完全满足自身的需要,因而,人们通过支付、回报、再支付、再回报……的交换行为,以付出的方式获取自身所需。

以这种观点为核心的社会交换理论,有两种基本取向,第一种取向是个人的、心理的,认为是个人的内在动机与功利计算导致社会交换;第二种取向是集体的、结构的,认为是社会规范的引导与社会结构的制约导致社会交换。

与霍曼斯的微观交换理论相比,理查德·艾默生的交换理论更具整合性。在艾默生宏观层次的交换理论中,行动者可以是个人,也可以是集体。他提出了“交换网络”的概念,用来解释个人与个人或集体行动者之间的社会关系,各种类型的重要资源分别掌握在不同行动者手中,从而彼此互有交换机会,并形成交换关系[2]155。

这一理论框架既可用来解释新闻从业者个人的交换行为,也可解释媒介组织以媒介渠道资源与信息资源交换权力资源、经济资源与注意力资源的行为。

除了交换理论以外,新闻生产社会学相关理论也为本文提供了思想上的启发。其中最为关键的三个概念分别是“事实网”、“信息补贴”和“补偿网络”。

美国社会学家盖伊·塔奇曼用“解释社会学”的观点,说明新闻是社会建构的产品,是新闻专业人员按照日常工作惯例完成的产品。“事实网”(包括它对已知社会和政治体系的建构)无所不在,它一方面指导着记者去发掘新闻,另一方面最终又把自己重新建构成一种新闻的框架[3]。

“信息补贴”理论由传播学者奥斯卡·甘地提出,他认为:“信息补贴就是通过控制接触与使用相关信息,以影响他人的行为。”[4]38在媒介组织的日常新闻生产过程中,消息来源和新闻从业者之间存在着一定的交换关系,消息来源需要传播有利于自身的信息,而媒介组织也需要以较小的代价生产新闻,因而,消息来源采取补贴信息的方式,向媒介组织提供新闻采访与写作的便利,或通过公关手段直接向媒介提供信息,媒介组织也因此节约了新闻生产的成本。

“补偿网络”概念由香港学者潘忠党提出,用来指新闻媒介组织所构筑的社会关系网络,这一网络以金钱为流通媒体,以价值交换为基本原则,对于新闻生产而言具有一定的补偿意义[4]36。

二、媒介交换网络的基本结构

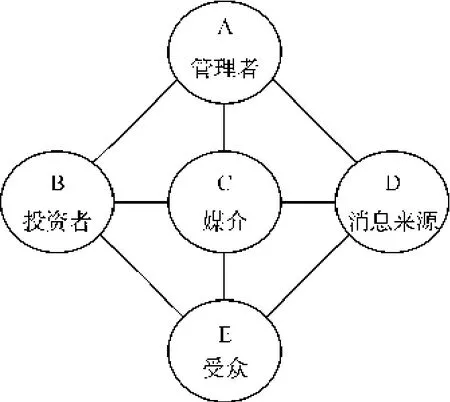

受社会交换理论与新闻生产社会学相关理论的启发,本文将“行动者”、“交换”等概念引入媒介系统中,以“媒介交换网络”来形容媒介与管理者、投资者、消息来源、受众之间所形成的网状的互动结构。其中,媒介、管理者、投资者、消息来源、受众分别是媒介交换网络中重要的行动者,不同行动者之间通过资源的交换与互动,形成了一定的交换关系。

在詹姆斯·科尔曼看来,行动者无法完全控制能满足自身利益的所有资源,因而,为了追求自身利益,行动者必然会通过交换的方式,用他们所控制的资源去换取掌握在其他行动者手中、而对自身有重要价值的各种资源[5]。本文关注的即是在媒介交换网络中,不同行动者如何通过交换行动完成网络间的交换关系。

我们可以将媒介交换网络理解为如图1所示的结构。

图1 媒介交换网络结构

在这一媒介交换网络中,行动者包括媒介、管理者、投资者、消息来源和受众。其中,发生于媒介与管理者、媒介与投资者、媒介与消息来源、媒介与受众之间的交换与互动分别形成了A-C、B-C、DC、E-C四对直接交换关系。此外,网络中的行动者又以媒介为中介,以受众为目标,形成了A-CE、B-C-E、D-C-E三组间接交换关系。

不同关系中流通的资源与交换的目标有所不同。权力资源、经济资源、信息资源、媒介渠道资源以及受众的注意力资源构成了媒介交换网络中流通的主要资源。管理者以权力资源与经济资源交换受众的注意力资源,如管理者赋予媒介一定的采编权、经营权并以行政拨款的方式给予媒介经营资金,期待受众在媒介宣传下形成有利于管理者的舆论;投资者以经济资源交换受众的注意力资源,如广告商通过广告费或其他形式的经济投入,期待受众的注意力可以转化为实际的消费行动;消息来源以信息资源与经济资源交换受众的注意力资源,如利益团体通过提供消息素材以及支付车马费、免费馈赠等,期待新闻报道给受众留下良好的公关形象;最后,受众以经济资源与注意力资源交换各类型的信息资源,如受众通过支付订阅费用、收听收视行为等,期待获取自身所需的事实、观点或娱乐。

传播学者麦克卢汉很早就指出媒介用节目购买受众的注意力,而受众用注意力来为看节目缴费。美国传播学者麦克尔·高尔德哈伯也发表过《购买注意力的人们》,提出注意力资源的商业价值[6]。在各个资源交换场域中,注意力资源是多方行动者共同的目标资源。受众在与媒介进行交换活动的过程中,除了支付显在的金钱与时间成本外,还同时支付了隐性的注意力资源。

三、媒介交换网络中交换关系的特点

(一)依赖与共生

依赖是指行动者的强化依另一方行为而定的情景,强化度与行为和报酬的选择性大小有关。如果交换关系显示出行动者B在强化上高度依赖于行动者A,那么A就对B具有权力优势。拥有权力即是运用权力,结果A在交换中迫使B付出较大的代价。

具体到媒介交换网络中的依赖,是指网络中的一方行动者对某类资源的高度垄断将导致另一方行动者对其产生依赖关系。如管理者垄断控制媒介行动资格的权力,导致媒介对管理者遵从并依赖,甚至自我划定行动的界限,以避免触犯“雷区”。又如作为行动者的受众对媒介高度依赖,则媒介就对受众具有“权力优势”。权力优势意味着交换关系的不平衡。

受众对媒介的依赖关系在以下几种情况下会发生变化:1)当媒介的信息资源的可信度降低时,则其交换价值减小,受众对媒介的依赖减小;2)当受众获取信息资源的替代方式增加时,如竞争媒介的加入,受众对原有媒介的依赖减小;3)当受众注意力资源的价值增大时,受众对媒介的依赖减小,相反,媒介对受众的依赖程度增加。

(二)差异与分层

媒介交换网络中的交换活动显示出各方行动者所拥有的流通资源的差异,而流通资源的差异化导致媒介交换网络的分层。

在媒介交换网络中,能力相当的行动者之间会形成相对封闭的交换网络,网络按照资源的重要性分层,并构成分层的社会圈。于是网络中出现主流媒介与边缘媒介的区分。主流媒介对应主流行动者、边缘媒介对应边缘行动者。在分层的形成过程中,一部分受众与社会区域都被边缘化了。

从媒介交换网络的分层特性来理解,经济相对发达地区的信息资源与经济资源供应都相对丰富,相关部门与媒介之间封闭的资源交换网络建立起来并形成稳定的社会圈的可能性更大。

一些媒介对社会弱势群体的报道甚至以策划媒介事件的方式以实施帮助,其实质也并非仅仅是为了交换这部分弱势群体的注意力资源,而是为了同步塑造自身的渠道资源的品牌形象,以吸引更多行动能力更强的受众的赞同回报。这其实是一个间接交换的过程。就像彼德·布劳在《社会生活中的交换与权力》中所分析的那样,对社会压力的遵从往往会产生间接交换。人们做慈善捐赠,并不是为了赢得接受者的感激(他们从来也看不到这些接受者),而是为了赢得那些参加该慈善运动的伙伴们的赞同。捐赠交换成了社会赞同。虽然捐赠的接受者和赞同的提供者并不相同[7]108。

(三)紧张与冲突

在媒介交换网络中,构成交换关系的每一组行动者之间,都可能存在着不同程度的紧张与冲突。在媒介与管理者、媒介与投资者、媒介与消息来源以及媒介与受众之间,都会面临角色的冲突、利益的冲突等。

在传媒的转型过程中,媒介从业者的角色处于不断变动的状态,这种变化所包含的不确定性往往导致从业者与媒介组织缺乏对自身角色的清晰认知,从而陷入到相对复杂的角色冲突中。

“事业属性”与“企业管理”使得媒介获得了双重角色,但如何在适合的场域扮演好适当的角色,是很多媒介组织感到十分困惑的问题。媒介常常在“宣传者”、“鼓动者”与“市场主体”的不同角色之间徘徊甚至分裂。

达伦多夫指出,处于权威位置的人和处于被支配位置的人的利益是相反的。在阶层顶端的群组处于支配位置,想要维持现状,而阶层底端的群组处于被支配位置,自然想要改变。支配者和被支配者的利益在各自所属位置的角色期待上。达伦多夫还将利益区分为显性利益与隐性利益[2]84。在媒介交换网络中,位于不同节点上的行动者由于资源占有种类与程度的不同,必然存在着各种显性或隐性的利益冲突。

(四)波动与平衡

当可替代的资源出现时,媒介交换网络中的原有依赖程度可能被打破,网络处于不平衡—平衡—不平衡的波动过程中。

平衡是指行动者A为获取报酬对行动者B的依赖性,等于行动者B为获取报酬对行动者A的依赖性。当双方的资源对彼此都具有不可或缺性,就表现为相互依赖。

当媒介与交换关系中的某一方产生相等的依赖关系时,平衡就产生了。如受众与媒介的相互依赖、媒介与广告商的相互依赖等等。当新兴媒介介入到原本由传统媒介构筑的相对平衡的交换网络中时,传统媒介的渠道资源霸权与垄断优势就会有所削弱。当媒介组织1、媒介组织2、媒介组织3……直至媒介组织N的参与方越来越多时,广告投资方选择媒介资源的自由度不断增加,媒介组织的渠道资源也会因为垄断优势的丧失而变得价值下跌,甚至显得资源过剩。

此时,如果其中某一媒介通过转型,能提供独特的资源,则转化成为新的交换网络中具有竞争优势的一方。当前,以社会化媒体为代表的各种新媒体形式不断涌现,传统媒体也在不断探索建构新媒体或全媒体平台,这一态势正是波动与平衡的交换关系的体现。

在涉及到多个行动者的复杂交换关系中,依赖、权力和平衡的基本过程将随新的行动者和新的流通资源进入交换关系而波动。在每一组的交换关系中,报酬越少,行为的变动性越大。例如,当某一媒介不再能满足受众对有效信息资源的需求,受众对该媒介的赞同回报就会减少,甚至转而选择通往其他媒介的通道。

交换关系中的平衡状态只是相对的,往往一致和平衡尚未定型,打破这种平衡的因素就已经处于酝酿、萌芽与成长的过程中。矛盾和冲突是交换关系中的常态,媒介交换网络的结构正是在这种不平衡—平衡—不平衡的关系中不断波动。

上述各种关系的状态可以说共存于错综复杂的媒介交换网络中,构成了整个动态的媒介资源交换系统。

四、结 语

“这不是一个已构成的世界,而是在每一刹那生灭交替的世界——换言之,是一个不断生成的世界。……而由于世界是不断被构成的,所以它不可能是完整的,它永远处于形成的过程中。”[7]15这段话用来理解媒介世界亦是十分贴切。我们的媒介所建构的世界正是一个在资源交换中不断生成的世界,它永远处于形成的过程中。

从理论探求回到现实层面,我们不难发现,媒介交换网络结构的形成正是围绕媒介管理者的控制需求、媒介渠道的发展需求、投资者与消息来源主体的利益需求以及社会公众的信息需求而进行动态平衡的过程。当资源的配置处于相对平衡的状态,就是媒介交换网络处于理想化的“社会最优状态”。当资源的配置与占有过于倾斜,媒介系统内的各种问题就会相应地滋生,政治权力的过度控制、利益团体的话语权膨胀、媒介从业者与媒介组织的伦理失范等等,都是某一资源交换场域失衡的产物。就现实意义而言,一个理性、完善的媒介制度体系正是媒介交换网络中各方行动者进行动态利益博弈的最终结果。

[1]闻 娱.传播社会学视野中的新闻伦理问题探究[J].南京社会科学,2009(10):51-54.

[2]乔治·瑞泽尔.当代社会学理论及其古典根源[M].杨淑娇,译.北京:北京大学出版社,2005.

[3]盖伊·塔奇曼.做新闻[M].麻争旗,刘笑盈,徐 扬,译.北京:华夏出版社,2008:110.

[4]潘忠党.“补偿网络”:作为传播社会学研究的概念[J].国际新闻界,1997(3):34-46.

[5]詹姆斯·科尔曼.社会理论的基础:上[M].邓 方,译.北京:社会科学文献出版社,2008:29.

[6]强月新,张明新.社会转型中的媒介景观[M].武汉:武汉大学出版社,2007:122.

[7]彼德·布劳.社会生活中的交换与权力[M].孙 非,张黎勤,译.北京:华夏出版社,1988.

Relations among Source,Structure and Exchange of Media Exchange Network

WEN Yu

(School of Culture Communication,Zhejiang Sci-Tech University,Hangzhou 310018,China)

Through investigation of daily production of media organization from the perspective of communication sociology,it can be found that interactions among media,managers,investors,news sources and the audience form media exchange network in which actors form four pairs of exchange relations.Features of exchange relationship in media exchange network include dependence and intergrowth,difference and layering,tension and conflict,fluctuation and balance.

media;exchange;network;actor;balance

G206

A

(责任编辑:任中峰)

1673-3851(2014)04-0300-04

2014-03-30

国家社科基金项目(13CXW053);浙江理工大学科研启动项目(1115809-Y)

闻 娱(1976-),女,安徽芜湖人,副教授、博士,主要从事媒介文化研究、新闻传播理论与实务研究。