牦牛屠宰过程中菌落总数和大肠菌群污染状况的分析

周玉春,张 丽,,* ,孙宝忠,余群力,王 莉,包高良,郝培谷,孔德云,杨志鹏

(1.甘肃农业大学食品科学与工程学院,甘肃兰州730070;2.中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,北京100193)

牦牛(yak)作为我国青藏高原特有的畜种资源,被誉为“高原之舟”[1]。牦牛肉营养价值丰富,已经成为消费者追求的绿色食品[2-3]。要达到绿色食品的等级,必须保证其安全性,其中微生物的污染,尤其是菌落总数(aerobic plate count,APC)和大肠菌群(coliforms)是不可忽视的。

动物屠宰过程是影响肉制品最终安全的关键性环节。王兆丹等[4]研究发现,防止肉品被微生物污染最直接的方法就是控制屠宰环境的干净卫生。顾赛麒等[5]指出猪肉本身是无菌的,由于受到屠宰环境中微生物的污染,导致了猪肉产品的安全问题。白凤翎[7]研究发现,生猪屠宰过程中的主要污染来源是屠宰分割刀具和工人手部。陈雪莲等[6]发现规范屠宰会显著降低牛羊胴体表面的菌落总数和大肠菌群数。大量研究表明,畜禽屠宰过程中的各个环节都可能会造成最终肉制品菌落总数和大肠菌群超标。但是,目前针对牦牛屠宰过程中的菌落总数和大肠菌群的分析未见报道。

目前我国牦牛以放养为主,只有在屠宰季节才会将不同草场的牦牛集中起来屠宰。由于生长环境的不同,牦牛自身所带微生物也就不一样。而现在我国牦牛主要的屠宰方式多是个体屠宰,屠宰一般不进行卫生检验,牦牛肉可能在屠宰过程中遭到微生物的二次污染。因此,牦牛屠宰过程中的微生物的检测与控制,尤其是菌落总数和大肠菌群的数量对控制牦牛肉制品的安全具有重要作用。

本实验选取甘肃玛曲某具有代表性的屠宰场进行采样,针对不同屠宰环节的采样点进行菌落总数和大肠菌群的测定,掌握牦牛屠宰环境中菌落总数和大肠菌群数,以期为牦牛的规范屠宰和肉制品的安全提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

样品来源 对甘肃玛曲具有代表性的某牦牛屠宰场的屠宰环境、屠宰刀具、屠宰人员手部和衣物及牦牛胴体等14个采样点进行微生物采样;氯化钠、乳糖、氢氧化钠 均为分析纯;牛肉膏、琼脂、蛋白胨、乳糖胆盐培养基、伊红美蓝培养基 北京奥博星生物技术有限责任公司。

无菌工作台VD-650-U 苏州安泰空气技术有限公司;pH计PHS-3C 上海仪电科学仪器有限公司;台式恒温振荡器 上海恒学仪器有限公司;光学显微镜XSP-18A;冰箱BCD-249CF 合肥美菱有限公司;电子天平FA2004B 上海佑科仪器有限公司;万用电炉 北京科伟永新有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 样品采集 通过前期对牦牛屠宰过程的调研,确定3个采样阶段,14个采样点,如表1所示。

待宰环境采样:戴一次性无菌手套,取牦牛待宰环境的土壤、牛粪,并用无菌剪刀剪取少量牛毛分别存于采样瓶中,并用封口胶密封;土壤采集3个平行样,分别取自3个牦牛圈,牦牛粪便和毛发采集三个平行样,分别取自待宰的12头牦牛中的3头。

手和刀具的取样:采用棉拭子涂抹法,参考雷质文[8]方法并做调整。将5cm×5cm标准灭菌规格板,放在被检工人手或刀具表面,用浸有生理盐水的3个棉拭子在规格板内均匀涂抹整个方格,剪去手接触部位后,将棉拭子放入盛有100mL生理盐水的三角瓶中,移动规格板,涂抹四次,使采样面积达到100cm2,将所有棉拭子放入三角瓶中,重复上述操作,取三个平行样,将样品封口保存。

对其他样品表面(包括屠宰间地面、分割台、运输地面、胴体表面等):将10cm×10cm标准灭菌规格板,放在被检样品表面,用浸有生理盐水的3个棉拭子在规格板内均匀涂抹整个方格,剪去手接触部位后,将棉拭子放入盛有100mL生理盐水的三角瓶中,重复上述操作,取三个平行样,将样品封口保存。

采样完毕后,将样品存放在0~4℃保温箱中,带回实验室,立即进行实验,或者存放于0~4℃冰箱中,24h之内进行实验。

1.2.2 样品中菌落总数、大肠菌群的测定 菌落总数的检测参照GB/T4789.2-2010《食品卫生微生物学检验 菌落总数测定》[9]进行测定。

大肠菌群的检测参照GB/T4789.3-2010《食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数》[10]中的第一法大肠菌群MPN计数法进行测定。

1.2.3 数据分析 用Excel 2003绘制实验中的柱形图,用SPSS 17.0软件对数据进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 屠宰环境中菌落总数测定

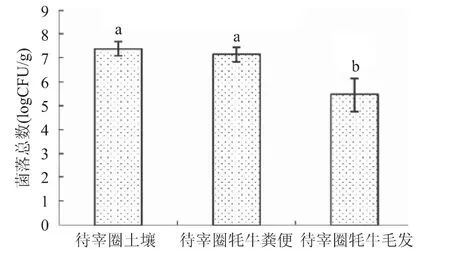

2.1.1 屠宰前环境中菌落总数测定 屠宰前待宰圈土壤、待宰圈牦牛粪便以及待宰圈牦牛毛发的菌落总数测定结果如图1所示。

图1 屠宰前环境菌落总数测定Fig.1 The determination of APC of every point before slaughtering

屠宰前环境中待宰圈土壤菌落总数为7.38logCFU/g,待宰圈牦牛粪便中菌落总数为7.15logCFU/g,待宰圈牦牛毛发菌落总数测定结果为5.45logCFU/g。其中待宰圈牦牛毛发菌落总数显著低于待宰圈土壤和牦牛粪便(p<0.05),而待宰圈土壤和待宰圈牦牛粪便之间差异不显著(p>0.05)。

表1 样品采样点分布Table 1 The sample point distribution

2.1.2 屠宰中各个环节中菌落总数测定 屠宰中各个环节都与牦牛胴体有不同程度的接触,这一时期往往是造成肉制品污染最多也是最严重的时期。屠宰环节中屠宰车间地面、人员衣物、人员手部、分割台和分割刀具的菌落总数测定结果如图2所示。

图2 屠宰中各个环节菌落总数的测定Fig.2 The determination of APC of every point during slaughtering

屠宰车间地面菌落总数最高(5.51logCFU/cm2),分割刀具最低(3.37 logCFU/cm2),两者之间差异极显著(p<0.01)。而人员衣物、人员手部和分割台三者差异不显著(p>0.05)。

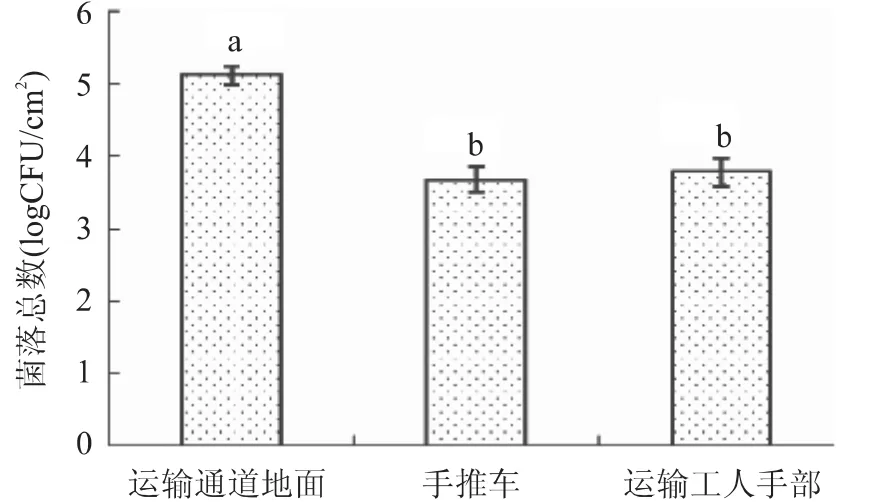

2.1.3 分割后环境中菌落总数测定 对分割结束后的牦牛胴体进行短距离的运输,这一过程中运输工具、通道地面和运输工人手部是主要污染因素。运输地面、手推车和运输工人手部菌落总数的测定结果如图3所示。

图3 分割后菌落总数测定Fig.3 The determination of APC after division

运输通道地面菌落总数最高为5.11logCFU/cm2,与手推车和运输工人手部均差异显著(p<0.05),而手推车与运输工人手部差异不显著(p>0.05)。

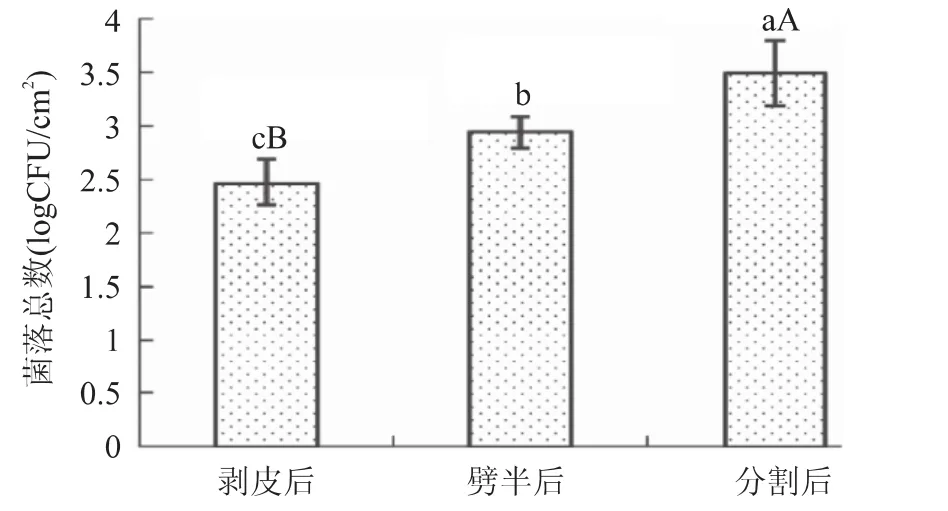

2.1.4 屠宰不同时期牦牛胴体表面菌落总数测定对牦牛剥皮后、劈半后和分割后三个不同阶段胴体表面进行采样,剥皮后、劈半后和分割后胴体表面菌落总数的测定结果如图4所示。

图4 牦牛胴体菌落总数测定Fig.4 The determination of APC of yak carcass

剥皮后、劈半后和分割后的胴体表面菌落总数分别为 2.47、2.95、3.49 logCFU/cm2。剥皮后胴体的菌落总数与劈半后的胴体菌落总数差异显著(p<0.05),与分割后的胴体差异极显著(p<0.01);劈半后与分割后菌落总数差异显著(p<0.05)。

2.2 屠宰环境中大肠菌群测定

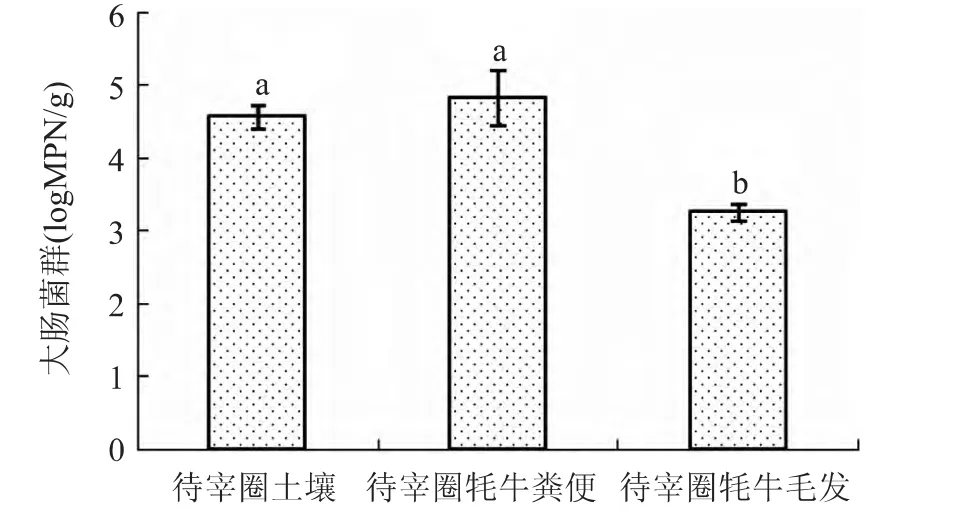

2.2.1 屠宰前环境中大肠菌群测定 屠宰前环境中的待宰圈土壤、待宰圈牦牛粪便以及待宰圈牦牛毛发的大肠菌群测定结果如图5所示。

图5 屠宰前环境中大肠菌群测定Fig.5 The determination of coliforms of every point before slaughtering

牦牛粪便中大肠菌群数最高(4.82logMPN/g),待宰圈牦牛毛发大肠菌群最低(3.25logMPN/g),两者差异显著(p<0.05)。

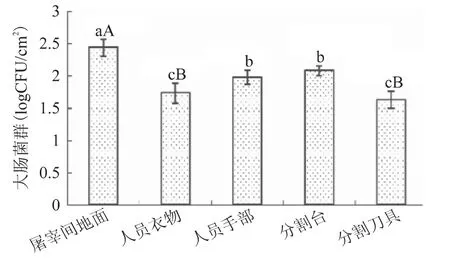

2.2.2 屠宰中各个环节中大肠菌群测定 屠宰过程是牦牛胴体与外界接触最多的环节,这一时期大肠菌群最有可能对胴体造成污染。屠宰中屠宰车间地面、人员衣物、人员手部、分割台和分割刀具大肠菌群数测定结果如图6所示。

图6 屠宰中各个环节大肠菌群的测定Fig.6 The determination of coliforms of every point during slaughtering

屠宰车间地面大肠菌群数为2.43logMPN/100cm2,屠宰人员衣物为 1.73 logMPN/100cm2,屠宰人员手部为 1.96logMPN/100cm2,分割台为2.09logMPN/100cm2,分 割 刀 具 为 1.63logMPN/100cm2。屠宰间地面与人员手部和分割台具有显著性差异(p<0.05),与人员衣物和分割刀具具有极显著差异(p<0.01);人员手部和分割台分别与人员衣物和分割刀具差异显著(p<0.05)。

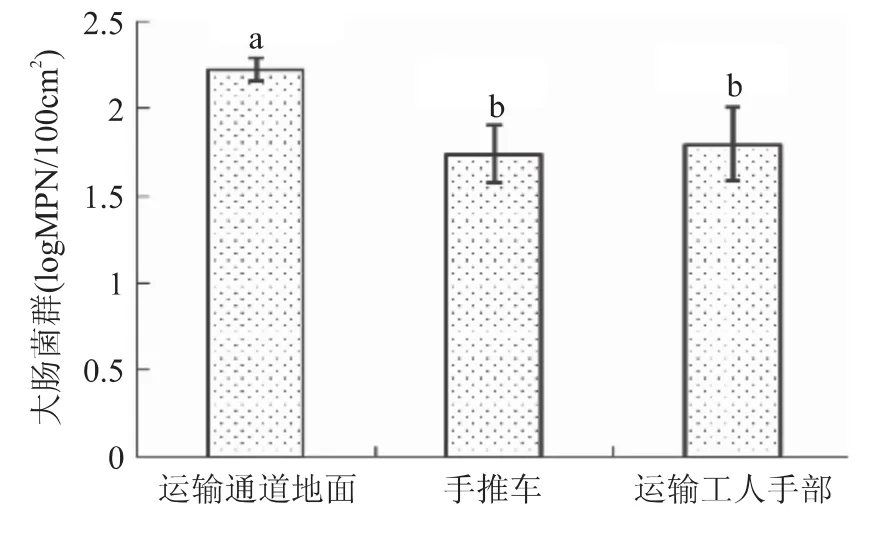

2.2.3 分割后环境中大肠菌群的测定 屠宰后运输地面、手推车和运输工人手部大肠菌群数测定结果如图7所示。

图7 胴体分割后大肠菌群测定Fig.7 The determination of coliforms after carcass division

其中运输通道地面大肠菌群数最高,为2.23logMPN/100cm2;手推车最低,为 1.74logMPN/100cm2,两者具有显著性差异(p<0.05);而手推车和运输工人手部大肠菌群差异不显著(p>0.05)。

2.2.4 屠宰不同阶段牦牛胴体表面大肠菌群的测定 对牦牛屠宰过程中剥皮后、劈半后和分割后的胴体表面大肠菌群进行测定,结果如图8所示。

图8 牦牛胴体大肠菌群测定Fig.8 The determination of coliforms of yak carcass

其中剥皮后的大肠菌群数为1.53logMPN/100cm2,劈半后为 1.61 logMPN/100cm2,分割后为1.93logMPN/100cm2。分割后胴体表面与剥皮后胴体表面以及劈半后胴体表面大肠菌群数均差异显著(p<0.05),剥皮后胴体表面与劈半后胴体表面大肠菌群差异不显著(p>0.05)。

3 讨论

畜禽从养殖场转移到屠宰场,以及屠宰过程中都会受到环境中微生物的影响,最终导致肉制品的菌落总数和大肠菌群超标。根据Huis等[11]研究,由于畜禽转移和屠宰过程中环境的卫生条件不能很好的控制,会导致后期肉制品中的微生物不合格,进而影响肉制品安全。张佳等[12]在研究肉牛屠宰工序微生物污染状况时发现,肉牛的臀腿部和胸口部经过剥开、去脏、劈半和检疫修整后,菌落总数均呈增加趋势。Ho等[13]在研究肉鸡屠宰场的微生物污染状况时发现,肉鸡在分割后,胴体表面的菌落总数开始增加。本研究也发现在对牦牛胴体进行剥皮、劈半和分割后,菌落总数和大肠菌群均增加。主要的污染源可能是因为剥皮时刀要经过牦牛皮上的粪便等污物,因而不可避免的会污染胴体;同样去内脏过程中划伤直肠及内脏也会对胴体造成污染,导致牦牛胴体表面菌落总数和大肠菌群升高。Bello等[14]在研究用非饮水冲洗牛胴体对E.coli O157的影响时发现,在用非饮用水冲洗前,胴体外部E.coli O157的数量为4.3logCFU/cm2,冲洗后数量为4.6logCFU/cm2,可能E.coli O157数量的上升与冲洗水的洁净程度有关。本研究发现分割后胴体的大肠菌群数比分割前增加了0.32logMPN/100cm2,这可能也与冲洗水的洁净程度有关,与Bello等人研究结果相同。这些原因都可能导致胴体上的菌落总数和大肠菌群升高,最终导致牦牛肉制品菌落总数和大肠菌群超标,影响到肉制品的最终安全。

本研究对刚剥皮完的牦牛胴体进行大肠菌群的测定,数量为2.47logMPN/100cm2,理论上牦牛胴体本身是无菌的,由于操作过程中,接触到地面、刀具、工人手部和工人衣物等而染菌。Catherine等[15]在调查澳大利亚屠宰场微生物的状况时,检测到刚屠宰完的牛胴体上的大肠菌群的数量为2.21logMPN/100cm2,与本研究结果相似。本研究发现,分割刀具和工人的手上的菌落总数和大肠菌群具有显著性差异(p<0.05)。Abdalla等[16]在研究屠宰过程中减少牛胴体表面微生物污染的方法时发现,工人的手和屠宰刀具的菌落总数和大肠菌群也具有显著性差异(p<0.05)。Abdalla测定的剥皮后的胴体菌落总数为 3.31logCFU/cm2,劈半后的菌落总数是3.37logCFU/cm2,两者没有显著性差异。但是本研究剥皮后和劈半后的菌落总数具有显著性差异(p<0.05)。这可能是因为在屠宰场,剥皮结束后,在同一地点,工人立即进行劈半,在劈半过程中胴体可能会接触到剥皮残留的牦牛毛发、操作工人的衣物、劈半锯子等,而导致劈半后的胴体表面菌落总数显著高于剥皮后胴体的菌落总数。在牦牛屠宰过程中,任何接触到牦牛胴体的物品,都有可能成为导致最终肉制品菌落总数和大肠菌群升高的来源,影响到肉制品的安全。

在良好卫生程序中,对生产过程中与食品接触的接触物表面菌落总数规定的建议性标准为[17-18]:在50cfu/cm2以下为极满意水平,50~104cfu/cm2之间为可接受水平,达到104cfu/cm2以上为不可接受水平。本研究中,分割台的菌落总数为4.06logCFU/cm2,为不可接受水平;分割刀具、工人手部及衣物的菌落总数落在50~104CFU/cm2可接受水平之间,但是均在3.40logCFU/cm2以上,很容易对胴体造成污染。因此,牦牛屠宰过程中仍存在着不同程度的微生物污染,可能会影响最终肉制品的安全。因此,需要加强牦牛屠宰过程中良好的操作工序,以减少各个环节菌落总数和大肠菌群的数量,确保最终牦牛肉制品的安全,进而保证消费者的健康。

4 结论

屠宰前牦牛毛发的菌落总数最低,为5.45logCFU/g;屠宰中分割刀具的菌落总数最低,为3.37logCFU/cm2;分割后菌落总数最低的采样点为手推车(3.68logCFU/cm2);而随着剥皮、劈半和分割的进行,胴体的菌落总数显著增加(p<0.05)。

屠宰前牦牛毛发的大肠菌群数最低(3.25logCFU/g);屠宰中大肠菌群数最低的是分割刀具,为1.63logMPN/100cm2;手推车的大肠菌群数为1.74logMPN/100cm2,是分割后采样点中数量最低的;随着剥皮、劈半和分割的进行,胴体分割后的大肠菌群显著高于胴体剥皮和劈半后(p<0.05)。

因此,在牦牛屠宰过程中,首先要保证屠宰前环境的干净卫生,及时对牦牛圈进行清扫和消毒;其次要对屠宰过程中使用的设备及用具清洗、消毒;最后要严格控制工艺操作,同时提高工作人员的自身素质与卫生意识,以保证牦牛肉制品的质量安全。

[1]牛春娥,张利平,孙俊峰,等.我国牦牛资源现状及其产品开发利用前景分析[J].安徽农业科学,2009,37(17):8003-8005.

[2]常祺,冶成君,曹效海,等.西式牦牛肉食品的开发[J].青海科技,2002(4):46-47.

[3]罗章,小巴桑,米玛巴吉,等.西藏自然风冻干牦牛肉加工工艺与微生物菌相分析[J].西北农业学报,2009,18(6):373-376.

[4]王兆丹,魏益民,郭波莉,等.肉羊屠宰加工阶段溯源指标优化[J].食品工业科技,2010,31(10):334-337.

[5]顾赛麒,王锡昌,刘源,等.猪肉中有害微生物的研究进展[J].食品工业科技,2009,30(8):332-335.

[6]陈雪莲,王玲,姚刚,等.新疆某屠宰场羊屠宰中微生物污染状况的检测分析[J].新疆农业科学,2012,49(4):778-783.

[7]白凤翎.生猪屠宰过程中的微生物污染及控制[J].中国兽医杂志,2004,40(10):50-52.

[8]雷质文.肉及肉制品微生物监测应用手册[K].北京:中国标准出版社,2008:341-348.

[9]GB/T4789.2-2010《食品卫生微生物学检验 菌落总数测定》[S].

[10]GB/T4789.3-2010《食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数》[S].

[11]Huis In't Veld JH,Mulder RW,Snijders JM.Impact of animalhusbandry and slaughtertechnologies on microbial contamination of meat:Monitoring and control.[J].Meat Science,1994,36(1-2):123-154.

[12]张佳,徐艳,霍晓伟,等.肉牛屠宰工序微生物污染状况分析和喷淋减菌技术[J].肉类研究,2011,37(10):209-213.

[13]Ho C P,Huang N Y,Chen B J.A Survey of Microbial Contamination of Food Contact Surfaces at Broiler Slaughter Plants in Taiwan[J].Journal of Food Protection,2004,6(12):2809-2811.

[14]Bello M,Lawan M K,Kwaga J K P,et al.Assessment of carcass contamination with E.coli O157 before and after washing with water at abattoirs in Nigeria[J].International Journal of Food Microbiology,2011,150(2-3):184-186.

[15]Catherine Bass,Paul Crick,David Cusack,et al.The use of microbiological surveys to evaluate the co-regulation of abattoirs in New South Wales,Australia[J].Food Control,2011,22(6):959-963.

[16]Abdalla M A,Suiman Sihame,Bakiiiet A O.Method for reducing contamination of indigenous cattle carcasses during slaughtering[J].Assiut Vet.Med,2010,56(125):86-93.

[17]Nortje G L,Nel L,Jordan E,et al.A quantitative survey of a meat production chain to determine the microbial profile of the final product[J].Journal Food Protection,1990,53(5):411-417.

[18]Patterson J T.Microbiological assessment of surfaces[J].Journal Food Technologyy,1971,6(1):63-72.