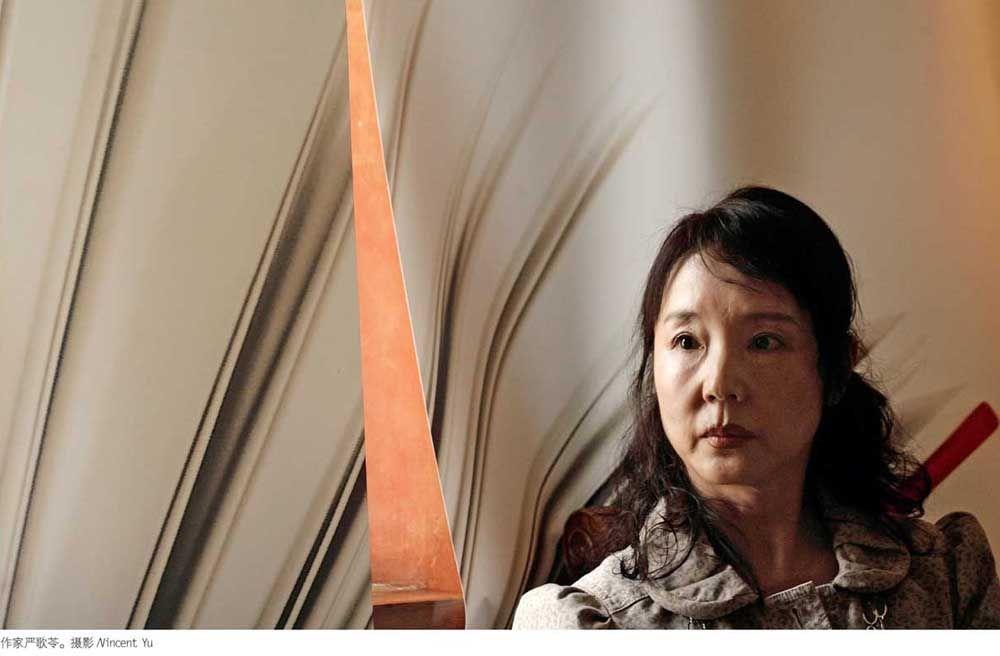

“边缘人”严歌苓

苏洁

“她在他身边的停顿结束,慢慢沿着走廊往讲台方向走去。因为走得很慢,双手又捧着书,头发还是那样随意地绾在后脑勺,露出细长的脖子,便使得她背影的线条水落石出。”中国西部某城市的高三教室里,一个17岁少年的眼睛炙热地追随着从他身边走过的班主任。

5年前,严歌苓坐在马鞍山某高中教室的最后一排时,无数次在脑海中勾勒过这个场景。勾勒着某高三的女班主任,一个被形容为“雌性怪物,综合着滥情的恋人,无原则的母亲,不负责的姐妹,不懂营养要素、而一味塞糖果的老祖母”的离婚女人和两个90后少年之间的一段畸恋。

2008年,当姜文给她讲这个故事的时候,严歌苓还不懂什么数字恋爱密语,也没正经了解过国内的高中生活,跟一帮90后的少男少女更八竿子打不着关系。她还是决定写这个故事,于是老老实实地到中国找到学校“蹲点”。

第一个学校是姜文给她找的。

学校在北京南河沿,是一所环境优美的庭院式中学。“我母亲很爱读你写的书!”学校教务主任听到“严歌苓”的名字,惊喜之情溢于言表。教务主任特地给严歌苓安排了两个班级的旁听课,精心准备了课程。听了几节课后,严歌苓决定换个地方。“那不是学生和老师最自然的状态,本来想做‘卧底,结果做不成了。”

严歌苓又去北京郊区,到安徽马鞍山,还去了山东泰安。跟学生们一起上课,和班主任及学生座谈,读学生杂志上的作品。“采访是写这篇小说过程中最重要的任务。哩哩啦啦准备了五六年,才觉得敢动手创作这篇小说。”严歌苓对《中国新闻周刊》说。

“讲课的时候,老师好美!”严歌苓的故事里,杀人者刘畅曾给老师丁佳心发过这样一条短信。对于这段“残酷青春”酿出的惨剧,严歌苓并不打算归咎于某个人。“这个老师并不比我们平常生活中所见的人们更加负面,只不过她不走运,在一个极致关系中,在一种极致环境里,把生、死、爱推到一块,互为因果。”

于是,《老师好美》就成了这个故事的名字。在2014年的夏天,和严歌苓一起漂洋过海,“重回”中国读者的视线。从柏林的家飞到北京、上海做宣传,严歌苓读者交流会的屏幕上打着大大的几个字,“亲爱的读者,你们在吗?”

读者热情依旧。北京的发布会上,单向街书店仅能容纳百人的空间里,挤进了约500人。拥挤人群中,严歌苓一身黑白长裙,很安静,眼神温柔明亮。

尽管有讀者质疑女老师和学生用“520”发短信表达爱意显得落伍老套,生于50年代的严歌苓还是卖力追赶着时代的步伐。在《老师好美》的准备过程中,曾坚持用手写创作的她和一些高中生建立了Email联系,保持着“更现代的”沟通方式。这让人联想到严歌苓对自己笔下的女性的形容,“总有一点点迟钝,却有坚持,不服输”。

美国的移民故事

严歌苓连生活的隙缝里似乎都总是塞满了工作。离开中国后,她开始了短暂的休假,但还是每天花几个小时赶一个电视剧的剧本。“我常常因为面子拉不下来,而签下写作合同,小说如此,剧本更是如此。生活中也常常有这种情况,对自己承诺的事还是很认真的。”采访中,严歌苓对《中国新闻周刊》抱怨,自己的“弱点在于容易承诺”。

回到柏林,在应付各种“承诺的事”中,严歌苓开始了的一天时光。柏林市郊的使馆区,咖啡和早餐过后,严歌苓把外交官丈夫劳伦斯送出门上班,送女儿去上学后,从9点开始她关掉手机、开始写作。直到下午4点,作家严歌苓才做回劳伦斯的夫人,化妆、换衣服,接女儿回家,给丈夫作晚餐。

“写作对于我来说就是上班,甚至周末也不会停。”严歌苓说,自己最大的快乐来自写小说,“其实我最喜欢的是小说家的生活方式——自由自在地思考、写作,把自己的思考写进自己的小说,这形成了小说家独特的生活方式,我迷的是这种生活。编剧重复性劳动太多,对创作的控制比较少,也不自由,时间跟着导演和剧组的工作进程走。”

很多年前,却是这种“重复性的不自由劳动”,给严歌苓窘迫生活带来一份温暖惊喜。

上个世纪80年代末,30岁的严歌苓从头学习英文,赴美留学,进入哥伦比亚艺术学院文学写作系攻读研究生。出国前,她已经出了三本小说,得了两项文学奖,是中国作家协会最年轻的会员。到了美国,一切归零。要克服语言障碍,还得读书、打工、写字。严歌苓住进了一个自称为“波希米亚”楼的地下室里,在有钱人家照顾孩子,到餐厅帮忙换生活费。

有一次为雇主打扫房间时,由于读不懂清洁剂上的说明,把一种玻璃清洗液当成红木打蜡液,结果被雇主骂了一顿。还有一次在餐厅打工,下班时忘了关咖啡机,把玻璃壶烧炸了,差点丢了工作。“异国他乡,做错事被指责时,那种耻辱感和伤痛感就变得很夸张。”现在回忆起来,严歌苓说那种“苦楚”依然真切,“在国内不管怎么说自己是个专业作家、中国作家协会会员,那时候我那么年轻的会员还不是很多,落差当然巨大。”

然而,这段“苦楚”的生活却也是严歌苓回忆中最为珍视的。“那是我一生唯一一段干实际工作的时期,除此之外都是不务实的工作,比如早年跳舞,后来写作。而这段时期,我就像任何一个中国留学生、中国新移民那样,讨生活,挣饭钱。好像多出一条命来,是脱胎换骨的一种。”

也正是这段时期的生活,激发了严歌苓极大的创作欲望。

读书期间,严歌苓每天坐公交车往来于打工地点和住处,观察各种各样的人,把有意思的细节记录下来。得空的时候,就在咖啡馆里坐着,看人来人往。

有一次,严歌苓遭遇到一个少年抢劫,被抢去了项链,惊吓之余,琢磨出小说《抢劫犯查理和我》;患失眠症期间,严重的时候三十几天睡不了觉,最后写成了《失眠者的艳遇》。

一个阳光和雾气的交织的早上,严歌苓恍惚地望着邻居阳台上晾晒的一条睡裙。睡裙略为透明,带着一点点蕾丝,滴答着水滴。回屋写了一篇《女房东》,把旅美华人老柴对女房东的臆想写得淋漓尽致。这篇短篇小说为严歌苓赢得了台湾“中央日报文学奖”的一等奖。

更大的惊喜来自于另一个故事。在学校,有人给严歌苓讲了一个华人移民的故事,她由此创作出了《少女小渔》。《少女小渔》在台湾得了文学奖,严歌苓得了3000美元的奖金。经济上压力获得了暂时的缓解,但严歌苓依然过着普通留学生的生活。

一天晚上,严歌苓在学校写作业,忽然有人打来电话,说自己叫李安。那时候的严歌苓对电影导演、演员的名字都对不上号,继续追问对方是谁?李安解释了半天,最后提到自己是《喜宴》的导演,严歌苓惊觉原来是“大人物”。当时《喜宴》已经得了金熊奖,并在美国广受好评。

李安说,他打算拍《少女小渔》,并请严歌苓改编电影剧本。“当时我激动得要命!更让我激动的是,接下来几天,台湾中影的一位编辑告诉我,他们准备付我多少版权费,多少编剧费。我觉得自己作为一个中国作家在海外专业写作的日子正式开始了。因为那是一笔可观的酬劳,90年代初可以容我什么也不干,专业写作一两年!”严歌苓对《中国新闻周刊》描述着那个给她职业生涯带来转机的电话。

那之后,作家严歌苓又多了一个身份:编剧。多年后,她会提起李安对自己开玩笑式的评价“严歌苓是好的小说家,但不是好的编剧”,严歌苓笑着回应,“我只听他话的前半部分就好了——即我是个好小说家。”

1990年到2004年之间,严歌苓的作品几乎都是海外华人移民的故事。除了《少女小渔》外,《扶桑》《人寰》等也陆续得了文学奖, 并登上《纽约时报》畅销书排行榜前十名。

编剧工作也开始获得更多认可。在美期间,严歌苓入选好莱坞编剧协会会员和奥斯卡最佳编剧奖评委,作品被翻译为英、法、日、泰、荷、西等多国文字,并成为最具代表性的海外华人作家。

然而,在众多头衔背后,严歌苓总保持着一份克制的冷静,“作为移民来说,境遇总是带一点离乡背井的创痛感,因此繁华中的寂寞,也就是内在的荒凉,再繁华都是隔岸观火。”

在非洲回忆中国

2004年,严歌苓随外交官丈夫劳伦斯搬到了非洲尼日利亚,开始写“记忆里的中国”。

去非洲之前,严歌苓特地跟美国使馆申请一幢带后院的房子。到达阿布贾后,房子和家具被严歌苓形容为“丑得无以复加”,但那个院子却着实可观。很快,严歌苓和劳伦斯开启了农夫生活模式。他们在院子里种上香菜、扁豆、尖椒和鸡毛菜,遥远的非洲大陆的餐桌上,终于有了中国菜的清香。

原始纯朴的农夫生活,让严歌苓的笔开始触碰到中国乡村。“这和地点有很大关系。非洲同样是物质文明相当落后,人还有一些原始状态的感情和感情表达方式。可能在北京,这样一个喧嚣和浮躁的地方,我就写不出来。非洲的人文和景观给你一种心胸,一种情怀,也不是其他地方可以给的。”

《第九个寡妇》和《一个女人的史诗》,就是在这期间诞生的。

在严歌苓的创作生涯中,《第九个寡妇》是一部转型之作。小说讲述了中原地区一个叫王葡萄的寡妇在土改时期藏匿其地主公爹的传奇故事,时间跨越20世纪40至80年代。尽管早就有了创作这部作品的想法,但严歌苓迟迟没有动笔。在非洲的两年,除了闭关创作,她也多次往返中国河南,采访和体验生活。作品问世后,获得了《中华读书报》评选的“2006年度优秀长篇小说奖”,被认为是“2006年中国文坛最重要的收获之一”。

谈到作品中的主人公王葡萄,严歌苓并不掩饰自己的喜爱。“我最欣赏的女性是王葡萄那样的,勇敢,大气,敢爱敢恨,具有原始的道德判断,勤劳,能干。但是那种女性在生活中可能也比较可怕,太直爽,太无法无天。文学作品中的女性人物和生活中的女性是有区别的,我不太喜欢斤斤计较的小女人,对大事都无知,对小事精明无比。”

有评论家认为,“《第九个寡妇》是严歌苓的巅峰之作”。也正是这部作品,为严歌苓打开了中国大陆市场。

“其实2004年以前,我的作品收入以海外为主,没太重视祖国大陆市场。直到2006年《第九个寡妇》出版后,市场反响非常好,印数很多,我开始关注祖国大陆读者,”严歌苓发现,“还是他们最懂我,最会欣赏我。”

张艺谋并没有请我改编《归来》

之后,几次与大导演合作的经验让严歌苓在中国大陆声名鹊起。

2006年,陈凯歌在美国宣传电影《无极》时,读了严歌苓的《第九个寡妇》,印象深刻。当时陈凯歌已经开始筹划电影《梅兰芳》,他给严歌苓发出邀请,希望她来担任编剧。之前陈凯歌买过严歌苓小说《白蛇》的版权,本想把它拍成电影,但一直没能实现。

《无极》在业界遭遇诟病,陈凯歌对下一部电影的创作压力非常大。找来严歌苓,多少有點要“打翻身仗”的意思。对于这个合作机会,两个人都不想错过。

然而,尽管早在1997年就和陈冲合作电影《天浴》,并以七项金马奖的成绩大获成功,但严歌苓的电影编剧经验却并不丰富。陈凯歌给了严歌苓一页纸,是一份人物传记电影清单:《莫扎特》《末代皇帝》《阿拉伯的劳伦斯》……

初次合作,两个人在讨论时都很注意照顾对方的情绪。发生矛盾时,陈凯歌就会说,“歌苓,咱们再分头想想,明天争取出个方案。”结果第一稿写出来,陈凯歌并不满意。“你这完全是好莱坞的路子,我要的是中国的剧本。”

写了几十年中国文字的严歌苓,不得不继续往“中国的剧本”的方向上靠。让她庆幸的是,陈凯歌很善于挖掘编剧身上的长处。严歌苓也承认,“跟陈凯歌合作完,才明白原来是这么写戏的。”

创作《梅兰芳》期间,严歌苓随丈夫搬到台北生活。这让严歌苓每一两个月就可以回一次大陆。原本长期生活在海外,对于“写中国”已经不那么自信的严歌苓,重新找回了信心,用中文写当下中国的欲望也一发不可收。

2009年,《梅兰芳》下线不久,张艺谋就找到了严歌苓,想把她的《金陵十三钗》拍成电影。这部中篇小说是严歌苓在2005年创作的,第二年就把电影版权卖了出去。机缘巧合,小说被推荐给了张艺谋,张读完后,又辗转把电影版权从别人手里买了回来。

张艺谋说,这是他二十年来碰到的最好剧本。当时他刚结束奥运会开幕式的导演工作,着急让严歌苓把小说改写成英文版。为了请好莱坞明星来演故事中的神甫,这个角色的戏份被加重,其他角色的设置也做了调整。严歌苓用一个多月完成了这个任务。

在《金陵十三钗》拍摄期间,严歌苓除了参与电影的编剧,还把这部中篇小说改写成了长篇。并在电影上映之前出版,三个月销了十万本。

尽管《金陵十三钗》的反响不如预期,但张严组合還是为其赢得了市场和眼球。

2014年5月,张艺谋的新作《归来》在国内公映,电影改编自严歌苓的长篇小说《陆犯焉识》,张最终只截取了小说的结尾。

与上一次合作不同,严歌苓并没有为《归来》担任编剧。不少人对于两人的合作关系产生疑问。严歌苓有自己的解释,“对于《归来》,张艺谋并没有请我改编剧本,只说最后希望我能给他顺一遍剧本。张导是希望能从每个创作者脑子里‘压榨到好想法的人,他觉得我最好的东西都已经在《陆犯焉识》的小说里被自己‘压榨出来了,所以他就去‘压榨编剧邹静之。剧本最后定稿前,他的确让我帮他顺了一遍。所谓顺一编,就是再‘压榨出一点我的想法,哪怕一点一滴都行。我确实也只是贡献了几点几滴。”她对《中国新闻周刊》表示。

《归来》在上映的首日拿下了3000万票房,创下中国文艺电影的最高首日票房纪录。

这部片子把严歌苓自己也看哭了。“我觉得张艺谋不是再像拍大片那样了,而是把一个故事用最应该有的形式去呈现,没有杂念。”

以边缘地位自豪

严歌苓戏称自己是“文学游牧民族”的一员。1992年,与美国外交官劳伦斯结婚后,严歌苓就开始像候鸟一样,春天飞到芝加哥上课,夏天飞回旧金山写作。随着劳伦斯工作地点的变动,严歌苓也跟着丈夫满世界旅居。

每次回中国,如果陈冲也在,两人定要见上一面。有一次严歌苓到北京为新书做宣传,刚在家坐下没几分钟,就给陈冲打电话,“我是特地来见你一面的!”原本两人都住在美国旧金山,见面本也方便。但不断出走的严歌苓,即使对于“闺蜜”陈冲,也变得“行踪不定”。

有人说摸不准严歌苓行踪,就像摸不准她的脾气一样。当年,谁也不会想到20岁的严歌苓,一个漂亮的文艺兵小姑娘,居然会申请去做战地记者。

1970年,严歌苓考入了成都军区,成为了一名跳芭蕾舞的文艺兵。20岁那年,对越自卫反击战开始。战争来得突然,记者不够用,严歌苓向上级申请记者工作,到了野战医院包扎所,居然得到了批准。

挎着五四手枪,严歌苓揣着特邀记者证,还有一张可上任何一班赴滇列车的特别通行证,出发了。她第一次感觉自己挺英勇的。但到了包扎所,才发现英勇的感觉是以别人的生命和鲜血为代价换来的。那些和她年龄相仿的年轻军人从前线被抬下来,病房躺不下,躺在医院的走廊里,甚至临时搭起的帐篷里都躺得满满的,到处都是血腥气,很多战士的肢体都被当时一种挂在树枝上的雷炸掉了(那种雷不大,叫胶壳压阀雷)。

从野战医院回到成都,严歌苓写了几篇报告文学和小诗,有两篇在军区的报纸上发表了。过了一阵严歌苓又去那个医院,许多伤员已经做了截肢手术,个别的已经牺牲了。第二次回到成都,严歌苓感到一点英勇气概都没了。

那次的出走经历给了严歌苓极大的震撼,让她看到了文艺兵之外的世界,也让她成了一个彻底的反战主义者。

之后的很长一段时间,严歌苓陷入了失眠症的困扰。她睁着空洞的眼睛,整夜睡不着觉,最久连续失眠三十几天。如果有人问起来,眼泪就止不住往下掉,“不知道该怎么办了。”

严歌苓在《失眠人的艳遇》中描述过这种感觉,“我是个晚期失眠症的患者,30岁这年,我不仅是患者,而且是晚期了。原以为到美国,这个症不会跟我来,直到一夜,我略微偏脸,看到一大摊黑色在白床单上,我不认识我的头发,但我认识我的失眠。”

后来严歌苓被诊断为患有躁狂性忧郁症。直到2001年,严歌苓在美国碰到了一个大夫,给了她一种药,治疗了几个疗程,失眠症才最终消失。“失眠好了以后,我几乎每年都在写大部头小说,从《第九个寡妇》到《小姨多鹤》再到《陆犯焉识》,几乎每年一部二三十万字的长篇。我觉得失眠是一种病,我现在创作力大迸发也是一种病,不过我宁可得后面这种病。”

后面这种病给严歌苓带来了更多的机会和工作,更少的私人时间。严歌苓说,每次回国,每天的日程都安排得满满,根本静不下心来写作。相比之下,遥远的美国、非洲、欧洲,反倒成了清静的写作圣地。在国外“出世”一段时间,再回中国“入世”。

严歌苓坦言,这样的生活,让她始终无法摆脱“寄居者”的心态。“在国外生活20多年,我一直是寄居者的心态;回到自己的祖国,我也是个边缘人。因为我缺席了太多年,这里的一切都变了,我会有找不到位置的感觉。”

然而,即使有一个机会做“当局者”,严歌苓还是会拒绝。“审视和反思一种文化,赏析或批评一种社会状态、生活状态,不被这个社会不断变化的价值观卷进去,最好是拉开距离,身处边缘。我一直以边缘人自诩,以边缘地位自豪。”严歌苓告诉《中国新闻周刊》。

“边缘人”严歌苓爱上了欧洲的生活。在那里,人们在晃动的地铁上读诗集,在公园的长椅上读陀思妥耶夫斯基。去年,严歌苓在柏林家的院子里挖了一个游泳池,今年夏天游泳池启用了,女儿很开心。严歌苓说,“有了游泳池,我们以后不走了。”