武动峨眉

文/ 杨景文

峨眉山文化,源远流长,其中又以峨眉武术最具代表性。在峨眉武术两千多年的传承和演变过程中,峨眉文化的进化脉络也深深地投影其中。从玄空祖师拟灵猿创拳术剑法,到蒲公结庐引宝掌和尚入山悟佛法武术,再到白眉道人游历天下博采众家成大成宗师,峨眉的武术和文化也在历史这个巨大建筑的地垒上不断地镌刻和联结,而后形成一部读不完也刻不完的鸿篇巨著。我的笔力有限,实在无法写出峨眉文化之博大、深邃,也无法描述在漫长的峨眉文化历史中所体现出的那种追求天人合一、和谐大同的境界,仅自武术切入简单地评述峨眉文化的一个切面,也算是我对它博大和隽永的一份崇敬。

在中国,任何一座山,确切地说是一座名山,都承载着一种精神品质,一种生活艺术。一座山,只有有了丰富的文化内涵,它才是鲜活的,才有持久的生命力。

然而,今天的人们,在谈起峨眉山时,总会习惯地用“峨眉秀甲天下”来定位它。乍听起来,霸气宏大,仔细琢磨,似乎感觉不对,总给人小清新的感觉:峨眉,就犹如那婀娜多姿的美丽女子,让人多了几分怜爱。这是现代人的审美视野极限,也符合现代人一贯的审美取向。

但不得不说,这是对峨眉文化认识的一种偏颇。

翻看峨眉历史,浩瀚、博大精深的文化,深深地吸引着我。峨眉文化,包罗万象。我们都知道,哥德巴赫猜想是数学王冠上的一颗明珠,而峨眉文化就是华夏文明史上的哥德巴赫猜想,在华夏文化宝库中熠熠生辉。

(一)

每次说起峨眉山,我都会想起金庸笔下的灭绝师太、周芷若。虽然她们只是虚构的峨眉派小说人物,但她们的存在,让峨眉山派武术名震江湖,让峨眉山得以万人敬仰。

事实也确实如此。

峨眉山派武术是祖国文化的瑰宝,与少林、武当合称我国武术三大流派,同时也是当今武侠小说和武侠影视作品反映最多的武术题材。1996年,峨眉山派武术被列入世界自然与文化双重遗产名录。

2004年中秋节,金庸先生拜访峨眉山,面对中国武侠小说的一代传奇,峨眉弟子为金大侠现场展示峨眉武术,令金大侠拍案叫绝。有话为证:“今天看到峨眉派武术我很惭愧,我写得不够真实、精彩,抱歉没有写得更厉害一些。我现在没有接班人,希望四川有小弟弟小妹妹今后能接我的班,将真实的峨眉派写得更好。”

这段话,也被当时在峨眉山专访金庸先生的《三江都市报》责任编辑、武术文化研究者于铁成深深牢记在心里。

金庸先生并没有等太久,它的愿望就实现了。呕心沥血六年,时间来到2010年4月,于铁成与青年作家又见青山联袂出版了小说《峨眉》。这在当时引起了极大的轰动,圆了众多武侠迷的“武侠梦”。

直到最近有消息称,曾执导过北京奥运会开幕式《太极》的解福印称,计划将在今年(2014年)9月开机拍摄电影《峨眉》。

这对峨眉山武术文化,乃至峨眉文化都是一件天大的好事。

(二)

对于峨眉武术的起源,则要追溯到遥远的四千多年前。古籍中记载周成王时羌人葛由骑木羊入山,楚昭王时楚国名士陆通入蜀来峨结庐耕食隐居。当时,面对严酷的生存条件,先民们必须要不断地提高自己的体能,一方面借助外部简单的工具与野兽搏斗;另一方面,还得练习徒手攻防技能以保护自己。于是,这些本能的、自发的、随意的、不具有系统性、连贯性的搏击术,便成了峨眉武术最早的表现形式。

后来,随着物质社会的发达,原始的社会形态开始转型,社会纷争日益加剧,峨眉武术的功能由过去单纯的强身护体,演变成了战场上的搏击。从后来峨眉地区出土了大量的青铜、铁制兵器,以及数量和分布来看,至少在战国时期,峨眉山一带曾经是烽火连天的古战场。

据《中国武术志》记载,大约在距今两千多年前的春秋战国时期,一位名叫司徒玄空的武士因为厌倦兵戎战事,跑到峨眉山中隐居。由于长期和峨眉灵猴相处,玄空武士便模仿灵猴动作,自创了一套“峨眉通臂拳”和“猿公剑法”,并广招门徒,进行传授。

据载,战国时期有三大剑法,为剑法始祖,乃“越女剑法”“玄女剑法”和“猿公剑法”。

越女剑法,顾名思义,便是春秋战国时期的一位越国女子创造的剑法。据东汉赵晔的《吴越春秋》记载,当年越王勾践卧薪尝胆,誓要灭掉吴国,为了训练士兵,勾践在民间广征高手。此时,有个女子来到军中,传了士兵一套剑法,而这套剑法据说是从白猿身上领悟的。传了以后,越国女子却不肯留下姓名。后来人们就以越女剑法来称呼这套剑法。金庸先生也曾据此编写成短篇小说《越女剑》,成为“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”外的第十五部武侠小说。

至于玄女剑法,史书记载甚少。只知道这是一套专门适合女子施用的氓山派剑法,其最精妙之处就是以巧借力,以奇制胜。

由此可见,作为兵器王者的宝剑,在武术中已经使用了两千多年。

而对那位武士司徒玄空,因他喜欢穿白衣,人们习惯称他为“白猿祖师”。他是峨眉武术的创始人,为峨眉武术的文化奠定了坚实的基础,他编创的峨眉通臂拳,在民间长期辗转流传中不断发展。

(三)

峨眉武术的发展,是伴随着峨眉山的人文历史逐步发展起来的。这其中,尤其是与道教和佛教结下了不解之缘。

众所周知,峨眉武术兼有佛家和道家之长,既吸收了道家的动功,又吸收了佛教禅修的静功,这是一套动静结合的练功方法。应当说,峨眉武术的基本特点是内外并重、刚柔相济、快巧结合。

佛教第一次与汉文化官方正式接触则要追溯到东汉时期。东汉永平十一年,汉明帝刘庄夜梦金人,此金人名为佛。明帝遂派遣大臣出使天竺寻佛取经。后来,明帝建立中国第一古刹白马寺。这是佛教传入中国后兴建的第一座寺院,有中国佛教的“祖庭”和“释源”之称。

有了统治阶级自上而下的推广以后,佛教这种更接地气的意识文化形态开始在华夏大地上生根发芽,逐渐散播开来。《峨眉山志》等资料记载了这么一个传说故事:东汉明帝永平六年,即公元63年,“六月一日,有蒲公者,采药于云窝,见一鹿欹迹如莲花,异之,追之绝顶无踪”。因回头问在山上结茅修行的宝掌和尚。和尚说是普贤菩萨“依本愿而现象于峨眉山”。蒲公归家后即舍宅为寺,于是峨眉山就发展成普贤菩萨的道场。另有资料说,是晋代的普公在山上采药时,见一老者骑白象隐去。以后的记载基本上是一致的。仅仅依据此传说,峨眉山以后历代修建寺庙时都以普贤菩萨为中心,并发展成中国四大佛教名山之一,峨眉山成为普贤菩萨的道场。当然这是后话了。

然而,佛教在峨眉山的存在、渗入、发展、壮大,对峨眉山土生土长的道教产生了极大的冲击。

仔细研究佛教和道教,不难发现,从某种程度上来讲,道教和佛教本是一回事,宗旨也一样。

道教讲究崇尚自然,出世修行,有辩证法的因素和无神论的倾向,告诫人类必须遵照自然规律,它探讨的是人与自然的关系。而佛教把一切物质现象归纳为四种基本要素,即坚性的“地”、湿性的“水”、暖性的“火”、动性的“风”,谓之“四大”,讲究四大皆空,探讨的是人与自身的关系,他们追求的都是人与自然融为一体。

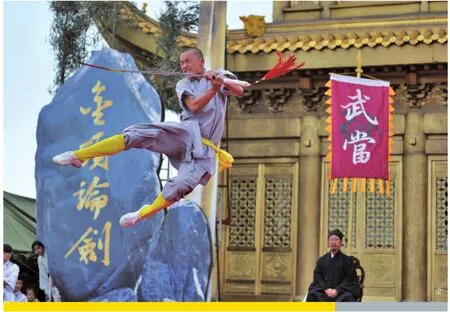

①②2011年8月14日,中国武林界的少林、武当、峨眉三大门派聚集四川峨眉山,“金顶论剑”一决高低。 图/CFP

不过,在现实中,它们有着不可调和的矛盾。无论它们赖以存在的社会基础、还是传播的渠道方式都是与众不同的。这也就是千百年来,争论不休的佛道之争。

至于佛道之争,在我看来,其原因无非有二:

第一,从佛教和道教存在的社会基础来看,道教作为土生土长的一种文化,在民间拥有广泛的社会基础,而佛教作为一种外来文化,要想安身立命,必须以上层建筑作为突破口。然而,两种不同的社会平台,注定了佛、道两教在社会上拥有不平等的话语权。

争取平等的话语权,是两大教派共同的目标。佛教意在自上而下逐步推广开来,弘扬佛法;道教使尽浑身解数,哪怕是造反,拼命想进入上流社会,如著名的黄巾起义。

第二,教义不同。道教以黄帝思想和老子的《道德经》、庄子的《南华经》为理论渊源,道家讲究清静无为;而佛教真正的核心伦理是讲究自觉、觉他、觉行圆满,意为人人皆可成佛。

在探索的道路上,每个人都认为自己所掌握的都是唯一的真理,而在道路的尽头,答案只有一个。因此,为了争取平等的话语权、教义上的巨大分歧,这些都让佛教、道教处于了矛盾的对立面。

盛唐中期,李氏家族内乱,历史上著名的、唯一的女皇帝武则天继位,建立大周。武则天信佛,且大肆利用佛教宣传给自己上位做铺垫。这点很重要,但是对于全国的道教徒而言,这是个悲剧。

德宗年间,时任剑南西川节度使兼成都尹的韦皋,要求各级官员信奉佛教。于是,在巴蜀大地上,大张旗鼓地掀起了佛教实业,而峨眉山,作为最重要的文化传播平台,自然首当其冲。

史载:巴蜀全省掀起了“捐奉银”运动,动用民夫在乐山继续凿建海通法师未完成的石刻大佛像,为佛教在嘉峨地区的传播铺平了道路。这不单是造大佛,更是造声势,告诉大家要在峨眉山一带造个举世瞩目的大佛,这下等于知道峨眉山的一定会想到那儿有个大佛,淡化最早峨眉山的开拓者道士们的影响,直至让公众把他们忘得干干净净。

同时,在朝廷政策和资金的支持下,佛教开始在峨眉山全面扩张。于是,一个个佛教寺庙如雨后春笋一般涌现出来。著名寺院如清音阁、华严寺、白水寺、灵岩寺、黑水寺,这些都是这段时间内建的。

(四)

峨眉山在我国道教中是有相当地位的。

早在峨眉山成为佛门圣地之前,它便是一座道教名山,并传为道教教主天皇真人说道之地,被道教列为第七洞天。《山海经·西山经》载:“西五百里,曰皇人之山,其上多金玉,其下多雄黄,皇水出焉。”晋代的道家们便以此为故事,说“皇人之山”即峨眉山。

在魏晋南北朝时期,尽管佛教已经传入中国,但那时的峨眉山仍然是道家修行的宝地。也正是这个时期,在南朝梁武帝时期的妙相寺不得志的副住持、普真卫法禅师澹然弃别繁华地,千里迢迢来到峨眉山,到中峰寺修行,并扩建中峰寺。澹然禅师俗名林时茂,在皈依之前,曾是东魏镇南大将军,武功高强,骁勇善战。史书记载,林时茂“猿臂善射,箭不空发,使一杆方天画戟,无一个对手”。不难想象,澹然的到来,又将其的平生功夫渗透到峨眉武术之中,极大地丰富了峨眉武术的内涵。

在澹然禅师以后的峨眉武术承载中,还经历过南宋德源法师、白云禅师,清初湛然法师以及近代的永庆、永晖大师等。其中,德源法师,他原本是一个游方僧,不仅武艺高强,而且文才出众,因其眉毛为白色,故人称“白眉道人”。德源法师在收集大量峨眉僧、道武术套路之后,结合自身习武经验,编著了一本流传后世的《峨眉拳术》一书。这本书也是关于峨眉武术最早的文字记载。

自这以后,千百年来,由于峨眉山优越的自然环境和浓厚的仙道、佛道文化氛围,引来了各种隐世的佛道高人及武林人士。隋末,河南嵩山少林寺的僧人云昙法师云游峨眉山时,将拳法功法留传此地,后经峨眉山僧人以此为基础,结合佛教修习禅观之法、道家养生功及民间狩猎攻防技艺,开创了峨眉“僧门派”。唐代,在民间广为流传的被道家奉为“纯阳师祖”“八仙”之一的吕洞宾,来到峨眉山猪肝洞传教,至今留下许多仙迹。宋代人称“华山老祖”,宋太宗赐名“希夷先生”的陈抟,晚年来到峨眉山隐居,自号峨眉真人,离世时一百一十八岁。明代洪武年间,著名道士张三丰来到峨眉山,他建观传教,广收门徒,一心想振兴峨眉山道教。

众多佛道高人及武林人士的到来,对峨眉武术的丰富和发展起到了极大的推动作用。峨眉山的佛道关系,也开始了道融于佛、以佛为主的过程。峨眉武术吸收佛教、道教之长,再加之受到巴蜀独特的自然环境影响,峨眉武术“天人合一”的精神得到发扬。

《世界宗教研究》第二期《峨眉山佛教文化》一文中曾指出:峨眉山,在明代以前是道佛并存,由于种种原因,道教自清而灭。可是道教在山中的影响,未能消失,许多道家遗迹,至今景物依然存在。

峨眉武术,除拳术和气功之外,还包括器械。在峨眉器械中,十八般兵器样样都有:刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、鞕、锏、锤、抓、镋、棍、槊、棒、拐、流星。其中,尤以峨眉剑术和枪术最为著名。

到明末清初时,峨眉武术发展到了鼎盛时期。那时,峨眉山各大寺庙,均有习武的高僧,并有护寺保院的武僧,呈现出一片欣欣向荣的景象。

(五)

我们可以这样认为,峨眉武术不仅是中华武术起源最早、拳数种类最多、拳数体系最完整、风格特点最明显的武术流派,而且其武术文化内涵也最丰富。

由于种种原因,很多峨眉派的功法、拳术、套路已经失传。然而,很多峨嵋武术还是通过几千年的心传、身传、口授,如《格萨尔王传》一样,被人们世世代代流传。正如古人在一首诗中所提到的:“一树开五花,五花八叶扶,蛟蛟峨嵋月,技艺满江湖。”这是对峨嵋武术在世间几千年流传拳种的精妙汇总,并在不断地继承、弘扬与发展中。

1983年,国家体育总局对四川峨眉武术进行了挖掘和整理。目前,峨眉武术共有68个拳种和门派,1093个徒手套路,518个器件套路,41个对练套路,276个练功方法和14个技击项目。根据峨眉武术各门派技术的技法内容、运动形式、技击特点以及不同的作用,峨眉武术大致可划分为峨眉高桩拳、峨眉矮桩拳、峨眉派兵杖或峨眉派器械、峨眉扣手法、峨眉散手法和峨眉练功法。

峨眉武术作为中国武林的重要一支,在现代社会生活中仍然发挥着重要的作用;峨眉武术文化,作为集峨眉山佛教、道教文化于一体的文化结晶,已成功申报为国家级非物质文化遗产,成为中华文明星河中灿烂的瑰宝。

- 中国西部的其它文章

- 峨眉袖天下秀自然景观奇迹在峨眉