枞阳话中两类“得”字结构考察

许蕾

(上海师范大学 对外汉语学院,上海 200234)

枞阳话中两类“得”字结构考察

许蕾

(上海师范大学 对外汉语学院,上海 200234)

枞阳话中有两类特殊的“得”字结构——“得得/不VP”和“不得VP”。“得得/不VP”表达的是客观环境上的许可,“不得VP”表示主观猜测,二者共存于枞阳话中但其历史来源不同,“得不+VP”在枞阳话中的出现也使它“瓜分”了“不得+VP”的一些用法。二者都表现出了肯定否定形式的不对称,“不得VP”只有否定形式没有肯定形式,而“得得/不VP”表现出的是使用频率的差异,这种不对称除了有历时的动因也与“得”语义程度有关。

枞阳话;“得”字句;肯定否定不对称

1 引言

“可能”是一种重要的语义范畴,汉语里除了可以用“能、可以”等助动词来表达,还常用可能式“得”字表示,吴福祥[1]将普通话和方言中的这种带“得”的表示可能的结构称为“能性补语结构”,而这类结构在古代、近代和现代汉语普通话及方言中有着各种不同的表现,反应出彼此之间不同程度的差异。“得”表达可能的发展使得现代汉语最终形成了助动词与能性“得”字并存而在结构、语义、功能上交叉又互补的双线能性表达手段,从而丰富了汉语灵活而细腻的句法结构和表意功能。在考察枞阳话的“得”字句时,从跟普通话和其他方言的比较中,得出枞阳话中较特别的两种结构分别是“得得/不VP”和“不得VP”。本文即以此两个结构为主要考察对象,前者主要是对其共时上的句法语义特点进行描写并尝试从历时上考察其来源;而后者重点考察其肯定否定不对称现象以及成因。

2 “得得/不VP”

2.1 枞阳话中的“得得/不VP”

吴福祥在考察汉语“得”的能性述补结构时总结出汉语方言中带“得”字的结构最多可以有下面A、B、C三类,加上肯定、否定两种,方言中此类“得”字结构格式的变异范围限定在以下两种和六种之间,还指出汉语方言最少必须具备其中的某一类。

A类 B类 C类

Aai:VP得OC Ba:VPO得C Ca:VP得CO

An:VP不OC Bn:VPO不C Cn:VP不CO

而通过考察得出枞阳话中带“得”字且表达“能性”的结构有如下几种:

A:VP得CO(打得过他) VP不CO(打不过他)

B:—— VPO不C(打他不过)

C:得得VP(得得家去) 得不VP(得不家去)

D:—— 不得VP(不得家去)

可以看出以上四种形式中A类与普通话的表达是一致的,后面的B类属于吴福祥所举的Bn类,但是没有对应的肯定式Ba,而这种结构不仅枞阳话中有,它也广泛存在很多其他南方方言中,这样的结构是对历史上语法结构的继承,这一点已在吴的文章中得到详细的论证,此处不再赘述。

值得关注的就是C、D两类。从表面形式上看,C类和A类没有什么差异,看上去只是动词性结构换成了“得”,但实际上二者并不属于同一类:A类中的动词都是表实在意义的动词,通过整个述补结构表达了动词的实现与否,动词的受事实现为宾语,而C类结构“得”的语义就没有那么实在,它的语义可以理解为“能”(古汉语中有“得以”的表达),更接近于助动词。《中国文法要略》[2]中在概括“可能”的语义时指出:“可能”有指能力办得到办不到说的,有就旁人或环境或情况许可不许可说的,还有不合能力或许可的意思,仅仅估计将成事实与否的,这是最客观的可能即“或然性”。文中还指出文言和白话用“得”字表示,兼有“可”和“能”两种意思。而普通话中用了助动词“能”就不再用带“得”的述补结构重复表示同样的意思了,有理由认为这里的C类结构则是方言中一类特殊的表达式,既有带“得”的述补结构又有类似助动词“能”参与其中,这一点还可以从语音上得到佐证:“得不VP”的肯定式“得得VP”中第一个“得”在方言中读【t‘e】,与普通话中“得到”的“得”发音上更接近,而第二个“得”发【t‘i】,与枞阳话中其他的动补结构(如“吃得下去”)中“得”的发音是一致的。

齐沪扬(2008)[3]讨论“能、能够”在语气系统中与否定词的搭配情况的时候,指出在“能”的诸多义项中,“能力”和“许可”是两个最基本的义项,表达“能力”的三种情况包括“具备某种客观条件”“善于做某事”以及“具备某种用途”,这三种情况“得得/不VP”结构都不能表达;而表达“许可”的“能VP”也包括三个意思,如

(1)这么晚了,大家都在休息了,他能来吗?

——情理上的许可

(2)这么晚了,他要休息了,他能来吗?

——情势上的许可

(3)这么晚了,车都没了,他能来吗?

——客观环境上的许可

枞阳话的“得得/不VP”只用于表达其中的第三种意思,即“客观环境上的许可”。可见,“得得/不VP”在语义上还是有很大限制的,在枞阳话中,“能/会VP”结构和“得得/不VP”结构各有分工:前者用于表达情理和情势上的许可,后者用于表达客观上的许可。如:

(4)这么晚了,大家都休息了,他可会来呢?

——情理上的许可

(5)这么晚了,他要休息了,可能来呢?

——情势上的许可

(6)这么晚了,车都没了,他可得得来呢?

——客观环境上的许可

也就是说,方言表“可能”的“得得/不VP”表义范围远比普通话的“能VP”要小,功能比较单一。沈家煊(2003)[4]考察复句所表达的语义关系时提出了三个概念域,分别是“行域、知域、言域”。所谓“行”是指行为、行状,“知”是指知识、认识,“言”是指言说、言语。沈家煊而后则用“能”这个为例说明这三个域并指出情态动词最能说明这三个概念域。下面的例子即是摘自原文。

(7)小王能说法语。(行域)

(8)我能骗你吗?(知域)

(9)能把笔记借我一阅吗!(言域)

若从沈家煊对这三个概念域的定义来看,“得得/不VP”是对行为的可能性作出判断,当属于“知域”,而没有“能”的“行域”和“言域”的表达功能。所以这三句只有例(8)可以以“得”字结构表达即是“我可得骗你呢?”

由上可以看出,与其说C类结构类似于A类结构,倒不如说C类结构的表达更接近于助动词。“得”逐渐由助动词慢慢演化为助词,词义更加虚化,位置也得以固定,最后形成了这样的凝固格式。所以从“得”的语法化历程上来看,用于述补结构的“得“就是由“得”从一般实义动词慢慢演化而来。下面就通过对“得”的历时发展过程考察枞阳话中这些“得”字结构的形成与发展。

2.2 “得得/不VP”来源的历时考察

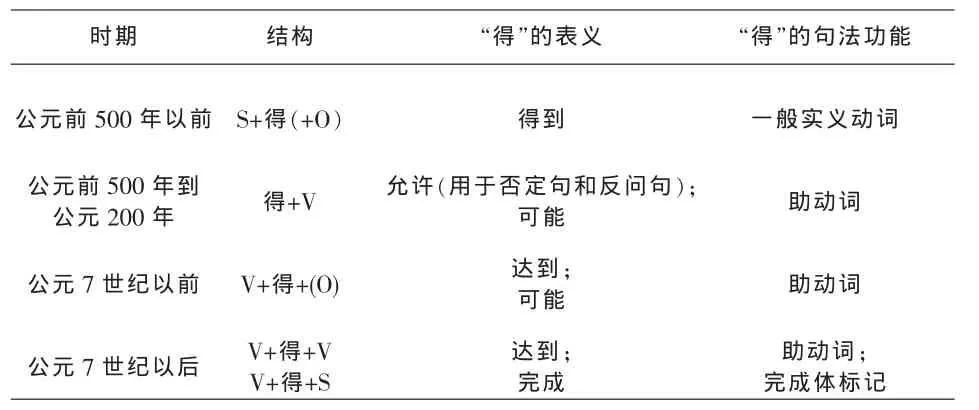

“得”早在古代汉语中就有着广泛且复杂的运用。根据对古代汉语中“得”用法的调查研究,得出“得”大致经历了以下的几个发展过程:

表1 “得”的历史发展过程

上面的表格表明“得+V”和“V+得”都能用于表达“可能”的的概念,并且“得+V”的出现要早于“V+得”结构。而在现代汉语中,“得”仍然可以作为助动词用于“得+V”结构表示“义务、应该”,“得”在“V+得”这样的结构也是用来表达“可能”的最常用的结构。

通过上面的表格我们可以看到枞阳话中D类“不得VP”这样的说法是有历时的依据的。但是C类“得得/不VP”这样的结构又从何而来?笔者认为,一开始是只有“得/不得+VP”和“VP+得(+O)/不得(+O)”这两种格式的,随着“VP+得(+O)”的使用范围的扩大,这种强势格式对“得/不得+VP”产生了很大的影响而逐渐趋同与这种强势格式,使得在“得”与动词之间加上了助词“得”,因此“得得+VP”这样的结构中第一个“得”可理解为更偏向于实在义的助动词,而第二个“得”则是意义比较空灵的只是帮助构成这种述补结构的助词,属于能性补语标记,这里“得”即是通过“类推”而得以语法化的。

普通话地域变体的形成过程实质上是各地方言与普通话长期自然融合的过程。所谓“融合”,并非方言和普通话之间所有语言成分的简单混合,而是各自语言成分之间对抗式或侵入式地自然选择。其结果虽然是一部分方言成分被保留,一部分受到了普通话的强烈影响而由普通话的成分所取代,还有一些发生了更为特殊的变异,但其过程却是异常复杂的。每种语言成分都在不同因素影响下有互不相同的变异方式。沈家煊(2006)[5]以“王冕死了父亲”的生成方式为例提出“糅合”这个概念,认为它不仅是汉语构词的重要方式,也是汉语造句的重要方式:“糅合好比是将两根绳子各抽取一股重新拧成一根,而截搭好比是将两根绳子各截取一段重新接成一根。这两种整合类型在构词和造句过程中都存在”。“糅合”是指一个概念是ab,另一个概念是xy,如果a和b之间的关系对应于x和y之间的关系,ab和xy二者“相似”则二者的整合就属于糅合。如果ab和xy二者在概念上有某种联系,或交叉或包含,二者“相关”而不一定“相似”,那么二者的整合就属于“截搭”。“得/不得+VP”与“VP+得(+O)/不得(+O)”和“VP+得(+O)”的关系是“相似”的而非“相关”,它们是这种能性表达在不同地域上的变体,因而枞阳话里的这种“得得/不VP”的格式就是由方言和普通话中的这两种格式通过“糅合”的方式的得到的。正因为是同一个意思的两种表达形式的“糅合”,所以在表义上可以说是冗余的,这里的两个“得”都是能性的表达。

3 “不得VP”的肯定否定不对称

3.1 不对称的表现

枞阳话中有“不得VP”是“得VP”的否定式,但事实上却没有这样的肯定式(除反问句外),要表达肯定的时候只能用“会”代替。如:

(10)要是下雨,他就不得来的。

(11)天不好,他可得来呢?

(12)要是天好,他得来。

当然否定式也可以用“会”(受普通话的影响)。在《汉语方言大辞典》[6](许宝华、宫田一郎)中,其中对于“不得”这个词条共有8个义项,而与本文有关的就是前两个义项,第一个义项是“不会”,存在于中原官话(郑州)、江淮官话(安庆)、西南官话(武汉)、吴语(靖江)以及湘语(长沙)中;第二个义项是“不能”,存在于江淮官话和西南官话(成都)中。

和枞阳话类似,这种只有否定式的其他方言也不少。如武汉方言:

(13)这个话冒的三天不得完。(冒的,没有)

湖北荆沙方言:

(14)明码实价,不得少你的。

大冶方言:

(15)渠要今儿不回,就不得回了。(渠,他)

湖南衡阳方言:

(16)我里头还穿叨很多件,不得受凉咯。

枞阳话中只有“不得VP”而没有对应的肯定式“得VP”,是“有”与“无”的差异,上文已经提到了“得得/不+VP”结构的肯定否定也是不对称,但这种结构不是“有无”的不同,而是频率和句法限制的差异:频率上“得不VP”要稍高于肯定式“得得VP”。

3.2 历时成因考察

为什么会形成这种不对称的状况?汪国胜[7](1998)认为这种不对称现象的形成很可能跟“得”自身用法的演变有关,笔者也比较认同。汪文从历时上详细考察了“得”的肯定否定的发展演变情况,这里大致的介绍一下:

先秦时,“得”字作为助动词既有肯定用法也有否定用法,如“先为之极,又焉得立?”(《左传》)到了东汉时期,“得”开始用于动词之后,汉代只多见于否定式,南北朝时肯定式多了起来,如“宫中人悉出,主父煞出不得,又不得食。”(《史记》)唐宋时期,动词后面的“不得”与“得”就很普遍了,且由主要用于动词之前变成主要用在动词之后了。而且汪还通过对反复问句的考察得出表可能的“得”的后移是产生于反复问句产生以前的。最后他指出方言一方面顺应了“得”字后移的大势,另一方面对“得”字的原有用法有所保留,这种保留的表现就是继续沿用否定式“不得VP”的说法,在表意功能上也缩小了,在枞阳话中它的表意功能缩小到只能表示一种主观的猜测。

通过对其他方言的考察,发现有些地区的方言有“得VP”与“不得VP”对称的表达,如:湖南常宁方言:

(17)你明日得勿得去?(勿,不)

(18)明日你得去。

(19)明日我勿得去。

由此可见,“得VP”历时上的发展在各地的方言语法中得以体现,这就是历时上的语言现象在共时平面的体现。

上文从能力的三个情态角度指出了“不得VP”的肯定否定不对称现象,它与普通话的可能补语是一致的,但对于为什么没有对应的肯定式表示认识情态还是不得而知。汪国胜指出方言语法一方面顺应了通语“得”字后移的大势,所以没能产生动词前“得”字肯定否地相叠的反复问形式,但另一方面又对“得”字的原有用法有所保留,继续沿用否定式“不得V”的用法。汪文是通过考察大冶方言得出的这类不对称。其实“得”在《现代汉语词典》中有一个是针对方言的解释“用在别的动词前,表示可能这样(多用于否定式)”,姜蕾[8]中也指出“得”作为助动词的用法在现代汉语中多用否定结构,在枞阳话中也是如此,只有“不得+VP”的结构,而无对应的肯定结构,多以“可能”“搞不好”等词加在动词前来表达,在表义上偏向于主观,这与大冶方言不同。

表达可能义的“得VP”普遍存在于皖中江淮官话区[9](周元琳 2006),但是它的否定式多是“不得VP”,而没有“得不VP”的表达;“不得+VP”在江苏的南京、扬州以及赣方言中都有分布,而“得不+VP”在枞阳话中的出现使它“瓜分”了“不得+VP”的一些用法,二者有各自的分布。值得注意的是,二者的独立发展还带来了它们疑问式的分化,“得不+VP”的疑问式是“可得得+VP”,而“不得+VP”的疑问式是“可得+VP”。

3.3 共时认知解释

普通话中关于“V得/不C”的不对称研究成果颇丰,二者的不对称主要体现在使用频率上,据吕文华[10](1994)统计,“V得/不C”结构否定式与肯定式的使用比率为30:1。石毓智[11]在《肯定与否定的对称和不对称》中运用量的概念解释了汉语表达中很多肯定、否定不对称的现象,总结出句法结构上的肯定否定公理,即:肯定程度低的用于否定结构的几率就大,肯定程度高的用于肯定结构的几率就大,肯定程度不大不小的用于肯定式和否定式的几率大致相同。因此除了历时上的原因,还可以试图从认知的角度对这种肯定否定的不对称现象进行解释。首先,这与它们产生的动因有关。上文分析得出历时上先是有否定式“得不VP”再有的“得得VP”,而且也是在否定式的强势格式的影响下形成的,所以其否定式必然会强于肯定式;其次,笔者很认同石毓智[12]的观点,这与“得”字结构所表达的语义程度有很大的关系。这类“得”字的能性动补结构的语法意义是表示前动词所代表的动作有多大的可能性来实现其后的结果,即表现动作行为实现的可能性,所以其肯定式的肯定语义程度就是一个很低的量,因此它使用的频率就远远低于其否定式且很多肯定式出现的也是反问句中表达的仍是否定的语义。这样就可以解释为什么只有“不得+VP”而没有“得+VP”的结构;而“得不+VP”结构虽然有对应的肯定结构,但它们在频率上是有差异的,“得不+VP”结构远远多于其肯定结构,可见在枞阳话中二者在使用频率上,否定形式相对于肯定形式是一个优势结构。

注释:

①吴福祥的文章中的Aa表示A类中的肯定形式,后面的Ba、Ca也是如此。而下面一组的An、Bn、Cn分别表示三类的否定形式。

[1]吴福祥.著名中年语言学家自选集:吴福祥卷[M].上海:上海教育出版社,2012:133-157.

[2]吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,2010:246-247.

[3]齐沪扬.助动词“能、能够”对否定词的不对称选择和有标记选择[J].中国语言学报2008(13):44-56.

[4]沈家煊.复句三域“行、知、言”[J].中国语文,2003(3):195-203.

[5]沈家煊.糅合和截搭[J].世界汉语教学,2006(4):5-10.

[6]许宝华,宫田一郎.汉语方言大辞典[K].北京:中华书局:616.

[7]汪国胜.可能式“得”字句的句法不对称现象[J].语言研究,1998(1):23-27.

[8]姜蕾.〈儒林外史〉所体现的江淮方言语法和词汇现象[D].苏州:苏州大学2003.

[9]周元琳.江淮官话庐江方言中的“得V”结构[J].中国语文,2006(1):31-32.

[10]吕文华.对外汉语教学语法探索[M].北京:语文出版社,1994:103.

[11]石毓智.肯定和否定的对称与不对称[M].台北:台湾学生书局,1992:54—58.

[12]—“V得c”和“V不c”使用频率差别的解释[J].语言研究,1990(2):32—37.

[责任编辑:余义兵]

H109

A

1674-1104(2014)01-0108-04

10.13420/j.cnki.jczu.2014.01.027

2013-09-28

许蕾(1989-),女,安徽枞阳人,上海师范大学对外汉语学院硕士研究生,研究方向为语法理论与应用。