甘肃白龙江流域景观生态风险评价及其时空分异

巩 杰,谢余初,赵彩霞,高彦净

(兰州大学,西部环境教育部重点实验室,西部环境与气候变化研究院,甘肃 兰州730000)

甘肃白龙江流域景观生态风险评价及其时空分异

巩 杰*,谢余初,赵彩霞,高彦净

(兰州大学,西部环境教育部重点实验室,西部环境与气候变化研究院,甘肃 兰州730000)

以我国典型生态环境过渡带——甘肃白龙江流域为对象,借助GIS技术和Fragstats软件,基于土地利用变化的生境脆弱度和景观生态损失度构建了流域景观生态综合生态风险评价模型,并利用空间自相关分析方法,开展了土地利用变化及其生态风险评价与时空分异研究.结果表明:1990~2010年白龙江流域土地利用变化明显,林地和建设用地呈现增长趋势,耕地和草地面积呈现减少,未利用地和水域则呈波动变化.研究区景观生态风险空间分布差异明显,白龙江流域西北部和北部的生态风险高于流域的西部、东部和南部.同时,各风险等级上呈现“两头小中间大”的趋势,即中等风险区面积呈扩张的态势,低风险区和高风险区呈减弱的趋势.流域景观生态风险具有显著的空间集聚特征,其生态风险值呈现显著的空间正相关关系,这可能是流域生态风险时空分布与土地利用强度、土地利用结构及人类活动之间关系密切.

土地利用;生态风险评价;生态损失度;空间分析;时空分异;白龙江流域

区域生态风险评价是在区域尺度上描述和评估人为活动、环境污染和自然灾害对生态系统结构与功能产生不利作用的可能性及其大小的过程[1-2],是发现和解决环境问题的决策基础[3-4].流域是以地表水和地下水为主要纽带,密切连接着水、土、气、生相互作用的自然生态系统和人口、经济与社会等社会经济系统的综合生态地域系统[3],其土地利用变化引起的生态风险是流域生态风险评价的重要内容之一,也是流域生态环境综合保护与管理的重要手段[3-4].土地利用/覆被变化是全球环境变化的重要组成部分[5-6],也是人类活动与自然环境变化相互作用的综合反映,不同土地利用方式和强度所产生的生态影响具有区域性和积累性[7],对区域生态风险的影响存在着高度空间异质性[8-9].因此,进行土地利用的生态风险空间统计分析,能准确地显示出各种生态影响的空间分布和梯度变化特征[9].近年来,基于土地利用变化的区域生态风险评价已成为环境科学和流域科学研究的热点和难点[10].尤其是在缺乏全面的生态监测数据的大尺度区域,从景观尺度水平的土地利用动态变化的角度进行生态风险综合评估是反映区域各种潜在生态影响及其空间分异的重要手段[11]. Obery等[12]利用相对风险评估模型对宾夕法尼亚州的 Codorus Creek流域进行评估发现农业用地是该区域最大的风险压力来源.Paukert等[13]从土地利用变化和景观结构角度构建了景观尺度上的生态威胁指数.陈鹏等[2]基于土地利用变化构建了景观损失指数和综合风险指数对新疆阜康三工河流域景观生态风险进行了评估.卢远等[14]在景观尺度上构建了景观生态风险评价模型并评估了广西左江上游流域生态风险的时空变化特征.赵岩洁等[15]开展了三峡库区草堂溪流域土地利用变化对生态风险的影响研究.总之,目前流域生态风险评价研究热点主要为湿润区、半湿润区以及干旱区的湖泊、河流、河口三角洲等,涉及流域生态风险综合研究的案例报道较少[3],已有研究尺度较小且多为经济较发达区,而涉及大尺度且经济落后的生态与气候过渡带的生态风险研究较少.

甘肃白龙江流域作为长江上游重要的水源地和生态屏障,流域内地形复杂,地质灾害频繁,人类活动干扰剧烈,是我国地质灾害高发区,也是水土保持与水源涵养的重要功能区.随着社会经济发展,受工农业生产、矿山开采、森林砍伐、道路修建和城镇化等生产活动的影响,以及滑坡、泥石流、洪水、地震等自然灾害的扰动下,流域土地利用变化明显,已经或正在诱发新的生态与环境问题[16].因此,亟待开展白龙江流域土地利用变化及生态风险时空特征研究.目前结合生境脆弱度和受体损失程度的流域尺度土地利用变化的生态风险评价相对较少,对于地处青藏高原、黄土高原和秦巴山区三大地形交错的气候过渡带区的生态风险研究就更少.鉴于此,本文以流域为研究单元,基于土地利用变化的生境脆弱度与景观生态损失度来构建流域景观生态风险评价模型,定量评价流域土地利用变化及其生态风险空间分异特征,旨在为流域环境管理与土地利用优化提供参考依据.

1 研究区概况

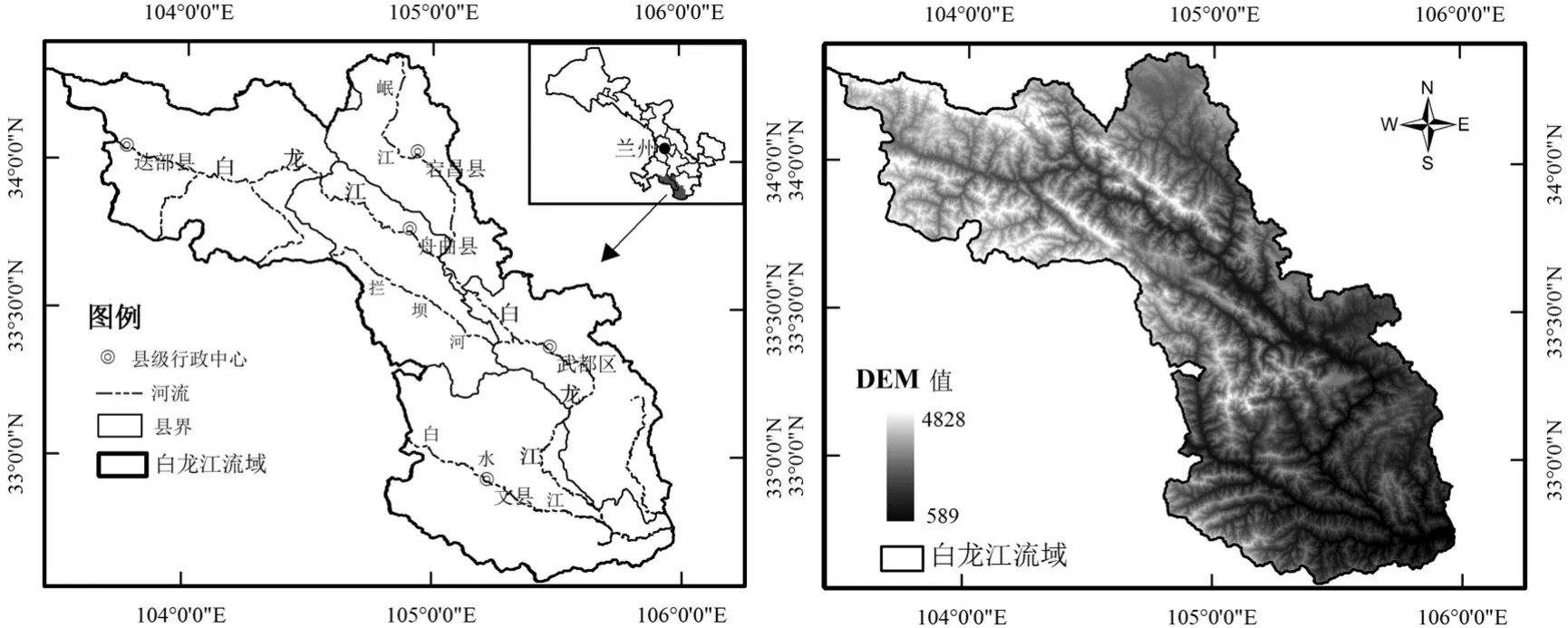

甘肃白龙江流域位于甘肃省东南部(32°36′~34°24′N,103°0′~105°30′E),是长江流域二级支流嘉陵江的最大支流之一,干流长约475km,流域面积约18436.3km2,行政单元主要有舟曲、迭部,宕昌、武都和文县等(图1).研究区地处青藏高原东缘、西秦岭与岷山山脉交汇地带,总体地势自西北向东南倾伏,山高谷深、沟壑纵横,素以“山大沟深”著称,是全国滑坡、泥石流灾害四大高发区之一[16].白龙江流域气候类型复杂多样,是暖温带湿润气候和北亚热带湿润气候交错区,且气候垂直地带分异明显,夏季高温多雨,冬季温暖少雨,年平均气温6~14.9 ,℃年平均降水量400~850mm,且主要集中在5~10月.

2 研究方法

2.1 数据来源与处理

数据来源主要包括 Landsat TM/ETM+遥感影像(30m)、多年平均气温和降水量、DEM (30m)、MODIS NDVI数据(250m)以及社会经济统计年鉴数据.其中,土地利用信息来自1990、2002、2010年3期Landsat遥感影像解译数据.利用ERDAS IMAGE 图像处理软件和地形图对上述遥感影像进行几何校正、除噪和图像增强等预处理,并使误差在1个像元内.依据我国土地利用分类标准,结合白龙江流域的特殊地貌和土地资源利用的实际情况,将研究区土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地等6类,作为风险受体.然后结合地形图和Google Earth高分辨率影像(2010a),对土地利用解译结果和植被覆盖情况进行野外选点验证以及访谈当地老百姓,经统计各土地利用与覆被的解译精度均在84%以上.

图1 研究区地理位置示意及其高程Fig.1 Location and DEM of the study area

2.1 景观生态风险评价

流域土地利用变化的景观生态风险评价是在土地利用变化的基础上,根据受体分析、暴露评价和风险表征的概念模型[17]和相对风险模型评价方法[18],充分考虑流域的环境特征及时空尺度,依据问题形成——风险分析与表征——风险管理与反馈等风险评价步骤以及流域系统内各生态风险要素之间相互影响、相互联系、相互制约的关系[3,16].首先进行风险受体及其生态终点分析,再分析生态系统易损性分析(暴露评价),以连接风险源和风险受体的环境脆弱性作为表征外界扰动的敏感指标,同时以景观生态损失度来反映风险受体对土地利用变化的响应程度,即从生态系统易损性或暴露评价(脆弱性)——风险受体及其生态终点分析(损失度)层次构建流域土地利用变化的生态风险评价模型如下.

式中:ERI是生态风险指数,可以反映流域内潜在综合生态损失的相对大小,是区域生态安全状况的一个潜在的反映;Vi是第 i类风险小区的生境脆弱度;Ri是第i类风险小区的生态损失度.

2.1.1 生境脆弱度 自然生境是连接风险源与风险受体的桥梁,其脆弱度能表征受体对外界扰动的敏感性[3,19].通过查阅文献资料[19-22]及与相关领域专家讨论,并考虑到数据的可获得性和研究区的实际情况,本研究从自然和人文社会等环境影响因子出发,分别选取以植被覆盖度、DEM、干燥度、人口密度来表征地表因子、地形因子、气象因子、人口因子等指标,对生境脆弱程度进行定量分析[16].具体计算公式为:

式中:V表示生态环境脆弱度;fi为环境脆弱性评价指标;wi为各评价指标的权重;i为脆弱性评价指标总数.借鉴前人的研究成果[16,22-24],并且考虑到研究区地理环境特征与专家意见,赋以地表、地形、气象、人口等因子的权重分别为0.35,0.3,0.2和0.15.环境脆弱性指标中,植被覆盖度是基于象元二分模型的原理,通过计算NDVI来估算流域内植被覆盖度情况;DEM 数据可分别提取研究区的海拔高程、坡度和地形起伏度,进而获得地形起伏度以表征流域内地形特征;干燥度则利用流域各月平均气温和降水数据在 de Martonne[25]提出的干燥度方法计算获得;人口密度是通过统计年鉴计算2002~2010年间流域内102个乡镇人口密度,并以此进行空间插值获得人口密度的空间分布图.

2.1.2 生态损失度 土地利用变化过程对生态环境的干扰和影响将最直观地体现在景观格局结构和功能的变化上[9,23-24].因此,采用景观生态损失指数(Ri)可以反映土地利用变化对生态环境造成的潜在生态损失和风险[7,23],并通过风险小区的划分,用采样的方法将风险小区内的景观结构变化特征转化为空间化的生态风险变量,进而得到景观生态损失的相对大小.其计算公式为:

式中:Ri为风险小区i的潜在生态损失指数,Aij是风险小区i内j景观类型的面积,Ai是风险小区的总面积;Si是第 i景观类型的景观干扰指数.Ci、Ni和 Fi分别是景观破碎度、景观分离度、景观分维数,公式内容及表征意义详见文献[16,22].a、b和c是各个景观格局指标的权重(a+b+c=1).根据相关研究[16,19,22,24],结合研究区实地特点,分别赋以景观破碎度指数、分离度指数和景观分维数的权重分别为0.5、0.3和0.2.

2.3 空间分异特征分析

流域景观生态风险作为空间变量,探析其空间分异特征有助于理解风险发生机制及变化趋势等.空间自相关分析是空间统计的重要方法之一,其目的是确定某一变量是否在空间上相关,以及相关程度如何,可以定量地描述事物在空间上的依赖关系[26].常用的指标有Moran’s I指数(全局空间自相关)和LISA指数(局部空间自相关).

Moran’s I系数反映空间邻近区域单元属性值的相关程度,Moran’s I其绝对值越趋近于1,表明研究单元的空间自相关程度越强[27].其表达式为:

式中:wij为空间权重矩阵;χi和χj是变量χ在相邻配对空间单元(或栅格细胞) 的取值(属性);为属性值的平均值.Moran’s I >0,表明存在正空间自相关,研究单元属性值呈趋同集聚; Moran’s I <0,则表示负相关,呈离散分布;Moran’s I =0,表示不存在空间自相关.

局部空间自相关指标 LISA 则能够有效地反映观测值的高值或低值的局部空间聚集,可以识别局部空间高高集聚的“热点”和低低集聚的“冷点”,从而反映局部空间异常特征[28-29].其计算公式如下:

3 结果与分析

3.1 白龙江流域土地利用总体变化

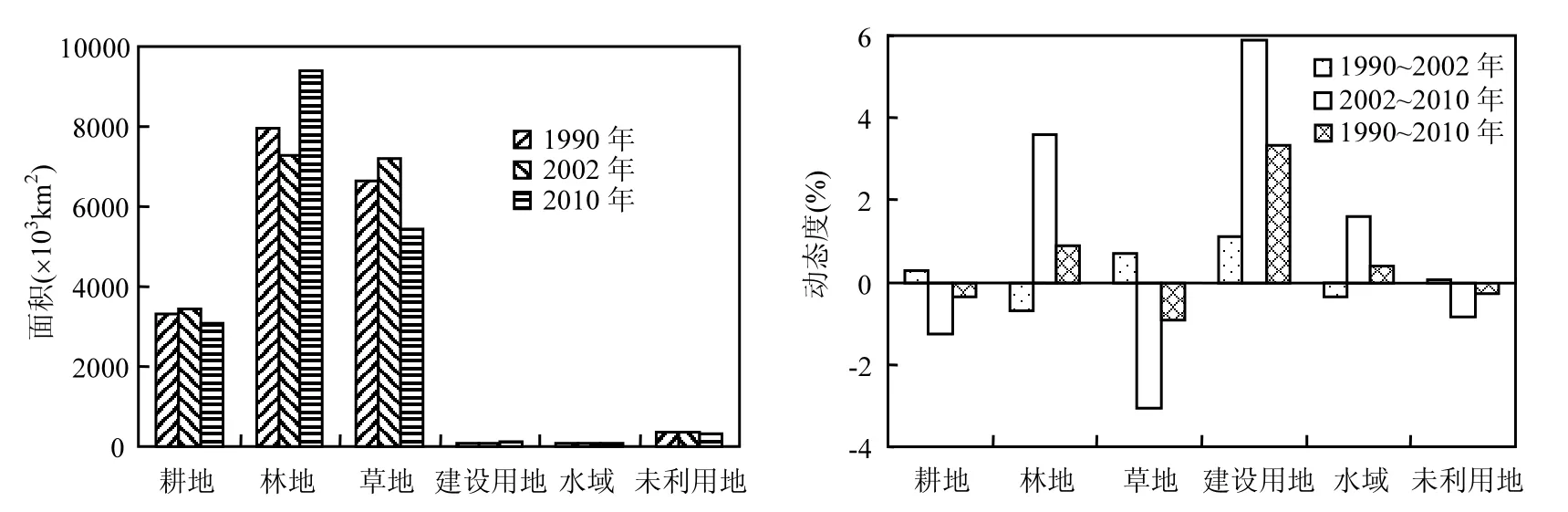

由图2可知,林地和草地是白龙江流域主要的土地利用类型,两者所占面积百分比总和均占流域土地面积的78.64%以上.1990~2002年,草地面积增加量最大(553.63km2),耕 地次之(112.54km2),而林地面积减少量最大(674.82km2).但是,从土地利用动态度来看,建设用地的动态度最大(1.11%),林地和草地次之(分别为-0.71%和0.69%),未利用地最小(0.08%).2002~2010年,林地面积增加量最大(达2096.03km2),草地和耕地则分别从 7213.47km2和 3423.55km2减至5438.63km2和3081.22km2,而建设用地的动态度仍然最大(5.89%).在整个研究期间,林地和建设用地呈现增加趋势,耕地面积趋向于减少,而水域和未利用地变化起伏波动,且变化量相对较少.研究区内建设用地面积变化幅度(66.65%)和动态度均最大(3.33%),草地和林地次之,未利用地变化最小,表明1990~2010年间区域内社会经济和城乡建设不断发展,人类活动影响越来越强烈.

3.2 白龙江流域生态风险时空变化特征

白龙江流域生态风险空间分布计算结果见图3,按ArcGIS的Natural breaks分为低风险区(0.29≤ERI<0.56)、较低风险区(0.56≤ERI<0.71)、中等风险区(0.71≤ERI<0.89)、较高风险区(0.89≤ERI<1.08)和高风险区(1.08≤ERI<1.59).从研究区3期生态风险指数空间插值(图3) 可以看出,流域内各风险等级呈现多核地域分布,高风险区主要集中在舟曲-武都段白龙江两岸及其以北区域、宕昌县西北及岷江东岸、迭部县西北部地区.较低和低风险区则主要分布4个区域,即白水江南岸区域、拦坝河上中游(插岗梁自然保护区)、迭部县大部分区域、岷江西岸至迭山之间的区域,同时在武都区东南面有少量分布.中等风险区分布相对比较零散,但在2010年其分布面积较大,主要分布在武都区白龙江东岸、文县和舟曲县北部、迭部县北部和南部较高风险区的外围(图3C).

图2 1990~2010年白龙江流域土地利用类型面积变化及其动态度Fig.2 The change of the area and dynamic degree of land use of the Bailongjiang watershed from1990to2010

图3 1990、2002和2010年白龙江流域景观生态风险空间分布Fig.3 The distribution map of landscape ecological risk level of Bailongjiang watershed in1990,2002and2010

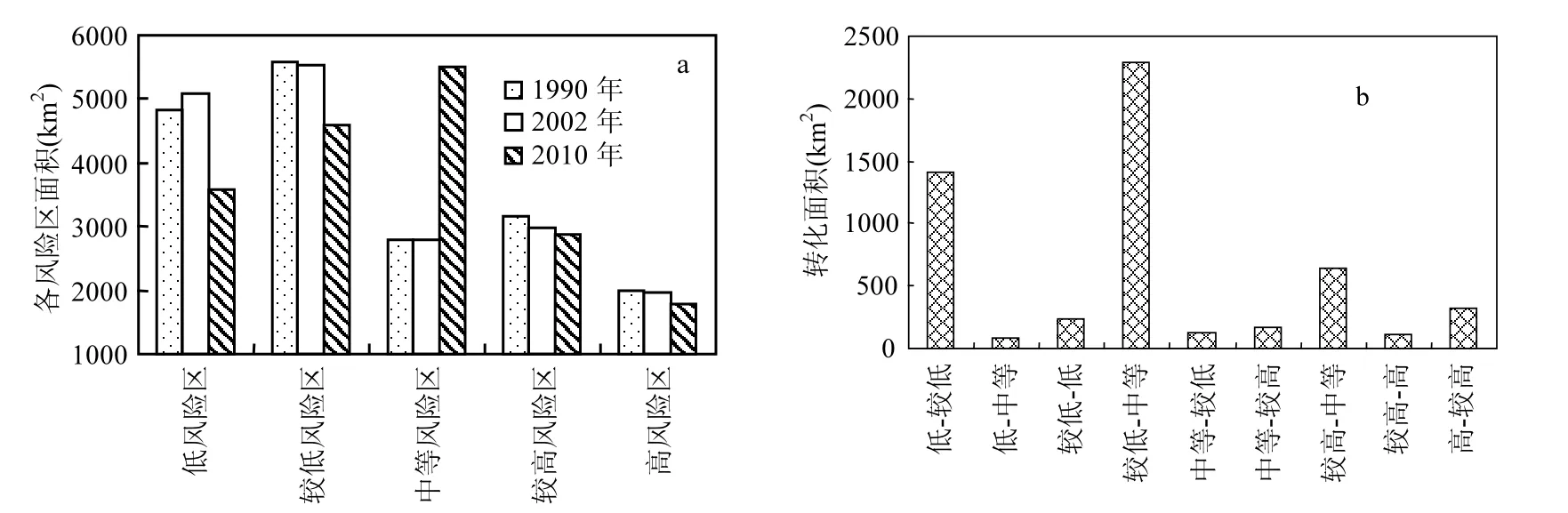

由图3和图4a可知,1990~2002年间研究区景观生态风险趋向于缓和,区域环境得到一定的改善,主要表现为低风险区面积增长较快,其面积增加量达270.04km2;较高和高风险面积呈现减少的趋势,其面积比重之和从17.19%减至16.22%;中等风险区和较低风险区面积变化相对较少.2002~2010年间,研究区高生态风险和低生态风险区面积急剧下降,而中等生态风险区面积则大幅度增长.高和较高风险区面积由4930.97km2减至4675.01km2,低风险区和较较低风险区面积则分别减少了1526.04km2和921.47km2.2010年中等风险区面积比重高达29.98%.可见,在整个研究期间,白龙江流域土地利用变化的景观生态风险格局变化不大,总体呈现逐渐减弱的趋势.但从不同等级的风险区面积变化上看,中等风险区面积增长突出,高风险和较高风险区面积呈减少趋势.

从不同生态风险等级之间面积相互转化上看(图4b),各生态风险等级主要向邻近的风险等级转化.在整个研究期间,高风险和较高风险区面积比重由28.07%减至25.49%,尤其是较高风险区向中等风险区转化(面积达641.92km2),这表明研究区土地利用变化的生态风险得到有效遏制,生态环境有所改善.但由图4b也可以看出,较低风险向中等风险区转化的面积最大(达2284.30km2),低风险区向较低风险区转化的趋势也很明显,反映出这20a间研究区土地利用变化的潜在景观生态风险存在加剧的情况,流域内生态风险形势依然很严峻.这主要受流域不合理土地利用及区域社会经济发展与矿山开采、道路工程建设等因素的影响.

图4 白龙江流域土地利用变化的景观生态风险等级及其面积转换矩阵Fig.4 Area and conversion matrix of landscape ecological risk levels in the Bailongjiang watershed

3.3 白龙江流域生态风险空间自相关分析

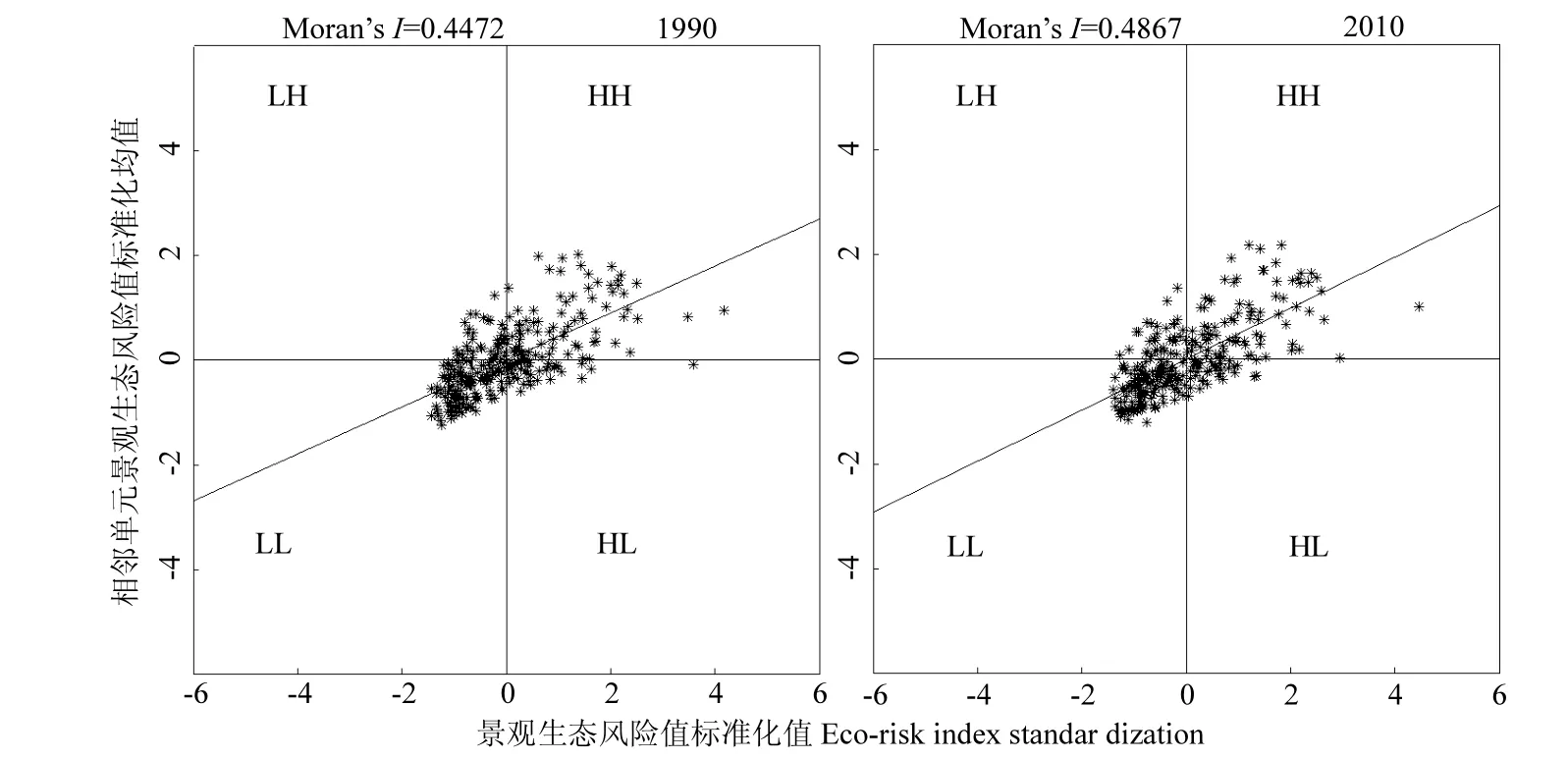

生态风险空间自相关指数的计算结果见图5,图6.1990和2010年,Moran’s I指数分别为0.447和0.487,且均通过 P=0.05水平的显著检验,表明风险值高的区域,周边区域的风险值亦高;风险值低的区域,周边区域的风险值亦低.同时,散点均接近于回归线,说明在局部空间上,同质集聚、异质隔离特征很明显.1990~2010年间, Moran’s I指数呈现增加的趋势,标准差也由1990年的0.031增至0.032,表明生态风险空间趋同集聚现象明显,总体水平较为平稳.

图5 1990~2010年白龙江流域景观生态风险值Moran’s I指数散点分布Fig.5 Moran’s I scatter plot of landscape ecological risk in Bailongjiang watershed from1990 to2010

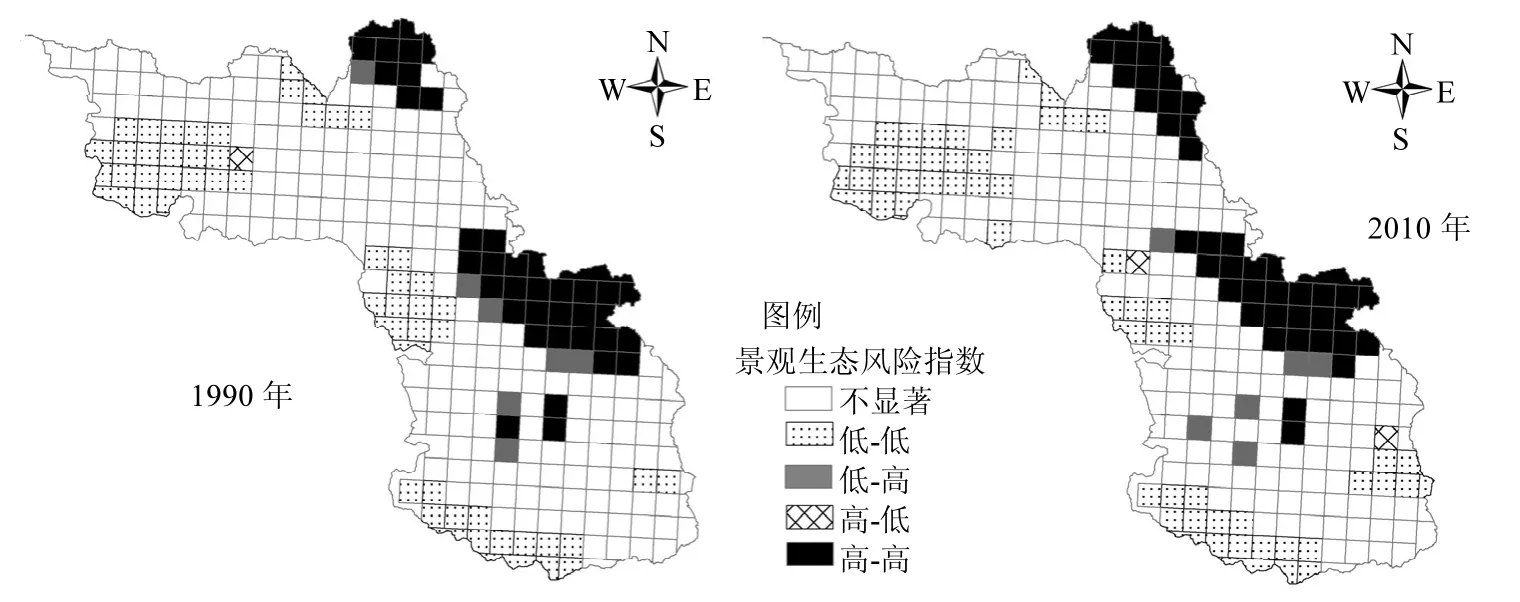

由LISA指数分析可知,白龙江流域生态风险的集聚空间分布格局变化相对较小.“热点”和“冷点”集聚现象十分突出,而低高或高低离群“奇异点”相对较少(图6).“热点”(高风险区)主要集聚在人口较多、社会经济相对较发达的白龙江河谷地带,如舟曲至武都段的白龙江两岸及其以北地区、宕昌县岷江两岸及西北地区.“冷点”(低风险区)主要集聚在森林、草地等景观类型区尤其是国家森林自然保护区,如,甘肃白水江国家级自然保护区、甘肃文县尖山大熊猫自然保护区、迭部县的白龙江阿夏与多儿大熊猫自然保护区、插岗梁自然保护区、武都裕河自然保护区、迭山林区地带等.“热点”和“冷点”区域的空间位置与功能分区的对应关系,证明人类活动的集聚程度与风险的空间集聚程度是对应的.从面积变化的情况上看,“冷点”区域有增大的趋势.“热点”区的白龙江两岸及其以北地区稍有减弱,但岷江两岸及宕昌县西北部有增强的态势.高低或低高离群点分布零散,且规模较小,表明局部风险急剧变化区域相对较小,这也是白龙江流域生态风险空间格局变化小的原因.

图6 1990~2010年白龙江流域景观生态风险值LISA指数空间分布特征Fig.6 Cluster map of LISA of landscape ecological risk in Bailongjiang watershed from1990 to2010

4 讨论

白龙江流域生态风险的时空分布及其空间自相关性呈现出一定的规律性.高生态风险区多集中在人类活动相对频繁,且多在逐渐向黄土地貌过渡的土石山区;而低风险区则主要分布在地表扰动较少的石质性山区,尤其体现在一些自然保护区中.2000a以来,自“退耕还林还草工程”、“长江中上游防护林体系建设工程”、“天然林保护工程”逐渐实施后,研究区生态风险得到了一定的改善.由此可见,地质地貌类型与土地利用变化强度和频度对流域内生态风险格局影响较大,也间接表明了高度破碎和水土流失严重区地表不宜被频繁扰动.因此,建议研究区因地制宜,坚持生态优先,优先发展多年生的经济林果产业,如核桃、花椒、茶叶等,而对土壤扰动较大的农作物(如玉米、马铃薯、糜子、谷子以及疏菜种植等),则不适宜大规模发展.

流域土地利用合理性直接与生态安全密切联系,是生态风险变化的重要影响因素之一.本文在进行生态风险评价时尽管只考虑了土地利用变化的面积及其时空变化特征,未考虑土地利用的相对合理性及土地利用类型的破碎度、连通度等斑块特征,但研究结果仍较客观地反映了白龙江流域生态风险变化的特征.为了更准确地描述和评价大尺度的区域土地利用变化的生态风险,未来流域生态风险研究中,应考虑土地利用相对合理指数,从景观异质性的视角去评价土地利用变化可能的潜在的生态风险.

考虑到研究区现状生态风险及其时空变化特征,白龙江流域下一步土地利用优化与整理过程中应考虑区域土地利用及其变化的合理性,因地制宜,合理规划,实行流域综合管理[16,31].特别是在高风险区,应尽量避免不合理的土地利用方式和人为扰动[19,23],优化土地利用格局[6],维护和改善流域生态系统服务功能[32],促进可持续土地利用和区域可持续发展[32-33].

5 结论

5.1 1990~2010年间甘肃白龙江流域土地利用变化明显,其生态风险时空格局呈现一定的规律性.流域内生态风险格局变化不大,总体呈现逐渐减弱的趋势.对于流域生态风险空间分布而言,高风险区主要集中在舟曲-武都段白龙江两岸及其以北区域、宕昌县西北及岷江东岸、迭部县西北部地区.低风险区则主要分布在白水江南岸区域、拦坝河上中游(插岗梁自然保护区)、迭部县大部分区域、岷江西岸至迭山之间的区域.

5.2 研究区生态风险值呈现显著的空间正相关关系,且局部生态风险表现出明显集聚特征,这说明流域生态风险时空分布与土地利用结构及其强度、人类活动之间关系密切.

[1] Landis W G. The frontiers in ecological risk assessment at expanding spatial and temporal scales [J]. Human and Ecological Risk Assessment,2003,9(6):1415-1424.

[2] 陈 鹏,潘晓玲.干旱区内陆流域区域景观生态风险分析 [J].生态学杂志,2003,22(4):116-120.

[3] 许 妍,高俊峰,赵家虎,等.流域生态风险评价研究进展 [J]. 生态学报,2012,32(1):284-292.

[4] Serveiss V B. Applying ecological risk principles to watershed assessment and management [J]. Environment management,2002,29(2):145-154.

[5] Foley J A, DeFries R, Asner G P, et al. Global consequences of land use [J]. Science,2005,309:570-575.

[6] Turner B L II, Janetos A C, Verburg P H, et al. Land system architecture: using land systems to adapt and mitigate global environmental change [J]. Global Environment Change,2013,23:395-397.

[7] 曾 辉,刘国军.基于景观结构的区域生态风险分析 [J]. 中国环境科学,1999,19(5):454-457.

[8] 高永年,高俊峰,许 妍.太湖流域水生态功能区土地利用变化的景观生态风险效应 [J]. 自然资源学报,2010,25(7):1088-1096.

[9] 谢花林.基于景观结构的土地利用生态风险空间特征分析——以江西兴国县为例 [J]. 中国环境科学,2011,31(4):688-695.

[10] 冷疏影,杨桂山,刘正文,等.湖泊及流域科学重点发展领域与方向 [J]. 中国科学基金,2003,2:82-85.

[11] Kapustka L A, Galbraith H, Luxon M, et al. Using landscape ecology to focus ecological risk assessment and guide risk management decision-making [J]. Toxicology and Industrial Health,2001,17:236-246.

[12] Obery A M, Landis W G. A regional multiple stressor risk assessment of the Codorus Creek watershed applying the relative model [J]. Human and Ecological Risk Assessment,2002,8:405-528.

[13] Paukert C P, Pitts K L, Whittier J B, et al. Development and assessment of a landscape-scale ecological threat index for the Lower Colorado River Basin [J]. Ecological Indicators,2011,11(2):304-310.

[14] 卢 远,苏文静,华 璀,等.左江上游流域景观生态风险评价[J]. 热带地理,2010,30(5):496-502.

[15] 赵岩洁,李阳兵,邵景安.基于土地利用变化的三峡库区小流域生态风险评价——以草堂溪为例 [J]. 自然资源学报,2013,28(6):944-956.

[16] 赵彩霞.甘肃白龙江流域生态风险评价 [D]. 兰州:兰州大学,2013.

[17] 周 婷,蒙吉军.区域生态风险评价方法研究进展 [J]. 生态学杂志,2009,28(4):762-767.

[18] Landis W G. Regional scale ecological risk assessment: using the relative risk model [M]. Boca Raton: CRC,2004.

[19] 许 妍,马明辉,高俊峰.流域生态风险评估方法研究——以太湖流域为例 [J]. 中国环境科学,2012,32(9):1693-1701.

[20] Metzger M J, Schröter D. Towards a spatially explicit and quantitative vulnerability assessment of environmental change in Europe [J]. Regional Environmental Change,2006,6(4):201-216.

[21] 谢余初,巩 杰,赵彩霞.甘肃白龙江流域水土流失的景观生态风险评价 [J]. 生态学杂志,2014,33(3):702-708.

[22] 巩 杰,赵彩霞,王合领,等.基于地质灾害的陇南山区生态风险评价——以陇南市武都区为例 [J]. 山地学报,2012,30(5):570-577.

[23] 王 娟,崔保山,刘 杰,等.云南澜沧江流域土地利用及其变化对景观生态风险的影响 [J]. 环境科学学报,2008,28(2):269-277.

[24] 李景宜,李谢辉,傅志军,等.流域生态风险评价与洪水资源化——以陕西省渭河流域为例 [M]. 北京:北京范大学出版社,2008.

[25] de Martonne Emmanuel. Regions of interior-basin drainage. Geographical Review [J].1927,17(3):397-414.

[26] Dale V H, Kline K L. Issues in using landscape indicators to assess land changes [J]. Ecological Indicators,2013,28:91-99.

[27] Getis A, Ord J K. Local spatial statistics: an overview [M]. Lonley P, Batty M. eds. Spatial Analysis: Modeling in a GIS Environment. Geoinformation International. Cambridge, UK,1996.

[28] Wang F H. Quantitative methods and application in GIS [M]. Taylor and Francis Group,2006.

[29] 汤国安,杨 昕.地理信息系统空间实验教程 [M]. 北京:科学出版社,2006.

[30] 孟 斌,王劲峰,张文忠,等.基于空间分析方法的中国区域差异研究 [J]. 地理科学,2005,25(4):393-400.

[31] 王秉杰.现代流域管理体系的研究 [J]. 环境科学研究,2013,26(4):457-464.

[32] Bateman I J, Harwood A R, Mace G M, et al. Bringing ecosystem services into economic decision-making: land use in the United Kingdom [J]. Science,2013,341:45-51.

[33] Fürst C, Helming K, Lorz C, et al. Integrated land use and regional resource management: a cross- disciplinary dialogue on future perspectives for a sustainable development of regional resources [J]. Journal of Environmental Management,2013,127:S1-S5.

Landscape ecological risk assessment and its spatiotemporal variation of the Bailongjiang watershed, Gansu.

GONG Jie*, XIE Yu-chu, ZHAO Cai-xia, GAO Yan-jing

(Key Laboratory of Western China’s Environmental Systems Ministry of Education, Research School of Arid Environment and Climate Change, Lanzhou University, Lanzhou730000, China). China Environmental Science,2014,34(8):2153~2160

To reveal the impact of landscape ecological risk (LER) of land use change and its spatiotemporal variation at the watershed scale, Bailongjiang watershed, a typical transitional ecotone between Loess Plateau and Tibetan Plateau, was chosen as the study area. Based on the data integration analysis platforms of GIS technology and Fragstats3.3, the assessment method of land use LER was constructed with the incorporation of the environmental vulnerability degree and landscape ecological loss degree. Spatial distribution of landscape ecological risks of land use change in the study area was analyzed by means of spatial autocorrelation. The results showed that: the land use changed obviously from1990 to2010 in the watershed. The area of forest land and built-up land increased gradually while the cultivated land and grassland decreased. Unused land and water cover area were fluctuated during the research period. There was some obvious spatial difference of LER levels in the watershed. The LER level of the area in the northern and northwestern of Bailongjiang watershed was higher than that of the area located in the western, southern and eastern mountainous area of the watershed. Furthermore, the moderate LER area increased remarkably while the low-risk area and high-risk area both decreased. The agglomeration features of the LER were obvious and value of LER charactered as notable positive spatial correlation. The change of LER might be closely related with human activity, land use intensity and structure.

t:land use;ecological risk assessment;ecological loss degree;spatial analysis;spatiotemporal variation;Bailongjiang watershed

X826

:A

:1000-6923(2014)08-2153-08

巩 杰(1975-),男,甘肃宁县人,副教授,博士,主要从事景观生态学、土地变化科学、恢复生态学和生态评价与规划研究.发表论文30篇.

2013-11-22

兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金(lzujbky-2014-117,lzujbky-2014-265);国家自然科学基金(41271199)

∗ 责任作者, 副教授, jgong@lzu.edu.cn