肩背部弹力纤维瘤12例病理分析

史 佳,王 浩,袁海洪,王新允

(天津医科大学总医院,天津300052)

弹力纤维瘤是一种少见的软组织良性肿瘤,好发于背部肩胛下区,多见于老年人,女性较多,通常单侧发生。背部弹力纤维瘤由 Jarvi和Saxen于1961年首先报道并命名[1]。2008~2011年,我们共收诊12例肩背部弹力纤维瘤患者。现将其临床病理特点分析如下,以提高本病的诊断水平。

1 资料与方法

1.1 临床资料 12例肩背部弹力纤维瘤患者,男3例,女9列;年龄36~74岁。病程多为半年以上,病变均位于背部肩胛下角区,其中10例为单侧发生,2例为双侧发生。临床均表现为发现肩胛部无痛性肿物数月至数年,自感逐渐增大,前臂向前屈并内收时明显,无特殊不适及活动障碍。本组12例患者中3例行肩胛部螺旋CT平扫,典型征象为肩胛下角深处的软组织肿块,肿块的密度或信号强度类似于骨骼肌,肿块内部可见交错排列的脂肪样区域。均行肩背部肿物切除术,术中见肿物位于肩胛下角区菱形肌与背阔肌深面与胸廓肋骨之间,呈灰白色,光滑,质较韧,活动性较差,与周围肌肉组织粘连边界不清,完整切除肿物及粘连的周围组织。

1.2 病理检查方法 将手术切除标本均用10%中性甲醛固定,石蜡包埋,5 μm厚切片,HE染色。弹力纤维采用Verhoeff's法染色,免疫组化采用SP法。

2 结果

巨检:肿物呈不规则扁梭状或扁椭圆形,无真正的包膜,边界不清。肿物大小不一,体积为2 cm×2 cm×1 cm~9 cm×7 cm×2.5 cm。切面呈灰白色,质地软韧不一,其间夹杂少量淡黄色灶状脂肪组织,部分区域可见囊性变。

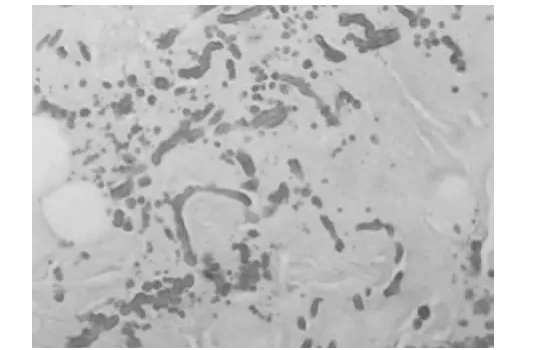

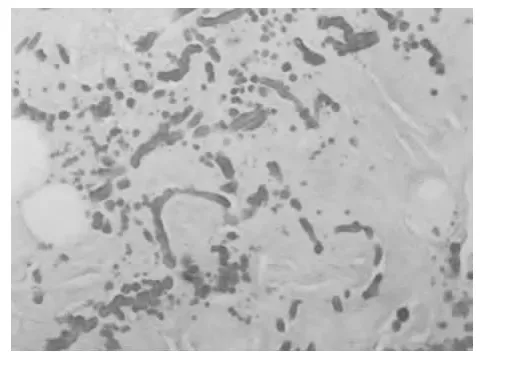

镜检:肿物由束状排列的胶原纤维、灶状的脂肪组织和粗大的弹力纤维组成,在增生的结缔组织内可见长梭形的纤维细胞及核呈椭圆形的纤维母细胞,纤维母细胞分散而稀疏,细胞核轻度肥大,无异形性和病理性核分裂相。间质可见灶状黏液样变。该瘤最重要的特征是在胶原纤维中可见大量退变程度不等的异形弹力纤维,较一般纤维粗大,直径可达20 μm,长短不一(图1),其长轴多同胶原纤维走向一致,粗大的弹力纤维可呈串珠样或锯齿样(图2),有些弹力纤维呈圆球形称之为弹力球,分布不均,形状多样并可崩解,色变淡,结构模糊趋于消失。瘤内散在一些岛屿状分布的脂肪组织和小血管。

图2 弹力纤维呈串珠样或锯齿样(HE×200)

组织化学检查:弹力纤维在HE染色下呈嗜酸性,表现为粉红色,而在特殊的弹力纤维染色下则呈深紫色(图3)。免疫组织化学染色对弹力纤维瘤的诊断无特异性,本组12例肩背部弹力纤维瘤vimentin均阳性,而SMA、desmin、S-100和p53均为阴性。

图3 特殊的弹力纤维染色呈深紫色(Verhoeff×400)

3 讨论

弹力纤维瘤好发于肩胛骨下角区的前方,在前锯肌、背阔肌和菱形肌的深层,与胸壁紧密粘连,偶发于其他部位如坐骨结节、肘、足、眼眶、椎管内隙、大网膜和胃等部位[1],国内文献罕见报道。弹力纤维瘤多为单侧发生,偶见双侧,Coskun报道双侧发生率约占10%[2]。本病发病高峰年龄段为40~60岁的中老年人,女性多见。弹力纤维瘤的发生具有地域差异,在欧美国家罕见,而在日本的九州岛相对高发[3]。常见的临床表现为生长缓慢的无痛性皮下深部肿块,一般无明显症状,极少数患者出现病变部位的疼痛及活动受限,诊断需结合临床表现、影像学及病理学特征。CT和MRI检查可提高弹力纤维瘤的术前诊断率。

本组12例均发生于肩胛骨下区,其中2例(占16.7%)为双侧,均无特殊不适及活动障碍。3例行螺旋CT平扫,典型征象为肩胛下角深处的软组织肿块,类似肌肉密度,其间可见少量条纹状脂肪密度[4],应与横纹肌肉瘤的影像学表现鉴别,横纹肌肉瘤常有假包膜,且血流信号丰富。弹力纤维瘤的主要病理特征是在大量胶原纤维背景中可见数量不等的异型弹力纤维,典型的弹力纤维呈串珠样或锯齿样,其中散在分布弹力球。根据临床表现,如好发于中老年患者肩胛下区和胸壁之间逐渐增大的软组织肿块,结合影像学表现,首先应考虑弹力纤维瘤的诊断。若病变部位及特点不典型,要注意与胶原性纤维瘤、纤维瘤病及韧带样瘤等纤维组织起源的肿瘤相鉴别,必要时行弹力纤维染色可排除以下三种病变:①胶原性纤维瘤:别名为促纤维组织增生性成纤维细胞瘤,较罕见,见于成年男性,常发生于四肢和肩背部的皮下和筋膜,病变含有大量致密胶原纤维和梭形纤维母细胞及肌纤维母细胞。免疫组化:vimentin(+),SMA不同程度表达。②纤维瘤病:可发生于诸多部位,分布各年龄组,以成人多见,亦可发生于婴幼儿,该瘤呈浸润性生长,手术切除后常复发但不转移,尤其需与肩胛部以外部位的弹力纤维瘤相鉴别。③韧带样瘤:好发于妇女的腹壁,男性成人和儿童均可见,亦可累及腹壁外其他部位,如肩胛部、头颈和大腿等处,病变区以梭形细胞为主,偶见核分裂,胶原纤维相对较少,边缘不清,向周围组织浸润,手术后复发率高,偶见转移。

目前弹力纤维瘤的病因和发病机制尚不清楚,关于其是一种真性肿瘤还是一种增生性瘤样病变的说法不统一。Parratt等指出,弹力纤维瘤和肩胛骨与胸壁的机械性摩擦及应力增加关系密切,认为该瘤的发生是局部组织反应所致[5]。Geibel等由于在尸检中发现“弹力纤维瘤前变化”从而推测该瘤可能是一种生理性的老化过程而不是异常的弹力纤维发生或变性。Nagamine等报道,32%弹力纤维瘤患者出现在单一家庭,表明该瘤具有家族倾向性[2]。Koksel等[6]对弹力纤维瘤进行细胞遗传学检测,并指出该病不仅是成纤维细胞来源的一种反应性假瘤,其发生更是染色体不稳定性的克隆过程。本组病例以女性多见,较少有从事体力劳动史,且具有家族遗传性,因此更倾向于后两种观点,对该瘤的确切病因及发病机制还有待于进一步遗传学研究。关于弹力纤维的由来也有不同观点,多数学者认为异常的弹力纤维来源于纤维母细胞,但亦有学者认为是由骨膜细胞产生。本病属于良性的软组织肿瘤,至今无恶变和转移报道。对于无症状而影像学特征典型的患者可随访,必要时行活检以排除肉瘤可能;对于肿瘤直径超过5 cm或有症状的患者应以手术治疗为主,文献中只有Guha和Reja报道过1例术后复发的病例[7],本组12例患者术后随访均未见病变复发。

[1]Go PH,Meadows MC,Deleon EM,et al.Elastofibroma dorsi:a soft tissue masquerade[J].Int J Shoulder Surg,2010,4(4):97-101.

[2] Coskun A,Yildirim M.Bilateral elastofibroma dorsi[J].Ann Thorac Surg,2011,92(6):2242-2244.

[3]Nishio J,Isayama T,Iwasaki H,et al.Elastofibroma dorsi:diagnostic and therapeutic algorithm[J].J Shoulder Elbow Surg,2012,21(1):77-81.

[4]Gao ZH,Ma L,Liu DW,et al.Comparative study on imaging and pathological features of elastofibroma dorsi[J].Chin J Cancer,2010,29(7):703-708.

[5] Parratt MT,Donaldson JR,Flanagan AM,et al.Elastofibroma dorsi:management,outcome and review of the literature[J].J Bone Joint Surg Br,2010,92(2):262-266.

[6]Koksel O,Demir Apaydin E,Avan E,et al.Elastofibroma dorsi:review of eight cases[J].Surg Today,2010,40(5):423-427.

[7]Muratori F,Esposito M,Rosa F,et al.Elastofibroma dorsi:8 case reports and a literature review[J].J Orthop Traumatol,2008,9(1):33-37.