从代际差异视角看新生代农民工心理融合状况

吴晓静

从代际差异视角看新生代农民工心理融合状况

吴晓静

以广州市为例,通过开放性访谈、问卷调查等方式对新生代农民工心理融合状况进行统计分析。探索性因子分析发现心理融合存在身份认同、归属感、幸福感、和生活适应四个因子;新生代农民工与老一代农民工相比具有更高的心理融合倾向,但其在心理融合过程中存在自卑心理,对外部环境满意度低等现象。促进新生代农民工心理融合,应立足新生代农民工的利益,发挥社会各界的积极性。

新生代农民工;心理融合;探索性因子分析;代际差异

新生代农民工,即20世纪80年代后出生的进城务工的农村流动人口。据统计,2011年,全国农民工总量达到25278万人,其中新生代农民工占劳动年龄流动人口近一半,已成为外来务工人员的主体。[1]广东省目前农民工总数为5072万人,约占全国农民工总数的1/5,其中超过70%为新生代农民工,且分布在广州市的最多。新生代农民工逐渐成为现代产业发展和社会建设的主力军,其心理融合状况及融入城市过程中存在的问题需要广泛关注。为了更加深入的探讨新生代农民工的心理融合状况,本研究以广州市为例,展开对新生代农民工心理融合状况的调查。

一、研究理论介绍

由于长期以来农民工群体具有特殊性,因而对农民工的研究不乏其数,在早期的研究中,学者们更多关注外来务工人员的社会融合,并最早在欧盟提出并实践,[2]我国学者将这一概念引进并运用于研究外来务工人员的城市融合问题。外来务工人员的社会融合包括三个层面:经济层面、社会层面、心理层面或文化层面。心理层面上的适应反映在其对城市生活的认同程度和参与城市生活的深度,只有文化心理上也适应了,才说明外来务工人员由农村人转化为城市人这一社会化过程的完成。[3]继朱力提出社会融合的内涵之后,部分研究者开始关注农民工心理层面上的城市融入,有研究者从社会心理层面研究发现,农民工在城市生活中拥有更多的失落感、自卑感和过客心态。[4]作为社会融合的重要指标之一,心理融合这一概念,近几年才有研究者对其进行操作定义并量化研究。有研究者认为,外来务工人员的心理融合定义为主观幸福感、身份认同和归属感,[5]或者认为心理融合应从归属感、身份认同、社会距离三个维度进行研究。[6]目前对农民工心理融合状况的研究仍旧比较薄弱,研究者多从直接定义心理融合指标维度来进行研究,维度的划分缺乏一定的实证支持,且少有研究深入探析新生代农民工和老一代农民工这两个群体之间的差异。笔者认为,对新生代农民工心理融合现状的探讨,应将新生代与老一代农民工进行对比,对心理融合的维度进行科学定义进而分析其心理融合状况。

二、研究方法

(一)调查工具

本研究采取自编问卷进行调查。问卷项目的编制结合已有的研究和实际情况,通过对农民工进行开放式问答,参考借鉴现有问卷等方法收集问卷项目,最终收集到22条农民工心理融合相关项目,经过整理合并构成农民工心理融合状况调查问卷(问卷信度为0.893)。问卷采取利克特量表形式,以5点计分的方式进行,1~5分别代表了“非常不同意、不太同意、一般、比较同意、非常同意”五个程度。

(二)调查对象及样本信息

采用分层抽样和简单随机抽样的方法,从广州市农民工人口较为密集的区域和行业选取样本,总计调查农民工500人次,回收有效问卷476份,有效回收率为95.2%。调查数据使用SPSS17.0软件进行分析。

样本特点可以总结为:男女各占50%;以30岁作为新生代农民工和老一代农民工划分点,两个群体比例接近1:1;大部分农民工的教育程度处于中等水平,高等教育及低等教育水平的占少数;六成民工处于未婚状态,当中大部分是新生代农民工;五成农民工薪金水平超过2000元。

三、研究结果

(一)心理融合分类结构探索

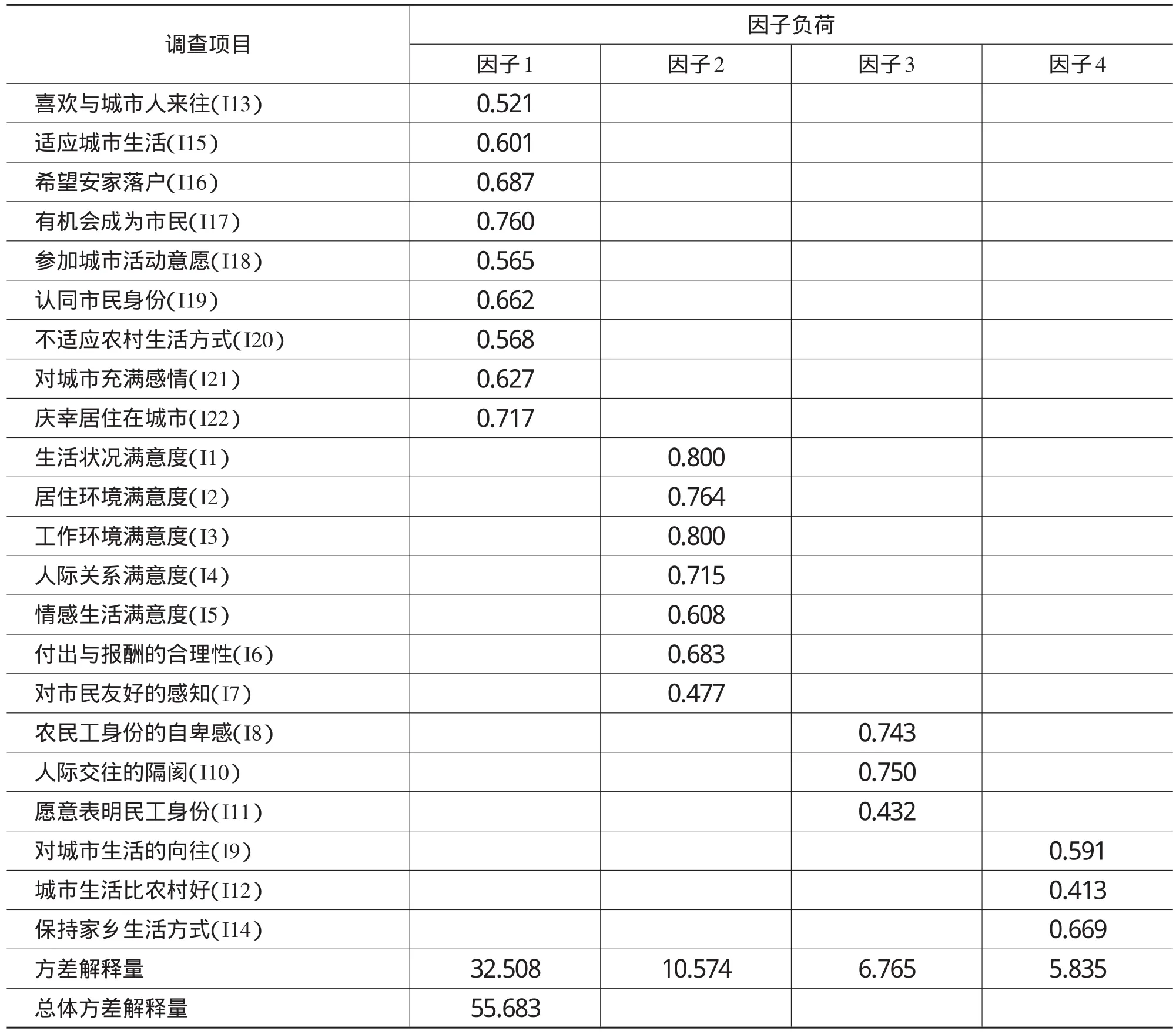

首先对农民工心理融合问卷进行探索性因素分析(见表1),采用主成分分析最大方差正交旋转法,因素分析适合性检验表明,本研究的KMO=0.892,Bartlett球形度检验p<0.001,因此样本数据适合进行因素分析。以项目对公因子的负荷量达到0.4以上作为取舍点,结合碎石图检验抽取四个因子,累计方差解释量为55.683%。

表1 心理融合调查问卷各项目因素负荷(n=476)

第一个因子包括喜欢与城市人来往、适应城市生活、希望安家落户、希望成为市民、参加城市活动意愿、认同市民身份、不适应农村生活方式、对城市充满感情、庆幸居住在城市等9个项目,这些多与农民工对城市和居民群体在心理上的认同、满意和依恋程度有关,因而将该维度命名为“归属感”(Belongingness);第二个因子包括生活状况满意度、居住环境满意度、工作环境满意度、人际关系满意度、情感生活满意度、付出与报酬合理性认知、对市民友好的感知等7个项目,这些项目多与生活满意度和情感体验有关,因而将该维度命名为“幸福感”(Happiness);第三个因子包括农民身份的自卑感、人际交往的隔阂、愿意表明民工身份等3个项目,这些项目大多是农民工对自己农民身份认同与否的表示,因而将该维度命名为“身份认同”(Identity);第四个因子包括对城市生活的向往、城市生活比农村好、保持家乡生活方式很重要等3个项目,这些项目是农民工对城市生活和农村生活的评定,因而将该维度命名为“生活适应”(Life Adjustment)。

(二)新生代农民工心理融合状况

根据因素分析结果,农民工心理融合可以划分为归属感、幸福感、身份认同、生活适应四个维度。从整体上来看,新生代农民工积极融入城市,对城市具有较好的印象;希望能从农民身份向城市居民转变;对城市的生活方式持肯定的态度;对工作和居住环境不满意,向往在城市定居,接受城市文明的熏陶。人际关系不和谐,多数人对其情感生活不满意,此外,他们表示不以农民身份自卑,但实际中他们不愿表露身份,说明他们依然处于尴尬的局面。

在归属感维度上,大部分的新生代农民工都表达了对城市生活的向往,以及愿意留在城市发展的意愿。该群体对城市的总体印象是积极正面的,态度积极主动。而且数据表明他们对于城市生活的适应超过了对农村生活的适应,这表达了对城市心理融合的倾向性。

在幸福感维度方面,新生代农民工对于生活方面、工作方面还有人际关系的回答大多数是处于一般的水平,其中对于人际关系表示不满意的维度较为突出,人际关系不和谐。幸福感的总体水平不高,处于一般水平。

在身份认同维度上,超过七成的新生代农民工表示对农民工身份不感到自卑,但是同样有将近七成的人不愿意表明农民工的身份,这一矛盾的心理表明他们无法真正对农民工的身份释怀,内心仍然感到自卑。而项目10“我认为自己和城市居民之间有一种无形的隔阂”,大多数的新生代农民工表示不同意,他们认为自己和城市居民的差别不大。

生活适应这一维度,不到两成的新生代农民工同意对城市生活的向往。其次,三成多的新生代农民工认为农村生活不比城市生活差。最后,接近四成的新生代农民工不认为保持农村生活方式很重要,这在一定程度上说明其对农村生活方式的认可度不高。

(三)新生代农民工与老一代农民工对比分析

经卡方检验,发现新生代农民工的教育水平显著高于比老一代农民工(χ2=36.775,p<0.001),新生代农民工多处于高中和高中以上的水平,老一代农民工更多处于初中水平。而在薪金水平上,两代农民工之间并没有表现出较大不同(χ2=3.937,p>0.001),即新生代农民工薪金水平并没有随着教育水平的提高而增长。

在交往对象的选择上,老一代农民工偏向于同老乡、工友交往,而新生代农民工交往对象逐渐从老乡、工友等转移到本地居民和其他类型的人,在人际交往对象的变化表现出他们逐渐有意愿融合到城市。

运用独立样本T检验对两代农民工心理融合差异进行检验,发现在各个维度得分上,除了生活适应这一维度之外,新生代农民工的归属感、幸福感、身份认同得分均显著比老一代农民工高,表现出比老一代农民工更想融入城市的愿望(见表2)。

表2 新生代农民工与老一代农民工心理融合状况差异

四、进一步分析

(一)新生代农民工比老一代农民工心理融合意愿显著更高

数据分析结果显示,在各个维度得分上,新生代农民工的归属感、幸福感、身份认同均显著高于老一代农民工,对此现象可能的解释是:

首先,新生代农民工文化程度相对较高,这使他们具备进一步学习深造的良好条件和改变现状的自我意识,也更容易接受新事物、新思想。其次,群际相似性促进对市民身份的认同。由于新生代农民工有些从小在城市中成长,或由于经济水平提高降低群体间的生活差异,新生代农民工认为城市居民与自己的类似性较大,老一代农民工则认为城市居民与自己的类似性较小。再次,城市文化认同程度提高,归属感增强。新生代农民工心理融合策略的转变,即其对城市文化的认同(接受)程度提高,而对农村文化的认同(保持)程度下降。同时社会支持的提升,促进其对城市心理融合度的提高。第四,重视自我发展,积极融入城市。随着生活环境和工作条件改善,新生代农民工在人际交往中拥有更多的情感满足,幸福感显著比老一代农民工高。

(二)新生代农民工心理融合困难重重

调查过程中,笔者发现,新生代农民工的自卑心理、工作的不合理待遇、较低的生活满意度等问题,使他们在融入城市的过程中困难重重。

农民工身份的自卑感:调查结果显示,新生代农民工无法真正对农民工的身份释怀,内心仍然感到自卑。究其原因,是他们在融入城市过程中遭到城市居民歧视,或由于对环境的不满、期望的落差,让他们始终处在边缘人群的位置,导致自卑心理的存在。

交往对象转移但交往意愿较低:研究结果显示,新生代农民工的交往对象从老乡向城市居民及其他对象转移,但只有15%的人表示喜欢和城市居民来往,而且有四成以上不愿意参加城市人组织的活动和机构。产生这种现象的原因是由于农民工受到城市居民排斥,在交往过程中受挫而打击了交往意愿,或与城市居民的文化、价值观和生活方式的差距使他们担心被城市居民看不起。虽然环境促使他们将交往对象转移到城市居民,但并不能真正解决两个群体的社会距离问题。

教育水平提高但薪金没有同向增长:新生代农民工的教育水平提高的同时,薪金水平并没有同向增长,且只有一成多的新生代农民工对自己的工作环境满意;大部分新生代农民工对所获得的报酬满意度一般。教育水平与薪金报酬的不协调发展、新生代农民工对报酬的不满意,对幸福感的提升产生负面影响。

五、结论与启示

本研究通过问卷、访谈等方法,对广州市农民工的心理融合状况进行调查。运用探索性因素分析、卡方检验、T检验对数据进行分析,结果显示:农民工心理融合可以从身份认同、归属感、幸福感、生活适应四个维度进行研究;新生代农民工与老一代农民工相比具有更高的心理融合倾向,但其在融合过程中存在自卑心理,教育水平与薪金没有同步增长,较低的工作环境与薪金水平满意度等问题。

促进新生代农民工心理融合,应发挥社会各界的积极性。新生代农民工应克服自卑心理、提高身份认同,加强心理素质、提高归属感和幸福感,扩展交际圈、提高就业技能等。政府和企业应做好引导者的工作,引导其心理调适和自我成长,开展职业技能培训和人性化管理,加强体系建设及政策支持,改善其生活环境。城市居民应摈弃长久以来的偏见,以包容的态度和实际行动接纳新生代农民工,使其更好地融合到城市中去。

[1]国家统计局.2011年我国农民工调查监测报告[EB/OL].[2012-04-27].http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20120427_402801903.htm.

[2]Permanent Representatives Committee.Report on indicators in the field of poverty and social exclusion[R].Brussels European Union Social Protection Committee,2001.

[3]朱力.农民工阶层的特征与社会地位[J].南京大学学报,2003,(6).

[4]曾昱.城市农民工的社会心理探析[J].兰州学刊,2004,(4).

[5]武雪婷.城市化进程中外来务工人员的心理融合现状及影响因素初探[D].宁波:宁波大学,2009.

[6]悦中山,李树茁,费尔德曼.农民工社会融合的概念建构与实证分析[J].当代经济科学,2012,(1).

[责任编辑:杨 彧]

C912.64

A

1673-8616(2014)02-0110-04

2013-08-27

2012年国家级大学生创新创业训练计划项目《新生代农民工心理融合状况调查》(201211540015)

吴晓静,广东金融学院劳动经济与人力资源管理系应用心理学研究所(广东广州,510521)。