《桂林山水》教学设计

☆ 邵书芳

(辽源市经济开发区中心小学校,吉林辽源 136200)

《桂林山水》教学设计

☆ 邵书芳

(辽源市经济开发区中心小学校,吉林辽源 136200)

《桂林山水》是人教课标版四年级下册的一篇写景佳作,课文通过形象生动的笔触对桂林的风景进行细致地描写,文思流畅,意境优美。针对《桂林山水》这篇精读课文进行教学设计,充分运用直观教学法、阅读体会法、合作学习法、讨论法、对比法、举一反三法等教学方法,通过多媒体手段的直观运用,帮助学生进行字词和文意的理解,并学习课文中对事物和景物的描写方法。

教学设计;语文

一、教材分析

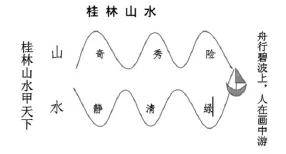

《桂林山水》是人教课标版四年级下册的一篇精读课文。这篇课文以生动形象的笔触描绘了桂林山水的秀丽风光,是一篇不可多得的写景佳作。文章开头引用名句“桂林山水甲天下”,点明桂林是闻名遐迩、令人神往的游览胜地,一个“甲”字高度概括了桂林山水的奇丽之景,堪称天下第一,此句为全文的总领。下文就围绕这一名句,分别对漓江水的静、清、绿和桂林山的奇、秀、险两个方面作了具体描绘。文章最后以“舟行碧波上,人在画中游”的诗句收尾,既画龙点睛地概括全文,又与首句“甲天下”遥相呼应。全文脉络清晰,起承转合,自然流畅,给人以美的享受。

二、学情分析

本节课的教学对象是小学四年级的学生。小学四年级的学生和低年级学生相比具有比较强的自行探究能力,学生在观察能力、思维能力、语言表达能力方面都有了较大的提高,有着强烈的好奇心与动手操作的能力。他们喜欢在自己的探索中获取知识,喜欢在玩中学,喜欢在做中学,喜欢在想中学,喜欢在用中学。对周边的事物有着浓厚的学习兴趣和学习愿望,对学习方式的要求上也更加多样化,因此,针对笔者所在学校的学生全部生活在农村,广阔的乡村山水,给了这些学生对大自然最朴素、最丰富的情感,因此,对自然景色,他们有着更敏锐的触角。因此,笔者过网络资源的有效利用会极大地激发学生学习这篇课文的兴趣,因此,教学中适合从创境激趣入手,反复阅读领悟,方法分析跟进、练笔升华的方式进行。

三、教学目标

(1)学会“澜、暇”等8个生字;理解“波澜壮阔、无暇”等18个词语的意思。

(2)通过正确、流利、有感情地朗读课文,感受作者优美的写作语言,感受桂林山水的美景,激发热爱祖国山河美的情感。

(3)通过分析课文,了解作者细致观察、抓住特点、运用对比描写景物的方法。

(4)学习作者抓住事物特点进行具体描写的写作方法。

四、教学重点、难点

学习课文2、3自然段,了解桂林山水的特点,感受桂林山水独特的美是本文的教学重点。领悟作者抓住景物的特点,运用对比描写景物的方法是教学的难点。

五、教学方法及学法指导

以“观察、对比、领悟、模仿”为指导,充分运用直观教学法、阅读体会法、合作学习法、讨论法、对比法、举一反三法等教学方法,通过多媒体手段的直观运用,让学生在欣赏桂林风光图片、观察景色变化、反复阅读课文,进行图片与文字对比后,让学生感受作者的写作语言美,从而学习作者的写作手法去描写所见景物。

六、课时设计

为了不打破课文的整体意境,笔者将两课时安排在一起上。初读课文,整体感知,学会生字,理解部分词语和课文的意思。分析课文,理解课文作者抓住桂林山水的特点进行具体描写的写作方法。

七、教具及课前准备

有关桂林山水的风景视频和图片课件。

八、教学过程

(一)创设情景,感知桂林的美

师:同学们,在上节课,我们的“神龙号”旅行列车穿越时光隧道,与李白、刘禹锡、白居易共同体会了敬亭山、洞庭湖、江南的美景。今天,我们的“神龙号”旅行列车将再次穿越时光隧道回到现代,与陈淼一起饱览桂林山水。咱们现在就出发……(播放桂林风光诵读资料片)

[板书:桂林山水]

(设计意图:导游式的语言,让学生有亲切感。旅行式的视频资料再现,给了学生形象直观的感受,也调动起学生的多种感官,激发学习兴趣,培养观察和思考的能力。)

师:现在咱们就进行“一比高低”这个小游戏,谁能用自己的语言畅谈一下你去桂林旅行的感受?

生:桂林的山美、水美。水特别清,山特别奇。在桂林旅行,就像在画里行走。所以有“桂林山水甲天下”的说法。美不胜收,大饱眼福……

(设计意图:让学生以小游戏的形式学习,活跃学生思维,拓展学生思路。)

(二)阅读课文,领悟桂林山水的美

师:刚才同学们都说得很好。那作者是从什么样的视角,用了哪些语言去描写他去桂林旅行的所见所闻呢?让我们一起来阅读课文。在阅读过程中,老师要提几点要求。

(1)读通课文,圈画自学生字、词。

(2)试着找一找漓江的水有什么特点?桂林的山有什么特点?

(3)课文可分几个部分?

(4)组内课文朗读交流,看谁读得最好。

(设计意图:通过提要求,让学生可以带着兴趣和悬念学习,带着问题和思考阅读,既有利于引发学生的思考,也有利于增进学习小组内部的交流。)

(三)分析课文,品味桂林山水的美

1.品味桂林的水美

师:哪个小组能推荐一名读得最好的同学,给同学们读一下课文。

学生朗读课文。

师:通过阅读课文,同学们解决了生字、词的问题。现在谁能说一说漓江的水有什么特点?

生:漓江的水静、清、绿。

[板书:水——静、清、绿]

师:谁能给大家读一下描写水静的句子?

生:漓江的水真静啊,静得让你感觉不到它在流动。

师:下面再找出描写水清和绿的句子。

生:漓江的水真清啊,清得可以看见江底的沙石;漓江的水真绿啊,绿得仿佛那是一块无瑕的翡翠。

师:作者在描写水的静、清、绿的时候,用了怎样的写作手法?举例子说明一下。

生:写水静时,用了夸张的写作手法,说水静得让你感觉不到它在流动。写水绿的时候,用了比喻的写作手法,说水绿得仿佛那是一块无瑕的翡翠。

师:说得很好。现在给大家3分钟时间,仿照“真静啊,静得……;真清啊,清得……;真绿啊,绿得……”的句式造句。

学生造句练习。

师:谁能把描写漓江美的段落给大家朗读一下呢?

学生朗读课文第二自然段。

师:老师有一个问题,作者既然写漓江的水,为什么在第二自然段的开头要写大海和西湖呢?为什么不直接写漓江的水呢?谁能告诉老师?

生:这是一种对比的写作手法,写大海和西湖是为了通过对比,更突出漓江的美。

师:通过作者对水的描写,同学们还能说出哪些描写水的成语。

生:水平如镜、波光粼粼等。

(设计意图:通过步步设疑,让学生对课文进行深入思考。)

2.品味桂林的山美

师:现在谁能说说桂林的山有什么特点?

生:桂林的山是奇、秀、险。

[板书:山——奇、秀、险]

师:请同学们找出写桂林的山奇、秀、险的词语。

生:拔地而起,各不相连,奇峰罗列,形态万千,色彩明丽,倒映水中,危峰兀立,怪石嶙峋。

师:下面同学们查找一下这些词语的词义。

学生解释词语。

师:现在咱们看一下,与这些词语相关的图片。再深刻理解一下这些词语的准确词义。

(设计意图:通过图片与文字对比,让学生进一步体验作者的语言美。)

师:请同学们拿出课堂练习本,尝试着用这些词语造句,3分钟后,老师找同学与大家分享。

学生造句分享。

师:作者在写桂林的山时,又用了哪些写作手法呢?

生:有对比,先写泰山、香山,后写桂林的山,进行对比,突出桂林的山。有比喻,比喻桂林的山像什么像什么,用了五个像,还用了一个好像。

师:说得很好。现在咱们再回顾一下桂林的山,看一下作者的描写是否准确,并让我们一起来学习一下作者的观察能力。

(设计意图:让学生通过课文与图片的对比,进一步了解作者的观察能力,也学习对事物的仔细观察习惯。)

师:谁能给大家朗读一下描写桂林山美的段落呢?

学生朗读课文第三自然段。

师:在第三自然段开头写泰山和香山,后写桂林的山的写作手法,与第二自然段中开头写大海和西湖,后写漓江的写作手法相同,刚才同学们已经说出来了。希望大家记住这样的一种写作手法,尝试着在今后的写作中进行应用。

(设计意图:通过分析、练习、朗读,让学生再次体验作者的语言美和桂林的山美。)

3.品味桂林的整体美

师:通过前面的分析,现在同学们想想这篇文章应该分几部分?分别写了什么?

生:分三部分。开头总写“桂林山水甲天下。”中间分写了桂林的山和水。结尾写到“舟行碧波上,人在画中游。”

师:同学把课文分析得很透,那么,现在老师想问一下,桂林山水甲天下中的“甲”是什么意思呢?

生:天下第一的意思,作者认为桂林的山水是天下最美的。

师:结尾写到“舟行碧波上,人在画中游。”这种描写给人以什么样的感受呢?

生:引人联想,给人以美好的遐想。

师:那么,同学们能用你自己的语言去描写一下你学习完《桂林山水》这篇课文的整体感受吗?

(设计意图:这一环节让学生用自己的语言来赞美桂林,不仅加深了学生的理解和体验,让学生有所感悟,受到情感的熏陶,更是在组织表达情感的语言中探究到了文字之美。)

(四)品味朗读,升华情感

师:桂林山水是一幅奇丽的画卷,是一首抒情的歌曲,是一段旖旎的诗篇,是一处温柔的仙境,让我们一起再次诵读课文(老师朗诵,并配以画面展示)。

(设计意图:深化主题,升华情感。)

(五)自主质疑,拓展延伸

(1)学了课文,你还有什么问题?

(2)离我们学校最近的向阳山森林公园,学校带领同学们都去了,现在同学们就回忆一下看过的景色,用生动的语言描述。

(3)小组交流,然后小组代表汇报组内还未解决的问题,并全班讨论交流。

(设计意图:将语文学习和身边生活紧密联系,使学生“得法于课内,得益于课外”,使学生的探究得以扩展。)

九、板书设计

[编辑:郑方林]

G434

A

1671-7503(2014)05-0065-03