右兰索拉唑缓释胶囊治疗胃食管反流病30例

何丽冰

(广西壮族自治区灵山县人民医院,广西 钦州 535400)

胃食管反流病(GERD)为临床常见病、多发病,严重影响患者的生活质量,甚至会危及其生命[1]。目前治疗多以质子泵抑制剂(PPI)为主,但疗效不够理想,存在较高的复发率和不良反应发生率。右兰索拉唑为新型质子泵抑制剂,是兰索拉唑的右旋对映异构体,通过双层缓释剂型,能持续地抑制胃酸分泌,发挥较好的临床疗效,且患者的耐受性相对较好[2]。笔者观察了右兰索拉唑缓释胶囊治疗胃食管反流病30例的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院2011年6月至2013年6月诊治的胃食管反流病患者60例,按照随机数字表法将其分为对照组和观察组,各30例。对照组患者中,男 20例,女 10 例;年龄 20.0~60.0岁,平均(45.0±7.0)岁;胃镜分级为 1级 15例,2 级 10例,3 级 5例。观察组患者中,男 19例,女 11例;年龄 21.0~61.0 岁,平均(46.0±7.5)岁;胃镜分级为 1级 16例,2 级 10例,3 级 4例。两组患者性别、年龄、疾病严重程度等一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组口服奥美拉唑肠溶胶囊(商品名彼司克,广东彼迪药业有限公司,国药准字 H20064032,规格为每粒20 mg),每次20 mg,每日早餐前30 min服用,治疗8周。观察组口服右兰索拉唑缓释胶囊(武田北美公司,国药准字 H1098035,规格为每粒30 mg),每次60 mg,每日早餐前1 h服用,治疗8周,必要时根据肝功能不全程度,调整剂量为30 mg。

1.3 胃镜分级标准及疗效判定标准

胃镜分级:0级,胃镜正常,可有组织学改变;1级,存在发红、糜烂症状,但不融合;2级,条状发红、糜烂症状,并且存在融合现象,但不为全周性;3级,大范围发红、糜烂症状,并且为全周性,或存在溃烂。临床疗效:显效,症状和体征消失或完全缓解;有效,症状和体征部分缓解;无效,症状和体征没有变化,甚至加重。以前两者合计为总有效。

1.4 统计学处理

采用SPSS 18.0统计软件进行分析和处理,计数资料率的比较采用卡方检验,p<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

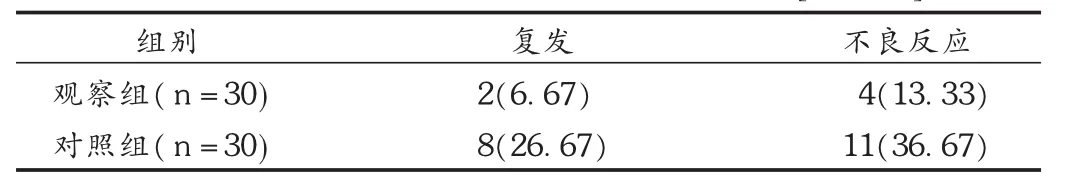

结果见表1和表2。可见,与对照组相比,观察组显效率明显提高(p<0.05)。两组患者常见不良反应为头晕、头痛、呕吐、腹泻及肝功能指标异常。与对照组相比,观察组复发率、不良反应发生率均显著降低(P <0.05)。

表2 两组患者复发率和不良反应发生率比较[例(%)]

3 讨论

奥美拉唑等第1代质子泵抑制剂治疗胃食管反流病,虽疗效尚可,但复发率较高、不良反应较多,且第1代质子泵抑制剂的药代动力学特性存在较大个体差异,这在一定程度上影响了其整体疗效。右兰索拉唑缓释胶囊作为新型质子泵抑制剂,有30 mg和60 mg两种剂量,主要适用于糜烂性食管炎、糜烂性食管炎愈合期的维持治疗,以及非糜烂性食管反流病的症状控制。

右兰索拉唑的半衰期为 1~2 h,主要在肝脏代谢,通过CYP450酶的羟化作用,进行氧化性代谢产物的分解代谢,通过尿液、粪便排出体外[3],肝功能不全患者应适当调整用药剂量,老年、女性患者的药代动力学没有明显变化。右兰索拉唑不影响华法林的抗凝活性,以及地西泮、茶碱等药物的药代动力学,但对氯吡格雷药代动力学特性的影响尚不清楚[4]。右兰索拉唑缓释胶囊利用双层缓释技术,可在不同部位释放不同肠溶颗粒,发挥药理学作用。一般情况下,服药后1~2 h,于近端小肠附近释放颗粒,出现血药浓度-时间曲线的首峰;服药后4~5 h,于远端小肠释放第2种颗粒,出现血药浓度-时间曲线的第2个峰值[5]。两者都能使血药浓度维持时间延长,提高间隔期的高效抑酸作用。

右兰索拉唑缓释胶囊,不是单纯高剂量的右旋对映体药物制剂,而是在维持原有给药方式、给药次数基础上,通过2次脉冲给药方式,形成双峰药物浓度曲线,延长药物的体内滞留时间,维持较长的有效血药浓度时间,发挥更久的抑酸作用,并且患者胃内24 h维持较高pH,改善了第1代质子泵抑制剂治疗胃食管反流病时的诸多缺陷,临床疗效更好,且其药理作用不受食物影响,更易被患者接受[6-7]。

本研究结果显示,与对照组相比,观察组显效率明显提高,复发率、不良反应发生率均显著降低。因此,右兰索拉唑缓释胶囊比第1代质子泵抑制剂的临床疗效更好,安全性和耐受性更高,值得临床推广。参考文献:

[1]孙莎莎,张 琪,赵 坤,等.老年胃食管反流病患者食道动力及胃食管反流的特点[J].世界华人消化杂志,2013,4(13):1 245-1 249.

[2]Fass R,Johnson DA,Orr WC,et al.The Effect of Dexlansoprazole MR on Nocturnal Heartburn and GERD-Related Sleep Disturbances in patients with symptomatic GERD[J].Am J Gastroenterol,2011,106(3):421-431.

[3]韩 英.右旋兰索拉唑的药理学特点及在胃食管反流病治疗中的应用[J].中国新药杂志,2012,21(6):581-584.

[4]Sharma P,Shaheen NJ,Perez MC,et al.Clinical trials:healing of erosive oesophagitis with dexlansoprazole MR,a proton pump inhibitor with a novel dual delayed-release formulation:results from two randomized controlled studies[J].Aliment Pharmacol Ther,2009,29(7):731-741.

[5]房 超,包泳初,陈庆华.右旋兰索拉唑双相控释制剂的药动学研究及其临床疗效[J].世界临床药物,2011,32(7):429-432.

[6]Lee RD,Vakily M,Mulford D,et al.Clinical trial:the effect and timing of food on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of dexlansoprazole MR,a novel dual delayed release formulation of a proton pump inhibitor:evidence for dosing flexibility[J].Aliment Pharmacol Ther,2009,29(8):824-833.

[7]Kukulka M,Eisenberg C,Nudurapati S.Comparator pH study to evaluate the single-dose pharmacodynamics of dual delayed-release dexlansoprazole 60 mg and delayed-release esomeprazole 40 mg[J].Clin Exp Gastroenterol,2011,4:213-220.