英国职业养老金发展动态及启示*

李贵强

(成都理工大学,四川 成都,100872)

职业养老金是指由雇主发起设立的,为本企业或机构雇员提供的养老金计划,它是许多国家养老金体制的核心组成部分之一。长期以来,英国职业养老金因其特色突出而受到广泛关注。特别是撒切尔夫人养老金改革曾使得包括职业养老金在内的英国私有养老金制度被许多人目为圭臬,掀起世界范围的养老金改革浪潮。事实上,英国职业养老金制度在漫长的发展过程中,几经兴衰,积累了许多经验,也留下了许多重要的教训,而且当下正面临着新的深刻变革。认真研究英国职业养老金最新发展的经验与教训,对我们正确认识职业养老金体制的发展规律,构建中国特色社会主义养老金体制,无疑具有积极的借鉴价值。

一、英国职业养老金概况

在2012年前,英国养老金体制是三支柱的,包括国家养老金、职业养老金和个人养老金。第二次世界大战结束后相当一段时期,国家养老金是主要的支柱,但从20世纪50年代末,职业养老金作用日益重要。80年代撒切尔夫人改革后,个人养老金作用上升,但目前还没有能够影响国家养老金和职业养老金的主体地位。

(一)职业养老金的类型

英国职业养老金又可以分成不同类型,具体见表1。

表1 英国职业养老金的主要类型

(二)职业养老金的规模

2004年4月,英国注册的职业养老金计划的数目达94071个。2012年,英国职业养老金所有成员为2760万人,其中活跃缴费成员为780万人,占28%;领取养老金为950万人,占35%;曾经缴费而保留养老金资格1020万人,占37%。[1]需要注意的是,大部分职业养老金计划成员人数很少,而数目很少的几个大型职业养老金计划,特别是公共部门五大养老金计划拥有众多的成员。

(三)职业养老金管理规定

主要涉及了职业养老金的成立资格、税务规定、缴费比例、退休年龄、待遇标准和监管模式等。

在设立资格上,养老金资产必需区别于雇主机构的自有资产,成立独立的养老金信托。养老金计划应具有相应的筹资标准、组织架构和成员资格规定。英国是严格遵照信托模式的代表性国家,这样的好处是可以使养老金资产不受雇主破产的影响,而且由专业的养老金信托专家投资,有利于养老金基金提高收益率。

在在税务规定上,英国是典型的EET模式。即如果职业养老金计划得到国家养老金计划办公室的批准,在规定范围内的缴费、养老金基金运营等都免税,仅在支付养老金待遇时征税。另外,1989年金融法案规定,雇主可以为高收入员工建立不享受免税优惠的完全积累制养老金计划,但这仅是一种较特殊的情况。事实上,职业养老金计划之所以在战后迅速发展,一是因为20世纪40-50年代一系列金融法案给予养老金计划的免税优惠的激励;二是因为战后劳动力紧缺促使雇主提高福利吸引人才。

在缴费比例上,英国税务总署规定了雇主和雇员的缴费比例限制,对50岁以下雇员,个人缴费比例不超过个人净相关收入的15%,加上雇主合计不超过17.5%。对50岁以上雇员,相关标准有所放松。政府这样做主要为了避免职业养老金计划成为高收入者避税的工具。另外,对待遇确定型养老金计划而言,每年的缴费比例必需聘请保险精算师测算,防止养老金基金的过度盈余或负债太多失去支付能力。缴费确定型计划的规定较为宽松,因为养老金支付风险不是雇主承担,而是取决于雇员的个人账户资产收益情况。

在退休年龄上,职业养老金计划通常会规定最低退休年龄。目前,英国国家养老金和私有部门职业养老金的标准退休年龄已经上升到65岁,但公共部门职业养老金退休年龄一般为60岁。

在待遇标准上,根据不同的养老金计划而有不同,可以是雇员最后收入的一定比例,或者职业生涯的平均收入的一定比例,或者是缴费后个人账户基金形成的年金。

在监管机构上,以前英国是“审慎监管”为主,强调行业自律和专家管理。1991年发生了著名的“麦克威尔丑闻”,①麦克威尔是英国著名的镜报集团董事长。20世纪80年代末开始,为解决弥补镜报集团运营资金不足,麦克威尔从集团职业养老金基金中挪用了10亿英镑。由于经营不善,1991年镜报集团破产,麦克威尔本人失踪,8.5万职工丧失了全部或部分职业养老金。此事件当时震惊了英国朝野。政府因此在20世纪90年代大力加强了私有养老金监管。1995年养老金法以后监管日益严格,2004年养老金法后基本形成现在的监管体制。目前主要有两个监管机构:养老金监管局(The Pensions Regulatory,PR)负责监管养老金计划成立、运作与关闭,而英国金融服务管理局(Financial Service Authority,FSA)作为英国金融市场统一的监管机构,监管养老金基金的市场投资情况。

二、面临的问题

由于老龄化和全球化的影响,以及资本市场的变化,英国职业养老金体系近年面临了日益突出的问题。同时,由于风险承担主体的区别,公共部门和私有部门养老金在面临这些危机与问题时,表现出了很大的差异。事实上,英国职业养老金近年已经形成了公有与私有部门的双轨制。

(一)公共部门养老金

1.支付危机严重。公共部门养老金主要是现收现付的,它面临的最大问题是在老龄化浪潮下,出现了支付危机。这直接导致公共部门养老金支付的财政补贴日益上升。20世纪70年代,英国公共部门养老支出占GDP的比重不到1%,目前已接近2%。其次,公共部门养老金隐形债务已经接近失控。长期以来,英国公共部门养老金成本不透明,隐形债务数量惊人。英国政府多届政府为了短期执政需要,故意用较高的折现率方式低估了未融资的养老金债务,②在养老金精算中,英国政府现在往往选用AA级公司债的收益率作为折现率,而恰当的折现率应该是与通胀挂钩的国债收益率,前者高于后者,这使得政府远低估了未融资债务。从而降低了雇主和雇员的缴费比例。截至2008年初,英国非基金的养老金隐形债务估计已高达7700亿英镑(英国财政部2008年3月统计数据)至11760亿英镑(韬睿惠悦咨询公司测算)之间。[2]相对英国的GDP规模,这个规模十分惊人,而且还在不断地增长。

2.不同养老金计划间存在不公平。公共部门养老金计划较之私人部门,有成员覆盖率高,计划类型仍然是有利雇员的最后收入计划,退休年龄早等诸多优势,待遇水平更加慷慨,而且养老金计划的财务风险有财政补贴担保,安全系数更高。英国财政研究所指出,“同样工资的前提下,公共部门职员比私有部门得到的养老金高12%,这个差距在过去10年中加大了…公共部门和私有部门的鸿沟是不可持续的,进行更多的改革势在必行。”[3]另外,最后收入计划有利于管理层和高薪员工,不利低薪员工,是“劫贫济富”的养老金逆向再分配,加剧了养老金贫富差距。

(二)私有部门养老金的问题

在20世纪80年代撒切尔夫人改革时,私有部门职业养老金曾被认为能减少国家财政支付,实现了养老金责任的市场化。因此,1986年社会保障法中大力扶持私有职业养老金与个人养老金发展。然而,90年代以来,私有部门职业养老金计划不但没有进一步提高制度覆盖率,反而日益陷入成员流失,基金隐形债务增长,以及投资亏损等不利境地。这使得英国撒切尔式的养老金体制面临了制度性困境,这也成为近年英国加大职业养老金改革,全面重塑职业养老金体制的最直接动因。

从参加成员看,90年代后期以来,英国职业养老金参与人数逐步下降,这其中基本都是私有部门养老金计划参与人数持续下降造成的。其间,私有职业养老金缴费活跃成员在1967年、1995年、2006年、2012年分别为810万人、620万人、400万人、270万人;而公共部门同期数字为410万人、410万人、510万人、510万人。[4]

政府曾希望能够应对老龄化风险的缴费确定型(DC)计划能够迅速成长,弥补现收现付的待遇确定型(DB)计划萎缩留下的空间,然而,事实是DC计划的规模只是保持了基本稳定,DB计划却在加速关闭,详见表2。

表2 待遇类型计算的私有部门养老金活跃缴费成员单位:百万人

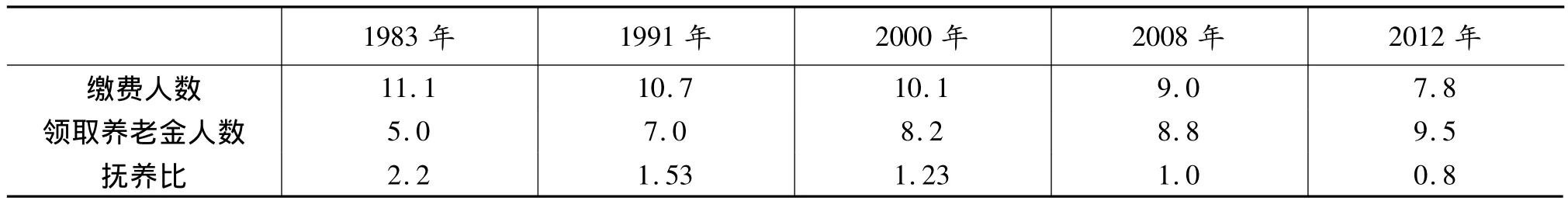

养老金活跃缴费成员的迅速下降,加上老龄化影响,使英国职业养老金计划的实际的抚养比近年不断恶化。1983年,英国职业养老金计划抚养比为2.2,2000年下降到1.23,2012年更是跌到0.8。对待遇确定型计划而言,这意味着每个退休人士只有0.8个人在缴费供养。从财务上说,这几乎是不可持续的,详见表3。

表3 英国职业养老金抚养比单位:百万人

本世纪初,英国股市出现了股灾,2008年金融危机时市场再次剧烈下跌。由于英国私有职业养老金有大量的基金投资于股市和债券市场,结果在危机中损失惨重。同时,自20世纪90年代以来,英国就业情况除在工党执政前几年较好外,都不容乐观,这也减少了许多职业养老金计划的缴费人群。大量的私有职业养老金计划在已经负债运行情况下,无法承受这样的波动而加速关闭。到2013年,英国金融时报100指数的100家大公司中,最后一家公司的待遇确定型计划也对新成员关闭了。

三、改革之道

面对职业养老金危机,英国政府深感问题严重。对此,近几年,英国政府实施了三项重要的政策调整:

(一)实施养老金个人账户制度

2002年10月,英国政府委托阿代尔·特纳(Adair Turner)负责成立了一个“养老金委员会”研究英国私有养老金改革。养老金委员会在大量调查统计基础上,从2004年10月到2006年4月,先后发表了三份研究报告。特纳报告分析了目前养老金供给和预期的养老金发展趋势,提出了包括国家养老金和私有养老金在内的全面改革建议,并为政府积极采纳。2006年5月和12月,英国政府分别发表了两份白皮书,提出在未来40年内,实施长期的养老金体制改革,并分阶段实施。这其中最重要的措施是启动了养老金个人账户(the personal account)改革。

2008年养老金法规定,自2012年10月起,最迟到2018年,所有年收入达到较低收入门槛(2012年为7475英镑),年龄在22岁到法定退休年龄之间,没有参加任何职业养老计划的雇员都将“自动加入”国家养老金储蓄计划。雇主按雇员工资3%缴费,雇员按4%缴费,政府返回国民保险捐的1%作为鼓励,三方缴费合计8%进入雇员的个人账户,由独立的国家职业储蓄信托进行管理。

由于是强制参与,同时雇主和国家都缴费,个人账户改革使职业养老金从覆盖率到缴费率都大大上升。这项措施使使雇主的职业养老金计划参与率从2007年的34%上升到2013年7月的59%。员工在自动注册启动后,职业养老金缴费率从此前自愿参与的63.5%上升到81.4%。2013年7月,劳动与养老金部部长史蒂夫·韦伯(Steve Webb)宣布自动加入国家职业储蓄信托的成员已经突破100万人。[5]政府认为,个人账户增加的储蓄每年将促进英国GDP增长0.2%。

(二)调整公共部门养老金政策

2005-2008年,以及2013年开始,英国前工党政府和联合政府先后对公共部门养老金进行了两轮改革,主要措施大体相近。包括:改变养老金计划结构,成立新的缴费确定型计划(DC计划)或职业生涯平均收入计划(Career Average Revalued Earnings(CARE)schemes)代替最后收入养老金计划;调低待遇系数,如国民保健养老金计划、教师和地方公务员养老金计划的待遇系数从60分位下降为80分位;提高雇员缴费率,如地方政府雇员缴费率将由现行5.5% ~7.5%提高至5.5% ~12.5%;提高公共部门养老金年龄并与国家养老金领取年龄接轨;以及主张将新的养老金成本在雇主和雇员之间按50∶50的比例分摊,并规定雇主支付有上限等。改革主要目标是降低财政支付水平,将老龄化成本转嫁到雇员身上。

由于激发了工会和雇员的强烈反对,2005-2008年的改革收效不大。2009年欧洲债务危机的发生,使英国政府感到了更大的改革压力。2009年12月,受财政部的委托,胡顿(Hutton)爵士领导成立了养老金政策专家组成的公共部门养老金独立调查委员会。胡顿委员会在2010年7月和2011年3月先后提交了两份研究报告,其中的改革建议得到政府高度评价。虽然工会在2011年11月曾举行了1926年以来最大的罢工,共有200万人参与,但新的公共部门改革法案却依然在2013年4月得以通过并开始实施。

(三)提出加强工作养老金的设想

2012年底,英国政府提出了绿皮书《重振工作养老金(Reinvigorating workplace pensions)》。政府提出,改革目标是增加人们的养老金储蓄,提高养老金计划透明度和可持续性等。在这份大胆开放的意见征询书中,政府提出了一系列前卫想法,如建立一种叫“意愿确定型”(Defined Ambition)的全新职业养老金计划,其特点是保证雇员的退休待遇设定一个最低线,其余的待遇附加则看雇员个人账户资金增值情况。这就兼顾了雇员的贫困风险和雇主的支付风险,实现养老金成本弹性分担。所以,这是一种很有创意的混合养老金计划。

通过这一系列重大的制度调整,英国政府预期职业养老金将会逐步重新繁荣。实际上,英国近年养老金政策的核心就是如何设计一种更有效率,但同时保障了人们养老需求的市场化私有养老金模式。撒切尔式的市场化职业养老金模式之所以出现危机,核心原因有两个:一是老龄化带来的客观的支付成本上升;二是原有养老金计划没有实现成本的合理分担,要么偏向了雇主(公共部门养老金),要么让雇员承担风险(私有部门职业养老金),导致了制度参与者的退出效应。养老金个人账户的建立,重新确立了国家和雇主在缴费确定型养老金计划中的应有责任,鼓励了个人储蓄;而公共部门养老金改革,核心就是削减中长期政府和雇主的养老金支付成本;意愿确定型养老金计划则体现了政府希望未来的养老金风险在国家、雇主和雇员之间分担的想法。

四、对中国的启示

近年以来,由于老龄化和世界范围经济危机的影响,许多国家都开始了新一轮福利调整。此次英国职业养老金改革虽然还有一定不确定性,但就其目前取得的进展看,成效可能会超出了此前很多观察家的预期。英国职业养老金改革的经验与教训,对我国完善养老保险制度有积极启示意义。

(一)对养老金各支柱的地位作用要有清晰规划

世界银行提出的养老金多支柱理论,是理解养老金体制的重要切入点。在这点上,英国的国家养老金、职业养老金和个人养老金组成的多支柱体制总体是有效果的。但如果具体到一些细节,如第二支柱的职业养老金的定位,如何明确其中政府、雇主与个人的养老金责任划分等方面,英国人犯了不少错误。英国公共部门职业养老金的主要问题是政府大包大揽,雇员缴费率太低,待遇却过于优厚,使支付风险集中于雇主与财政,没有体现第二支柱的风险分担原则。而私有部门养老金的问题在于向雇员过多转嫁了市场风险,没有体现应有的财政支持力度和社会再分配。近年,英国政府的改革针对不同的情况,提出了不同的措施,这实际是对养老金各支柱与各模块功能的一次重新定位,主要目的是更好地实现养老金责任分担和风险共享。

我国养老保险制度也面临重新定位的难题。我国目前基础养老保险制度实际上担负了国家基本养老金和职业养老金两种职能,养老金的统筹账户与个人账户无法真正分开运行。其后果是国家养老金责任过大,同时不同养老金制度间不公平,形成了双轨制。由于基础养老保险制度的挤压,从2005年开始的“企业年金”改革失去了生存空间,导致改革近8年后,真正意义的企业年金覆盖率仅有1%的尴尬现实。这种情况的出现,实际是由于我国养老保险的各支柱定位模糊,功能区分不当造成的。

对此,建议建立统一的国民养老金制度,使现有的基础养老保险制度在功能上拆分为国民养老金和职业养老金两大模块,前者实现全国统筹,重点保障基本收入底线;后者做实个人账户,与职业年金合并后独立运行,重点改善收入。调整后养老金“并轨”目标将仅集中在国民养老金模块上,就减少了社会矛盾和财务成本,还能推动职业年金发展进入快车道。

(二)要让市场发挥决定性作用,同时更好发挥政府作用

英国90年代末以来私有职业养老金出现的持久衰退现象,曾经让支持撒切尔市场化改革的人大跌眼镜。事实上,如果缺乏责任分担机制和严格监管,完全分散的自由竞争的职业养老金体系会出现了一系列严重的问题,在阿根廷,这样的管理混乱甚至造成2012年政府逆向改革,即将个人账户养老金计划重新变回现收现付制。在英国,私有部门养老金发展的不足包括:没有明确雇主和国家强制缴费责任,导致雇员参与积极性下降;养老金基金规模不足抵抗市场波动风险;养老金基金情况复杂监管困难,易被挪用;分散化信托模式使基金管理费太高,损害了雇员利益;以及基金制缺乏再分配功能带来的贫富分化等。究其原因,这些不是加强市场机制有错,而是英国政府没有处理好市场和政府的关系,导致了无序竞争的发生,降低了养老金基金的配置效率。

2008年英国政府决定引入个人账户制度,实施强制缴费,其中雇主和国家的补贴合计后,与雇员的缴费一样高(4%∶4%),激励了雇员参与积极性;同时成立国家职业储蓄信托以发挥基金管理的规模效应,降低了管理费率。这体现了职业养老金中政府的适度责任,实现了市场定位的,政府与市场充分合作的新型养老金责任分担机制。从这点说,保罗·布瑞基(Paul Bridgen)等甚至认为,这个政策将在英国建立一种欧洲大陆式的社会民主主义养老金体制。[6]

对此,建议在我国不同的养老保障领域应有不同的改革重点。如机关事业单位改革中,特点是国家管得太多,支付成本太高,养老金基金没有精算平衡,因此应当将加强缴费原则和养老金精算平衡作为下一阶段的工作重点。但在90年代末的旧农村合作养老保险试点中,却是另外一个极端,完全的基金制加上无序的基金管理,突显了政府财政补贴范围与力度太小,监管不到位等问题,最后导致试点无法继续。在新的农村社会养老保险改革中,我们应当适当加大财政支持力度,建议采取现收现付制度,并尽快全国统一标准,将重点放到防止农村老年贫困上。

(三)老龄化冲击下,应当逐步提高退休年龄

老龄化最大的影响是改变了抚养比,使现收现付的待遇确定型养老金制度出现了巨大的隐形债务和支付危机。在经济增长相当时期内不可能对冲抚养比下降影响的情况下,只能选择降低福利、增加缴费或提高退休年龄。这其中,提高退休年龄是最可行的选择。英国政府提高公共部门退休年龄的改革曾经引发了广泛的反对,但英国工党和保守党在此点上达成了高度共识,说明这一政策是大势所趋。我国职工退休年龄偏低,至今仍然基本沿用1951年《劳动保险条例》及1955年《关于国家机关工作人员退休暂行办法》的规定。在老龄化日益突出,而且是未富先老的养老形势下,我国应当及早制定渐进式延迟退休年龄政策,并做好民众解释工作,防止因短期的社会公众情绪化因素而延误了“人口红利期”的改革时间窗口。

(四)信息透明是凝聚改革共识的有效途径

英国历届政府为了短期执政需要,曾经长期隐瞒公共部门职业养老金基金的隐形债务规模,误导了公众的认识。目前我国养老金信息透明度严重不足,养老金隐形债务问题没有得到足够重视,社会公众对养老金改革的认知更多是情绪化的,这对推出具有长远眼光的改革举措无疑是不利的。对此,应当加强我国养老金信息披露制度,引导公众正确认识养老金体制现状与发展规律,争取公众对改革地更大支持。

[1][4]The Office for National Statistics,Occupational Pension Schemes Survey,2012,P6,P5.

[2]The Public Sector Pensions Commission,Reforming Public Sector Pensions Solutions to a growing challenge,July 2010,P8.

[3]Institute for Fiscal Studies,Green Budget,January 2008.

[5]The Actuary Team,Automatic pension enrolment hits 1 million,19 July,2013,http://www.theactuary.com/news/2012/10/automatic-pension-enrolment-hits-1-million-mark/

[6]Paul Bridgen,Towards a social democratic pension system?Assessing the significance of the 2007 and 2008 Pension Acts,the Social Policy Association conference,University of Lincoln,July 2010,P2.