打造中国版“市政债”

今年4月份,经审议的《预算法修正案(草案)》三审稿,有条件放开了对地方政府的举债权限。一石激起千层浪,市政债再成焦点。当然争议也很大。反对者认为:地方政府行为软约束,倘若放开口子,则债务问题会更加严重甚至失控,所以在财税配套改革完成前,孤军深入不可取。

以上担心可能过虑了。在笔者看来,发行市政债能够为地方政府立规,促其加大透明度,强化预算约束,在法律和市场的双重监督下,正可以减少或避免不规范、不合规的行为。另外,对于市政债的发行,财税配套改革固然重要,但不能坐等财税改革完全落地,否则可能失去良机;况且,市政债或还有倒逼财税改革之效。

基于以上认识,现阶段市政债完全可以逐步推进,打开突破口。中国的财税改革、地方政府的融资格局和债券市场的发展态势,均将因此而发生深刻变化。

数字背后的反差与思考

据审计署报告,截至2013年6月,在地方政府10.89万亿元负有偿还责任的债务中,企业债券、中期票据和短期融资券合计5289.06亿元,占比4.86%。若再加上6146.28亿元地方政府债券,合计1.14万亿元,占比10.5%。

但与地方政府有关联的债券规模(只能说有某种关联,但关联性究竟多强,则需另做分析,不可简单等同),可能比数据显示的要大。

这里提供几组数字。一是城投债规模(这里所指城投债,用的是Wind资讯的定义,即发行人股东为“当地地方政府或下属机构”,业务范围为“当地城市的基础设施服务或公用事业”,并将全国性公司、上市公司排除)。数据显示,城投债余额2013年6月底、2013年底和2014年6月底分别为2.28万亿元、2.56万亿元和3.32万亿元,较审计署报告高出数倍。

二是2013年底,地方国有企业发行的债券(通常称为产业债)余额为1.85万亿元。其与审计署报告有多少交集很难估算,但视采用的标准,不排除会有一部分是属于地方政府性的(虽然估计量级不大)。

三是各类发行体数量。按照银监会定义,地方政府融资平台是指由地方政府出资设立并承担连带还款责任的机关、事业、企业三类法人。

在银监会的大名单上,截至2014年6月份,地方政府融资平台共有11327家。而被审计署审计过的融资平台则有6170家,占融资平台总数的54.47%。作为对比,共有835家平台公司发行过债券,而发行过城投债的企业有1193家(城投企业中包含了绝大部分的融资平台)。

根据上面几组数字来推算,可能与地方政府有关联的债券,体量则要较官方显示的大出很多。这说明,其实不必太过担心给地方政府打开市政债的口子,因为绝大部分城投债的性质其实与市政债无异,只是没有按照市政债来对待、来管理而已。

是时候还城投债以本来面目了,这样反而有助于提高地方政府的融资效率,并有效降低成本。

虽然债券体量较审计署明显偏大,但占比仍然偏低。我们看一下美国地方政府融资结构的数据,就可看出其中差距。

截至2014年3月末,美国地方政府债务总额5.1万亿美元,其中市政债2.9万亿美元,占比57.2%,应付养老金款项1.37万亿美元,占比26.9%,商业应付款7961亿美元,占比15.6%,贷款只有163亿美元,占比0.3%。市政债券和贷款相比,完全不成比例。

这在很大程度上是因为地方政府的资本性支出期限长,而只有债券才能够提供长期负债,银行很难提供大额的长期贷款。

数字的反差带给我们如下思考:一是建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制方向是正确的;二是城投债已为市政债铺路。中国应致力于改善债务来源结构,减少银行贷款,在还城投债以本来面目的同时,增加债券所占比重,并降低对影子银行的依赖。

“软约束”与“硬约束”

必须承认,地方政府及其关联机构确实有很多“软约束”的地方,有时为拿到资金不顾一切:

一是不怕成本高。敢于背负10%甚至更高融资成本的,除了房地产企业,大都是融资平台或城投公司。有些公司一边以7%的成本发债,一边以14%的成本通过信托融资,并行不悖,令人惊诧;

二是藐视规则,经常做出非市场的扭曲行为。比如,各种不规范的注资,资产的随意划转,信息披露经常不及时、不到位,等等。

但是,也应该看到,资本市场能够规范地方政府的行为,使“软约束”逐渐变成“硬约束”。当然这需要一个过程。

地方政府公开发债,其行为会受到两方面约束。

一是信息披露。

除发行前信息披露外,发行后还有季报、半年报和年报等定期或不定期的信息披露,重大事项还要及时公告。虽说不能都做到,且有时进度慢,无论怎样已有很大进步。

另外,评级公司会跟踪评级,投资者也定期评估。从投资者角度,一旦觉得有问题,用脚投票会非常彻底,毫不犹豫。所以,这个市场在信息披露、产品甄别方面约束力是很强的。

二是信用定价。

因大量城投债的发行,对地方政府的信用定价已经开始。这一点在2011年体现得非常明显。

当年,有多家城投公司违规划转核心资产,并遭监管部门处罚,投资者反响也十分强烈;也有企业因现金流不足暂停利息支付,引起轩然大波。因城投债利率高,投资者一度十分偏好,大量参与投资和交易。

但从5月份开始,这样的事件频繁出现,加上当时的经济环境和宏观调控,导致城投债大跌,几百个基点的信用利差很快就上去了,有很多机构尤其是基金和一些保守机构迫于各种压力,大量卖出甚至清仓,加剧市场下挫。自此各方对城投债风险定价开始高度关注,并全面评估。

总之,以上信息披露机制,以及市场参与者和监管部门的多重监督,有助于把当前城投企业和地方政府还比较软的约束逐渐转化成“硬约束”,这个很重要,也会很有效。

正本清源“城投债”

城投企业因其政府出资并服务于当地基建背景,加之地方政府承担的连带偿还责任,使之具有与政府关联性强的显著特征,其发行的债券与市政债并无本质差别。因自身生存能力有限,评级和估值主要看能得到多大力度的政府支持。

这使其成为债券市场成分复杂的“异类”,且已占据信用债30%的巨大份额。尤其是在“城投债”的偿还和存续对再融资的依赖相当强的情况下,对其正本清源、回归市政债本质的要求十分迫切。

我们对城投债发行人进行了整体评估,发现其特点是盈利能力较弱,短期偿债压力大,极度依赖再融资。城投企业货币资金/短期债务呈逐年下降趋势,现金生产能力不强,经营性现金流偏弱,不足以支付利息和到期短期债务,必须依靠借债维持资金周转。

但这种非企业内生的现金流具有天然的脆弱性,一旦融资紧缩将导致短期偿债指标迅速恶化,其流动性风险始终值得关注。

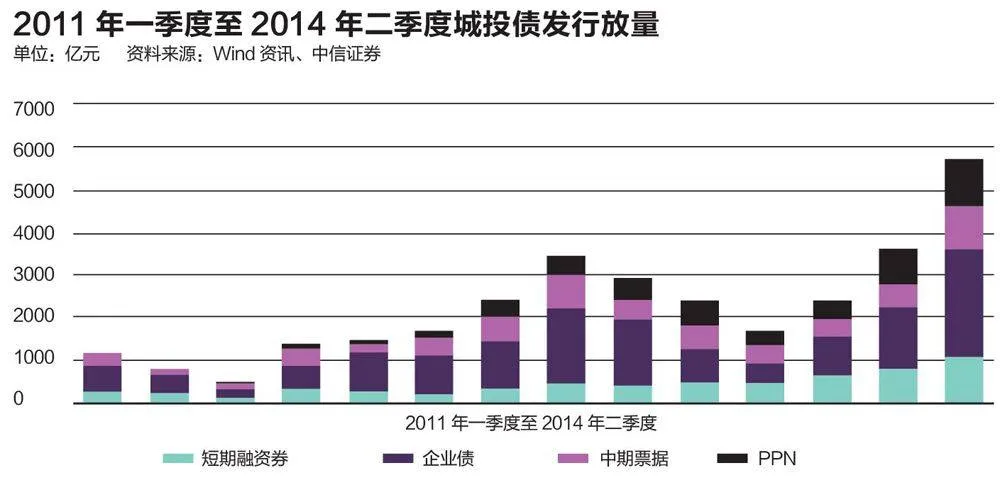

今年以来,为应对城投企业的流动性风险,虽然其通过信托等渠道的非标融资在收紧,但其债券渠道发行却大为松动。

比如,发改委允许平台公司发行部分债券对“高利短期债务进行置换”,交易商协会放宽了城投发行人标准,使得城投债发行量显著增加。再融资压力减轻,短期偿债能力提高,城投债一度受到投资者追捧,信用利差也明显下降。

但这只是暂时的,因监管部门的再融资政策时紧时松,难以捉摸。由于大部分城投债资质较差,若无隐含的政府支持,风险溢价也会更高。

这种隐含的政府支持,就是所谓的“刚性兑付”预期,对透明度不利,扭曲债券市场,更妨碍财税体制改革的深入。应该将城投债隐性的政府支持和还款来源显性化、透明化、阳光化,还其市政债的本质。

为市政债定规:标准与分类

我们理解的市政债,是指由地方政府及其所属机构或授权实体发行,所募资金用于城市建设等公益性资本支出或弥补当期运营的长期预算赤字的债券;但不得用于经常性支出和竞争性领域项目支出,同时限制借新还旧。

在现阶段,可将我国的市政债券划分为一般责任债券和收入债券。

前者由政府的全部财力或某一特定税种做担保,通常用于公益性较强而很少产生收入的项目。这类债券的融资与偿还应全额纳入预算管理,并计入政府赤字。我国当前的地方政府债券,以及一部分城投债,可以划入这一类。

收入债券一般对应有一定收益的公益性项目,主要以项目运营收益作为还款来源,辅之以对应的政府性基金。这类债券可不列赤字,但应纳入预算管理。城投债中减掉被纳入一般责任债券的部分,余下的大多可被归入这一类。

一个重要的原则是谁用钱谁发债。财税体制改革的重要目标之一,是使事权与支出责任相适应,让资金使用和债务主体相匹配。所以,市政债券也应该是谁使用谁发债。要避免由中央政府或省级政府代替下级政府发债,或者由上一级政府发债之后转贷下级政府。

它的负面效应堪比中央对地方的转移支付,容易导致地方政府道德风险和滋生腐败,并由此带来预算约束软化。这一原则既适用于当前正在试点的地方政府自发自还的债券,也适用于未来正本清源后的其他类别的市政债。我们遗憾地看到,在自发自还试点的部分地区,其发行的债券中仍涉及对所辖市县的转贷,应逐步取消。

关于地方政府的资产负债表问题,有一些地区尝试在编制。它有待权责发生制的政府综合财务报告制度的建立,以及对资产的有效评估。初期可以使用相对简化的办法,一些流动性差的资产或不易估值或归属不清的,可以先放在一边,留给市场去甄别。

目前人民银行已开始编写各地的社会融资规模表,审计署的审计保持一定频率,加上一些定期信息披露,透明度在逐渐提高。

就当前自发自还的地方政府债券来看,信息披露涉及债券概况、信用评级、近三年经济情况、财政收支安排及截至2013年末债务情况,多属已公开数据。但不包含收支变化的有关说明,债务情况有总数,尚无细项,逾期债务率等相关数据及存在的问题等鲜有提及。

如何选择发债主体?怎样厘定发债额度?包括当前这批十个省区市的地方政府自发自还试点,就有不少地方政府问:为什么有宁夏?其实很清楚:主要是因为其财政纪律有效,经常性预算平衡具有持续性,负债率和债务率都比较低。

这就是标杆效应,它体现了正向激励的作用,应该强化。

从一类产品到一个市场

市政债不仅是一个债券品种,更是一个市场。有效推动这个市场,有很多问题需要面对和解决。

一是信用评级。中国债券市场评级存在不少问题,经常不能准确反映信用差别,且易上难下。

以城投债为例。与相同评级的非城投债相比,城投债的利率普遍较高,最高时利差高达180个基点,大多时候都有几十个基点。非但如此,同等评级城投债之间也有利差,且十分明显。市场对此只有自己鉴别,对于缺乏甄别能力的投资者,只能一头雾水。

还有不少AAA评级的债券,其实是按AA+或更低级别的价格在交易,反映出评级下调滞后于市场的现实。

二是税收政策。在美国,投资市政债一般会免除联邦所得税。日本、德国也都有类似的税收优惠。

中国地方政府发债试点也有企业和个人利息所得税减免的规定。但中国国债本来就是免税的,所以即便地方债免税,也无法建立起税收优势。而现有城投债视同企业债,利息收入要征收20%的所得税。

三是完善投资者结构。地方政府自发自还债券试点,引入了评级,无论评级多高,按照商业银行资本管理办法,风险权重都应为20%。而城投债的风险权重则为100%。

在市政债启动时,如果能够适当降低风险权重,有助于投资者积极参加认购。另外,应大力发展个人投资者,开拓OTC市场。

四是流动性支持。如果债券缺乏流动性,则投资者认购和交易意愿会显著下降。

目前试点的地方政府债券,虽然政策规定可以质押融资,但愿意接受的机构寥寥无几,因其流动性不佳,不被视为好的质押券。

五是合理定价。中国的地方债发行有个怪现象,就是其利率有低于国债的倾向。

今年新的自发自还试点办法规定,如果地方债利率低于前五日国债均值,则需向财政部重点说明情况。

有此规定之后,我们看到像广东,其6月23日发行的债券利率与前五日国债利率均值相等,仍无视地方债二级市场估值与国债仍有30个基点左右利差的事实。

地方债与国债比无税收优势,风险权重高,流动性也差,似乎无论如何都应该有点溢价才对。这反映出定价还存在很大程度的非市场化因素。

以上问题的解决,对于一类新产品、一个新市场的创立与发展均非常重要。总之,一边大力推进财税改革,一边推动市政债市场发展,二者完全可以并行不悖。