车企股权放开挡不住

“汽车领域合资股份比例放开还要往后放一放。开放是迟早的事,但要分阶段有序地实行。”苗圩的一席话,石破天惊。

苗圩曾执掌过中国大型国有车企东风汽车公司,现任工信部部长。在今年“两会”期间,他的这番表态,算是给近期汽车合资公司股份比例限制的热议定了调。此前四个月里,贯穿中国汽车发展多年的该焦点问题持续发酵,业界争吵近白热化。

十八届三中全会的《决定》提到:“进一步放开一般制造业的外资准入限制,让市场在配置资源时起决定性作用。”商务部迅疾响应,“未来将进一步放开钢铁、化工、汽车等一般制造业领域的外资准入限制,包括放宽外资在注册资本、股权比例、经营范围等方面的限制。”

1994年颁布实施的汽车工业产业政策中,规定了在中外合资企业里中方的股份比例不得低于50%。这一股份比例红线面临着持续不断的冲击,牵动着中外方的巨大利益。须知,2013年的中国汽车产销量已突破2000万辆,连续五年成为全球第一大汽车市场。

借三中全会释放的积极信号,中国汽车业界迅速形成正反双方,就放开股份比例的话题展开辩论。正方主要是外资车企、欧盟商会、以吉利为代表的部分民营车企,和部分市场经济拥趸的经济学家,他们认为股份比例应该放开。

反方包括中国汽车工业协会和国有汽车企业,基本反对放开股份比例。中汽协常务副会长兼秘书长董扬的立场最鲜明:“汽车不能放!汽车产业是国民经济的重要支柱产业,对国民经济的转型升级和中国梦的实现有举足轻重的作用。”为此,中汽协上书中央政府,呼吁不要放开股份比例限制。

放,还是不放?这场争论的内核到底是什么?在倡导市场配置资源的今天,一纸政策能否束缚住汽车企业股份比例更自由的变动?

外方的股权诉求

1984年,首家中外合资汽车企业上海大众提出的中外双方50∶50的股份比例,基本沿用至今,并被产业政策固化。

彼时的德国大众汽车公司董事长卡尔·哈恩认为,50∶50是一个公平的比例。虽然德方主导产品环节,但在幅员辽阔的中国,大众只是一个外来者,需要中方的合作,对等的股份比例有利于平等交流。

当时中方所倚仗者,无非广袤且充满潜力的大市场。此后,几乎所有合资项目,中方都牢牢把控住渠道。“市场换技术”的战略口号,在中国汽车领域长期震天响。

三十年弹指一挥,如今再来审视中外的实力对比,业界却悲哀地发现,外方依然拥有品牌红利和技术的绝对优势,中方在技术突破上进展缓慢,所恃者,依然是中国这个大市场。

更令人关注的是,外方在本土化上已经做得相当出色,而中国的大市场正变得越来越饱和,早非当年跑马圈地的蓝海。

“随着‘市场换技术’的破产,大家连口号都懒得喊了。国内车企能够在合资公司中赚到50%的收益,就已偷着乐了,多赚一天是一天。”多位业内人士向《财经》记者表示。

有人称,若无1994年颁布的汽车产业政策对股份比例的硬性限制,中方早已在合资公司中沦落为小股东。外方利用产品优势向中方提出改变股份比例的诉求,已经越来越频繁。

一汽-大众是少有的中外方股份比例为6040的合资企业。高端汽车品牌“奥迪”热销等因素,一汽-大众去年创造了3200亿元的销售收入,是名符其实的国内第一大合资车企。随着中国市场对新车型的期盼越来越高,寻求车型的全球同步或尽可能减少时间差,是中国所有合资车企的首要大事,但中方在谈判桌上却无砝码和外方谈。“外方的诉求很单一,就是要求增加股份比例,至少先增加到50%。”一汽-大众的高管向《财经》记者表示。

大众中国的高层人士,从不否认大众在一汽-大众里一直争取更多股份的努力。“30年来,中国合资车企中外资从未持股超过50%,随着政策开放、市场竞争加剧或者通过证券化的方式,这样的结构未必没有变化,我们甚至看到了这样的前景。”大众中国一位外籍高层人士向《财经》记者坦言,“当然,这本不应由大众来说。”

在更多50∶50股份比例的合资公司里,类似的事情也在不断发生。围绕股份比例争议,外方在进攻,中方在防守,这是近年来的基本态势。

无力的“防狼说”

去年三中全会后引发的汽车企业股份比例讨论中,阻碍股份比例放开的言论,逐渐显得无奈和弱势。

沉寂已久的“汽车强国论”再度被抛出。对于国有车企和其背后的行业协会而言,一条简单的逻辑是:放开股份比例只会加大外方在合资公司的话语权,进而使得本土车企利益受损,外方甚至会利用全球供应链的优势降低价格,进入原先属于自主品牌的低价市场。

“发展了十来年,总算有了几个自主品牌。如果它们再被淘汰,别说汽车强国梦,连遮羞布都没了。”一位中汽协的专家告诉《财经》记者。

在众多独立汽车观察人士看来,中国没能成为汽车强国,自主品牌发展黯淡,和外资关系不大。目前自主品牌汽车的市场份额已下滑到了40%以下,产能利用率不到60%,低于国际厂商平均水平,盈利依靠财政补贴或母公司输血,而母公司的利润来源,恰恰主要依靠从合资公司获得的50%收益。

更关键的是,中国自主品牌缺乏核心技术、附加值低下、没有品牌溢价,并由此造成零部件供应链长期低端化和产业链管理落后。期冀通过汽车这一支柱产业拉动庞大产业链的梦想,现在看来遥不可及。

汽车分析师钟师认为,中国乘用车市场份额七成是由合资车企支撑,国内先进的零部件企业全由外资主导,这时中国汽车行业重提成为世界汽车强国的梦想,不免有些滑稽。

韩国发展汽车产业,与中国差不多同时。其也曾和中国一样,通过种种政策限制外资,以保护本国汽车工业,如提高关税、限制国外直接投资和限制股份比例。这一切,都是为了让本国汽车工业有足够的时间发展起来。期间,韩国政府一直坚持用资金换技术,鼓励自主开发,尤其是重点鼓励零部件产业的自主发展。韩国对内通过竞争机制,关闭不符合条件的车企,终于集约化地形成了“现代”等一批大型车企。在汽车国产化和出口规模确定后,韩国才逐渐放开了对外资的管制。

相较之下,中国限制外资所占股份比例30年,但三大车企为首的中国本土车企并没有抓住机会,取得像韩国般在国产化上的显著进步。这实在怨不得近年甚嚣尘上的“股份比例放开论”,清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福全直言,并非强大的合资公司造成了现在中国自主品牌不够强大的现状,实际上是机制问题。在他看来,对外暂缓放开股份比例的时间差,要尽可能让国内的自主品牌做好准备并形成竞争力,同时也要让这些本土车企身负压力,“扶不起的阿斗就该淘汰”。

业内比较主流的一种呼声是:竞争机制最好不要先来自外部,而是来自内部。在对外开放股份比例之前,先对内放开,让民资黑马更多地闯入汽车产业。

《汽车商业评论》总编辑贾可认为,由于旗下合资公司盈利能力强,国有大车企内生变革的动力不足。如果将民营资本引入国企,将国有企业变成一个混合所有制的股份制公司,让其在董事会的掌控下运作,这样才能有助于促进这些汽车公司正常运作。

多位业内人士呼吁,现阶段不必多谈合资股份比例,而更应聚焦不同所有制车企的公平竞争问题,及国企体制的改革。

“对于国有大车企而言,需要各种不同所有制资本的进入,更需要考核机制和目标的调整,更需要用人机制的改革,更需要更大的自主权,更需要引入职业经理人。如果不这么做,即使内外都放开了,也不能达到做强汽车产业的效果。”赵福全说。

全球化与股份比例放开

诸多业内人士认为,在倡导市场配置资源的今天,在中国企业越来越多走出去、也越来越多包容外国企业走进来的背景下,资本的选择权,终究不会被一纸政策所束缚。

对于决策者而言,汽车强国梦固具诱惑力,但中国汽车业的发展现状,不足以让决策者在较长时期坚持股份比例限制政策。随着中国对外投资规模和力度的不断加大,不用政策硬性规定股份比例势在必然,苗圩和商务部的表态已然明确。

事实上,随着中国企业的国际化程度日益提高,曲线改变股份比例的事早已发生。

2013年11月,北汽集团与戴姆勒全面战略合作签约。合作细节包括:戴姆勒以6.25亿欧元的价格,获得北汽集团旗下上市平台“北汽股份”12%的股权。同时,双方对两个合资公司的股份进行微调:整车企业北京奔驰汽车有限公司(简称北京奔驰)方面,戴姆勒股权从50%下调至49%,北汽股份所持股权上升至51%;而在销售公司北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司上,戴姆勒的股份增加到51%,北汽股份则下调至49%。

复杂的换股背后,其实冲击了50%的股份比例限制。戴姆勒持有北汽股份12%股权,但北汽股份持有51%的北京奔驰股权,这意味着戴姆勒间接持有了6.1%的北京奔驰股权,加上直接持有的49%,相当于持有合资公司超过55%的权益——超过目前政策规定汽车合资企业外资占股不得超过50%的规定。

戴姆勒全球总裁蔡澈(Dieter Zetsche)自然不会承认,他只是强调在北京奔驰这一层面,戴姆勒的持股是49%。“从一开始,我们就没有任何意图要绕开政策限制。我们所做的,就是和北汽就各项事宜达成一致意见。最重要的,是政府行业主管部门通过了审批。”

同样的事,或将出现在东风汽车入股PSA标致雪铁龙集团(PSA Peugeot Citron)上。3月底,东风将增资8亿欧元,入股濒临财务困境的标致雪铁龙,获得后者14%的股权且并列三大股东之一。

东风与标致雪铁龙在华的合资公司神龙汽车公司,现在正处于历史最佳状态,2013年销量突破50万辆,成为向来倚靠欧洲市场的标致雪铁龙在本土市场外的最大惊喜。随着东风持股标致雪铁龙,神龙公司原先50∶50的股份比例,事实上也会出现变化。

多位合资公司的高层人士在接受《财经》记者采访时表示,合资公司的股份比例之争中,存在“明门槛”和“暗门槛”。“明门槛”是写到政策文件里的,即外资不能突破50%;“暗门槛”是潜规则,即内资在多数情况下也尽量不突破50%(一汽-大众个案除外)。“若纯粹按照商业逻辑,合资双方的力量对比,是影响股份比例之争的唯一因素,这不是政策或潜规则能够束缚得了的。”

外方拥有产品主导权,这点确然无疑。但在国际竞争越发激烈的背景下,各区域市场冷热不均,各家车企经营状况不一,中方的市场优势、资金优势,在部分没落车企身上也有所体现。2009年,曾经的世界500强冠军通用汽车陷入破产保护,上海汽车集团甚至友情增持上海通用1%的股权,以支援通用汽车,后来此1%的股份被通用汽车回购。

新成立的东风雷诺汽车有限公司高层人士向《财经》记者坦言,如果真的放开股份比例,会是一个动态的变化过程,“也许某些外方能获得60%、70%的股份,但也有些外方甚至只能获得30%、40%的股份。或者说,随着中国公司国际化程度提高,其股份的变动更为灵活和即时”。

全球化的背景下,中国市场和中国资本的参与度,将更直接影响中国的政策变化。“要知道,这不是行业里的事,而是政策顶层设计的事。”钟师称,如果中国急迫地对发达国家投资,别人对我们政策保护“将军”,我们就只好认,必须退一步;但如果不想对外投资,关起门来怎么玩都行。

民族色彩较浓的自主品牌,也将在全球化的视野中拥有新的定义。商务部国际贸易经济合作研究院研究员王志乐认为,我们需要打破地方保护,消除市场壁垒,把中国市场作为全球市场的一部分,积极参与全球竞争,从全球市场高度培育和发展中国企业的品牌。

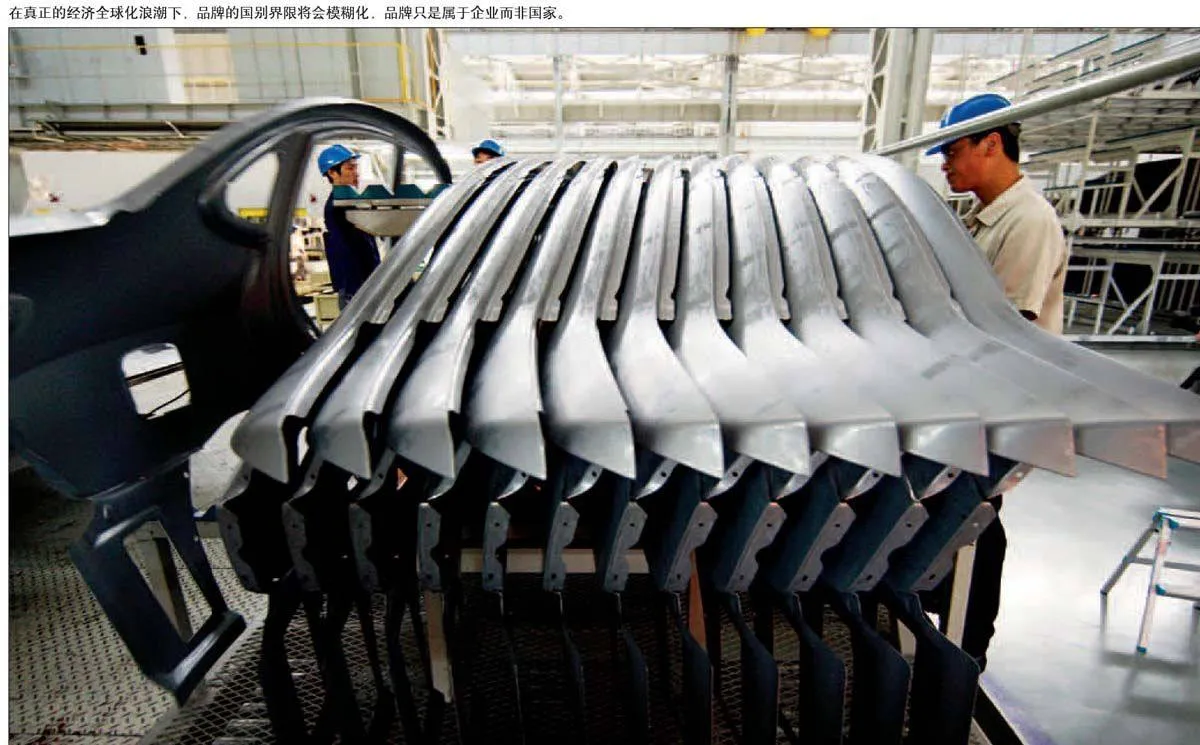

更多的行业人士认为,自主品牌或许是个伪命题。在真正的经济全球化浪潮下,品牌的国别界限将会模糊化,品牌只是属于企业而非国家。如上汽整合的名爵,吉利收购的沃尔沃,都将是中国企业呈现在世界上的知名品牌。