图像分解应用于幼儿美术鉴赏课的有效性分析

【摘要】在宾王幼儿园的实验性教学中,图像分解作为帮助3—4岁幼儿解读抽象艺术的认知途径被广泛应用在教学过程之中,达到了提升幼儿感知力、理解力以及表达力的效应。

【关键词】图像分解 幼儿 感知觉

【中图分类号】G613.6 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2014)02-0222-02

艺术教学设计中直接性的将纯视觉的艺术品用于创作教学或鉴赏教学,容易出现“视觉经验的隔阂”[1]。因为缺乏肢体与素材互动产生的感官记忆,又没有与生活经验相关联的学习迁移,从而造成不能产生知觉体验的结果。因此通过图像分解的教学手段来进行素材本质的体验活动,以便产生经验联结,其有效性是笔者在以下实验中致力于解决的问题。

一、教学实施目的性分析

本课程是以图像分解的手法分解艺术作品中的点、线、面等基本元素,知识点的关系表见图一,如分解亨德瓦塞尔《蜗牛》中的螺旋形线条、分解蒙德里安《开花的苹果树》的线条交错组成的不稳定图式等,幼儿通过欣赏分解后的各种素材,进行有意义的符号系统的感知与记忆,在教学设计中,知识的组织是建构在学生生活或已有图式经验相联结的基础之上进行的艺术鉴赏,旨在通过“艺术经验和日常生活经验之间的连续性认识”[2]形成螺旋形结构,开展知识的有意义的统整和自我建构。

二、教学设计展示

三、课堂观察反思

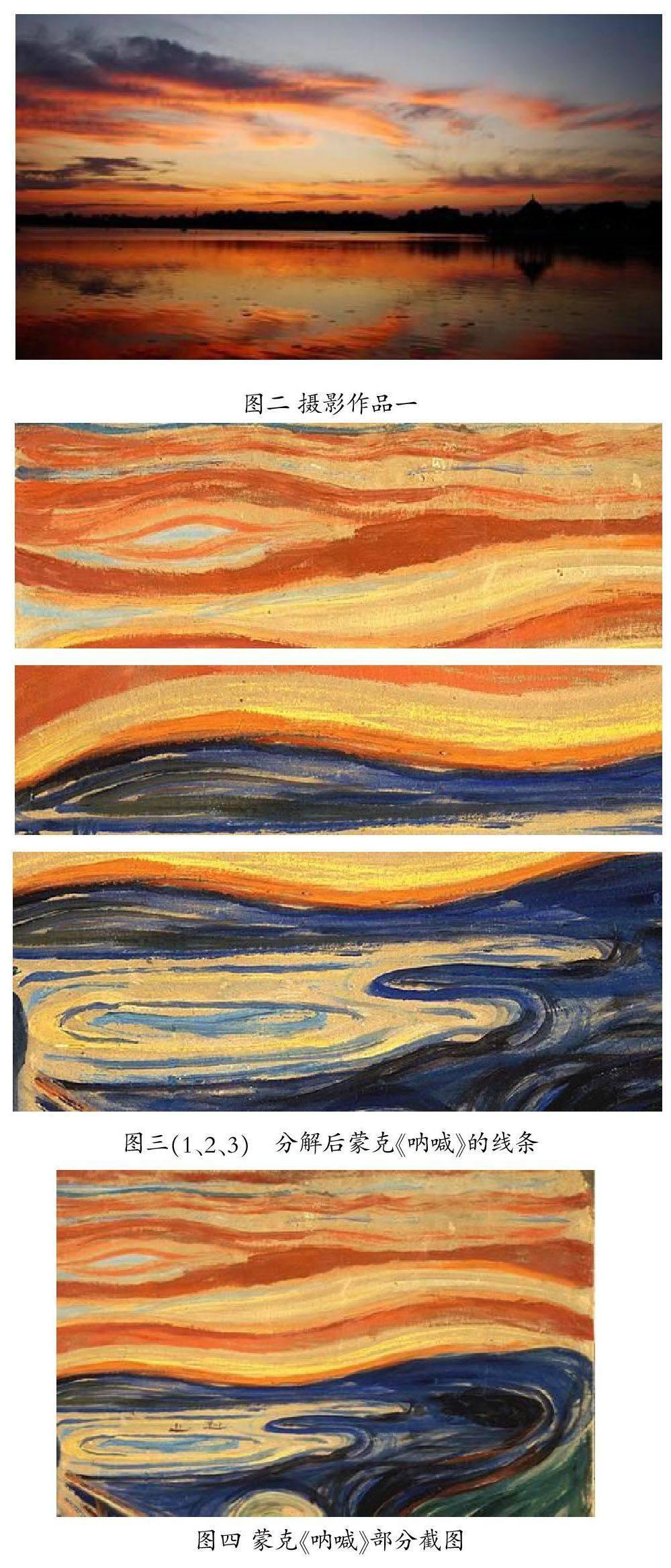

先看一下3岁儿童对分解色彩后的蒙克《呐喊》的解读

教师:画面中有什么颜色?(图三1)

幼儿:红色、黑色(幼儿自顾自的说)

——对色彩的感知

教师:有什么感觉吗?

金暄越(女,3岁)

这是火山爆炸了。 ——对色彩的感知与感受

丁炜(男,3岁)

火山把火喷到地上了。 ——对色彩的感知与感受

吴晨曦(女,3岁)

地震了!轰!(全体同学喊是地震,轰轰,有些幼儿抱成一团)

——对色彩的感知与感受

在视觉文本的读解中,分解后的色彩引发了幼儿的心理感受,在这里灼热红色让他们感受到激情,黑色又让他们感受到恐惧、害怕,使他们联想火山爆发时的喷发的红色火焰和笼罩的恐惧。笔者将儿童对色彩的感受与克拉因色彩情感价值表和大庭三朗色彩情感价值表作了一番对照,制成了表格1[3]。

从表格1所作的对照可以看到幼儿对于红色和黑色所引发的的情感倾向是可以体验到的。幼儿在观看到视觉文本后的反应是直观性的、无意识的,并不是逻辑思维判断的结果。这是由于幼儿本身发展阶段中的集体无意识和自我中心的特点导致幼儿缺乏理性来思考自己情绪的能力,他幻想眼前的图像正在对自己说话,威胁着自己,自己也要发出“轰”的声音让同伴们快点注意到这一危险。

吴晨曦喊出“地震了!”,并双手捂在胸前,似乎很恐慌,想要保护自己,几乎全体同学陷入混乱,发出轰轰的声音。吴晨曦通过视觉感知图像,从红色和黑色的交融中似乎感受到了不稳定的动感,热烈的红色、恐怖的黑色、忧郁的蓝色总体引发的恐怖灼热的感觉让幼儿感觉自己仿佛置身于危险之中,幼儿自然而然的做出了相应的动作(双手紧握),嘴里喊出危险来临时的“轰隆隆”的崩塌声。其次分解后的视觉文本中色彩与线条相融(图三),流动的长线条和色彩承载着蒙克在呐喊时的意念和内在情绪,幼儿内摄了这种感觉,唤起了自我潜意识中的恐慌的经验,这时是画面肌理、幼儿心理、生理的多重知觉。

当教师所解构的视觉图像联结感官经验、体验、知识时,图像以其特有的线条和色彩构成,组合出特殊的视觉图式,赋予画面高度的动力感。教师通过图像分解连续性的做“有什么”“是什么”“怎么样”的有意识提问,发掘幼儿的梦境、幻想、联想与日常生活中的原型关联性,原型是人类心灵最基本與共同的结构,也是许多概念的普遍范型。幼儿通过这样的认知途径,可经由沟通、探索、诠释和投射等行为,将主观情感向客观事物移置或外射,将自己融入创造性想象或不确定路径之中,唤起自身潜意识中被忽略的自我经验。给予幼儿这样的教育,不仅增进个人(幼儿)的自我概念,也深度经验了他者。从而促进幼儿在知觉场域中创造出一个更有意义的个人建构。

参考文献:

[1]李力加.唤起知觉经验的美术学习[M].济南:山东美术出版社,2013:3.

[2]李力加.唤起知觉经验的美术学习[M].济南:山东美术出版社,2013:3.

[3]孔起英.学前儿童美术教育[M].南京:南京师范大学出版社,1998: 60.

作者简介:

魏智子,女,研究生,浙江师范大学,研究方向为美术教育学。