山石静好 秋水长宁

张伟

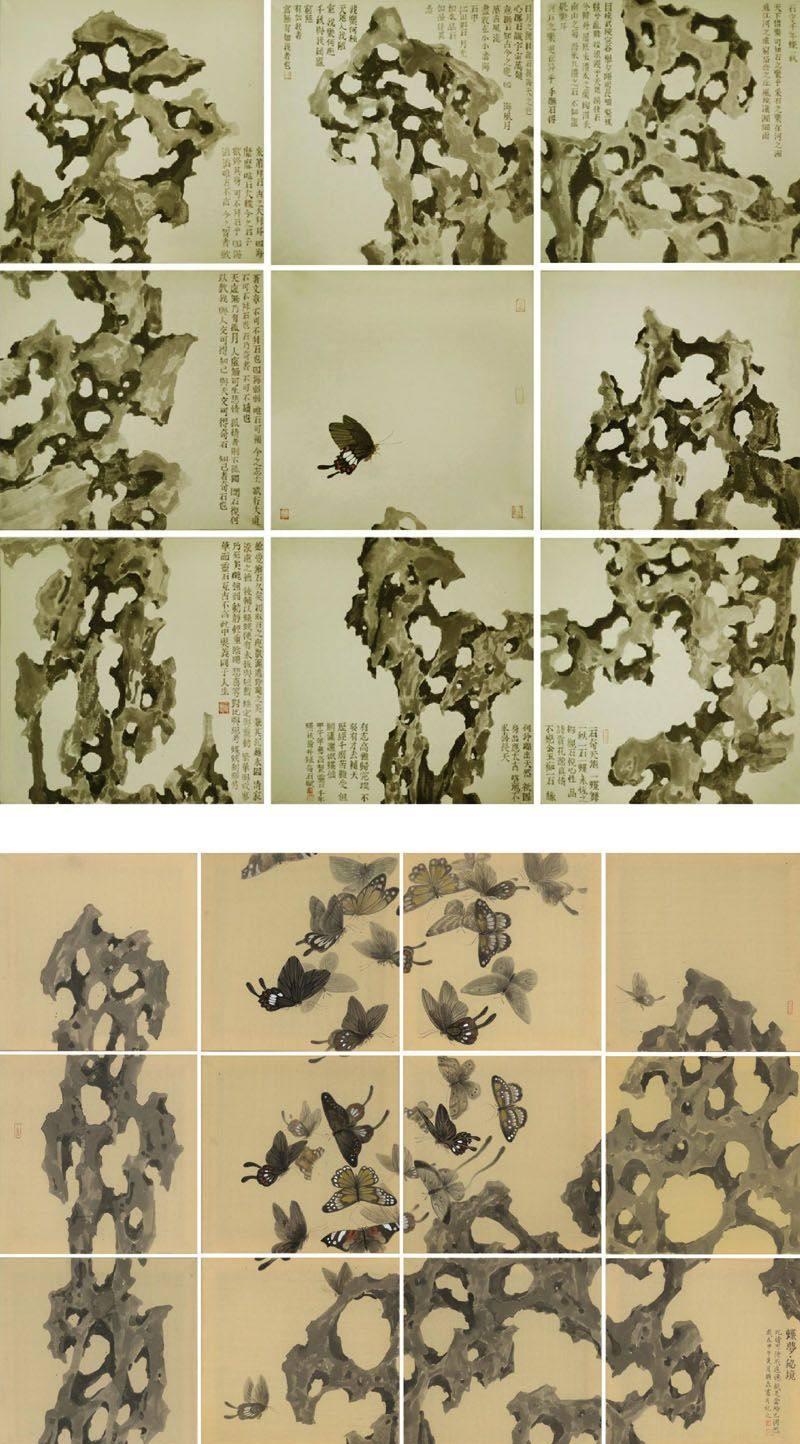

不知从何时开始,樊磊绘画的触角伸向古代文人士大夫们园林美学的重要载体——太湖石。文人士大夫对太湖石的痴迷,对太湖石意象的审美锤炼臻至精微的境地。对于古代文人来说,石不能言最可人。而且,这些太湖石身上历经漫长的时间过程中,不断地增进了自身审美意义的精神重量。它所聚集的时间,首先是自然时间——也即太湖石的成型所花费的大自然千年时光的侵蚀,乃为大自然痛苦的结晶;其次是历史时间,自从它被中国古代文人士大夫发现到被玩赏、膜拜,在漫长的历史时间中经受琢磨和考验。可以说,太湖石身上成为完全无法复制的理想,俨然成为通向古人精神的通道。

郑板桥说:“米元章论石:曰瘦、曰绉、曰漏、曰透;苏东坡又曰石文而丑。丑字,则石之千态万状皆从此出。”在樊磊看来,中国当代社会的语境已经与传统拉开了距离,那些传统审美陈规都会以自己的方式,在我们的现当代艺术史中被终结。对他来说,太湖石仅仅是获得无限延展性的一种载体,他所专注的是表达他的基本情绪,缄默的、悲剧的、狂喜的,偶露狰狞的,甚至走向毁灭的,等等,他试图把太湖石那些不可视的部分带到这个世界,让观者收益,他常常把自己的艺术创作比喻成“日课”。如修行人每日必须做的功课一般,绘画如同读经、吃茶、清扫、冥想,都成为他日课的必要部分。

他的艺术缘于老子“道生一,一生二,二生三,三生万物”观点的演绎,同时又是庄子“无动而不变,无时而不移”思想生动而丰富的展示,入渐知微成为他艺术品貌和格调。在樊磊看来,“渐”是时间上的“微”,“微”是空间上的“渐”,抓住了“渐”就抓住了时间,抓住了“微”就抓住了空间。“一沙一世界,一叶一菩提”,樊磊在不期然地、有意无意地找到了一种文艺态度和精神,他用力用心表现细碎的东西,却正是在细碎中传达了人生的社会的意义——尘世喧嚣中,他的诗画文章融艺术与生活为一体,潜心把玩、品尝生活细处所隐藏着的趣味与美,显现出他对艺术的独到感受和对生活的浓厚兴致,看似漫不经心,信手拈来,却是深入浅出,透彻而且生动。众语喧哗之时,手酸意倦之际,樊磊的艺术,总能让人品味出独到的人生体验和思考。

樊磊凭借理性与直觉创作他的作品,释放出了一种松弛和张力。他不拘泥于太湖石造型的规矩,但他保持了创作过程和结果的整体性,又排斥了绘画的重复性,始终调遣偶发性与陌生性相遇。他的绘画线条是书法与线条的抽离,线条呈现出时而折断、时而隐去或自我伸张的风格。在方与圆的融合与碰撞中,在节奏、运动、造型的苦苦追索中,似乎要使时间有可视性,让人可以感受到生命体和情感的交织状态。他自由流动的“用笔”是中和的、自然而富有诗意。在他看来,每一条线条都是该线条本身的内在历史的体验,它无需做出任何解释,有其本身存在的关系和意义,体现了“一画者,众有之本,万象之根,见用于神,藏用于人”(石涛语)。樊磊有时有意在画面上留有大量的虚空意在相生相让,也就是达到“虚实相生,无画处皆成妙境”。作品呈现出了元气淋漓、聚散无常的感觉;甚至借助浓笔密墨,阐发重量十足的镜像,虚实相间体现宇宙的哲理,令人迁想妙得。对樊磊而言,他从不单一地依赖传统文化的图式,而是通过个人心理和生命体验来表现艺术自由的意识,樊磊在绘画中追求的自由,不仅源于对太湖石自身的改造,而且也来自对诗意的冥想、对每一可能性选择、对神秘性的兴趣、对不可预知的偏爱。

总体而言,樊磊的湖石系列作品画风萧条玄远、闲和严静,不属于那种多姿多彩、具有饱满情绪的类型,更与多元主义包容的世俗格调绝缘。在他的作品里,我们更多地发觉的是时间的平稳流动,以及简淡幽远的生命气韵。欧阳修道:“萧条淡泊,此画难之意,画者得之,览者未必识也。故飞走迟速、意浅之物易见,而闲和严静、趣远之心难形。若乃高下向背、远近重复,此画工之艺尔,非精鉴者之事也。”今人谓之“思想观念”,中国先哲谓之“道”,乃实在地将哲学、道德、政治化合于审美经验,并内在化为文人画家的性情之“道”,绘画完成了从技艺向心性的价值转换,同时,学术之道,也从外在的依傍安放在人心自觉上。樊磊的作品契合于庄禅之道,平淡从容,内在而安详,既不屈从外界的尘俗的束缚,也并不迷惑于内心的杂乱与混浊,樊磊追求佛禅与艺禅合流,在他的诚心、毅力,更在因缘与造化,与其说他在创作一幅描绘客观物象的作品,不如说他是通过绘画的方式参禅悟道。

在樊磊看来,艺术本不分东方、西方,“亘古之时,道术未裂”,他试图寻求在智慧和源头上参透天机、明理悟道,他笔下的太湖石以一种不动声色、挑动人心的旋律,触动了我们人性中最本质的情愫。这些禅宗意味的惊奇和思考空间,那些若明若暗的笔墨之间,充满了古典文人气息的喃喃低语。樊磊的笔墨成为一种记忆的再现,或许暗示了梦幻的堆积,但是,这绝不会是一场春朝秋夕的沉迷,他给人最大的期待,不在于如实地绘画对象,而是来自形与神之间所引发的纯粹理性的思考。