陈冲:我这个人必须要走弯路

赵晓兰

人物简介

陈冲,美籍华裔女演员,1961年生于上海。1979年,凭借电影《小花》红遍大江南北,1981年赴美留学。她是百花奖史上最年轻的影后,并因饰演《末代皇帝》中的婉容,成为迄今唯一一位主演过奥斯卡最佳影片的华人女星。

香港导演关锦鹏评价,陈冲的声音是最具表现力的,赛过梅艳芳、张曼玉等他合作过的所有女星。在他执导的电影《红玫瑰与白玫瑰》中,陈冲扮演“红玫瑰”王娇蕊,声音娇娇糯糯,天真稚气又充满诱惑。

环球人物杂志记者与陈冲通话,是在北京时间8月25日的午后,美国已经入夜。她刚从马来西亚拍摄美国电视剧《马可?波罗》回到旧金山的寓所,又在准备第二天奔赴威尼斯。听得出她的轻声细语中有丝丝疲惫,带着几分慵懒和倦意,但仍是婉转动听。

她就用这样的语调,隔着数万公里,向记者讲述着自己的故事。

好的导演都很“真”

环球人物杂志:新作品是怎样的一部剧?和中国有关吗?

陈冲:一部10集的美国电视剧《马可?波罗》。这部剧充满幻想,有一点天方夜谭的色彩,从一个新的角度讲述忽必烈王朝的故事,充满了添油加醋的想象力。

环球人物杂志:明天您就要前往威尼斯,担任第七十一届威尼斯电影节主竞赛单元的评委,这次您比较看好哪部电影?

陈冲:通常我的习惯是,看片之前不去做太多了解。我想把自己像白纸一样放到电影院,去和那些好电影邂逅。坐进电影院,灯关了,进入到一个非常迷人的世界,那才是最大的享受。

环球人物杂志:那么,您对好电影的评价标准是什么?

陈冲:流水线上的东西,我不喜欢,像很多大片,我会觉得太单调。反而一些小制作的片子,会对人性有非常尖锐、幽默的展示。我认为好的片子都很“真”,好的導演在审美上各有不同,但他们的相同之处也是“真”。人的情操和情怀决定了他的作品。

环球人物杂志:在您看来,好莱坞算不算一个大的流水生产线?

陈冲:作为电影工业,好莱坞有悠久的历史,更体制化,非常规范,对细节方面也有严格的制作要求。比如这次我们拍的《马可?波罗》,3月开拍,到8月下旬才结束,对他们来说拍得还算快的了。

好莱坞电影统治了全球,培养了全世界的观众,但里面有一种逃避主义的娱乐。全世界的年轻导演经常都会朝这个方向努力,这是我不喜欢的。作为一个电影人要提出质疑,这是艺术的职责。最好的电影应该引人深思,而不是走出戏院就算了。

环球人物杂志:20年前,您就凭导演处女作《天浴》获得了金马奖最佳导演奖,如今是否有计划重新拿起执筒,去表达您自己对电影的理解?

陈冲:当导演是一件非常辛苦的事,它和当演员的投入不一样。所以我必须要有一个非常合适的题材,值得我去牺牲家庭、牺牲自己,才会去做。我手头的确有一些故事,但现在还不能告诉你。

如果这一生只演一部戏,那么有《小花》就够了

环球人物杂志:据说,当年您进入电影圈,有点误打误撞的意思?

陈冲:那个年代并不是想干什么就可以干什么,要看组织把你分配到哪里。当时我的理想是穿军装,可惜没能如愿。一次偶然的机会,我被选中当演员,结果就去了。我家里几代都是学医的,但母亲有点文艺细胞,唱歌、弹钢琴、文学修养都很好,也许我是遗传自她。

环球人物杂志:提到您,就不能不提1979年的电影《小花》,这部影片在当年红遍大江南北,也为您带来了最年轻百花奖影后的荣誉。

陈冲:“小花” 打破了文革以来电影中固化的、宣教色彩浓重的人物形象,是一代人的情感寄托和象征。观众的青春是和小花在一起,喜爱她、留恋她,也是留恋自己的青春。如果我这一生只演了一部戏,那么有《小花》就够了。

环球人物杂志:除了一夜成名外,《小花》也给您带来了困扰。

陈冲:当时的我追求的并不是大红大紫,而是希望让自己充实、完善起来。那时候走在街上,会忽然被围起来,坐公共汽车,我一上车就拉住扶手,面朝窗外,生怕被人认出来。那么年轻就突然站到了顶峰,对于那种辉煌,我从来没有信任过。没有付出就得到的东西肯定靠不住。所以,我做了一个让所有人意外的选择——去美国深造,过一种更加踏实的生活。

环球人物杂志:在异国他乡重新开始,是一件很需要勇气的事吧?

陈冲:到了美国,每一分钱都要自己赚、自己付,开始真的很不适应。在我们这样的知识分子家庭,提到钱都是俗气的事情。原来的理想是实现共产主义,做先进分子、五好战士,可到了美国,这些是完全空洞的,谁也不懂的东西。但我并不后悔做这个决定,因为我这个人必须要走弯路,生活的体验对我来说最重要。

环球人物杂志:据说您去的时候还带了一盒子毛主席像章。

陈冲:是啊。遇到困难时,我就在心里默念毛主席语录:下定决心,不怕牺牲,排除万难,争取胜利。从小接受的教育已经渗入到信念里,成了一种本能的反应。

环球人物杂志:有人说您是唯一在美国端过盘子的中国影后,感觉您很提得起放得下。

陈冲:所谓一个人能提得起放得下,是因为她内心充实。我每天在学校读书,丰富自己的生活,感觉快乐无比。就算让我打扫厕所,我也能刷得白白亮亮,因为我可以用其它无数种方法去充实内心。说实话,那时的我反倒很自由。

环球人物杂志:从当时国内那样的电影环境进入好莱坞,也会有很多不适应吧?据说您当初出演好莱坞电影《大班》,因为“脱戏”在国内引发轩然大波。人们说“小花变了”,“背叛了祖国”。

陈冲:当年我也是蛮受伤的,一度很像惊弓之鸟。后来拍电影《末代皇帝》时,有场戏只是不小心露了一点,也只有一秒钟而已。因为正好是在洞房里,所以看起来很自然。但我就是紧张得不得了,甚至要罢演,直到导演同意再签合同,白纸黑字写下不用任何的裸露镜头。弄得导演特别伤心。

但后来想想,人们误解我,是因为他们在乎我。如果没有那么深的爱,就不会有那么大的反应。所以除了委屈,我也感动、震撼。至于我爱不爱国,那不是别人可以定义的。动不动给人乱扣帽子,是非常傲慢的做法。

我并非不谙世事的传统

環球人物杂志:看您最近发的微博,和老公在一起22年了,非常幸福。

陈冲:我和彼得结婚22年,认识23年了。他是一个心脏科医生,当年我一个好朋友的老板犯心肌梗塞,彼得给他做手术,救了他的命。之后朋友为了感谢他,说要给他介绍对象。我们就这样认识了。

环球人物杂志:在您心目中,他是个怎样的人?

陈冲:作为医生彼得很敬业,他的人格中天生有一种非常高贵的东西。在我看来,爱情的定义是它能让你变得更好,而彼得让我变得更好。

环球人物杂志:您之前也有过磕磕绊绊的感情经历,失败的婚姻会不会给自己留下阴影?

陈冲:第一次迈进婚姻时,年龄还小,当时两个人都是无业游民的状态,在沙滩上散散步,弹弹吉他唱唱歌,也蛮开心的,什么都不太担心。但是很多明眼人都觉得我们不合适,迟早会分开。其实,婚姻失败带给我很深的挫败感,彼此的承诺,全都一笔勾销。但没有那些磕磕绊绊的经历,我就无法去承载今天这样的幸福。

环球人物杂志:有了两个女儿后,您似乎将重心更加偏向于家庭了。

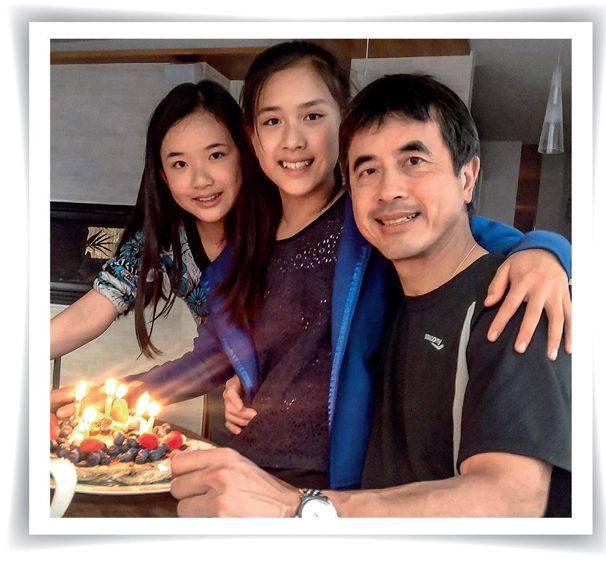

陈冲:怀小女儿的时候,我正在准备拍摄严歌苓的作品《扶桑》。我马上停下了手头的所有工作,此后也再没做过导演。做导演是一个需要长期全身心执着投入的工作,相比之下演戏牵扯的时间和精力,就要小很多。但我有时候出去工作,暂时放下对老公、对女儿的责任,心里还是会很过意不去,就像是自己偷偷地去度假了一样。

我很满意现在的生活,有时甚至想,最好世上所有戏剧情节都不要发生在我家,让我家里越单调越平常越好。周末,我们一家四口去看场电影,吃爆米花,然后一起回来,就是莫大的满足。

环球人物杂志:没想到,银幕上的您大胆奔放、豁得出去,生活中却这么传统。

陈冲:我并非不谙世事的传统。对待人生,我选择了一条大多数女人都会选的道路。我要一种安定、体面、幸福的生活。做出这样的决定就必须用行动来捍卫。这并不是一件容易的事,你会碰到各种情形,各种诱惑。但因为我的固执,我选择了、决定了,就要为它作出牺牲。

但在电影里,我可以体验别样的人生,让那些本来被自己深深压抑的东西释放出来。每个女人心里都住着一个坏女人,都有堕落的愿望。但有趣的是,正视这些东西,会让你成为一个更好的女人。