分裂的里约

坐在一辆摇摇欲坠的货车上,我们一路颠簸着进入颠簸的小山,准备到莫罗达普罗维登斯——这个城市最古老的贫民窟——去看看。我们的上一站是一个狭小、平静的广场,周围开有五金店和酒吧,还有两个手持机枪全副装甲的年轻警察,正巡逻到一个新建成还未使用的缆车站门口。港口一直向下延伸而去。

里约正准备迎来两项超级大活动,2014年有世界杯,2016年有奥运会。在盛事的刺激下,当地官员们正开动他们第一世界级的经济,以重新打造这个曾经是第三世界的城市。

上周,在一条穿越整个港区的繁忙的公路上,为了修建散步用的人行道和一条电车道,浩浩荡荡的拆迁工作开始了。

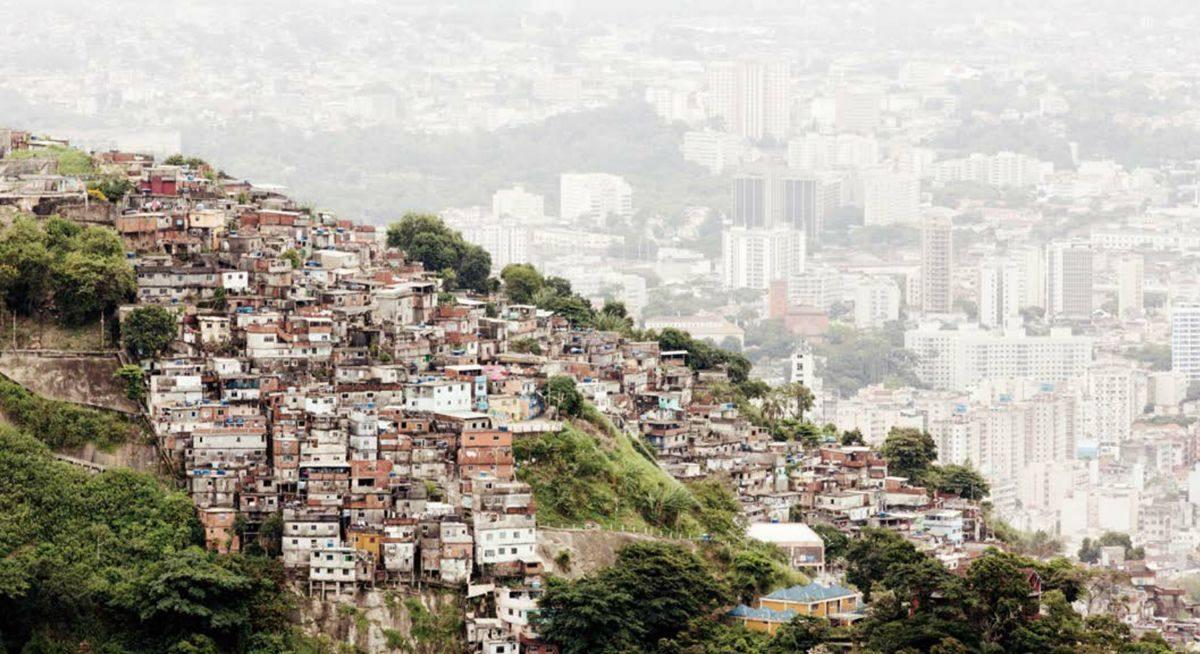

里约市长爱德华多·派西的嘴上功夫不可谓不凡。他说要对抗无序的城市建设,加强公共交通的运力,建造新的学校,改善贫民窟的状况,并致力于让贫民窟融入整个城市。在里约,每五个居民中,就有一个人住在贫民窟里。

然而,那几个月浩浩荡荡的街头示威已经告诉了我们,在这个阶级分化和腐败像大山般难于撼动的城市里,这种进步主义的理想要对抗那些古老而棘手的问题也并不容易。里约是一座分化鲜明的城市。

这种分化最突出的表现就是市长先生最近的规划。他要将40亿美元投入一项再开发计划,以求把一片规模相当于曼哈顿下城的工业区改造成摩天大楼林立的新型国际化市中心。

这片港口是历史上一直以来的城市中心,有着葡萄牙人和非裔巴西人的根源,和成片的仓库、重机械工厂和古老的地标建筑。在它周边还有甘博亚这样的社区,贫穷,古旧,衰败,但建筑丰富多彩,鹅卵石铺成的道路美丽和舒适。市长的城市事物及历史保存顾问华盛顿·法哈尔多向我展示了最近出土的老石头码头,帝国的船只和各式贩奴船都曾在此停靠。现在它成了这里的文化遗产。

不过,在港口区,再发展计划的大部分内容都是房地产生意。批评家们认为,这又一次证明了政府只不过是开发商的奴隶。还有一座新的“明天博物馆”(也不知道都展览些什么),由老建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦设计,看起来就像个巨大的连枷等足虫。计划中也没有一个真正的大原则,没有人知道,现存港区那些值得保存的东西会不会被毁掉,或者变成一堆写字楼。市长最近承诺说要在计划中加入2000间公租住房,但这来得太迟也太模糊,只是为了以投资者能接受的条件软化一下计划的批评者。

而且,尽管市长致力于在港口区周边搞建设,缺乏规划的城建还是一路向西蔓延而去。绵延数里的公路、成片的住宅小区、大商场和终日不觉的大堵车使这里看起来跟达拉斯或者劳德代尔堡之类的地方几无差别。住在这里的里约人就像活在1974年一样,还是买两部车,在巴拉塔里买个小单元。

巴拉的中心是一座叫“音樂城”的新艺术中心,可以说是集中代表了里约的过度投资和阶级分化。该建筑由法国建筑师克里斯蒂安·包赞巴克设计,对面是一个巨大的商场,其门口有一座复制的自由女神像。音乐城是前市长任期内开始搞的,最后花掉预算两倍的钱,还单独横在高速路中间。这座建筑激发了人们愤怒的声讨,认为它既跟里约的文化不沾边,又没有满足任何人的需要。

音乐城由一堆水泥剧院组成,在巨大的墩座上高耸如云,堪称是近年来里约最荒唐的新建筑。它让人想起电影《摇滚万岁》中的著名桥段:为摇滚演唱会盖舞台的人把设计图上的“尺”看成了“寸”,结果盖出了一个超小号的巨石阵——当然,音乐城看起来就像是工头把寸看成了尺。管事儿的人向我抱怨说,音乐城里到处都是根本看不见舞台的观众座位,完全不能用的舞台,没有化妆室的演出大厅,终日刮大风的购物场所和不知道通到哪儿去的楼梯。

再往西走就到了奥运村。这里是无序建设更加夸张的地方。等到奥运会后,此地大概还会盖出更多的奢侈住宅,而一个历史悠久的贫民窟维拉奥托多奥则可能会被迫消失。我行过区内安静、遍布车辙的街道。孩子们在一个破破烂烂的蹦床上跳来跳去,远处的教堂传来钟声,还有一户人家邀请我上他的房顶天台,能看到海岸上的芒果树和番石榴树。居民联合会的头目阿尔泰·吉马雷斯刚上了一宿夜班,现在正在吊床上小睡。一觉醒来后,他对我摇摇头说:“他们不应该靠屠杀人民来搞大型活动。”

事情不像他说的这么简单。在城北的工人阶级居住区,城市正在提供新的诊所,开辟新的公共汽车线路,修建新的学校。我去了美底纳公园,有1里半长,水泥地和绿地都有,价值达5000万美元,还有巨大的桑巴舞台和水上娱乐设施。这里本来都是高压电线,迁走后就建成了公园。当地居民从前根本没有公共空间可供游乐,现在他们终于有了个玩儿的地方。

在同属城北的迈耶地区,我去了一个以前是电影宫的地方,鲍勃·迪伦和汤姆·乔宾——人称巴西的鲍勃·迪伦——都曾在此表演。现在它变成了罗昂·诺盖拉文化中心,有各种各样的演出场所,还有观景用的屋顶天台。老人在这里晒太阳,年轻人则在水泥格子的荫凉里打情骂俏。

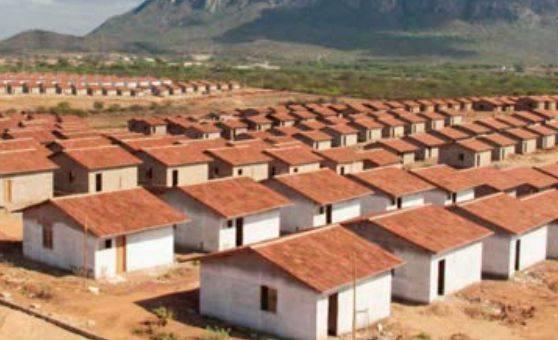

不过,尽管有这些改善,但还有很多公共建筑根本就是瞎扯淡。一个叫“我的房子,我的生活”的项目专为穷人打造廉价而阴郁的居住区,但很多这类房子都盖在了城西,而被安置过来的居民原来根本就不住那边。另一个项目则把建筑师、贫民窟居民和官员请到一起,让他们共同规划贫民窟的再发展事宜。莫罗达普罗维登斯的居民就参加了这样的项目,他们要求干净的街道和铺好的道路。

结果,城市当局最后的决定则是修缆车,还有一个纪念贫民窟生活的文化中心。这几个项目都会导致拆迁。很多贫民窟居民都开始后悔参加规划项目。

“贫民窟不只是一群被列为更新对象的穷人住的地方,”社会组织“贫民窟观察”的创始人贾尔森·德·索萨·席尔瓦说,“关键在于公共参与。”但公共参与在里约并非普遍现象。莫罗达普罗维登斯的社区代表刚在法庭上打赢了官司,缆车线路的修建得以被延迟。38岁的居民联合会主席罗伯托·马里尼奥是一个地产公司的办公室主管。他说,他和妻子、两个孩子一起居住的房子,也被列入了拆迁对象。

“我们有凉台和阳台,而他们想让我们搬去的那个公寓比我们自己的房子差远了。”马里尼奥告诉我。莫罗达普罗维登斯这样的贫民窟历史上曾是桑巴舞和巴西放克的诞生地。从某些角度来看,它简直就已经实现了派西市长正在呼吁的东西:多元化,高密度,有机发展,大量的廉租住宅——政府搞的那些廉租房项目完全没法比。

不过,这些缆车线路和文化中心正是一个城市要挣面子时的标配产品,在奥运会宣传小册子和PPT展示中都会很好看,尽管里约人民并不需要他们。争取社区的支持总是需要时间,各方面的协作也总是步履艰难,而里约太着急了,等不了这些。

“我们想要对话,真正的对话。”马里尼奥说,“但他们从不听我们说。”