工潮暗涌

Tobias Brandner

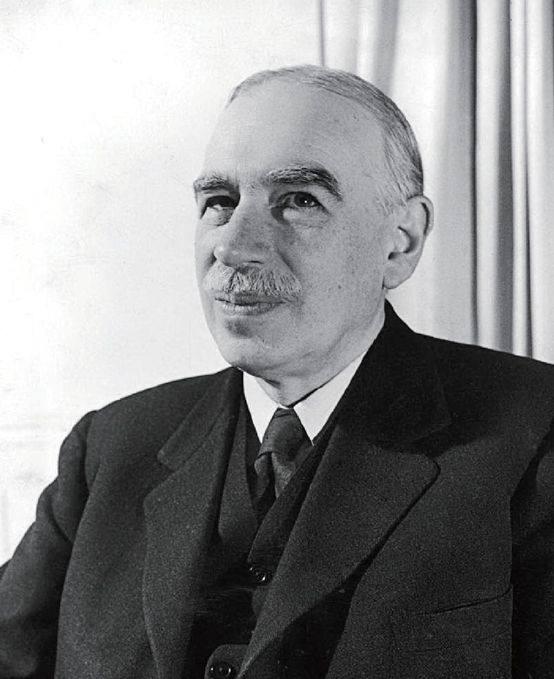

在2008年的全球金融危机冲击下,中国面临着经济再平衡的任务。此时,劳工政策作为重要的问题浮出水面。劳动力成本的上升成为外企和中国企业抱怨的主要内容,而劳工冲突和血汗工厂般的工作条件(甚至在现代高科技制造业中也是如此)则频繁见诸报端。在富士康屡屡出现青年工人自杀的悲剧事件之后,一系列类似的罢工浪潮在2010年接踵而至。对此,《经济学人》推出了一篇名为“中国工人力量的崛起”的封面报道。这篇文章指出,对于中国的劳工问题,存在着凯恩斯式的解决方案:工资的提升可以成为国内需求的主要推动力,并由此成为后金融危机环境中的一支稳定性力量。

显然,要实现以大范围的劳动者收入增长为基础的内向型经济增长,要求在工厂、部门和地区层面上对工资和就业进行更为稳定的管理。然而,中国现存的劳工关系体制几乎没有为劳动者的工资、工作时长以及福利提供任何自下而上的保障——最低工资的规定也常常遭到雇主的漠视;中国的工会也缺乏进行集体协商的自主权。近些年来的劳工政策改革聚焦于个体劳动合同、最低工资和社会保障;而现代的工作场所、社会权力关系,以及集体行为者等话题在官方政策和决策者与专家的多数讨论中依旧不见踪影。

在这样的背景下,以新的观点来审视中国的劳工关系问题将有助于更好地理解制度变革的社会基础,如集体谈判、工人的民主代表,以及工会改革。

从国有企业到血汗工厂:转型时期的生产制度

中国生产方式的转型愈发体现了资本主义世界经济中劳动和工人阶级的分隔化。与此同时,一度曾是中央集权的劳工政策也迅速变得多样化。对工厂和地方一级的劳动体制的调查表明,在传统重工业集中的北方(曾经的国有企业员工大多失去了过去的终身工作)和新兴出口生产基地集中的南方(农民工正在高度不稳定的条件下构成新的大规模劳动力)之间,在劳动体制和工人抵抗的模式上存在着巨大的差异。为更加准确地把握这一点,需要更加广泛地关注快速转型中不同行业和地域的生产制度。其中,主要的制造业中的生产制度可以被劃分为五大类。

从国家的组成部分转型成以资本主义市场和管理指令为主导的国有企业这一过程中出现的最为常见的生产制度可以被称为“国家官僚制”。在钢铁、石油化工等基础行业中,“国家官僚制”最为普遍,其特征是相对稳定的生产条件(常常是通过私有化进行了大规模的重组),具有中等或高等技能的核心劳动力,以及独特的“中国式”工资制度——基本工资相对较低,但津贴比重很大,常常占收入的一半以上。在劳资关系上则严格地遵守劳动法和政府规章,工会地位稳定,并在政治上被接受,此外还具有共同管理这一西式概念。不过,以合同为基础的对工资、工作时长和其他就业条件的管理较弱。集体合同中要么不会明确地提到工资和工作类别,要么不会公布此类信息。

第二类是跨国公司与中外合资企业中典型的生产制度:公司官僚制。这与国有企业的情况类似之处在于工作条件相对稳定,但跨国公司的管理和工作制度的影响却是独树一帜的。此类制度在汽车或石化行业的大型合资企业中最为常见。这些公司往往提供最高水平的工资和薪酬,其劳动力几乎完全由城市人口构成。工资和激励机制与传统的西方跨国公司类似,基本工资相对较高;有对于工作时长的规定,并通过充分的技能培训与教育为劳动力提供长期的职业规划。工会的地位相对较为稳定,并被纳入公司的管理层之中。不过,合同中对工资和工作条件的规定依然很弱。劳资关系是稳定的,但个人冲突发生得越来越频繁,突出表现为对于薪酬、工作环境和职业规划怀有高期望的雇员提出的法律诉讼。

第三类是由新颖的“高绩效管理”这一美式哲学塑造的跨国公司生产制度。此类制度在很多方面(尤其是劳动力的类型)都与传统的跨国公司类似,但在劳动力选择、工作组织和职业形态方面具有更强的绩效导向性质,同时工作流动性也很高。固定的基本工资不到个人收入的一半,由绩效决定的红利却很高。工会很弱,或者根本不存在;劳工冲突越来越经常发生,甚至包括集体抵抗的形式。此类生产制度在美国或西欧的电子行业跨国公司以及外资化学行业中非常常见,部分中国新兴的高技术跨国公司也实行了这一制度。

在现代高级电子产品及其他工业品的大规模生产中,出现了一种极端的“高绩效管理”模式。与现代化的制造技术与组织形态相结合的是对低收入的农民工的大幅度剥削。这一“弹性大规模生产”制度中的工作组织形式是由高度分隔化和具有弹性的就业主宰的,与之相伴的是工人常常住在工厂的宿舍里。基本工资往往刚好满足最低工资的要求。流水线工人和技师、经理和工程师之间的工资差距有如天堑。这类生产制度在电子行业中美国或台湾公司的合约制造商和部件提供商以及中国的一线消费品制造商中很常见。

处于大型制造业生产制度底端的是典型低工资模式,常见于轻工业的加工厂。这一模式下的工人几乎都是农民工。与技术精细的弹性大规模生产相比,这里的控制和剥削手段是简单、直接的,以专制父权为基础。超长时间的工作是常态,甚至是工人在经济上得以存活的前提。计件工资制度被广泛应用,促使生产速度加快,并常常对法定的最低工资造成了破坏。除了为符合劳动法要求而设立的由管理层主导的雇员代表外,几乎感受不到工会的存在,而个人和集体的劳工冲突则频繁发生。

软硬兼施的管理

在不同行业演化出各不相同的生产制度的同时,某种控制与劳工政策的模式也已经逐渐成形,这在人力资源管理和企业政策中得到了最明显的体现。日常活动层面上策略行为的一致性表明,在中国当代的政治制度中,雇主的利益越来越以有组织、协调的形式得以体现。

在不存在集体谈判的情况下,管理层与政府的政策和工会的惯例之间的相互作用造就了一系列法律、政治和“道德”规则。“硬”规则包括法律、政府规章,以及与管理层和员工代表之间的协商程序相关的集体合同中的基本条款。实施国家官僚制、公司官僚制和高绩效管理制度的企业往往接受这些“硬”规则。得益于劳工政策的改革和工人权利意识的觉醒,属于弹性大规模生产和典型低工资模式的企业也越来越认可这些“硬”规则。

“软”规则通常隐藏在集体合同、有关工资和福利的协定,以及政府的指导方针之中。“软”规则通常是管理者与员工之间的自愿性协议,建立起了一定的关于工资和其他基本工作条件的期望或是标准。这些“软”规则不具备约束力,能够单方面废除。

生产制度与员工动员与抗议的模式之间存在着关联。在国家官僚制下,个人谈判是普遍的,焦点主要在于津贴、奖金等的发放。偶尔也会爆发工会、党或是政府无法控制的大规模动员,例如2002年中国钢铁行业的抗议运动和2009年导致一名管理者死亡的占领通钢铁厂事件。

在公司官僚制和高绩效管理制度下,正式的内部薪酬制度能够在一定程度上协调因工资、工作条件和绩效引发的冲突。然而,员工个人(尤其是城市劳动市场上的高技术员工)经常进行谈判,有时候还会诉诸集体行动,对工作单位的重组做出回应;例如2006年被广泛报道的明基收购西门子手机部门一事。

在弹性的大规模生产和典型的低工资模式之下,个人的谈判受到了工作单位专制制度的严重限制,这一制度甚至常常延伸到宿舍里。个人谈判最常用的工具是频繁更换工作单位,导致了人员流动率持续居高不下;偶尔甚至会发生集体的罢工,对当地政府发动大规模的抗议。

劳工政策改革的星星之火

在处理劳资关系时,中国的中央集权式制度——体现为统一的工会结构和政府政策——愈发显得空洞。社会生产条件的分隔实际上使得“自上而下”管理劳资关系和勞工标准的努力再无法取得成效。此类努力的事例之一是近年来劳动法的改革。如果劳工标准无法以具有民众合法性的方式在集体协定中得到保护,此类改革可能仍将只具备象征性的意义。

有关基本工资、工作时间和工作条件的集体规则的缺失在各个行业、实行各种生产制度的私企和国企中都是普遍现象。工资和就业两方面的弹性在“高端”和“低端”的工作单位中都很常见。对员工节俭、守纪的激励深植于薪酬制度、绩效评估、工作组织架构和由此引发的员工之间的竞争中。

生产制度的分化及各个制度内部的等级制也是造成中国如今收入极度不平等现象——不断上升的基尼系数证明了这一点——的主要原因之一。然而,工资弹性造成的问题及其对经济中核心部门的工人收入和购买力造成的宏观经济学上的负面影响还没有受到认真对待。只有少数几位中国专家呼吁通过制度性的工资保障“让挣工资的人富裕起来”;或是援引发达资本主义国家的经验(尤其是美国在罗斯福总统领导下的新政),呼吁改变中国的状况。

显然,这些想法是与中国经济的新自由主义导向和“自上而下”改革的技术官僚式手段背道而驰的。被大举宣传的中共十八届三中全会提出了新一轮的全面改革方案,但引人关注的是,劳动法和劳工政策的进一步改革并不在其中。这表明外媒称这次会议只是展示了惰性的言论是有道理的。然而,目前中国各主要工业区之间就熟练的廉价劳动力和切实可行的维稳措施展开的竞争,可能会有助于触发进一步的变革。