基于复杂网络的世界高端制造业贸易格局分析

孙天阳 许和连 吴 钢

一、引 言

高端制造业从行业的角度是指制造业中新出现的具有高技术含量、高附加值、强竞争力的行业,从产业链的角度讲,是指处于某产业链高端环节的细分行业,其具有产业关联性强、利润率高等优点。改革开放以来,中国制造业迅猛发展,2008年,中国赶超德国成为第一大工业制成品出口国。至2011年,中国工业制成品出口额已占到世界总量的10.4%。然而,中国工业制成品的出口主要依赖于低附加值、劳动密集度较高、R&D值较低的产品或生产环节。在经济全球化的浪潮下,中国制造业出口日益受到资源枯竭、环境恶化、劳动力成本上升等不利因素的制约,加快高端制造业贸易发展已迫在眉睫。特别是2007年世界金融危爆发后,欧美国家大力扶持制造业回归,“再工业化”迹象明显。这一趋势将影响世界经济格局的变化,势必对我国产业与贸易的发展带来冲击。在世界制造业贸易格局风起云涌之际,中国应如何应对挑战,并以此为契机加快高端制造业发展?如何实现由贸易大国向贸易强国的转变,防止在世界高端制造业贸易中被边缘化?而世界贸易格局错综复杂,具体来看是由200多个国家和地区以及它们之间的贸易流所构成的复杂关系,并且各国家和地区之间联系紧密,具有典型的“网络特征”,因此采取对局部国家和地区的研究方法,往往不能很好地对世界整体格局进行把握。20世纪末兴起的复杂网络研究正是对存在的网络现象及其复杂性进行解释的学科,对于网络现象以及网络自身的复杂性做出了深化的认识。

近年来,国外学者将复杂网络研究引入世界贸易网络分析,并对世界贸易网络的结构特征做出了描述,Wilhite的研究显示各国组成的世界贸易网络具有典型的“小世界”特征。Serran,Li Xiang的研究表明世界贸易网络具有无标度网络特征;一些学者对世界贸易网络的静态格局进行了研究,Garlaschelli and Loffredo,Fagiolo的研究指出世界贸易网络的点度负相关,网络为非同类混合网络,即点度数大的国家倾向于与点度数小的国家进行贸易。Fagiolo and Schiavo的研究指出,在剥离了非拓扑结构因素(如GDP、距离、贸易协议等)的条件下,贸易网络中一些出口导向型的国家虽然经济总量较小但与贸易大国仍然具有较强的贸易联系。Nicholas对于国际贸易网络稳定性的研究表明,随着各国贸易往来的日益紧密,国际贸易网络结构对于随机性的“误差”具有较好的抵抗力,而对于特定的冲击却表现得较为脆弱。刘宝全的研究指出拓扑顶点度负相关而权重顶点度正相关;部分学者分析了世界贸易格局的演化,段文奇的研究指出拓扑结构的异质性在演化过程中不断下降。随着更多国家参与到世界贸易体系中,各国在全球贸易格局中的分工日益有序,贸易全球化和区域经济一体化并存的趋势不断加强。陈银飞的研究显示美国核心度一直下降,日、德、英、法与“金砖四国”的核心度均上升,次贷危机后,美国下降更显著,“金砖四国”则上升更显著,接近危机前的两倍;而另一些学者则对不同行业的世界贸易网络进行了研究,程淑佳的研究表明,世界原油贸易范围及效应在逐渐加大,不同区域在世界原油贸易空间格局中职能具有差异,世界原油贸易空间格局是非均质的。郝晓晴的研究表明国际金融危机对铁矿石贸易冲击明显,在全球经济复苏的局势下,铁矿石贸易增长势头强劲,区域集团化更加明显。

总体看,在研究视角方面,目前对于高端制造业缺乏从复杂网络层面的研究;而在研究方法方面,现有的研究仅测算了世界贸易网络的各项结构指标,缺少相关性分析和对于指标的有机整合。本文从有向网络和无向网络两个方面对1992—2011年世界高端制造业贸易网络进行了结构分析,并综合了节点中心性、差异性等指标进行了主成分分析,然后利用各因子的得分对各国进行了排名,旨在综合分析世界高端制造业贸易网络格局,并对各国在世界高端制造业贸易网络中的地位进行科学的剖析。

二、研究方法与数据处理说明

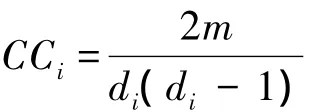

复杂网络根据其赋权与否和有无方向可做两大类划分,即有向网络和无向网络、有权网络和无权网络,而根据这两种特征又可具体划分为有向无权、有向有权、无向有权、无向无权四类网络。无权网络主要描述了各节点之间的拓扑结构,有权网络则解释了各节点之间关系的强弱;无向网络描述了各节点之间关系的存在与否,有向网络则解释了关系的来龙去脉。不同类别的网络分析各有侧重,应根据研究的需要合理选取。本文为了对高端制造业贸易网络做出一般性的描述,对于无向网络选取了节点数、密度、度数、点强度、差异性、平均近邻强度、核心度、聚集系数、平均近邻度、加权平均近邻度10项指标;而为了具体了解各国贸易往来的对象和进出口规模,对于有向网络选取了出度数、入度数、出强度、入强度四项指标。

本文历年各国贸易往来的数据均来源于联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)。OECD根据产品的R&D增加值将制造业划分为高技术、中高技术、中低技术和低技术四个类别,其中高端制造业包括飞机和航天器,制药,办公、会计、计算机器,广播电视和通信设备,医疗精密光学仪器五个行业。根据这五个行业ISIC Rev.3与HS2002的对应关系,本文选取了1992—2011年200多个国家和地区、91种产品的的数据作为网络研究的基础,各国家和地区高端制造业的贸易总量是通过91种产品的贸易量加总而得来。

三、无向网络分析

(一)节点数和密度

在贸易网络中,节点数是指在剔除了与其他国家没有任何贸易往来的国家后剩余国家的个数;网络的密度等于网络的实际关系数目与网络中最大可能存在的关系数目的比值,若网络中有n个节点,其实际存在关系数目为m,则该网络的密度为。选取的200多个国家1992—2011年的高端制造业贸易网络的节点数和密度如图1所示。

由图1可以看出1992—1998年世界高端制造业网络的节点数和密度都保持上升态势,这一方面是因为世界各国对于高端制造业贸易日渐重视,各国之间纷纷建立高端制造业贸易往来,另一方面也得益于科技水平的进步,各国的高端制造业的产量和产品种类都大幅提高,需求量也相应增长。而1999年、2000年世界高端制造业网络的节点数增幅较大,密度却略有下降。这表明上世纪末有较多的国家新加入到高端制造业贸易中,而新加入国家的贸易联系较为稀疏。2000—2007年世界高端制造业网络的节点数和密度增幅平稳,而2007年后则呈现停滞和下降趋势,显然2007年的美国次贷危机对于各国的高端制造业贸易网络造成了较大冲击。

(二)点度数

点度数是指一个节点与网络中其他节点存在联系的多少,一般用ai,j表示节点 vi与 vj之间的关系,当节点 vi与 vj之间存在联系则 ai,j=1,否则 ai,j=0,那么节点vi的点度数。相对点度数是指各节点的点度数与网络中最大点度数的比值,选取的200多个国家和地区的1992年、1995年、2000年、2006年、2007年、2008年、2010年、2011年相对点度数的核密度分布如图2所示。

从峰值个数来看,1992年、1995年高端制造业贸易网络相对点度数的核密度估计为“单峰分布”,自2000年起各年则呈现“双峰分布”,这与陈银飞对于所有产品的贸易网络各年都呈现单峰分布的分析结果不同。可以看出,在所有国家中高端制造业贸易伙伴的数量分布逐渐由“单峰”演变为“两峰”,即由绝大多数国家贸易伙伴都极少的格局演变为一部分国家拥有较多的贸易伙伴而另一部分国家的贸易伙伴却较少的格局;从峰值密度来看,高度数段的峰值在逐年上升,而低度数段的峰值在逐年下降;从峰值出现的位置来看,各年低度数段和高度数段的峰值的位置在逐渐右移,2000年低度数段的峰值在30左右,高度数段的峰值在70左右,而2000年之后各年低度数段的峰值在40左右,高度数段的峰值在80左右。总体而言,1992—2011年间一些国家逐渐参与到世界高端制造业贸易中,各国高端制造业的贸易往来日益紧密。

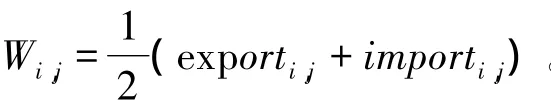

(三)点强度

可以看出,各年相对点强度核密度分布呈现明显的右偏特征,峰值在0.1左右。这说明在高端制造业贸易中大多数国家的贸易量较小,少数国家的贸易量较大。与1992年、1995年、2000年相比2006年、2007年、2008年、2010年、2011年各年峰值较低,而尾部却较长,表明1992—2011年世界高端制造业贸易量极小的国家在减少而贸易量较大的国家在增加。

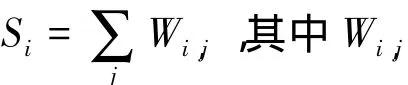

(四)差异性

从峰值的位置来看,各年高端制造业贸易差异性核密度估计的峰值在0.2左右,这说明在高端制造业贸易网络中各国的贸易往来比较均匀;从峰值密度来看,各年峰值密度呈上升趋势,1992年峰密度为3,至2011已达到8,这说明高端制造业贸易网络中各国的贸易往来趋向于同质化,即各国与其贸易伙伴的贸易量较为平均。而2007年的峰值密度明显高于其他各年,一定程度上是因为金融危机阻断了一些较强的贸易联系,使各国的贸易往来更为分散到多个国家。

(五)聚集系数

(六)平均近邻度和加权平均近邻度

(七)平均近邻强度

(八)中心外围分析

利用UCINET计算各年各国的高端制造业贸易的核心度,其中核心度大于0.1的被归为核心国家,核心度在0.01—0.1的被归为半边缘国家,核心度在0.01以下的被归为边缘国家。1992—2011各年核心国家、边缘国家以及半边缘国家的数量以及具体的核心国家如表1所示,核心国家的一直保持在3—4个,而美国和德国始终在核心国家一类中,可见美德两国的高端制造业始终处于领先地位。日本在1990—1997年间,英国在1993—2003年间处于核心国家一类,而之后核心度相继下降并退出了核心国家一类。中国则从2006年进入核心国家一类,并一直保持在这一行列。

图6显示了世界主要经济体和新兴经济体1992—2011年高端制造业贸易的核心度(Coreness,C)。可以看出,在北美国家中美国虽然一直处于核心国家一列,其核心度却呈下降趋势,加拿大的核心度也逐年减少,而墨西哥的核心度却逐年攀升;在欧洲国家中,法国、德国的核心度比较稳定,特别是德国,其核心度一直保持在1.1左右。而英国的核心度在2006年后下降明显,说明世界金融危机对其高端制造业贸易冲击较大;日本高端制造业贸易的核心度始终在下降,特别是在1997年后加速下降,这一定程度上是受周边新兴发达国家“亚洲四小龙”和中国的崛起的影响。在新兴经济国家中,中国、印度、俄罗斯、巴西四国的核心度总体上都呈上升趋势,特别是中国增长势头强劲并逐渐拉开与其他新兴经济体的差距。至2011年,中国高端制造业贸易的核心度已达到0.161,而印度、俄罗斯、巴西三国仅为 0.017、0.014 和 0.012。

表1 核心、半边缘、边缘国家(1992—2011)

(九)无向网络指标的相关性分析

图7显示了1992—2011年各项指标之间的相关系数,包括点度数与点强度,点度数与差异性,点强度与差异性,点度数与平均近邻度,点强度与平均近邻强度,点度数与聚集系数,核心度与点度数、点强度、平均近邻度、平均近邻强度、聚集系数、差异性之间的相关关系。点度数与点强度的相关系数在0.4左右,这说明高端制造业贸易伙伴多的国家其贸易总量也相对较大;各年点度数、点强度与差异性的相关系数均为负值,说明高端制造业贸易伙伴多、贸易量大的国家其贸易往来也较为分散均匀;点度数与平均近邻度、点强度与平均近邻强度、点度数与聚集系数各年的相关系数均为负值,这说明高端制造业贸易伙伴多、贸易量大的国家倾向于与贸易伙伴少、贸易量小的国家展开贸易,而贸易伙伴多、贸易量大的国家之间的联系较少;核心度与点度数、点强度各年的相关系数为正,与平均近邻度、平均近邻强度、聚集系数和差异性各年的相关系数为负,这表明在高端制造业贸易网络中处于核心地位的国家贸易伙伴多、贸易量大,贸易较为分散,而其伙伴国的贸易量、贸易对象较少,聚集程度较低。此外,1999年、2000年的度数与差异性、平均近邻度与聚集系数的相关系数下降明显。由节点度的分析可知,1999年、2000年节点数增幅较大,这一方面使高度数国家的贸易更为分散到各个国家,降低了高度数国家贸易的差异性;另一方面新增的节点联系较为稀疏,降低了高度数国家的平均近邻度和积聚系数。总体而言,各项无向网络指标之间联系紧密,相关系数较为平稳,可以作为主成分分析的因子。

四、有向网络分析

(一)节点度的分布

Barabasi和Albert(1999)的研究指出,复杂网络中节点度K相对于它的概率满足幂律分布,即P(k)~k-λ,这种普遍存在的网络称为无标度网络。如图8所示,高端制造业贸易网络出度和入度的累计度分布仅在局部表现出直线形式,因此高端制造业贸易网络不是典型的无标度网络,下文将对出度、入度的具体分布情况进行分析。

1.出度数

2.入度数

与出度数相对应,在世界贸易网络中,当vi国向vj国有进口时aj,i=1,否则aj,i=0;当 vj国 vi向国有进口时 ai,j=1,否则 ai,j=0。一国的入度数=,表示该国进口对象国的数量。各年入度数的核密度估计如图9所示,与出度数类似,1992年、1995年高端制造业贸易网络相对入度数核密度估计为“单峰分布”,自2000年起各年则呈现“双峰分布”。低度数段在10左右,高度数段在35左右,两峰相距较近,且两峰峰值相差较小。这说明目前在高端制造业贸易中,小部分国家的进口对象极少,这主要是由于这些国家的综合国力较弱,不具备进口高端制造业产品的能力,而大多数国家的进口对象数目适中。

(二)节点的强度

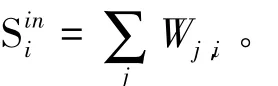

1.出强度

在有向贸易网络中 Wi,j≠ Wj,i,Wi,j为 vi国向 vj国出口贸易量,Wj,i为 vj国向vi国出口贸易量,一国贸易的出强度=,它反映了该国出口贸易量的总和。各年相对出强度的核密度估计如图10所示。可以看出各年相对出强度的核密度估计均显现出明显的右偏特征,且尾巴较短,这说明在高端制造业贸易中出口量极少的国家占了绝大多数,少数国家出口贸易量较大。具体来看,相对出强度不为0的国家基本上由发达国家或新兴经济体构成,第三世界国家的相对出强度几乎都为0,这说明高端制造业的技术门槛较高,只有少数国家具备出口能力。

2.入强度

(三)节点度和强度的相关性分析

图11显示了各年高端制造业贸易的出度数与入度数、出强度与入强度、出度数与出强度和入度数与入强度的相关系数。出度数与入度数的相关系数在0.88—0.90之间,这说明在高端制造业中出口贸易伙伴多的国家,其进口贸易伙伴也较多;各年出强度与入强度的相关系数一直保持在0.9596—0.9951之间,这说明在这20年中各国的高端制造业贸易趋向于均衡,即高端制造业出口较多的国家其进口也较多;出度数与出强度各年的相关系数在0.4335—0.3104之间,这说明高端制造业中出口贸易伙伴较多的国家,其出口量也较大;入强度与入度数的相关系数稳定在0.33—0.41之间,这说明高端制造业进口贸易伙伴较多的国家,其进口贸易量也较大。总体来看,节点的出入度、出入强度之间具有较强的相关性,且相关系数较为稳定,可以作为主成分分析的依据。

五、主成分分析

前文从不同角度对于世界高端制造业贸易网络的格局进行了分析和描述,但各种指标繁多,且存在此高彼低的情况,而各项指标间又存在着紧密联系,单从一个角度不能很好地反映出一国在高端制造业贸易中所处的地位,因此运用主成分分析的方法可以较为综合地反映世界高端制造业贸易的格局。本文选取了2011年各国的出度数、入度数、出强度、入强度、核心度、平均近邻强度、聚集系数、平均近邻度、加权平均近邻度、同质性10个指标进行主成分分析,其中同质性是由差异性的取倒数得到的。

由表2可以看出前三个因子一起解释了方差的82.395%,说明这三个因子提供了原始数据的足够信息,可以选取这三个因子作为主成分,而第一主成分、第二主成分、第三主成分与原始变量的关系可以用以下线性组合来表示:

Z1=0.785 × X1+0.880 × X2+0.854 × X3+0.737 × X4+0.768 × X5- 0.586× X6- 0.782 × X7- 0.333 × X8- 0.051 × X9- 0.835 × X10Z2=0.538 × X1- 0.054× X2- 0.037 × X3+0.527 × X4+0.500 × X5+0.335 × X6+0.355 × X7+0.663 ×X8+0.451 × X9+0.477 × X10Z3=- 0.284 × X1+0.332 × X2+0.383 × X3- 0.282× X4- 0.256 × X5- 0.341 × X6+0.126 × X7+0.348 × X8+0.742 × X9- 0.072 ×X10其中,X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10分别代表核心度、出度数、入度数、出强度、入强度、平均近邻强度、聚集系数、加权近邻平均度、同质性、近邻平均度。

可以看出第一主成分的核心度、出度数、入度数、出强度、入强度、聚集系数、近邻平均度七项的系数的绝对值较大,其中聚集系数和近邻平均度的系数为负值。由以上分析可知世界高端制造业贸易网络不是典型的无标度网络,少量的节点具有大量的链接,而贸易伙伴多的国家聚集系数低。这说明第一主成分主要反映了一国在高端制造业贸易网络中的中心程度,因此可称Z1因子为“网络中枢因子”。第二主成分中,加权近邻平均度的系数较大且为正值。而一国与度数大的国家之间的贸易往来Wi,j越大,其加权近邻平均度就越大。这说明第二主成分主要反映了一国与高端制造业贸易强国贸易关系的紧密程度,因此可称Z2因子为“强邻联系因子”。第三主成分中同质性的系数明显大于其他变量的系数,所以第三主成分主要反映了一国贸易对象的均匀分散程度,可称Z3因子为“贸易均匀因子”。

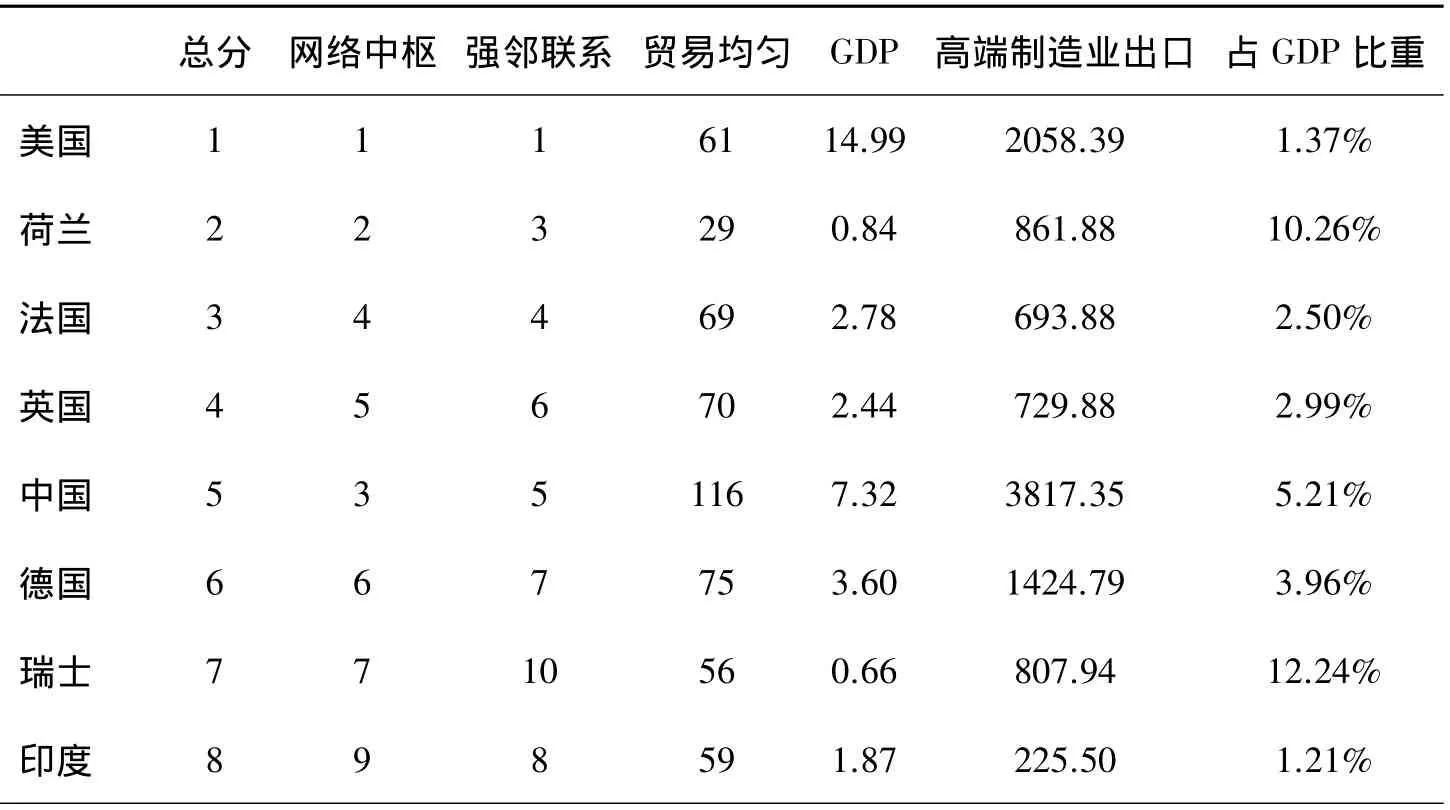

表3列出了各国“网络中枢因子”、“强邻联系因子”、“贸易均匀因子”三项因子得分的排名,并根据各因子方差的贡献率计算总得分,即Z=0.50182Z1+0.19299Z2+0.12914Z3。可以看出总得分排名在前30名的国家和地区基本囊括了世界主要的经济体,包括北美自由贸易区国家、欧盟主要国家、亚洲四小龙(除中国台湾)、“金砖四国”(除俄罗斯)等在高端制造业贸易中较为活跃的国家,这表明总得分可以较好地反映一国和地区在高端制造业中的地位。而这些国家“网络中枢因子”、“强邻联系因子”两项的得分也在前30名左右,且“网络中枢因子”、“强邻联系因子”、总得分三项得分的排名相近,这说明在高端制造业贸易中一国和地区的地位主要由该国和地区在贸易网中的中枢地位和其与高端制造业强国贸易联系强弱所决定;“贸易均匀因子”的得分大多数国家在40—80名左右,说明高端制造业贸易较强的国家其贸易往来的均匀程度适中,比较分散于各个贸易伙伴。

表2 主成分分析结果

续 表

VanBergeijk,Fagiolo对于世界贸易网络的研究表明,出入强度等网络指标与GDP密切相关。为了分析各国在高端制造业网络中的地位与其出口绝对量和出口相对量的关系,表3列出了各国GDP、高端制造业出口额,以及高端制造业出口占其GDP的比重。可以看出,高端制造业贸易出口绝对量较大的国家排名也比较靠前,例如中国、美国、德国、荷兰高端制造业出口的绝对量分别为3817.35、2058.39、1424.79 和 861.88 亿美元,其绝对出口量分别在 30 个国家中位列1、2、3、5位,总得分也位列5、1、6、2位;而一些国家高端制造业贸易出口的绝对量较低但在GDP中占比较大的国家,在总得分的排名中也有一席之地,如匈牙利、捷克、以色列、丹麦的高端制造业出口占GDP的比重分别达到16.95%、8.43%、6.61%、5.42%。

表3 总得分前30名国家各项因子得分排名

续 表

从具体国家来看,虽然在本文核心外围分析中显示美国的核心度逐年下降,但是美国的总得分、“网络中枢因子”和“强邻联系因子”的得分都位列第一,高端制造业的绝对出口量也高达2 058.39亿美元,这说明美国在世界高端制造业贸易网络易中仍占据“霸主”地位;欧洲国家中,法、英、德等老牌制造业强国分居总排名的前3、4、6位,荷兰凭借其在化学工业、机械制造和电子工业方面的优势位居排名第2位;日本虽然GDP高达5.9万亿美元,但高端制造业出口占比仅为0.55%,总得分排名仅为20位;中国高端制造贸易出口的绝对量达到3 817.35亿美元,在所有国家中位居第1,但总得分排名仅位列第5,而中国的“贸易均匀因子”得分排名仅为116位。经分析,中国与中国香港和美国的贸易量远大于与其他国家和地区的贸易量,这说明中国高端制造业贸易极为不均匀。

六、结 论

本文从有向网络和无向网络两个方面对1992—2011世界高端制造业贸易网络进行了结构分析,并综合了节点中心性、差异性等指标进行了主成分分析,具体得出结论如下:

(1)世界高端制造业贸易网络联系日益紧密,但世界金融危机对于高端制造业网络冲击明显。总体来说,在1992—2006年期间世界高端制造业贸易网络的密度和节点个数都呈逐年增加趋势。各年的点度数、点强度、出入度数、出入强度核密度估计分布整体呈右移趋势,且高段峰值增加而低段峰值下降;而受世界金融危机危机影响,2007年、2008年高端制造业贸易网络的密度有所下降,且点度数、点强度、出入度数、出入强度高段峰值有所下降而低段峰值上升。并且中心外围分析也表明,次贷危机期间一些国家核心度下降明显,核心国家的数目也相应减少。

(2)世界高端制造业贸易网络节点度的核密度表现出由“单峰分布”向“两峰分布”的变化趋势。节点度的核密度估计显示在1992年、1995年呈现“单峰分布”特征,在2000年之后则表现出了“双峰分布”的特点,特别是出度数的高段和低段峰值分别位于整个分布两端。这是由于在90年代初期高端制造业的生产的技术门槛较高,大部分国家不具备出口的能力,因此只在低度数段出现“单峰”,而在2000年以后一部分发达国家掌握了高端制造业的生产技术,其他国家仍然不具备出口能力,因此在高度数段和低度数段都分别出现了峰值。

(3)世界高端制造业贸易网络各项结构指标的相关性较为平稳。其中,点度数与点强度的相关系数均为正值,说明高端制造业贸易伙伴多的国家其贸易总量也相对较大;点度数、点强度与差异性的相关系数均为负值,说明高端制造业贸易伙伴多、贸易量大的国家其贸易往来也较为分散均匀。点度数与平均近邻度、点强度与平均近邻强度、点度数与聚集系数各年的相关系数均为负值,表明高端制造业贸易伙伴多、贸易量大的国家倾向于与贸易伙伴少、贸易量小的国家展开贸易,而贸易伙伴多、贸易量大的国家之间的联系较少;出度数与入度数的相关系数各年均为正值,说明在高端制造业中出口贸易伙伴多的国家,其进口贸易伙伴也较多;各年出强度与入强度的相关系数也均为正值,表明在各国的高端制造业贸易较为均衡,高端制造业出口较多的国家其进口也较多。

(4)高端制造业贸易中新兴经济体地位逐年提高,发达国家优势仍然明显。虽然核心外围分析表明发达国家的核心度呈下降趋势,而新兴经济体的核心度逐年攀升。但是通过主成分分析可知,美、英、德、法等制造业强国的总得分、“网络中枢因子”、“强邻联系因子”的得分仍稳居前列,“贸易均匀因子”的得分也排名适中。相比而言,中国高端制造贸易出口的绝对量虽然在所有国家中居第一位,但总得分排名却位列第5,而中国的“贸易均匀因子”得分排名仅为116,表明中国高端制造业贸易分布极不均匀。

[1]宾建成.欧美“再工业化”趋势分析及政策建议.国际贸易问题,2011(2).

[2]蔡翼飞,魏后凯,吴利学.我国城市高端制造业综合成本测算及敏感度分析.中国工业经济,2010(1).

[3]陈银飞.2000—2009年世界贸易格局的社会网络分析.国际贸易问题,2011(11).

[4]程淑佳,王肇均.复杂网络理论下世界原油贸易空间格局演进研究.地理科学,2011(11).

[5]段文奇,刘宝全,季建华.世界贸易网络拓扑结构的演化.系统工程理论与实践,2008(10).

[6]郝晓晴,安海忠,陈玉蓉,高湘昀.基于复杂网络的国际铁矿石贸易演变规律研究.经济地理,2013(1).

[7]郭世泽,陆哲明.复杂网络基础理论,北京:科学出版社,2012.

[8]刘宝全,段文奇,季建华.权重世界贸易网络的结构分析.上海交通大学学报,2007(12).

[9] Barabási A L,Albert R.Emergence of scaling in random networks.Science,1999(286):509-512.

[10]Garlaschelli D,Loffredo M.Fitness-dependent topological properties of the World Trade Web.Phys.Rev.Lett,2004(93):188701.

[11]Fagiolo G,Reyes J,Schiavo S.On the topological properties of the world trade web:A weighted network analysis.Physica A,2008(387):3868-3873.

[12]Serrano M A,Boguna M.Topology of the world trade web.Physical Review E,2003(68):015101.

[13]Li X,Jin Y Y,Chen G R.Complexity and synchronization of the world trade web.Physica A:Statistical Mechanics and its Applications,2003,328(1-2):287-296.

[14]Wilhite A,Bilateral trade and“small-world”networks.Computational E-conomics,2001,8(1):49-64.

[15]Fagiolo G,Schiavo S,Reyes J.The evolution of the world trade web:a weighted-network approach.J Evolut Econ,2010(20):479-514.

[16]Nicholas J,Foti A,Scott P B,Rockmore D N.Stability of the World Trade Web overtime An extinction analysis.Journal of Economic Dynamics &Control,2013(18):1889-1910.

[17]Van Bergeijk P,Brakman S.The gravity model in international trade.Cambridge:Cambridge University Press,2010.

附表:高端制造业包括产品类别

续 表