在水一方:既是拟像,又是现实

文/海 杰 摄影/黎明 编辑/任 红 吴冠宇

在水一方:既是拟像,又是现实

文/海 杰 摄影/黎明 编辑/任 红 吴冠宇

现代旅游的狂潮,促使日常生活的此地变得令人烦扰,而他方或远方值得期待和遐想,所谓“在水一方”,从视觉意义上,首先分解了大众的日常庸扰,成为一种“优雅”的特权,它也暂时性地成为现实贫乏的精神委托之处。

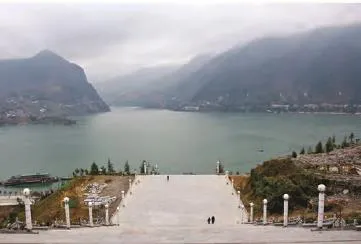

拍摄时间:上图2007年10月2日;下图2012年10月28日;地点:重庆奉节老城 重庆奉节老城,三峡蓄水175米前后景观之变。

从某种程度上说,在一个影像展览中提出“在水一方”这个概念有一定的风险,风险在于动用一些展览集群来回应一个至今具有乌托邦色彩的概念,有实证之嫌。我们在概念上,已从情感的讴歌与幻想的文学样本走到了大众媒介取消距离的大跨度现实之中,而这种早已写就的“远方”是否还难以抵达?

当然,大众文化发展到今天,让一切变得可见,成为所有人试图努力完成的实践,视觉文化也在尝试为文字所描述的空间进行定义,使其变换为一种视觉样式,为大众所看见,并进行各自经验之上的视觉再生产。

于是,我们有了新的问题,如果真的在“在水一方”与我们的视觉可能性之间寻找关系,该如何下手?是否有必要完全忠实于它的语境并做出回应?

我们不妨回望来源于《诗经》书写的“在水一方”的语境,会饶有兴味地发现,“水”较早地成为隔断性媒介,它假借文学飞跃,成为两种映照性空间(现实与他方)的分水岭。之前,我们可以确定的是,这道分水岭具有不可逾越性,但可以遐想或隔空观望。随着虚拟世界的崛起,加之文学的想象对后来的视觉艺术事先提供了舞台基础,让书写者和阅读者都体验到一种理想的幻境和拟像之后,这道分水岭还会像以前我们经验所描绘的那样不可跨越吗?

空间实践:以“水”为媒介的“远方”

第二届西双版纳国际影像展以“在水一方”为题,这看上去似乎稀松平常,但它的第一届,则是以“一条大河”为题,这样一来,我们可以看出它的脉络走向。显而易见,它始终围绕以“水”为探讨对象的大语境,使“水”成为媒介和材料。而在对于这个媒介的解读方面,我们可以结合当代艺术所着力靠近的社会议题来对此做出探讨。

从地缘政治的角度去考察,相对于地处内陆的其他地方来说,西双版纳则如同在水一方。它属于地理意义上的遥远彼岸,承蒙现代交际网络,这里正在成为一个浪漫的去都市化标本,是都市化的内陆为数不多的可以照耀的镜子。在西双版纳,对于“水”的依赖与借用已经在这里的节庆和娱乐活动中被强化成一种仪式。它处于澜沧江和湄公河这样跨流域的水系之中,本身衍生出对于“水”这种媒介的独特理解。每年的泼水节,水成为这里的叙事主体,它传递热情、友好、祝福、洗涤以及欢乐,每个人从日常生活的紧张状态,进入因水而来的癫狂之中。同时,由于水对具有社会属性的服饰造型的冲刷与改变,使得泼水节的公共狂欢现场弥漫着一种身体半公开状态下的隐约而暧昧的气息。同样,水也进入西双版纳傣族日常的娱乐生活中,傣族人在面对来客敬酒之时,会端着酒杯,邀请来客一起用高歌傣语“多歌,水,水,水水水,水”,然后一饮而尽,这些傣语是喝酒时的吆喝声,大致相当于“干杯”之意,经过当地人戏仿音译之后,就变得有约定俗成之势。从这个事情上,我们也可以看出在西双版纳,对于水的理解与转译已经成为这里日常娱乐中不可或缺的一个重要仪式。

对西双版纳以外的人来说,这些足以构成一种想象与召唤。现代旅游的狂潮,促使日常生活的此地变得令人烦扰,而他方或远方值得期待和遐想,所谓“在水一方”,从视觉意义上,首先分解了大众的日常庸扰,成为一种“优雅”的特权,它也暂时性地成为现实贫乏的精神委托之处。这使得很多地方变成了现代旅游者们的“类西双版纳”。在一些承载了“在水一方”梦想的地方(比如说丽江、大理、西藏、泸沽湖)相继被攻陷之后,西双版纳由于交通等原因,还依然具有看起来牢固的地缘优势。越是如此,越会越激发旅游者的雄心和行动力,它把旅行者从日常辛苦哀怨的庸众中拉扯出来,进入弥漫着浪漫、出走、畅想、炫耀等甜蜜混合物的第二现实中去。现代旅游所倡导的对于他方的寻找,塑造了今天最具繁殖能力的寻宝奇观。旅行是一种情境治疗,但这种治疗导致另一种事关焦虑和孤独的衍生疾病的诞生,所以,旅行是一个疾病的延伸过程。它是雅克·德里达(Jacques Derrida)所说的“药”:“它在治愈的同时也加强了本身的疾病”。

在此次参展作品中,艺术家兼酒店管理者陈灿荣并没有像那些无所不在的旅行者那样,晒空洞的豪华和他方景观,他发现了旅行者们的孤独和寂寥等多种精神疾病,人们为什么旅行?这是陈灿荣作品中让人不断追问的一个问题;华伟成在路上抓取童话般的超现实的失真风景,他是为创作出门,但他必须通过旅行的方式,他取名为《尘末》,显然,他自己也是这“符号大军”里疗伤者中间的一个;黎明在三峡库区不停行走,他用库区今昔境况的对比构筑了一种荒芜的时间感;魏志杰采用617画幅对于所到江边遭遇的宏阔的人造残迹与瘢痕进行扫描,这些庞大的遗留物如同巨兽一样横亘于江边或江上,令人沮丧;马力在《那海》中将濒临破碎的渔村与旅游大军矫情的微妙幻象进行重叠,那一刻似乎宣告了“在水一方”的荒诞性……

拍摄时间:上图2010年9月;下图2011年11月;地点:重庆万州重庆万州港三峡蓄水175米前后景观之变。

拍摄时间:上图2010年9月;下图2011年11月;地点:重庆万州 重庆万州江边滨江广场三峡蓄水175米前后景观之变。

策展人最终要将这些作品放置在西双版纳的实地空间中展出,以此来探讨“水”这种媒介的意义,同时建立展览中的“西双版纳时间”。而作品本身所携带的疾病、问题与野心,是否会在这里引发基于视觉的文化间的对话?或者说,它是要提醒一次久远的对于文化地理空间的缅怀行动,还是一个对实地地理空间的暴力性接近的占有行为?

即便如此,“水”,此刻作为一种媒介,不仅具有空间意义,也是时间的拖延和阻击者。尽管我们隐约感觉到,现代旅游和空间实践极有可能是意图不是寻找“远方”,而是消灭“远方”,但“在水一方”在今天的空间坐标意义还远未结束。

在水一方与剧场叙事

对于现实来说,“在水一方”意味着是一个遥远的拟像,同时也具备了剧场的戏剧狂想。展览的运行,本身就是一场剧场般的叙事,有关河流的影像在这里轮番上演各种剧目。

而传统意义上的现实已然模糊,或许只有依赖于虚构才可让我们发现真实。剧场是现实之外的“救心丸”:在虚拟叙事中混淆了观众和演员的身份,使他们同处一室,抚平自我在现实之中难以抹除的虚无感。相对于现实而言,剧场预示了假设、扭转、替换、重复、拟像以及再生产的存在必要。

在这个设立于“西双版纳时间”的剧场中,艺术家张巍将“数以百计真实的普通演员的身体局部重新进行拼贴组合,利用每个演员与经典人物形象之间的微小相似点”以电脑合成的方式植入卡扎菲、普京、萨达姆、奥巴马、李小龙、玛丽莲·梦露等经典人物形象之中,这些皮肤、毛发和眼球都是一连串的数字代码,因而他们的呼吸是数字化呼吸,是电脑合成的呼吸,它是张巍造人计划的深入,他们被化妆术引入剧场,张巍的身份多变,既是导演,又是新的身份制造者,他拥有这些毛发和面孔所有新的DNA,他可以随意组装他们。他在塑造他们的过程中,通过合成抽去了经典形象构成者——普通演员的形象,而被塑造后的形象进入一种标本状态,虽然,他们都与某个经典形象对位,但我们也发现了这个虚拟形象的陌生感,也鉴于他们身份的不确定,因而显得更加荒诞。他们到底是谁?这是一个困扰我们的问题。在他们被合成之前,我们和经典形象被权力隔断,而现在是被作者隔断。或者干脆像王彤那样,连作者一同扔进去,在《重现》里,他亲自出镜,使用了旧的剧本,历数作为节点性的“主席”独角戏,将其引入后现代剧场,令其畅游、徒步和视察,王彤启用了后现代话语的政治Cosplay。

这种合成和扮演也触及了“在水一方”的运动状态和关系美学,它承担了所有因现实不济而有所寄予的理想模式以及各种虚幻的图景。也由于传播的有效性和与现实映照,成为全新的拟像,也成为现实的正片(至此,现实已沦为负片)。它此前遥远,现在又如此切近,它是变动不居的,如同布莱希特的“间离方法”:它是流动的,没有场次的。

西双版纳所上演的剧场叙事,也进入了当代艺术的诸多问题范畴,比如法国人尼古拉斯·伯瑞奥德(Nicolas Bourriaud)在《关系美学》一书中发问:“这就是今天当代艺术最为炙手的问题:在艺术史这种传统地回归其‘再现’的实践场域中,还有可能创生出与世界的联系吗?”他所说的“再现”是基于居伊·德波(Guy Debord)在《景观社会》里对人与人关系中“直接体验”丧失,而直接进入“景观化”所提出的一个疑问,尼古拉斯·伯瑞奥德指出了这种“景观化”关系所造成的人与人的疏离感,如同“被商品象征化或取代、被商标信息化的人与人之间的关系”,而张巍《人工剧团》里电脑合成的“假面”其实就是处于这样一种关系之中,观众与那些符号之间互相消费,但作者隔在中间,他取消了“直接体验”的可能性,直接转化为一种“拟像”和“景观”。

拍摄时间:上图2008年5月3日;下图2010年11月地点:湖北兴山高阳镇三峡蓄水175米前后景观之变。

尼古拉斯·伯瑞奥德所说的“再现”除了对人与人关系的“景观化”有所指涉之外,还有面向当代艺术中创作策略的重复性和向传统借取资源的可能,而对摄影这种媒介也积极投身参与了的当代艺术新剧场(或新语境)导致的社会实验,对观众与演员之间的角色互换关系,伯瑞奥德也不是没有察觉,所以他的发问,其实是一种宣示。事实上,在今天,即便是历史事件,也一再被重演,新的语境,让这种重演摧枯拉朽,生产出新的历史参照物:艺术家陈农把历史当作脚本,制造拟像,在《又重现》里,他把舞台搭在黄河的巨浪边缘,把自下而上的历史事件修改成狂暴的视觉躁动和多幕壮烈合唱大戏,陈农用“再现”回应了现实困境,面对令人血脉贲张的拟像,观众想到的不是早已发生的历史,而是心生疑虑:历史会真的重演吗?

在水边:一种临界状态

前文已就“在水一方”的此岸现实和彼岸剧场拟像做了相应的陈述,而对它的临界点在当下大众文化层面的意义投射还有待挖掘。

在今天,大众都自发进入媒体,他们与其说生活在现实场域,不如说生活在媒体场域之中,在这个场域里,那个最初的现实已然变得不可见。在媒体平台中,大众通过互联网建立了新型人际关系,通过网络书写方式而非现实的言说方式构成社区单元。微博让现实中的被压制的暴力在易于书写的网络中呈现,微信也让私密可见,也乐于变得可见,这是个新构的现实世界,大众由此进入网络生存模式。对于原现实来说,网络是个虚拟世界,但对于大众消费心理养成来讲,此刻的虚拟世界即新的现实世界。“原现实”遭遇了前所未有的危机,它面临因媒体变革而处境艰险的“被殖民”状态。

在这场“殖民”行动中,殖民系统本身也在斗争和抵抗,比如一方面,大众已然经历着网络生存,另一方面,他们充满网络生存焦虑,在网络世界里释放着重返现实的欲望。但问题在于,现实于他们而言,又显得微弱,这是一种无法确切实现又摇摆不定、不断挪移的临界状态。德里达在《论书写学》里声称,这个时代具有“悬在两种写作方法之间”的特征,“这个时代”不是今天,是那个导致今天发生的基于电脑的粗糙的电子写作时代,德里达是对最初远离书本写作的电子写作抱有警惕,但这个“之间”在当下依然存在,大众远离“演说与书本”,而投身于网络的140字空间,他们不遗余力地参与网络书写,而“晒”即是网络书写的最基本方式,让一切都暴露在大庭广众之下,让隐私无处可逃。网络生存就是波德莱尔的“现实世界里的沙漠”:“在那里,一块块的土地正慢慢地在地图上衰败。”事实也不尽然如此,网络生存也宣示了彼岸的存在,它使我们渲染和描述的彼岸成为现实。由于现实和网络构建的虚拟世界的殖民关系,我们变得没有秘密可言,守密者成为稀有角色,并不被看重,我们的世界也成为“一个没有远方和陌生之地、没有神话和未知领域的世界;同时,这还是被Google Earth和GPS全面呈现——监控着的世界,一个‘没有外部的世界’。”

拍摄时间:上图2007年10月5日;下图2008年12月06日地点:重庆巫山码头后三峡景观之变。

拍摄时间:上图2007年10月1日;下图2012年10月28日;地点:重庆奉节老城重庆奉节老城江边三峡蓄水175米前后景观之变。

因此,我们可以说,我们处于原现实和虚拟世界的临界状态,我们已失去“在水一方”这样可供冥想和期待的他方,因为“在水一方”变得可见,我们只能“在水边”,随时准备跨越媒介障碍,奔向这场殖民的获胜一方。

在原现实中,人们竭力维护的私人性在媒体构建的世界里变成争相分享的狂欢,拍下照片发到微博,让粉丝看到,转发即拥有生产力,越私人就越具有分享价值。从隐私到曝私,媒体改造了大众,诱发了私人空间的逐步消失,但同时,公共空间孕育暴烈气息,这迫使他们不得不从公共空间逃逸,于是,“在水边”也成为最后的落脚地,成为公共空间的私人影像系统阀门。但这种临界焦虑并没有消失,反而加重:陈有为“在水边”,和那些同样在水边的闲逛者一样显得闲暇和走神;金辉在他命名的“此岸”,黑白影像里有挡不住的没落与荒芜;罗巍甚至仿造了现实,他搭建了关于自然的影像长廊,在这里,动物们似乎处于未来世界(水上绮丽,水上魔幻),这或许就是他所拥有的那个“自然世界”,并据此实践了他“在水边”的空间仿生学;女艺术家以绘以《九首歌》为题,用梦游一般的气息屏蔽了现实(她甚至也屏蔽了男性),让女性(连小女孩也携带着青春的伤感基因)进入她们独有的隐秘世界,她们在水边,在收割后的金黄田野里,在迷雾蔓延的神秘园,在树上,在薄纱后,这些美丽而忧伤的女性沉默不语,让身体本身释放的青春病灶为我们所观看,并猜测;于涛在珠江边展开了他基于记忆消失引发的哀伤叙事,那些色彩鲜明的影像令人动容;朱鸿在雾霭弥漫的长江三峡边漫游,这撬动无数人记忆根基的伤心河流在朱鸿的镜头中平静而模糊;而韩国艺术家SONG Seungjin甚至将这种现实世界与虚拟世界的“在水边”临界状态搬进了自己的影像。

纵观以上三层意义空间,从此岸现实到彼岸拟像,再到一种临界状态,这种互相促发和牵制的上下文逻辑关系似乎让我们看到“在水一方”的清晰空间,这场通过影像发起的意义探讨,也使西双版纳成为一个展览实验室,同时使得“在水一方”这个古典命名,深具当代性。但空间演进远未结束,因而讨论随时都在进行。没有结果,只有发生。正如奥地利诗人里尔克在其诗歌《自画像》中写的那样:“这一切,总的来说,只是些朦胧的影像——永远不会,无论是幸福还是苦难的时刻,造成一种坚实的、不可变更的结果;然而,仿佛有某种力量,从遥远的地方,用零散之物筹划着一项严肃伟大的工作。”