山东半岛蓝色经济区经济联系的测度研究

包玉香 王月菊

(1.山东师范大学经济学院,山东 济南 250014,2.山东师范大学人口·资源与环境学院,山东 济南 250014)

一、引言

城市化进程的加快、工业化的快速发展以及城市群的涌现,使得区域合作与交流不断深化和拓展,城市体系内部和外部的经济联系也更为活跃,以特大城市为核心的城市群和以行政单位划分的主体功能区已成为区域经济发展和竞争的地域单元,相关城市群体经济联系的空间之一。

国外许多学者从区域经济学、区域地理学、城市地理学等视角对各城市之间的经济联系进行了全面系统的研究,关系经济地理学派认为经济实体及其相关作用关系所引起的经济地理发展和变化过程应成为研究的中心[1]。Meyer曾以美国边远地区加入到美国城市体系的实证研究,提出了城市体系的动态模型,认为区域联系是美国城市体系发展演化的重要动力[2]。将牛顿力学引力模型引入地理学中的是地理学家赖利(Reilly),他于1929年对零售关系研究方法进行了探索[3],而Zipf在1946年对这一模型作了进一步理论阐释[4]。康维斯(P.D.Converse)最初使用断裂点公式对商圈进行定量研究,后来对城市、区域的经济联系进行了定量分析[5]。

国内学者对城市间经济联系的研究起步比较晚,主要是借鉴国外城市群或都市圈发展实践与理论成果,结合我国实际情况进行研究,研究内容涉及较广,但主要是对某个区域的城市经济联系进行测度分析。最近关于城市经济联系的研究有,颜俊和韦云波(2010)借助引力模型对武汉城市圈内各主要中心城市之间经济联系状况进行实际测度[6]。孟德友和赵文亮(2011)采用GIS网络分析获得城市间公路交通的OD时间距离对引力模型进行修正,并对河南省各地市间1997年和2007年的经济联系进行测算和比较[7]。潘中艺(2011)通过放宽假设条件构建了城市间的经济联系模型,并对辽宁沿海经济带城市间经济联系强度进行了实证研究[8]。陈永林等(2012)利用最短时间距离建立城市间的交通通达性指数模型对江西省各设区市的经济联系进行分析[9]。对山东省内的城市间经济联系进行研究的是郑国和赵群毅,他们于2004年对山东半岛城市群主要经济联系展开研究,主要是从城际联系、省际联系和外向联系3个不同的层面上分别考察了山东半岛6个城市的经济联系[10]。

二、山东半岛蓝色经济区概况

2011年1月6日经国务院正式批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》,山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略,成为国家海洋发展和区域协调发展的重要组成部分。该经济区范围包括山东省全部海域和青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照6市及滨州市的无棣、沾化2个沿海县所属陆域,海域面积15.95万平方公里,陆域面积6.4万平方公里。2011年,区域总人口3326.1万人,人均地区生产总值60667.1 元。

为进一步增强该经济区海洋不断发展的支撑能力,本文从经济联系的角度分析山东半岛蓝色经济区内经济联系强度和隶属度,加强区域内经济联系和经济合作。目的是进一步加强各地区间的经济联系和缩小各地区间的经济发展差距,为山东省海洋经济的发展提供强有力的支撑。

三、分析方法与数据来源

(一)分析方法

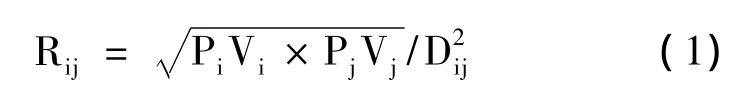

区域经济联系是一个综合概念,可以细分为人员的来往、货物的交换、资金的移动、信息的交流等,区域经济联系强度的大小,也就是相互作用的强弱,可以直观地用人员、货物、资金、信息等联系数量的大小来表征。地理学对去与他性和差异的研究已较为深入,二大队区域经济联系的实证研究还相对薄弱。因此,对区域间经济联系的定量分析,主要采用替代法,其中较典型的方法是运用区域间相互作用的引力模型来代替区域间经济联系的方法较为普遍,其具体计算公式如下:

其中,Rij为绝对联系强度;Pi、Pi分别为i、j城市的人口数;Vi、Vj分别为i、j城市的经济规模(一般用地区生产总值来表示);Dij为ij两城市间的最短交通距离[11]。

国内一些学者对此进行了推广,如苗长虹等在引力模型的基础上,对区域中的城市经济联系用如下模型进行了推广,并运用该模型对河南省省辖市之间以及它们与全国各省会城市之间的经济联系强度进行了计算,基本公式如下:

式中,Rij为两城市经济联系强度;Pij为两城市经济联系强度占区域经济联系强度综合的比例,即经济联系隶属度;Pi、Pj为两城市市区非农业人口数;Gi、Gj为两城市市区的 GDP;Dij为两城市的距离[12]。

考虑到城市之间距离的可达性和交通方式的选择问题,城市之间经济联系强度也会受到空间距离的摩擦的影响,需要考虑空间摩擦系数。在此我们借鉴邓春玉的方法,引入克鲁格曼指数(Gij)和信息化指数(I),构建区域内城市经济联系强度模型:

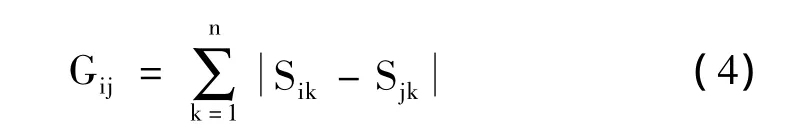

式中,Ii、Ij为两城市的信息化水平指数。克鲁格曼指数的计算公式:

式中,Gij为克鲁格曼指数,主要衡量区域分工和专业化程度。Gij越大,表明两城市间的产业分工与专业化程度越高;Sik为i城市k产业在区域内所有产业从业人员中的份额;Sjk为j城市k产业在区域内所有产业从业人员中的份额;n为全部产业数。

信息化之术计算公式:

式中,Pi为第i个评价指标无量纲化处理后的值,Wi为Pi的权重,n为指标数,I为信息化水平指标[13][14]。

殷绛和成艾华认为引力模型中使用的人口总数、地区生产总值和最短交通距离只是反映了城市经济联系的一个侧面,不能反映城市之间真实的经济联系。他们通过计量称时间企业之间的经济协作程度近似替代城市间的经济联系,从另一个方面反映了城市间经济联系的强度。他们指出企业间的经济联系表现为企业之间横向和纵向的分工协作活动,这必然会带来经济,而集聚经济集中表现为企业通过分工和协作而带来的规模经济。

H可以用来衡量集聚效应的大小,它可以通过CES形式的函数:

其中W为工资,Q为产量,L为劳动力,β是产出的工资弹性,γ是劳动力的收入弹性。对(5)式的两边取对数,得到如下函数:

根据不变替代弹性生产函数(CES)推导出规模系数h的值,即:

当h≥1时,表明具有集聚效应,h值越高,所带来的产业集聚效应越大。当h<1时,表明整体经济或行业没有集聚效应。因此,可以用h值得变化来反映城市间企业的经济协作与分工,进而来代替城市间的经济联系强度[6]。

(二)数据来源

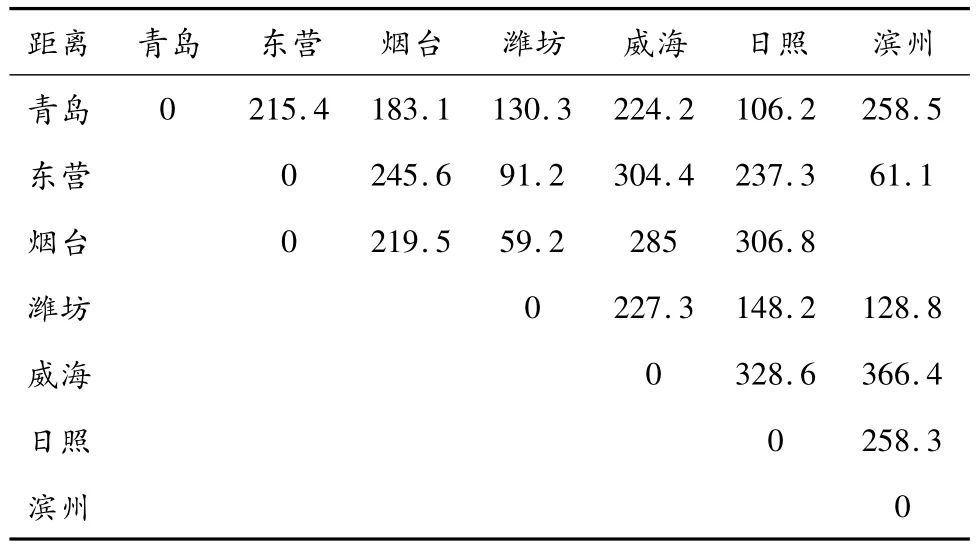

本文采用的数据(如人口数和地区生产总值)来源于《中国城市统计年鉴》(中国统计出版社);城市之间的最短交通距离主要是由百度地图中测度的距离代替。山东半岛蓝色经济区包括6个市和滨州市的两个沿海县,在测量各城市间的距离时,由于数据的可获得性,本文将用滨州市的人口数和地区生产总值代替沾化和无棣,以使数据之间有很好的对比性。表1就是利用百度地图中的测距工具测得的数据。

表1 山东半岛蓝色经济区7城市间的实际距离(公里)

四、山东半岛蓝色经济区经济联系测度

本文采用以上方法对山东半岛蓝色经济区内的城市间经济联系进行测度和分析。先运用引力模型对山东半岛蓝色经济区7个中心城市的经济联系强度和经济隶属度进行测度,再通过CES生产函数对7个中心城市的企业间的集聚效应进行测度,从另一方面分析城市之间的经济联系。

(一)基于引力模型的城市经济联系的测度和分析

关于山东半岛蓝色经济区7个中心城市之间经济联系强度的计算,本文采用2000、2005和2009年的统计数据进行分析,下表是由(1)式计算的结果。

表2 2000、2005和2009年山东半岛蓝色经济区经济联系强度

从表2中可以看出,山东半岛蓝色经济区中7个中心城市之间的经济联系强度随时间逐渐增强,城市之间的经济联系越来越密切。随着经济发展和社会进步,交通技术的改进,城市与城市之间的联系与交往越来越密切,经济活动受空间距离的影响越来越小,信息技术的发展正改变着人们的生活方式和沟通方式。表中与青岛联系最密切的是日照,2009年经济联系强度为22.3009,而2000年和2005年的经济联系强度分别是3.8870和10.1243。十年的时间联系强度增长了5.77倍,说明日照的经济发展促使其与青岛进行密切的经济合作,日照的地理位置优势也为其与青岛之间经济联系密切增加了砝码。

东营与其他6个城市的联系较弱,通过三个年份的对比,东营市与相邻的潍坊市和滨州市经济联系较密切,但是其整体的强度很弱,这与东营市地广人稀有着密切的关系。东营的地区生产总值主要是依靠石油及相关联的产业提高的,与其他城市的联系方式比较单一。虽然随着时间的推移,东营市与其他城市间的联系强度有增加的趋势,但是增加的幅度很小。

烟台与威海毗邻,其经济联系较密切,2000年的经济联系强度为5.4677,与潍坊、日照和滨州的联系强度都低于1。到2005年,烟台与威海的经济联系强度为15.5016,比2000年的增加了将近2倍。2009年,烟台与威海的经济联系强度高达27.1329,在所有的经济联系强度中是最高的。这与烟台和威海的地理位置关系有关,还与其经济来往频繁和交通便利有关。

与潍坊经济联系较密切的是青岛,其次是东营。其他城市与潍坊的经济联系较弱。与威海联系较密切的是烟台,其次是青岛。与日照联系较密切的是青岛,其他城市与其联系强度都较弱。与滨州联系较强的是东营,其他城市与其联系都较弱。

通过以上分析,可以得出这样的结论:(1)经济发展水平较高的城市,其与周围城市的经济联系较密切;反之亦然。(2)各城市之间的经济联系强度显示出了距离衰减效应。

(二)基于CES生产函数的城市经济联系的测度和分析

通过以上对各城市间经济联系强度的分析,可以以山东半岛蓝色经济区为整体,进行时间序列分析,估算山东半岛蓝色经济区内部7个中心城市经济联系的强度值(h),并观察h值随时间变化的趋势,由于2000年之前的《中国城市统计年鉴》中没有滨州的数据,因此,我们的数据是2000年到2009年的,详见表3。

表3 山东半岛蓝色经济区经济集聚效应分析使用的数据

根据(8)式 LnW=LnA+βLnQ+γLnL,需要估计出LnA、β和 γ三个参数的值,我们可以利用Eviews 6.0软件对表3中的数据做线性回归分析。由于进行线性回归分析必须使用较长的时间系列数据,而2000年之前的统计年鉴中缺少滨州的数据,所以本文以6年为一个时间段,将2000以来的数据作如下处理。表3中的数据都通过了t检验和拟合优度检验,再利用公式(7)得到表4的结果。

表4 山东半岛蓝色经济区经济联系强度的动态变化表

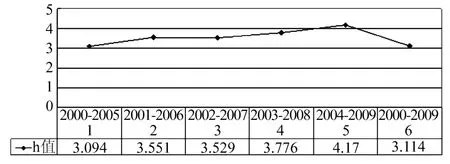

图1 山东半岛蓝色经济区经济联系强度的动态变化图

根据表4中估算的h值,我们可以绘出其对应的折线图(见图1)。通过h值随时间变化的折线图,很直观地看到经济集聚效果随时间的变化趋势。

从图1中可以看出,山东半岛蓝色经济区的整体集聚效应h值随时间的推移是呈上升趋势的,这也就说明了近几年的发展使得山东省沿海几个中心城市内部经济联系强度不断上升,企业往来密切。各城市之间通过企业分工协作程度不断加强,经济市场化程度不断加强,形成了各城市间相互交流,相互协作,取长补短,共同发展的良好态势。因此,山东半岛蓝色经济区的发展规划被批复,发展战略上升为国家战略是顺应市场经济发展的潮流,也是经济发展的必然要求。山东省沿海几个城市之间经济联系会在“蓝黄”战略的影响下更加密切。我们可以预测山东半岛将会成为中国沿海经济增长的另一个增长极。

从图中分析,山东半岛蓝色经济区的整体集聚效应总体趋势是上升的,但是在2002-2007年这一时间段内略有下降趋势,而且整体上看2004-2009这一时间段h值比2000-2005时间段的h值高1.076,增长的幅度不是很大。所以,山东沿海7个地市作为一个整体上升为国家战略,成为经济发展的重要区域,其集聚效应还有待提高,而且作为一个以海洋经济为重点开发区域,也不能忽视陆上经济的发展。

基于CES生产函数的城市间经济联系强度主要是取决于城市间企业规模。企业的规模实际度量时以年底企业数目的变化来表示。一般来说,山东半岛蓝色经济区内各城市的工业企业数量越多,企业与其他城市的企业联系越密切。企业的数量逐年增加,说明该城市的经济发展越好,与其他城市的经济往来越多。

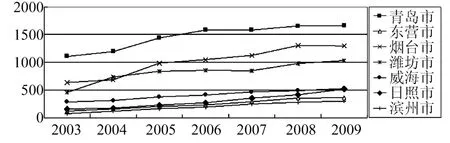

通过对山东半岛蓝色经济区内7个中心城市的企业数量的变化情况,来看一下经济区内各城市经济联系的动态变化与区内分工情况。(见图2)

图2 山东半岛蓝色经济区工业企业数变化图

从图2中可以看出,山东半岛蓝色经济区内各城市的企业数目变化趋势是逐年增加的,而且各城市的企业数量也存在差异。青岛市的企业数目一直是遥遥领先的,潍坊市的企业数目仅在2004年超过烟台,其他年份均少于烟台而居第三。东营、威海、日照和滨州的工业企业数目发展变化趋势相似,而且差别不是很大。从整体上看,年均增长较快的是烟台,其工业企业数从2003年的636个增加到2009年的1295个;其次是青岛,其工业企业数从2003年的1105个增加到2009年的1660个。工业企业数逐年增加,说明各城市经济发展态势良好,经过城市之间的协作与分工,企业间的联系较密切,为新兴企业提供了良好的环境。

五、总结

对山东半岛蓝色经济区内的7个中心城市进行经济联系强度的测度和分析,可以看出山东半岛蓝色经济区的提出是顺应时代发展趋势的。经济的增长与发展离不开区域的分工与合作,将山东省沿海7个地级市作为一个整体区域进行规划,是区域经济发展的必然要求。

从2000年以来,山东沿海城市经济的市场化程度越来越强,对外经济联系也得到加强。从以上的分析中,我们可以得出以下结论:

1.经济发展水平较高的城市,其与周围城市的经济联系较密切;反之亦然。

2.各城市之间的经济联系强度充分显示出了距离衰减效应。

3.城市经济的市场化程度有所提高,各城市间企业的分工与合作随时间的推移得到加强。

4.企业的跨区域发展受实际距离的影响逐渐变小。

针对山东半岛蓝色经济区内各城市经济发展现状和经济联系强度状况,我们还要从以下几个方面加以改进。

1.在制定出《山东半岛蓝色经济区发展规划》之后,要更加重视实施过程。规划的实施阶段会出现很多问题,所以需要有关单位组建区域性的组织,来协调各个地级市之间的利益关系和矛盾冲突。

2.在发展山东半岛蓝色经济区的海洋经济的同时,不能忽视陆上经济。陆上经济是开发海洋经济的基础,只有陆上经济发展到足以支撑开发海洋资源时才能为海洋经济的发展提供强有力的后盾。

3.在加强山东半岛蓝色经济区内部城市间经济联系时,也要加强区内城市和省内其他城市的联系以及省外城市的经济联系。不能只重视发展区内的经济,而忽视了和区外其他城市间的分工与合作。

[1]H Bathelt,Glucker.Toward a relational geography.Journal of Economic Geography.2003,3(2):l17 -144.

[2]Meyer D R.A dynamicmodel of the integration of fron-tier urban places into the United States system of cities.Economic Geography.1980,56:39 -120.

[3]Reilly W J.Methods for the study of retail relationships.University of Texas.l929:l-9.

[4]Zipf G K.The PIP2/D Hypothesis:on the intereity movement of persons.American Sociological Review,1946,December:677-686.

[5]桑义明,肖玲.商业地理研究的理论与方法回顾[J].人文地理.2004,(06):61 -71.

[6]颜俊,韦云波.武汉城市圈城市经济联系测度及空间发展方向研究[J].国土资源科技管理.2010,(01):73-80.

[7]孟德友,赵文亮.基于时间距离的河南城市经济联系及其空间结构[J].城市发展研究,2011,(06):102 -110.

[8]潘中艺.基于分工的辽宁沿海经济带城市间经济联系研究[J].经济纵横,2011,(11):110-114.

[9]陈永林,钟业喜,周炳喜.基于交通通达性的江西省设区市经济联系分析[J].热带地理,2012,(02):120 -127.

[10]郑国,赵群毅.山东半岛城市群主要经济联系方向研究[J].地域研究与开发.2004,(05):91-97.

[11]姜海宁,路玉麟,吕国庆.江浙沪主要中心城市对外经济联系的测度分析[J].地理科学进展.2008,(06):82-89.

[12]李国平,王立明,杨开忠.深圳与珠江角洲区域经济联系的测度及分析[J].经济地理.2001,(01):32 -37.

[13]邓春玉.城市群际空间经济联系与地缘经济关系匹配分析——以珠三角建设全国重要经济中心为例[J].城市发展研究.2009,(08):82 -88.

[14]王刚.合芜蚌空间经济联系与地缘经济关系匹配分析[J].江淮论坛.2010,(04):33-36.

[15]苗长虹,王海江.河南省城市的经济联系方向与强度[J].地理研究.2006,(02):222 -232.