神经白塞病的临床症状和影像学及脑脊液分析

李 健,罗 影,刘春娜,刘新宇,李熙东,刘媛媛

白塞病 (Bechet′s disease)是一种不明原因的累及多系统并可反复发作和缓解的血管炎。1937年土耳其皮肤科医师Hulusi Behcet首先描述了其经典的三联征:眼葡萄膜炎或眼色素层炎、口腔溃疡和生殖器溃疡 (眼 -口 -生殖器三联综合征)。神经系统受累者称为神经白塞病(Neuro-Behcet′s disease,NBD),病理改变可见小血管周围灶性软化、炎性浸润、胶质增生、血管内血栓形成和易发于脑干的脱髓鞘,亦有中性粒细胞炎症累及脑及其他器官而并无血管炎证据的报道[1]。NBD虽然较其他并发症发生率低,但其预后不良。现将本院2006—2012年收治的15例NBD患者进行回顾性分析,以掌握其临床特点,提高本病诊断的正确率。

1 资料与方法

1.1 一般资料 15例NBD患者均符合国际白塞病学术大会研究组制定的新的白塞病诊断标准[2],其中男9例,女6例;年龄28~66岁,平均44.1岁;病程1.5~15.5年,平均7.2年;出现神经系统症状的时间在确定白塞病后8个月~12.5年,平均4.4年。

1.2 方法 回顾性分析15例NBD患者的临床资料,包括临床症状、神经系统损害表现、影像学特点、脑脊液检查结果、其他实验室检查结果、治疗及预后;并对8例患者进行随访,对该病的发展规律进行分析总结。

2 结果

2.1 临床症状 15例患者中,口腔溃疡15例(100%);不规则发热11例(73%);针刺反应阳性10例 (67%),阴性5例 (33%);生殖器溃疡9例(60%);皮肤病变 (结节性红斑或假性毛囊炎)8例 (53%);眼部病变 (表现玻璃体混浊、角膜炎、葡萄膜炎)7例(47%);关节肿痛6例 (40%)。

2.2 神经系统损害表现 15例患者中,首次起病表现为头痛3例 (20%),视物模糊、复视 3例 (20%),偏瘫 3例(20%),运动型失语2例 (13%),双下肢无力2例 (13%),抽搐1例 (7%),意识障碍1例 (7%)。单纯中枢神经系统损害12例 (80%),周围神经损害2例(13%),两者同时合并者1例 (7%)。

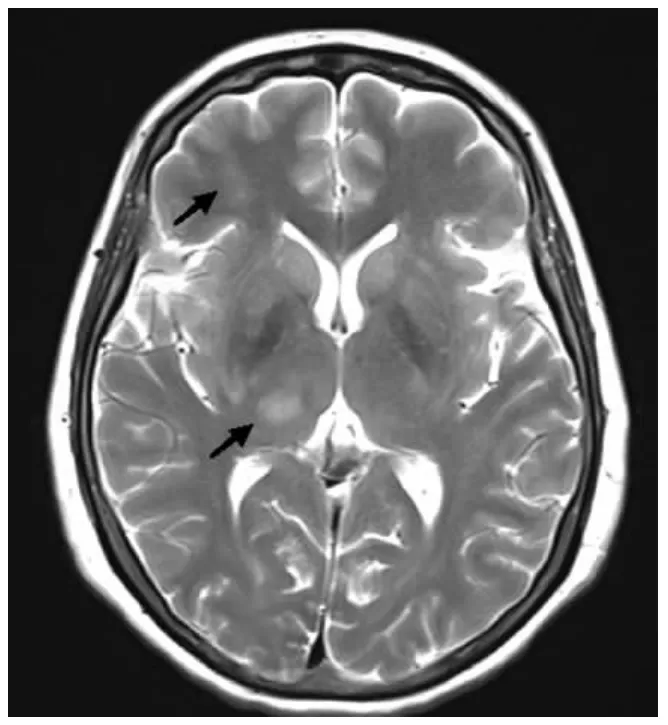

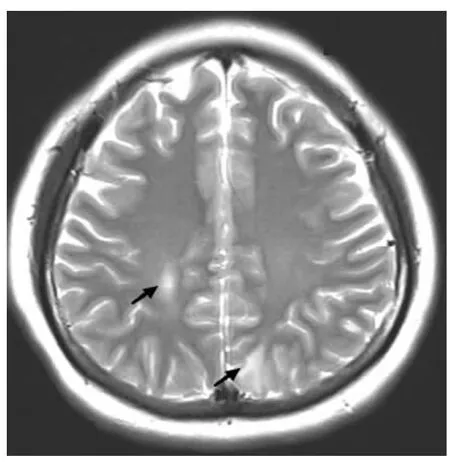

2.3 影像学特点 MRI检查显示,15例患者中有13例为颅脑病灶,且均为多发病灶;2例为脊髓病灶。急性期表现为T1加权像等信号或低信号,T2加权像高信号 (见图1~3)。病变部位:半球 (皮质、白质、基底核)9例 (60%),脑干6例 (40%),小脑4例 (27%),丘脑2例 (13%),脊髓2例 (13%,均位于颈段,超过3个节段)。13例颅脑病变患者共有48个病灶,每例患者有2~6个病灶,平均 3.7个;其中基底核 14个(29%),脑叶13个 (27%),脑室周围白质8个 (17%),脑干7个 (15%),小脑4个 (8%),丘脑2个 (4%)。

图1 T2加权像示脑桥长T2斑片状异常信号Figure1 T2-weighted image showed patchy distributed long T2 abnormal signal in pons

图2 T2加权像示右丘脑、右额叶长T2斑片状异常信号Figure2 T2-weighted image showed patchy distributed long T2 abnormal signal in right thalamus and frontal lobe

图3 T2加权像示左枕叶、右半卵圆中心长T2斑片状异常信号Figure3 T2-weighted image showed patchy distributed long T2 abnormal signal in left occipital lobe and right semioval center

2.4 脑脊液检查 15例患者均行脑脊液检查,脑脊液压力为100~240 mm H2O(1 mm H2O=0.098 kPa),压颈压腹试验显示椎管无梗阻。细胞数:12例细胞数在 (0~6) ×106/L,3例细胞数在 (15~40)×106/L。脑脊液蛋白为正常至轻度增高 (20~62 mg/dl)。7例脑脊液送检IgG 24 h合成率、寡克隆区带 (OB)、髓鞘碱性蛋白 (MBP)、抗髓鞘因子(AMSF)和白介素6(IL-6)检测,其中IgG 24 h合成率均正常,AMSF(1.9~3.5 μg/L,参考值 0 ~1.1 μg/L)、IL-6(3.1 ~10.3 ng/L,参考值 0 ~2.4 ng/L)水平均升高;5例OB阳性,2例OB阴性;5 例 MBP 为 0.58 ~16.45 nmol/L(参考值<0.55 nmol/L),2例正常。

2.5 其他实验室检查 15例患者均检测血清补体 C3、补体 C4、IgA、IgM、IgG、C反应蛋白 (CRP)水平及红细胞沉降率(ESR)。4例补体 C3、C4水平稍高,分别为 1.91 ~ 2.35 g/L(参考值 0.90 ~1.80 g/L)和 0.87 ~ 1.45 g/L(参考值0.10~0.40 g/L),11例正常。10例 IgA、IgM 水平稍高,分别为 4.23~5.59 g/L(参考值0.70 ~4.00 g/L)和 2.87 ~3.18 g/L(参考值 0.40 ~2.30 g/L),5 例正常;15例IgG水平均正常。ESR及CRP水平均升高,分别为20~78 mm/h(参考值0~19 mm/h)和5.2 ~36.2 mg/L(参考值0~5.0 mg/L)。抗双链 DNA抗体(dsDNA)、抗核抗体 (ANA)、抗可溶性核抗原 (ENA)均阴性。

2.6 治疗与随访 15例患者均口服泼尼松40~60 mg/次,1次/d;静脉滴注环磷酰胺1.0 g/次,1次/周,共2周,治疗约1个月症状缓解后逐渐减量至停药。15例患者均好转出院,其中7例遗留神经功能障碍 (双下肢瘫、偏瘫、运动性失语),无死亡病例;2例病程10年以上者生活不能自理。随访8例,其中5例治疗过程中反复缓解-复发,2例无复发,1例脑干损害死亡。

3 讨论

白塞病一般好发于青壮年,可累及皮肤和黏膜、眼睛、关节、血管系统[3]、肺、胃肠道[4-5]和神经系统[6],累及神经系统的概率为4% ~49%[7]。尽管对白塞病的临床认知逐渐加深,但其致病因素目前尚未明确,有研究表明可能与病毒感染、细菌感染、遗传、免疫学、纤溶蛋白缺陷等多种因素有关。

NBD的临床表现复杂多变,最常见的症状是头痛、无力、麻木感;最常见的神经系统体征是反射亢进、向上跖反射、躯体感觉异常;另外,锥体束征、脑神经麻痹、假性延髓征和小脑征也很常见[8]。本组资料显示,NBD主要损害在中枢神经系统。NBD的诊断无特异性血清学及病理学特点,诊断主要根据临床症状,所以临床医师要注意详尽的病史采集和典型的临床表现。临床上在诊断NBD时,需除外其他神经系统疾病,如与神经系统感染、多发性硬化 (MS)、视神经脊髓炎、神经梅毒等鉴别。中枢神经系统感染的脑脊液细胞数会明显高于NBD患者,且脑脊液生化检测糖、氯化物及蛋白的改变明显异常,不同于NBD。NBD患者多有口腔、阴部溃疡,脑干为主要受累部位,这均有别于MS;室周卵圆形病灶常提示MS,而NBD无此表现;融合的室周病灶同样罕见于NBD,但却可见于MS和中枢神经系统结节病患者;MS的脑干病灶即使在急性期也常很小,NBD患者在慢性期可见脑干和/或小脑萎缩、体积明显缩小,而这种局部的继发性改变在MS患者中却很少见到;如果病变累及颈髓,也可以提供鉴别,MS很少延伸数个节段,而NBD则病灶广泛且累及多个节段。视神经脊髓炎与NBD均累及脊髓节段较长,但前者同时伴有视神经病变,可与NBD相鉴别。神经梅毒患者的血清及脑脊液中梅毒抗体阳性可与NBD进行鉴别。

颅脑CT及MRI检查对脑、脑干及脊髓病变有诊断价值,急性期MRI诊断的敏感度高达96.5%,可用于NBD诊断及治疗效果随访观察。本组15例患者均进行MRI检查,提示半球和脑干病变最常见,小脑、丘脑、脊髓病变相对少见。MRI的表现具有“可逆性”的特点,急性期过后或者经过治疗后MRI显示病灶的体积可缩小或消失。因此,MRI对NBD的诊断、鉴别诊断及预后评估都具有重要的意义。

脑脊液检查对NBD的诊断有重要参考价值,且具有鉴别诊断价值,有利于将NBD与中枢神经系统感染鉴别。Akman-Demir等[9]在 NBD患者的脑脊液中检测到OB阳性,但目前仍未有证据表明其与B细胞介导的免疫病理过程相关。MBP增高,提示 NBD患者也有脱髓鞘改变。AMSF、ESR增高,均提示白塞病的活动性。IL-6持续增高,提示患者预后不良。日本学者发现NBD患者好转后脑脊液IL-6水平明显下降[10],其鉴别NBD慢性进展期和急性恢复期的敏感度和特异度分别为 92.0% 和 94.7%[11],因此脑脊液IL-6水平可作为监测治疗和预后评估的有效指标之一。有时在缺乏中枢神经系统受累症状的白塞病患者脑脊液中发现白细胞、淋巴细胞和蛋白增高,提示NBD可能存在亚临床型。因此,脑脊液检查是诊断NBD的重要手段之一。在NBD的病程中均可见到急性期ESR和CRP水平升高,而随着病情的控制,这两项炎性指标大多可以正常,因此其可作为观察疾病活动性及疗效的指标。

目前仍未发现根治NBD的方法,治疗目的在于控制症状,防止多脏器损害,减缓病程进展。主要药物为激素、秋水仙碱、细胞毒素类药物 (如环磷酰胺、甲氨蝶呤、干扰素)和血浆置换,对NBD的治疗效果均不十分理想。应用这些种类药物时需注意药物的不良反应及禁忌证,尽量减少其他系统的损害,避免延误治疗。NBD致死率较高,其预后取决于不同的临床症状、病程进展情况和对激素的反应情况[12]。脊髓型和周围神经型预后较好,脑膜脑炎型和脑干型预后不良。详细的病史采集及早诊断、早治疗有望成为降低NBD病死率的重要因素。

1 王维治,侯世芳.白塞病的神经系统表现[J].中国实用内科杂志,1998,18(11):642-644.

2 No authors listed.Criteria for diagnosis of Behçet′s disease.International Study Group for Behçet′s Disease [J].Lancet,1990,335(8697):1078-1080.

3 朱燕林,苗莉,郭立琳,等.以心脏占位为主要表现的白塞病7例分析 [J].疑难病杂志,2012,11(12):916.

4 张定国,林湫泠,王立生,等.成人肠白塞病临床特征和内镜特点分析 [J].中国全科医学,2013,16(2):660.

5 刘辉,刘秀鹏.肠白塞病一例诊治并文献复习 [J] .中国全科医学,2012,15(8):2681.

6 朱纪婷,李智文,林艾羽,等.神经白塞病4例并文献复习 [J].疑难病杂志,2010,9(11):842.

7 Kidd D.Neurological complications of Behçet′s syndrome[J].ACNR,2003,3(1):8-11.

8 Sakane T,Takeno M,Suzuki N,et al.Behçet′s disease [J]. N Engl J Med,1999,341(17):1284-1291.

9 Akman-Demir G, Serdaroglu P,Tasci B.Clinical patterns of neurological involvement in Behçet′s disease:evaluation of 200 patients.The Neuro-Behçet Study Group[J].Brain,1999,122(Pt 11):2171-2182.

10 Fujikawa K,Aratake K,Kawakami A,et al.Successful treatment of refractory neuro-Behcet′s disease with infliximab:a case report to show its efficacy bymagnetic resonance imaging,transcranial magnetic stimulation and cytokine profile [J]. Ann Rheum Dis,2007,66(1):136-137.

11 Hirohata S,Kikuchi H,Sawada T,et al.Clinical characteristics of neuro-Behcet′s disease in Japan:a multicenter retrospective analysis [J].Mod Rheumatol,2012,22(3):405-413.

12 Siva A,Hirohata S.Behçet′s syndrome and the nervous system[M] //Yazici Y,Yazici H.Behçet′s syndrome.New York:Springer,2010:95-113.