基于海洋灾害地质评价基础上的我国近海海底稳定性区划

杜军,李培英,李萍,高珊

(1.国家海洋局 第一海洋研究所,山东 青岛 266061)

1 引言

我国拥有广阔的浅海大陆架水域,海底表面和海底以下地层中蕴藏着丰富的矿产资源,关系着我国未来的生存和发展,并愈益成为我国对外开放和加速海洋经济发展的重要战略区域。然而,我国近海处于海陆板块交接地带和人类海洋开发活动最为活跃的区域,承受着各种地质环境条件的制约,因而海底通常处于不稳定状态。在世界及我国海洋资源开发和工程建设史中,由于海底灾害地质灾变而造成重大损失者不乏其例。因此,通过研究各灾害地质类型的地质背景、内在机制和外部环境,评价海底的稳定性并进行海底稳定性区划,对于资源开发防避相关地质灾害以及为政府有关部门制定防灾减灾对策,具有重要的科学意义和应用价值。

海洋灾害地质是指发育于海底表面或海底以下地层中对人类生命财产能够造成危害的地质因素,即有可能成灾的各种地质条件,包括某些地质体和地质作用[1-2]。灾害地质与地质灾害不同,灾害地质的发生、发展及演变造成对人类生命财产的损失和破坏可称之为地质灾害,而未造成人类生命财产损失的则仅仅表现为一种地质作用或者地质过程。从表现而言,地质灾害是果,而灾害地质是因,但地质灾害的复发性特征又使其本身亦为因。因此,两者之间既有区别亦有联系,但均对海底稳定性状态有巨大的影响力。

2 我国近海海底灾害地质类型

依据赋存部位的不同,我国近海灾害地质类型可以划分海底表面和海底以下灾害地质类型两大类;同时依据其对海洋工程的危害程度分为具有直接危害类型和具有潜在危害类型两个亚类;依据成因和发展趋势原则进一步将其分为构造、重力、侵蚀、堆积、气动力、气候-海面变化和人为作用7个小类共40余个基本类型(表1)[1]。这些基本类型有活动断层、地震、火山、活动沙波、沙脊、冲刷洼地、滑坡、浊流、陡坡、凸凹地、峡谷、海山、埋藏地形地貌、易液化砂层、软弱层、高压浅层气、穿刺等。如此众多的灾害地质类型的分布及其组合关系具有区域分异的特征,这一特征是海底稳定性区划的基础。

表1 海洋灾害地质类型分类体系(据李培英等[1])

3 我国近海海底稳定性评价

3.1 海底稳定性评价的定义

对人类生存与发展而言,近海地质环境对人类活动的制约作用主要表现在3个方面:第一是资源条件、丰富程度及其开发利用的难易程度和协调配套程度;第二是工程地质环境条件,包括岩层结构和组成、地形地貌、区域构造、工程地质条件以及水文地质条件等对于工程建设的适宜程度;第三是灾害地质环境条件,主要指导致灾变的动力因素、背景条件以及灾害地质类型的发育程度与组合类型[3]。在这3者中,前者反映了近海资源的可持续程度的量度,后两者则分别反映了近海地质环境对人类开发活动的适宜程度和风险程度。

对我国近海灾害地质进行评价的最终目的是确定近海地质环境对人类开发和利用海洋资源的风险程度。前文已述,其影响因素主要为海底灾害地质环境条件和工程地质条件,这两种条件对人类社会活动的制约作用可直接归结于近海海底的稳定性。制约程度高,则海底稳定性差,对人类社会活动影响大,开发风险高。据此,本文将海底稳定性评价定义为近海灾害地质类型的灾变机率及其对人类社会产生危害的程度、时间或性质进行定量描述的系统过程。

3.2 评价思路与方法

近海海底灾害地质类型众多,工程地质条件复杂,要从这许多影响因素中作出综合评价,较为定量的得出一个客观合理的结论是比较困难的。另外,人们主观认识的差异性和灾害地质影响因素的复杂性和不确定性,使得对我国近海地区的评价要得出一致的结论几乎是不可能的。而且,稳定性等级界限以及影响因素的分级界限也存在不明确性,均带有很大的模糊性。因此,模糊数学是刻画这类问题较为合理的方法[4-5]。

目前,综合评价采用的模式有3种,即点评价、面评价和区域评价[6-7]。本文所讨论的评价范围为向陆一侧为我国大陆海岸线,向海一侧为在我国近海海洋调查专项中确定的8幅灾害地质图外缘。本文所探讨的近海海底稳定性评价属于区域评价的范畴。其方法是对区域近海海底灾害地质资料进行模糊量化,选取比较适合的评价模型、评价指标以及权重值,对近海海底稳定性进行总体评价。

3.3 评价指标

合理地选择评价指标,是客观地进行海底稳定性评价和揭示其稳定性的前提和基础。近海海底稳定性评价指标组成可以分为两个大类。第一大类是近海海底发育的灾害地质类型,共40余种。结合前文所述近海海底灾害地质分类体系,本文采用二级分类办法将40余种灾害地质类型归结为直接型和限制型。第二大类为控制型和本底类指标,如地震动区划、地貌区划以及工程地质区划等背景指标。由此,设计了共5类近海海底稳定性评价指标,包括地震动、工程地质、地貌、直接灾害地质类型以及限制灾害地质类型。

一般而言,上述5类指标都不能直接作为定量化的评价指标,需通过一定的数学处理方可成为具体的量化指标。因此,在上述确定的评价指标中,根据各指标特性以及近海海底灾害地质环境境特点,拟定了各指标的分级标准。通过对每类指标的综合考虑和统计分析,将5类指标各划分为5个级别,由此构成了我国近海海底稳定性评价的指标体系(表2)。

表2 我国近海海底稳定性评价指标体系

根据上述5类评价指标,给出我国近海海底稳定性模糊综合评价因素集:

式中,u1为地震区划类指标,u2为工程地质区划类指标,u3为地貌区划类指标,u4为直接型灾害地质类型指标,u5为限制型灾害地质类型指标。

3.4 近海海底稳定性分级

依据模糊综合评价理论,首先需要建立评价目标等级评判级别,即海底稳定性等级评判集。由于近海灾害地质环境系统的复杂性,因此近海海底稳定性并不具有绝对的含义。常用的分级方法为逻辑信息分类法和特征分类法,将级别划分为3级或5级[3]。在本项研究中,采用五值逻辑分类体系,将我国近海海底稳定性划分为5个等级,即不稳定、较不稳定、中等、较稳定和稳定区。

由此,给出我国近海海底稳定性等级集:

式中,v1表示稳定,v2表示较稳定,v3表示稳定性中等,v4表示较不稳定,v5表示不稳定。

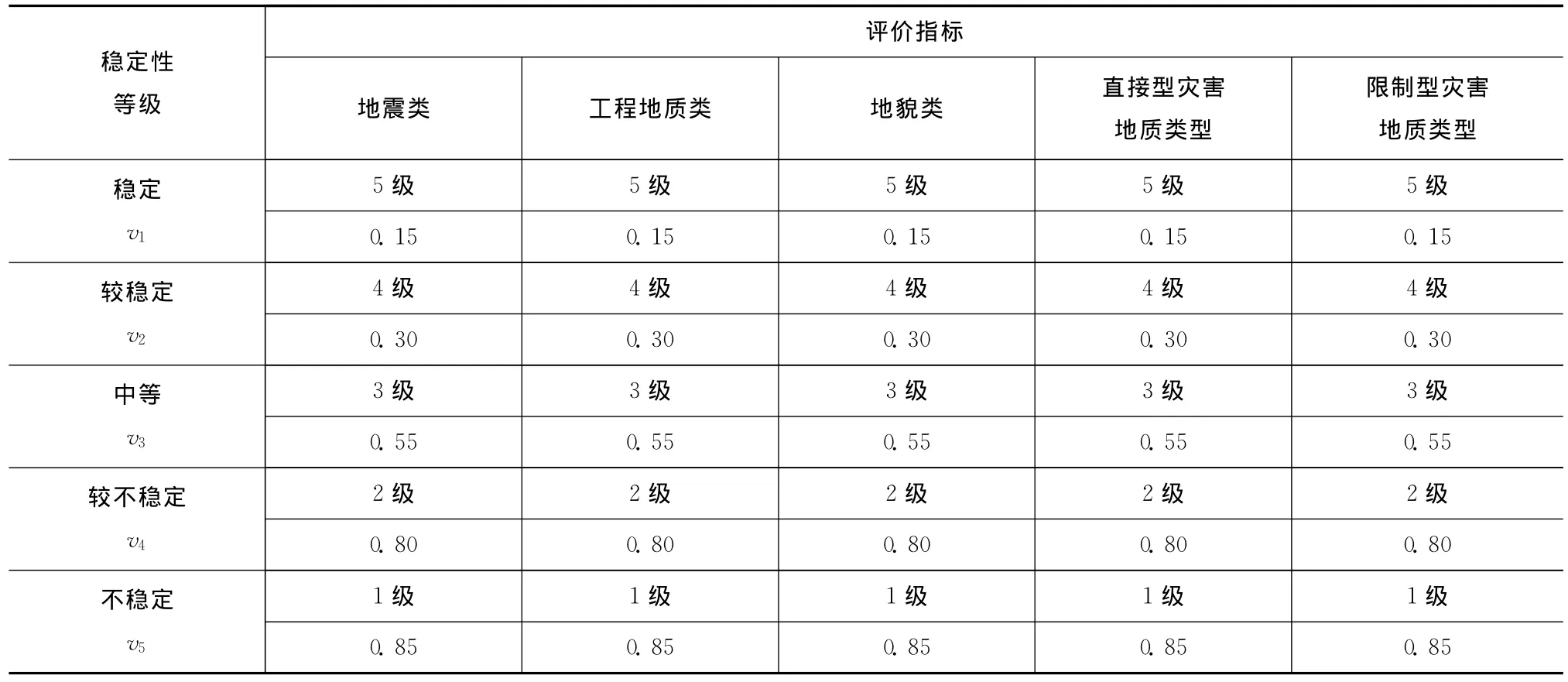

3.5 评价指标隶属度

隶属度是反映评价指标隶属于评语集的程度。隶属度一般由隶属函数来确定。本文将模糊集转化为多值逻辑,利用贴近度分析方法,选取了一组比较适当的,具有正态分布特点的数值“0.0,0.2,0.5,0.8,1.0,0.8,0.5,0.2,0.0”以代替隶属度函数,即用一组满足模糊条件的数值来表示各种评价因子对灾害地质稳定性的影响程度,这样就把近海范围内各个评价因子对稳定性的影响程度变为隶属度值(见表3)。同时为了便于综合评价的计算,各评价因子相应的隶属程度应基本相等[5]。

表3 评价指标隶属度值

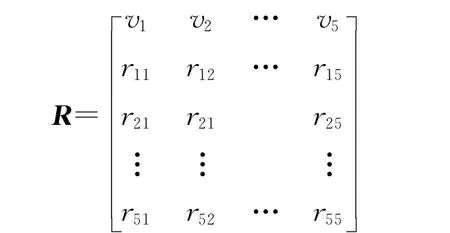

根据表3的模糊信息化结果,对每个评价指标做出单因素评价,所有单因素评价构成评价因素集U到稳定性等级评判集V的模糊关系矩阵R:

式 中,r1,r2,r3,r4,r5分 别 代 表 地 震 类、工 程 地 质类、地貌区划类、直接类和间接类这5类评价指标,v1,v2,v3,v4,v5分别是各个评价因子所对应的隶属度值。

3.6 评价指标权值

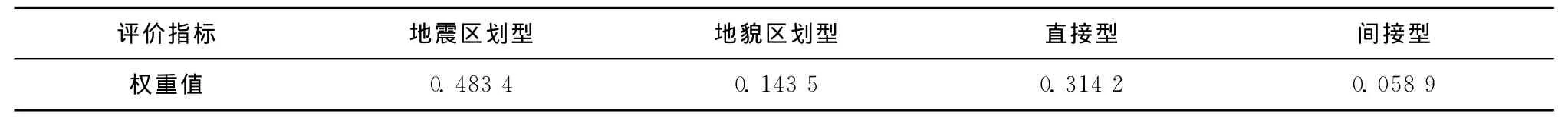

近海海底稳定性评价是涉及多指标的综合性评价问题,因此对各评价指标具有权衡轻重作用程度的权值亦不同。权值反映了不同评价因子间的相对重要性[8]。由于我国近海工程地质区划资料不全,无法满足整个研究区域进行海底稳定性评价的需求,因此具体评价过程中本文仅采用了地震类、地貌区划类、直接类和间接类这4类评价指标。在专家判断的基础上,引入层次分析决策过程与方法,得出各评价指标的权重值A。

表4 评价指标权重值

3.7 模糊矩阵运算

通过建立的模糊关系矩阵R,以及权值分配集A,以6′×6′的网格为我国近海海底稳定性评价的基本单元,得到某评价单元的综合评价结果B:

式中,*为模糊变换算子。

评价结果B为基于评价因素集U的综合评价结果,上式运算的结果是一组等级度隶属值,按照模糊数学最大隶属度原则,取隶属度最大者所对应的等级作为评价单元稳定性等级。

4 我国近海海底稳定性区划

在上述评价思路及方法指导下,以我国近海海洋调查专项所编制的8幅灾害地质图图层为数据源,构建了我国近海海底稳定性模糊综合评价系统,以6′×6′的网格为基本单元,共获得了8 368个网格评价单元的评价结果。基于模糊综合评价结果及统计分析的基础上,编绘了我国近海海底稳定性区划图(图1)。

依据图1的区划结果,我国近海海底稳定性划分为5级60区。

图1 我国近海海底稳定性区划图

不稳定区为图1中5处红色区域。主要分布于辽东湾东部盖州市以西海域、渤海中部莱州湾北部海域、苏北浅滩以东海域、台湾北部近岸海域以及广东南澳岛附近海域。其主要特征为地震动区划级别较高,直接灾害地质类型发育且基底地貌类型复杂。

较不稳定区为图1中18处橙黄色区域。集中分布于辽东湾东北部海域、渤海湾东部及东南部海域、苏北沿岸粉沙淤泥质潮滩海域、台湾东北部及东南沿海海域、广东汕头附近海域、以及海南岛西北及东南部分海域。

稳定性中等区为图1中黄色区域,共12处。集中分布于海底较不稳定区周边,如辽东湾东北部海域、渤海湾东部海域、苏北沿岸粉沙淤泥质潮滩海域、台湾东北部及东南沿海海域等海底较不稳定区周边;此外,珠江口附近海域、琼州海峡海域、福建广东东南沿海海域、海州湾北部沿海海域、海州湾东部部分海域、辽东湾南部部分海域以及鸭绿江口附近海域亦为海底稳定性中等区。

图1中11处黄绿色区域为较稳定区,其所占海域面积最广。因此,较稳定是我国近海最主要海底稳定性级别。区内直接型和限制型灾害地质类型均有发育但较为稀少。

海底稳定区为图1中14处绿色区域,主要分布于远离海岸地区,区内灾害地质类型单一,组合类型较少。

5 结论

(1)本文设计并建立了以地震动、工程地质、地貌、直接灾害地质类型以及限制灾害地质类型为主体的我国近海海底稳定性5类5级评价指标体系。

(2)海底稳定性判别对于海洋资源的安全开发具有重要的指导意义。本文建立了基于模糊数学理论基础上海底稳定性评价模型并对我国近海海底稳定性进行了定量评价。评价结果表明,我国近海海底稳定性从稳定到不稳定可以划分为5级60区。其中,较稳定是我国近海最主要的海底稳定性级别。

[1] 李培英,李萍,刘乐军,等.我国海洋灾害地质评价的基本概念、方法及进展[J].海洋学报,2003,25(增刊1):122-134.

[2] 杜军,李培英,魏巍,等.中国海岸带灾害地质稳定性区划[J].自然灾害学报,2008,17(4):1-6.

[3] 谢先德,朱照宇.广东沿海地质环境与地质灾害[M].广州:广东科技出版社,2003:265-288.

[4] 杨和雄,李崇文.模糊数学和它的应用[M].天津:天津科学技术出版社,1993:148-184.

[5] 闫满存,王光谦,李保生,等.基于模糊数学的广东沿海陆地地质环境区划[J].地理学与国土研究,16(4):41-48.

[6] 马寅生,张业成,张春山.地质灾害风险评价的理论与方法[J].地质力学学报,2004,10(1):8-18.

[7] 张业成,胡景江,张春山.中国地质灾害危险性分析与灾变区划[J].海洋地质与第四纪地质,1995,15(3):55-68.