一战华工关云吉归去来兮

张鑫明

有关山东乃至天下的国之大事,最终落到关云吉等14万中国农民身上,他们会实现那些政治家、知识分子及革命家纷纷寄予的希望吗?

1920年入冬时节,山东淄博朱家村田野空旷,冷风萧瑟。一天傍晚,一大群异国装扮的青壮年突然出现在村口,他们身披黄呢大衣,脚踩棕色皮靴,有的人还戴着黑色礼帽,左顾右盼,面露喜悦。

细听,却是当地口音,浓烈且激动;细看,确是本地面孔——“关云吉!高彦斌!朱孝新!王孟军!……”村民叫了起来。

三年前,这三十人远行一战欧洲战场。如今,一个不少,都回来了。

此前此中此后,中国众多政治家、知识分子乃至革命家纷纷寄予希望,高调地赋予他们以意义,他们会实现吗?

“在哪里死不是死啊!去吧!”

关云吉个头不高,身形瘦弱,小眼睛透着机灵劲儿。尽管一对大耳朵被看做有福之人,他却命途多舛,父亲早逝,母亲多病,靠他一人打短工糊口。关家后人讲,他爱听戏,空下来就哼上几句,凡事也爱凑个热闹,话语不多,心中有数。

1917年,42岁的关云吉尚未成家。那年冬天,朱家村村头贴出了华工招募告示。

关云吉不识字,听人讲是去法国,不用打仗,后方做工,还能开两份工钱,每月家人领十元大洋,自己还能赚几十佛朗(法郎),这让他怦然心动。那年山东大旱,田禾槁枯,许多农家已无米下锅甚至“人和鸡抢食吃”,又逢政局动荡,军阀混战,关云吉母子早就没了盼头。“他为了自己吃上饭,也为了我奶奶吃上饭,就决定出去了。”关云吉的儿子关长忠说。

关云吉是独子,七代单传。邻居都来劝阻,让他先完婚给关家留后再走,母亲却说:“在哪里死不是死啊!去吧!”

英国招工局开出的丰厚待遇散发着巨大的吸引力。“老外知道怎么玩这个东西,工资一部分给本人,一部分给家庭,他们明白中国人最大的宗教是家庭,这对华工也是一种约束。”威海市地方史志办公室副主任张军勇对本刊说。

在这张招工启事背后,是梁士诒和驻华法国公使康悌在北京西山上的一次中外密谈。梁宽额浓眉,八字胡,他曾助袁世凯胁迫清帝退位而任总统府秘书长、交通银行总理及财政部次长,个个都是要职。袁死后他遭通缉,可是少了梁士诒,北京政府的财政捉襟见肘,大总统徐世昌只能邀其出山,聘为总理。他为人深谋远虑,有“民国二总统”、“五路财神”之称。为了参加一战,梁士诒可谓费尽心机。起初,他建言出兵力挺协约国,可英法回应“中国士兵太软弱无力而不能与德军战斗(too sick to fight)”,后来他想出“以工代兵”策略,用民间招工方式暗暗帮衬,此刻英法男子几乎全上了战场,农业和工厂劳动力紧缺,于是中外政要一拍即合。

往大说,梁士诒力主参战是希望新生的中华民国一洗清末百年国耻,跻身世界之林,最直接的动机是借机收回日本占领的青岛,为新民国带来新气象。有关山东乃至天下的国之大事,最终落到关云吉等14万农民身上。

“人种混合足致世界大同”

为了应招,关云吉撒了个谎。

按规定,华工年龄应在18岁至35岁间,关已42岁,有人觉察出他已超龄,无奈英国初期招工不利,只要前来报名,不太老不太小都可以体检。

英法军方在体检时尤为苛刻,他们认定中国人体弱多病,劳工必须通过21项身体指标的鉴定,凡有皮肤病、沙眼、性病、肺结核、结膜炎、痔疮乃至牙齿不好者皆不被录用。

相邻齐都镇南马坊村的于志昌,就因沙眼被挡在门外,回家休养几日后改了名字才如愿入选。于志昌出去时23岁,也是独子。 “没钱没出路啊,人家来招工,待遇不错就去,拦不住的。”其父感慨说。

有关中国人体质,确实是那个时代的热门耻辱话题。此刻,身在法国的李石曾就在琢磨着华工乃至国人如何提高体质与心智。

他的建言现在听起来很超前,但当时丝毫没有博眼球之意,他认为不同人种间彼此婚媾,可以产生更为优秀的人种——“人种混合足致世界大同”。

这位晚清重臣李鸿藻之子,后来的国民党“四大元老之一”,早年在法留学,同很多当时的留学生一样深受进化论影响。他在巴黎开办豆腐坊的同时,联络国内学生赴法勤工俭学,华工将至的消息令他格外兴奋。他归纳了三条意义:一曰扩张生计;二曰输入实业知识;三曰改良社会。“诚以吾国多数工人,生活于彼国工界中,耳濡目染,吸其所长,他日次第归国,必有益于社会教育之进行,而大减阻力。”

果真能如此吗?关云吉、于志昌这些穷苦农民,能在工业文明最发达的西欧学实业,进而归来改造贫瘠久矣的国家吗?

“民夫”遭遇革命者

关云吉和同村29个华工赶往威海,那之前,他去过最远的地方是济南府。

到威海后,他们没了名字,刻有中英文号码的手镯是华工唯一的身份标志。每15人被编成一班,外加一个工头,一班人称作“一篷”,因为这16个人同住一顶帐篷下。農民开始接受军事化管理,早晚各下操一小时,总在沙滩上操练体能或队列。

一个月后,关云吉等人离开营地,走进“出国收容站”,先脱光衣服接受医生检查,再注射防疫针,而后换上蓝色新制服,背上宽大的帆布口袋,里面装着一件雨衣、一套冬衣、一床棉絮、一个脸盆、一把水壶……开始华工能领到20元大洋安家费,常常挥霍掉了,后来招工局只发现洋5元,另外的15元汇到家里。

要出发了。一连串儿鞭炮响起,路旁挤满了送行的亲友,关云吉久病的母亲没能来,他随着队伍走向码头。有人推着自家的农具上船,还有人带上笛子、铙钹和铜鼓等乐器,敲敲打打,想排解离愁。

关云吉和许多农民的目标一样——仅仅为了活下去。当然,也有例外。山东潍坊有个苏连元,在城里饭馆当伙计,1917年冬的一天,几个政府招兵人员来吃饭,老板对他说:“你不是想去当兵吗?”“想去。”饭后,苏连元就跟着他们走了,都没来得及和父母说上一声。后来他才晓得不是当兵,而是去欧洲当“民夫”。

众人启程前,中国驻法公使胡惟德已将华工出洋纳入中国未来发展的一揽子计划,他上书外交部,“今日出洋之工人,当先预计将来回国作何安置。其上焉者,能熟练法国之工场管理法,将来即为良好之工头;其次焉者,能节蓄所得工资,将来也可小本营生。”

此时正值俄国十月革命爆发,这让中国未来的革命家看到可以依靠的新生力量——底层劳工。1918年,毛泽东发起成立新民学会,其中一大目的就是以帮助在法华工为名,从中选拔新会员作为改造中国的骨干。后来赴法勤工俭学的邓小平为华工义务讲学,编辑华工总会机关刊物,并直接组织华工斗争。

“下了太平洋,想起老爹娘。三百大洋卖了命,至死不能回家乡。”华工在太平洋上唱起这支歌。关云吉去了法比边界的军火库,每日迈着整齐的步伐列队上班。天气好时,他要将炮弹拿出,擦净,晾晒,也会去前线修铁路、挖战壕,一晃三年光阴。1918年11月一战结束,华工的劳动合同解除后纷纷被运输回国。

剪了的辫子又蓄了起来

没有汽车,没有火车,更没有飞机,1920年冬,关云吉等朱家村三十位华工靠双脚从青岛码头走回故乡。五百里路,走了三天四夜。

按朱家村的规矩,出门闯荡能平安归来要唱大戏庆祝。多年后大家对这场大戏还有印象:村东头搭起了戏台,唱了三天,周边村庄的人都赶了过来。末了,本村的大块头王孟军,登台唱了一曲《李三娘思夫》。

三十位华工走到哪里,人们都会拢上来。

“耕地不用牛,電灯不用有油……”

没等关云吉把话说完,村民插嘴质疑,“不用牛,用什么?”

“拖拉机,铁的。”众人捧腹大笑,说骗人。

“打仗时飞艇(飞机)在天上飞,往地上投炸弹;外国大兵站在氢气球上站岗……”

笑声更大了。

“你在那边吃什么?”

“吃面包,喝牛奶。”

“面包?”村民听说是软软的粮食,拿出地瓜问,“这就是面包吧?”

一台手摇无声电影机漂洋过海来到临近的南马坊村,精致小巧,纯金属打造,它的主人是贾青林。很多村民见过这台电影机,每当贾青林拿出来放影片时,大家都会争先恐后赶来观看,商品广告、汽车和机器制造厂等画面令人目瞪口呆。

一战纪念骑士勋章、毛毯、马蹄表、指南针、木制拼图板、水獭皮帽还有名信片等等西洋物件也随华工来到中国。关树光年少时见过爷爷关云吉的照片,有在海上坐船时拍的,有一本正经地戴着大礼帽和几位工友的合影。

华工的归来在不少人眼中不仅是“器物”层面,更是中国的未来。中华民国首任教育总长蔡元培在巴黎协助李石曾开办华法教育会,成立华工学校。战后,他率先喊出了“劳工神圣”,这成为影响几代人的朴实观念。李大钊亦对华工大加称赞:一战的胜利,是庶民的胜利、劳工主义的胜利。

现实却是当头一棒。14万老乡参战帮助中国赢得了巴黎和会的参会席位,却没能赢回青岛。这深深刺痛了国人,也成为五四运动的导火索。

“因为不公正的对待,有的华工在一战结束时对西方文明有一定的失望。有些人,去欧洲的时候把辫子剪掉了,走的时候又蓄了起来。”美国研究者弗雷女士对本刊说,她研究德国历史时对“一战华工”产生浓厚兴趣。

“有伤风化的”与当土匪的

多数人在法国的工资只能维系生活,身上无过多结余。

母亲攒下的大洋派上了用场,关云吉买了六亩地,翻修了房子,五十岁时从邻村说了媳妇,1927年生下了关长忠。儿时的关长忠虎头虎脑,很讨人喜欢,乡亲们常分他好吃的,“你看,关家有后了。”

关家的生活却没大的改变,关云吉接着种地,手上的积蓄很快花光,贫贱夫妻百事哀,他和妻子为琐事争吵不断,几年后害了眼疾,双目失明。他尝尽没读过书的苦,坚持送儿子进私塾,但读了不到一年,日本鬼子又来了。

“老师发的那个本子还没写满字,书就没法念了。”关长忠对此印象深刻,10岁那年他回到田里,再大一些就跟着乡亲们推小车卖盐,养活二老。

朱家村的三十位华工全部留在村里,买房买地,结婚生子。 “没见他们带动起什么新发展,要是有,村里人早就看见了。小农经济,讲究的是个人种个人的地,个人过个人的日子。”68岁的王谋昌摇着头对本刊记者说。

南马坊村的于志昌教儿子唱在法国学的歌谣,“全同胞,莫赌钱,多攒钱,建家乡……”据于振明回忆,父亲回来时带的积蓄不多,奶奶已经将领取的大洋花得差不多了,只剩下呢子大衣,纪念章和相片。

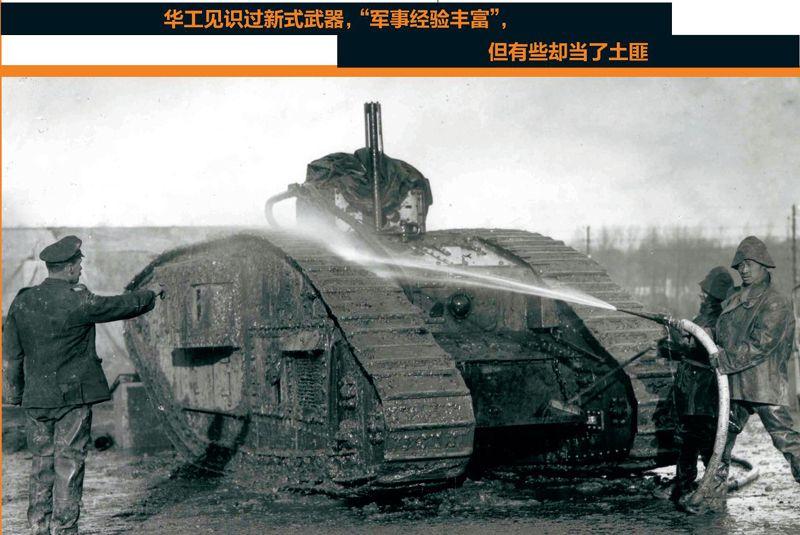

嫖和赌是华工的两大恶习,有人回国后仍未改掉,高俊岭等人把辛苦积攒的薪资拿来赌博,最终穷困潦倒。少数华工甚至去当了土匪,劫火车,抢百姓。他们见识过新式武器,“军事经验丰富”,会挖战壕,对铁路也熟悉,这些经验终于有了“用武之地”。

还有部分华工皈依了基督教,“基督教青年会是我认为唯一帮助华工提高生活水平的集体,他们保证了华工的食物,努力照顾他们,”弗雷女士说,“但他们的宗旨是传教,希望华工回家后能够把基督教带回中国。我不认为华工达成了他们的期待,因为巴黎和会后,中国人认为自己被西方背叛了,因此对西方的事物又开始排斥。”

华工孙干回国后开始推行乡村教育。他和妻子建立了淄博博山第一家乡村女子学校——“和尚坊”女子小学(校名源自当地村名“和尚房”),招收了十几个孩子,从省城聘请一位女教员,学校没开多久就被政府查封,理由是“有伤风化”。

1920年前后,罢工风潮迭起,那些曾期许华工归国引发社会变革的政府部门居然将归国华工称为危险的布尔什维克潜藏分子,指控他们是罢工运动的煽动者。

香港中文大学历史学博士张岩认为,政界和知识界抱有的心理预期过于理想主义,是“学习西方,救亡图存”的主观心愿,“中国传统乡村社会古老的生活方式有着自己强大的同化与过滤功能,归国华工的见闻与感受远不足以开一代风气之先,这和华工的自身素质和经历有关,那只是一场打工经历,他们和后来赴法勤工俭学的社会精英完全不同。”

“少提旧事”

很多个晚上,威海市档案局中,地方史志办公室副主任张军勇会将百年前华工老乡的照片放大至整个电脑屏幕。

“华工确实为中国赢得了战胜国的地位,但这活是在北洋政府手中完成的,(中华民国)国民政府上来,自然不再提起。”张军勇说。他从国外搜来大量华工老照片,对照英文信息写出中文说明,为了措辞准确,符合人情物境,常常熬一晚才能说清一张图片里的故事。

“这里面真正吸引我的,是普通人矛盾的命运和矛盾的结局。你要客观地看待华工,他们做出了努力,付出了代价,但是为什么(中国历史上)总是这样的一批人被埋没,被伤害?原因到底在哪儿,我至今没搞明白。”

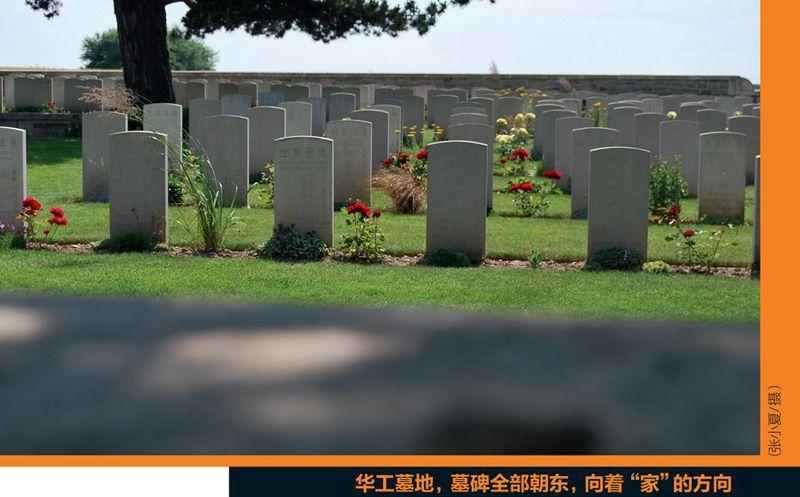

一战华工的故事,一代代家属渐渐淡忘,更极少有研究者关注。政治家、知识分子、革命家从来喜欢赋予意义,知微见著;家人等底层百姓更多是过日子甚至“讨生活”,必须向前走,直面柴米油盐老婆孩子。而百年前,14万汉子的异乡往事乃至血肉之躯,最是容易淡淡消逝在时间中。只剩下千余座华工墓碑矗立于法国和比利时等地,它们齐刷刷地朝向东方。

1947年,关云吉病逝。儿子关长忠在1949年后进了人民公社当保管员,他为人诚实,一直干到退休。如今,老人已87岁高龄,一头白发,干净利落,须靠近大声喊话才能听见。讲起父辈们的华工岁月,他像个孩子,高兴时手舞足蹈,难过时潸然泪下。

临别时,关长忠佝偻着腰从竹椅上撑起来,说:“感谢你们,头一次有人来了解这些事情,我父亲这辈子挺不容易的。”