二战赴日华工“生死簿”

王晓

失踪半个多世纪后,二战时被掳赴日劳工的名录在中国首现。

围绕着这份名录的争夺与态度,

尘封半个多世纪的惊天秘密浮出水面

“失踪”半个多世纪后,一套神秘档案终于在中国人民抗日战争纪念馆现身。

它包括120袋、405份档案,分装在上百个牛皮纸袋里,数十年过后,纸张破旧泛黄,字迹逐渐褪色。

“它是通过驻日大使馆,经由特殊渠道带回国的,之所以这样,是担心日方发现并扣下。”纪念馆副馆长李宗远面露难色。“特殊渠道”只能意会,不能明说。

34282个名字写在上面。80年前,它们是活生生的人,一个个生龙活虎的中国青壮年男人。

这份编制于1964年的《强掳中国赴日劳工名录》,被称为中国被掳往日本的劳工“生死簿”,名单编制时,有的人已经死了,有的人还活着。而现在,名单上的人仅仅有少数还活 着。

2014年2月,部分劳工和劳工遗属向北京市一中院递交起诉状,状告曾经奴役过他们的日本焦炭工业株式会社(原三井矿山)和三菱综合材料株式会社(原三菱矿业株式会社),要求公开谢罪赔偿。

名单,是他们控诉日本罪行的重要证据。

不只是编号,还是人

“张纯,山东省武城县方庄;

杨铁锤,河北省曲阳县北大岳;

李丑儿,河北省定县西南佐村;

楊印山,河北省定县西南佐村……”

“看,这是我!”88岁的杨印山突然孩子般咧开嘴笑了,用黢黑的指尖死死点住自己的名字,在与之并排的数个名字旁,用蓝色圆珠笔打勾或画圈。

“这个死了……这个也死了……”杨印山兀自喃喃。老人停顿了一会儿,垂下头去,继续佝偻着背,斜靠在椅子上,树皮一样皲裂的手小心翻动纸页,间或发呆。

这是一本名为《中国人强制连行·强制劳动》的日文书,里面有部分劳工的名单。

2014年4月中旬,河北定州西南佐村。村里一片死寂,一条黄狗懒洋洋地趴在院口。

“放在枕头边,每天都得翻一遍。”儿子杨福庄解释。

杨印山最开心的就是从书中找到了自己的名字。这意味着他不再只是一个编号。

1944年元月,杨印山18岁。沦陷的华北平原,日本兵时常出没。

“日本兵不但杀人,还抓人。”村民们口口相传。杨印山怕被抓,偷偷挖好了地道。

挖好地道的第二天一大早,村子被治安军和警备队包围了。

“我刚起床,正在家待着。他们把村民们喊到一起开会,说是要500张荞麦饼,不然就抓人。我们凑了500张饼给他们,结果他们还是开始抓人了。”杨印山眯着眼,往事像飞虫一样在他脑子里进进出出,嗡嗡作响,“有人跑了,有人躲进地道,我没来得及躲。那一天,日本人从我们村带走13个人,有5个是别的村过来避难的。”

杨印山从此成为一个编号,和被强掳的数万中国劳工一起,远赴日本,受尽劳役屈辱,成为了日本内阁1942年《关于向国内移进华人劳工事项的决定》的牺牲品。

现任日本首相安倍晋三的外祖父岸信介当时是商工大臣,是他在内阁会议上,具体制订了向各重工业生产部门“分发中国劳工”的相关政策。而在中国占领区的日军则立即开展了“猎兔行动”——包围村庄,专门抓青壮年男性。一份当年留存的资料记载,向日本提供劳工的契约书中规定,每输送一名劳工,付给提供劳工者275日元,也就是说军队去抓,有钱赚,抓到的人分配给企业,企业更有钱可赚。

被抓的数万劳工,被分配到遍及日本的35家企业的124个作业场,它们急需劳动力从事煤炭、矿山、铁路公路修建等工作。

编号68号的杨印山,被分配到大府飞机场拉排子车。

“火速烧掉!”

杨印山活到了日本的战败。

“我们以后是朋友了”,1945年8月15日以后,日本寮长(即“宿舍管理人员”)态度变了,他拍拍中国劳工的肩膀,勉强挤出一丝笑容。

但很多同行的劳工却死在了日本。1945年,杨印山捧着两个老乡的骨灰盒,和11名活着的劳工回到了家乡。这时他才知道,自己被抓后,母亲日哭夜哭,把自己哭死了。

到底有多少中国人被抓到日本服劳役?有多少人被折磨死去?这是一个涉及多大范围、多严重的战争犯罪?对于这样的罪行,如何进行清算、审判?

中国没有正式严谨的统计,美国也没有。作为清算战争损害的必要程序,战胜国中国和美国要求日本收集强掳劳工资料——一份完整的名单。

“蒋委员长已经向联合国军最高司令部提出委托,要求对被强掳到日本的中国战俘和其他被扣留人员的状况进行调查。”9月20日,日本驻中国公使再次向日本外务省发报催促。

联合国驻军司令部也下达指示:“要将(劳工)各人的户口所在地以及以前从事的职业(包括去日本之前的职业)等材料备齐,以便在他们上陆时能够立即向中国方面提出足够的必要材料。”

1945年10月开始,日本外务省责成管理局二部二科承办劳工调查工作。同时将劳工们分批送回中国。

杨印山们的日本经历,开始为他们在国内的亲人们所知。杨印山等劳工被抓后,先是被搁置在石家庄、济南等地的集中营,经过一系列酷刑后,再被转往日本。

一份来自集中营的资料详细记录了劳工们每天的日程——凌晨四点起床;四点十五分进行日朝礼仪,包括升太阳旗,对日本宫城遥拜等;五点开始工作;晚上七点三十分在结束工作后,还要降旗并朗读誓条。誓条同样被记录下来,如“我们要日华亲善完成大东亚战争”“我们要锻炼身心努力增加大生产”等。

杨印山记得,那段时间,平均每天死二三十人,两辆排子车每天过来拉两三次死尸。

而在日本,劳工们住着鸡笼般的宿舍——四五十个人住一栋房子,每栋中间是通道,两边是上下层的木板床,铺着一寸厚的草垫子。吃的则是令人作呕的鱼骨面——把鱼骨头烧化后磨成粉,和面混在一起,腥臭难闻。吃过之后,肛门处一个劲往外生蛆。

辗转过几个作业场的杨印山根本想不起自己究竟在为哪个企业干活。他只记得在日本的几乎每一天,都要推轱辘马,两公里的路,一天下来要推四五十次。身上的麻袋片破了,就赤裸着。

据统计,被强掳的中国劳工平均5个人中就有1人被夺去了生命。

1946年1月下旬,日本外务省让135个事业场尽快写出调查报告。一个月后,汇总的报告书记载了中国人被送来的时间、工种、姓名、年龄、籍贯、死亡原因、生活待遇和管制措施等。3月,日本“东亚研究所”16个研究员去各事业场实地调查,写成《备忘录》。外务省最终将这两份资料汇编成《外务省报告书》,共5册。

这一份报告书被标为“绝密”。

参与编写报告书的平井庄壹记得,他在做完这一工作后便辞职了,外务省下达指令:绝对不能向外讲报告书的事,他也从来没敢对外讲过。

报告书写成后,原本态度强硬的战胜国美国和国民政府将这事丢在了脑后。

“盟军最高司令部向美国政府打了报告,提出如果再追究日本的战争罪行,对日本经济复苏不利,最好尽快结束这一工作。” 当年的盟军司令部调查官威廉·辛普森数十年后回忆,美国政府同意了这一意见。此刻美苏冷战伊始,美国急切想拉拢日本大企业参与全球冷 战。

于是,日本迅速“拥抱战败”,美国轻易化敌为友,国民政府忙于内战无暇分身。4万华工名单无人提及。

1951年9月,美国召集48个战胜国与日本在旧金山签订条约,免除日本赔偿责任,大陆和台湾均未参会。但之后的日台谈判中,蒋介石迫于美方压力,最终签订合约,放弃赔偿。依然无人提及那份4万华工名单。

眼看在远东国际法庭上未被提及强掳劳工的罪行,日本政府密令外务省:火速烧掉资料!

“报告书后来被全部烧掉了”,“作为战争犯罪问题的资料被使用的话,岂不是给很多人增添不必要的麻烦吗?”1960年5月3日的国会答辩中,日本方面如是解释。

作为战败国日本在战后烧毁了大量档案,这已经是世人皆知的事实,4万名劳工名单,也在这罪证大销毁中化为灰烬。

拼出的真相

随着名单销毁的,还有历史的记忆。

战争结束后半个世纪,1994年6月22日参议院外务委员会的答辩中,外务大臣柿泽弘治第一次承认强掳中国劳工的事实,他在用词上尽量为日本打折扣:“不能否定半强制的事实,许多中国人在半强制的形势下来到我国,被要求从事严酷的劳工。对加于其身的苦难,真是很遗憾。”

而这迟来的“遗憾”,是劳工们经过十多年的诉讼得来的。

1987年,在日本律师、在日华侨的资助下,花冈暴动的领导人耿淳和部分劳工,将日本鹿岛建设公司告上法庭,要求道歉和赔偿。

花冈事件是被掳劳工历史上最为惨烈的一幕:1945年6月30日深夜,鹿岛建设公司的700多名中国劳工,不堪被虐杀辱骂,决定发动暴动,他们打死监工,集体逃亡。但暴动很快失败,他們被日本军警用绳索捆绑、推搡着,押进广场。入夜,大雨倾盆,被捆绑着的中国人像被割过的苞米杆一样,挨个倒下。最终的数字记录,被强掳至花冈的979名劳工,419人命丧东瀛。

诉讼需要证据,帮助花冈诉讼的日本华侨林伯耀突然想起,有一份日本外务省报告书——名单,他在东京华侨总会见过:几个大纸皮箱子,装满了账本一样的东西。手写的字迹,泛黄的纸张。

“我当时还没有关注劳工问题,所以没有对这份名单特别关注。”

东京华侨总会成立于1946年,和中国政府关系密切,长期以来致力于中日友好。林伯耀找到东京华侨总会希望用这份名单作为诉讼证据,但得到的答复是:名单已经不在了。

这份曾经被日本外务省标为“绝密”文件并已经销毁的名单为什么会出现在东京华侨总会?为什么当劳工诉讼需要的时候,这份名单会再次失踪?难道这样重要的历史档案真的已经从世间神秘消失了吗?

林伯耀不知道,在中日关系波谲云诡中,名单也被蒙上了许多风尘,其中的许多奥秘远不是他能把握的。

当历史的脚步走过1972年,田中角荣访华,双方发表了《中日联合声明》时,许多历史过往被有意无意地选择性遗忘。

中华人民共和国政府宣布:为了中日两国人民的友好,放弃对日本国的战争赔偿要求。

“中国政府之所以不向日本索取战争赔款,是因为社会主义中国不会仅仅依靠外力(日本赔款)进行经济建设”;“因为日本人民也同我国人民一样,都是日本军阀的受害者,所以,如果提出赔偿要求,就等于是让同是受害者的日本人民支付赔款。这从我国的意识形态来说也是不行的”,时任国务院总理周恩来解释说。

4万华工名单从此无人提及。而“九死一生”回到祖国的部分劳工们此时正承受着又一次“革命”。

从1957年“反右”再到之后的“文革”,不少劳工被当成了特务、叛徒。有人质问,“你说你九死一生,那为什么别人死了,你还活着?说!你是不是叛国了!”

但是,不知中国国情的林伯耀还是想要那份名单。

林伯耀决定自己“拼凑”这份4万人的秘密名单。他和日本学者田中宏、律师新美隆(已故)、内田雅敏等人组成了“强掳中国人思考会”,他们派人到美国档案馆,先是找到了外务省当年参加调查的16个人的名单。

“我们希望你站出来!”林伯耀的弟弟林伯辉带着NHK的记者,逐个找到了当年的调查人员。

名单真的还存在于世,部分调查人员竟然奇迹般地保留了当年的原始资料,包括日记、名录。

而当美国公开日本被占领时期的档案后,调查人员再次赴美查找。当年为抢救和长远保留被战火毁坏的日本外务省档案文献,美国国会图书馆于1948年10月20日函请美国国务院复制日本外务省档案。最终复制了2116个胶卷,全长211600英尺。

一个个名字被查了出来,历史真相被一点点拼凑出来。

有良心的日本人

“名单上的34282个劳工,远远不是被掳中国劳工的全部。”林伯耀说。

1945年下半年,内务省曾下达指令,“在调查华人劳务者的待遇问题时,要尽量多收集能证明按照合同公证、妥当对待劳务者的资料,并把它保存好(如能显示人员健康的照片等)。” 北海道警察署则对中国劳工死亡原因如何填写有过明文指令,凡是自杀,被殴打致死等特殊死亡,死因一律写成“因病”。

“《事业场报告书》把中国人的死亡原因几乎全部写成‘肠炎、‘急性肠胃炎、‘痢疾等,实际上这些病是营养不良造成的,不难治愈,所以要查明中国人死亡的普遍原因和真正原因;二是有的事业场、所在报告书中称中国人在那里居住‘环境风光明媚,根本未涉及对中国人虐待的情况。”原东亚研究所负责劳动研究的主任研究员大友福夫数十年后透露,他曾参与了三个事业所的调查。大友记得,他去大夕张矿业所调查时,那里的管理人员非常惶恐,采取多方应付的态度。在所谓“风光明媚的环境中”,大友发现,中国人实际上住在深山里,每个人的床位只有约1.2平方米,条件极其恶劣。曾经在大夕张矿业所当过医生的加藤喜一也证实,中国人住的地方离公路有七八公里远,这是为了防止他们跑掉。

为逃避责任,报告书还将被强行抓去的劳工称作“合同工”,将没有任何取暖设备的木板房说成“住宅通风良好”,把工伤写为“肋膜炎”等,甚至还声称给中国劳工听音乐。

“这是一份被删改、掩饰的名单,许多劳工被抓后还没有送到日本就因逃跑等被杀,或者在路途中死亡,都没有算在其中,据我们调查,被掳劳工远远超过4万人,很多死难者并不在这个名单上。”林伯耀说。

“我们已经基本掌握了强掳中国人的历史,如果华侨总会不公布,我们就要公开这些资料了!”这时,林伯耀再次找到东京华侨总会,他有了底气。权衡再三,1993年,东京华侨总会通过NHK正式公开了《外务省报告书》。

隐秘的历史偶然浮现出来——

1950年11月1日,东京浅草本愿寺,中国死难劳工第一次慰灵追悼会,东京华侨总会会长陈焜旺也在其中。

一个神秘的男子接近了他,低声告诉他有一份重要档案要交给他。陈焜旺独自开车去了两人约好了地点,让他没有想到的是,这是几十个沉重的大纸箱子,当他一件件将它们搬上车时,发现交货人早已不见了踪影,当时天太黑,他甚至都没有看清对方的长相。

这就是《外务省报告书》——中国劳工的生死簿,手抄件,一共三套。陈焜旺说,这是一个有良心的日本人。此人应该是日本外务省经手中国劳工名单的工作人员,他在接到要求销毁的指令后,悄悄藏起了三套。

“真不知道他是怎么做到的,那么多的箱子,需要隐藏,需要偷偷运出来,这需要冒多大的风险,需要多大的勇气,名單能保存下来,真是一个奇迹”,林伯耀说。

陈焜旺透露,取回的三套档案,其中两套分别给了台湾和中国大陆,一套留在华侨总会,留在华侨总会的资料被分别放在10个大纸箱里,分几处保管。然而遗憾的是,送到大陆和台湾的另外两套,至今下落不明。

死了的和活着的

名单在拼凑,林伯耀将这些名单源源不断地交给国内热心于此的人,希望把这些名单上还活着的人找出来。

河北大学华工问题研究室主任刘宝辰是1990年第一次从林伯耀手上拿到名单的。那是986个花冈劳工名单,刘宝辰组织学生、老师共25人,分12组分头到各省找人。大家先坐长途汽车到县城,找县招待所住下。第二天一早,每人花四块钱租辆自行车下乡,“找到人之后,把问到的内容记下来写信告诉我”。

杨印山就是刘宝辰在这一过程中找到的。彼时,老人正在村里过着安静的生活,日出而作,日落而息。直到刘宝辰找来时,子女们才第一次听父亲讲起这段被强掳的往事。

让刘宝辰兴奋的是,短短一个星期,就找到了100多名劳工——这是4万人的四百分之一。从1991年开始,刘宝辰的行动受到了有关部门限制。1996年以后,情况才有所好转。

而那些死去的人,却尸骨难以还乡。

1953年3月,日本开始了为期11年的中国劳工遗骨归还活动。

1949年夏天,在大馆市的花冈矿山,中国遇难者的遗骨陆续被发现。现年86岁的日本老人町田忠昭参与了遗骨发掘和送还的活动,“我和大家一起小心地去挖那些遗骨,捧着他们的那一刻,我能感到那种分量,中日的血脉从此就在一起了”。

1950年11月,花冈矿山416名中国殉难者的骨灰,被送到东京。人们在东京浅草地区的本愿寺举行了追悼仪式。所有死难者的骨灰,都放在东京的枣寺。

这座经历战火的寺院只有三间房。一间做客厅,一间做佛堂,另一间摆放着的几百个骨灰盒,占据了整个房间的一半。住持菅原惠庆就睡在骨灰盒边上。

从1952年开始直到今天,枣寺的三任住持都坚持每天为中国死难者祈祷。

町田忠昭记得,他们到东京站后,火车不让遗骨上车,大家就在铁轨上静坐,要求提供客车。骨灰护送团离开港口时,大小船只一起鸣笛。由于上学,林伯耀未能参加这次活动。

骨灰送到中国的天津,但这些死去的劳工的魂却没有真正回到故乡。由于中国的特殊政策,6830位劳工的骨灰,只有一位被家属认领带回了家,而其他人的亲属,甚至都不知道他们亲人的遗骨回到了中国。

为劳工奔走的数十年,林伯耀总惦记着这些骨灰,他担心它们在文革中被毁。“我委托天津的一位老师帮我找。”林伯耀隐约记得,骨灰似乎放在水上公园了,“我告诉他一定要去找,1991年,他找到水上公园附近一个很少有人去的烈士纪念馆。”

在一位园丁的帮助下,这扇紧闭了20多的门打开了。

阴暗潮湿的房间里,一股怨气扑面而来。

骨灰盒搁置在木架子上,屋顶漏雨了,雨水“滴答、滴答”地落在骨灰盒上。林伯耀很难过,“为什么他们回到故乡会这样?”回日本后,他和华侨们捐款85万元人民币,在天津烈士陵园为殉难中国劳工修建了纪念碑和名录墙。工匠们分文未取。

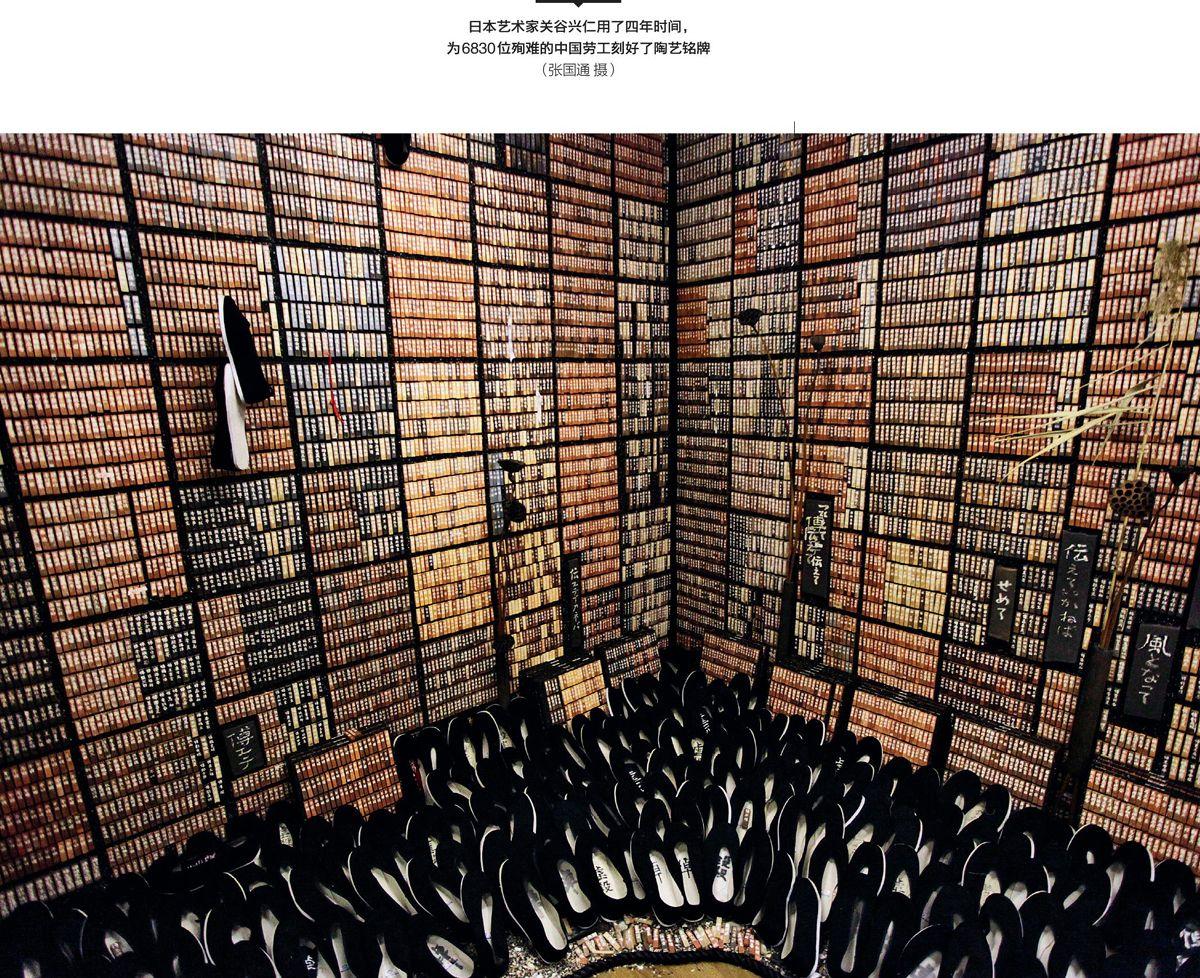

同样的名录出现在日本艺术家关谷兴仁的工作室中。这位80多岁的老人用四年时间,为6830位殉难的中国劳工刻好了陶艺铭牌,每块铭牌上都写着“悼”字,后面是劳工名字。

“现在想想,我做这些事,就是替死难者做的。他们没办法说话,我们活着的人就替他们说出来吧。至于还活着的,我不敢为他们做什么。”年近80的林伯耀在数年奔波后显得有些疲惫,他微闭了一会儿眼睛,再睁开,想起什么似的,随即吐出一个日语单词,问“这个词的中文怎么说”。旁人解释,“是怨气的意 思”。

“那这个‘怨字怎么写?”林伯耀问。

后记

2014年4月5日,中国抗日战争纪念馆公布了34282名强掳中国赴日劳工名录,并将名录发布在官网上。4月17日本刊记者到抗战纪念馆想看看这辗转60多年回到中国的劳工名单,“纸太脆了,有些送来的时候就已经成粉末了。不到万不得已的时候,我们不会拿出来给人看。”中国人民抗日战争纪念馆副馆长李宗远婉拒了记者。他透露,名单将会经由扫描,影印,正式出版。

● 特别感谢《南方都市报》首席研究员南香红老师、

中国摄影家协会张国通老师对本文的贡献;

参考文献:《花冈事件60年》/张国通著;

《日本擄役中国战俘劳工调查研究》/刘宝辰、林凤升著