古诗词“物我对照”鉴赏法基本类型综述

赵 阳

在中国古典诗论传统当中,有一种表现唯美的超脱文本以外的艺术潮流,渊源已久、影响颇大。倘若南梁钟嵘《诗品序》所言的“干之以风力,润之以丹彩”,还在一定程度上对文学文本有兼顾内容与形式的意味,唐代释皎然的“但见性情,不睹文字,盖诗道之极也”(《诗式·重意诗例》),司空图的“景外之景”、“象外之象”(以上《与极浦书》)、“近而不浮,远而不尽”的“韵外之致”、“味外之旨”(以上《与李生论诗书》)、“不着一字,尽得风流”(《二十四诗品·含蓄》)诸说,和宋代严羽的“羚羊挂角,无迹可求……言有尽而意无穷”的“熟参”、“妙悟”、“兴趣”诸论,以及清代王士禛的“兴会神到,得意忘言”的神韵说等等,那么他们貌似借助着“以禅喻诗”的法宝走向了一条抛下世俗尘衣,飞向唯我境界的的神仙诗道。

但是我们如果按照他们的理论,去阅读他们所推崇的盛唐诸人 (如王维)的作品,可以发现盛唐诗人们并非不食人间烟火、空在象牙塔里吟句作诗的,无非他们文字所写之景象 (即外界之物象,简称“物”),与他们所要表现之内心 (即自我或文学主人公之情怀,简称“我”)的联系晦涩难明,造成了某种“物我相隔”。而这种“隔”,普通读者难以穿透,他们的思绪仅仅停留在文本所写之“物”的上边,而不能深入体会到作家之“心”,对全篇真旨的把握懵懂其意,根本无法理解上述严羽、王士禛之论,从而惊其为“天人之论”。那么什么才是诗中之“物我”?又如何打破这种“物我隔阂”呢?

一、“物”、“我”的文学含义

“物”在上古时代的本义是指杂色牛,如《诗·小雅·无羊》:“三十维物,尔牲则具。”《毛诗传》注云:“物,异毛色者三十也。”[1]后引申指杂色的帛布,如《周礼·春官·司常》:“日月为常,交龙为旗,通帛为旜,杂帛为物……”[2]。

春秋战国及其后,“物”字散见各家著述之中,现仅以儒家为例。如《论语·阳货》曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”[3]这里“物”即指自然界中一切事物。《孟子·尽心上》曰“亲亲而仁民,仁民而爱物”,汉赵歧注云“物,凡物可以养人者也”[4],这里把“物”的概念限定在“除了人以外”的范围内,即世间除了人以外的万事万物。宋朱熹集注则以为“物,谓禽兽草木”[5],他的意思与孔子相近,但没有说明“物”的内涵里有没有包括“别人”。

其实“物”的概念中可以包涵“人”的因素,尤指与“我”相对的其他事物,当然也包涵“别人”。如《周易·系辞下》:“近取诸身,远取诸物,于是始作八卦。”《礼记·乐记》:“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也。”唐孔颖达疏云:“物,外境也。”[6]

在文学作品中,这样的例子并不少见,并且“物我”并举,与“己身”相对,如:

《列子·杨朱》:“君臣皆安,物我兼利,古之道也。”

南朝梁江淹《杂体诗·杂述》:“物我俱忘怀,可以狎鸥鸟。”

南朝梁刘勰《文心雕龙·物色》:“情以物迁,辞以情发。”

宋苏轼《前赤壁赋》:“自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”

金元好问《万化如大路》诗:“万化如大路,物我适相遭。”

最著名的的例子莫过于宋代范仲淹名文《岳阳楼记》中的“不以物喜,不以己悲”,这里的“物”与“己”相对,应指除过自己以外的任何人和事物;“不以物喜”犹指主观不受别人的荣辱祸福所带来的客观影响。“像这样的称他人或众人为物的例子很多,而且还有不少这样的词语,如:物望,是指众望,人望;物议、物论,是说典论,即众人的议论、评价;傲物,是说自负,轻视他人,等等。”[7]

由是可知,在先秦儒家的概念里,“物”即是指天生之万物;但在更多的情况下,基于“惟人万物之灵”的观念,乃指“人”之外的天生万物。而在文学范畴中,“物”既可指“己身”,也可指别人及其他世间万物。

而“我”的情况则相对简单,既可以指作家在抒写自身事迹和情怀时的内心自我,也可以指作家作为第三人称客观描述者在作品中所树立的抒情主人公的情怀。

在古典诗词中,这种“物我关系”时时存在,有时看似割裂或者残缺的“物我关系”正是造成文学鉴赏中“物我之隔”的重要原因。而真正高明的诗人在其得意的作品中所树立和建构的并非是一种绝对的“隔阂”,而是留下若干实物或情感的线索暗示着这种“隔阂”,而这种线索就是“物我”间的某种比对关系。利用“物我对照”这条线索,我们的手中彷佛握着一把披荆斩棘的利器,斩断缠绕和掣肘有效理解和体味原作的思维藤蔓,还原很多诗词名篇中的艺术真谛,现将其概括成鉴赏中国古典诗词的“物我对照”法。

二、“物我对照”法的类型分析

从“物我对照”这一概念的两个要素“物”和“我”出发,可以从两个角度对其进行分类:角度一,从二者的存在关系划分出两种类型——“物我相谐”型和“物我对立”型;角度二,从二者在诗词文本中隐显程度的不同归纳出四种类型——即“物我皆明”型、“物我皆暗”型、“物明我暗型”和“物暗我明”型 (见表1)。从正常情理出发,文学作品所描绘客体 (即此处所说之“物”)的形象性太过晦暗,必然无法满足文学表达的基本要求,文中的理性思维占据压倒性优势,全篇很少甚至没有一点“风花雪月”式形象的影子,作家如何“象征”和“兴寄”?在“物暗”的前提写诗作词,成了只讲空话、句句教条的韵语,俨然流于“玄言诗”或“道学诗”一路,因此“物我皆暗”、“物暗我明”两种类型不能称之为“文学的类型”,故而将其剔除在外。

表1 角度二划分的“物我对照”法四种类型

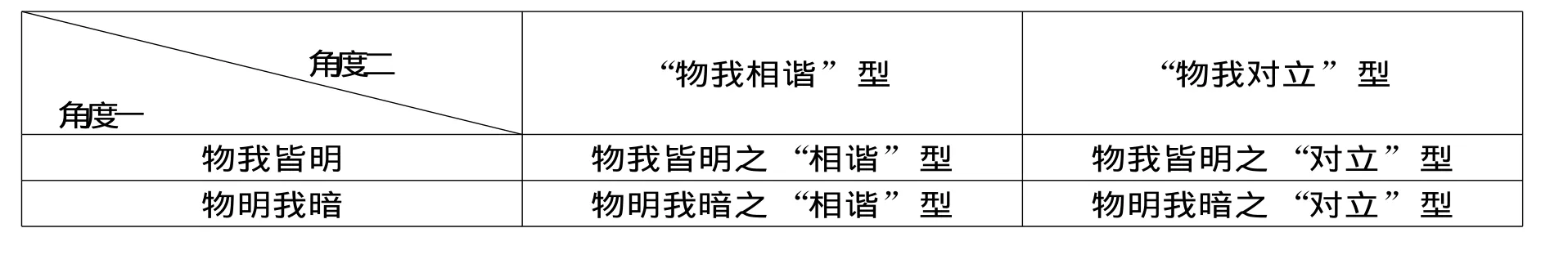

既然角度二中只剩下“物我皆明”和“物明我暗”两种类型,再联系角度一中的两种类型,那么可以归纳出“物我对照”法有以下四种基本类型——物我皆明之“相谐”型、物我皆明之“对立”型、物明我暗之“相谐”型、物明我暗之“对立”型 (见表2)。

表2 “物我对照”法的四种基本类型

三、四种“物我对照”法基本类型的审美特点分析

仍从角度二出发,可以看出“物我皆明”和“物明我暗”这两个类型的相同点在于“物明”,不同点在于“我”之明暗有异,而不论“相谐”抑或“对立”,“物我皆明”的客体(“物”)与文学主体(“我”)之联系远较“物明我暗”型强烈和明显,其造成物我的“隔阂”也相对要稀薄和软弱得多,而这一类诗词往往通俗易晓,阅读门槛低,能被读者在第一时间所汇通,也为诗家所惯用,举要说明即可。

(一)物我皆明之“相谐”型

唐王维五律《终南别业》的颈联“行到水穷处,坐看云起时”是千古名句,按上述理论来分析,行者、坐者、看者应为一同人,即诗人王维,是为“我”;所属“物”者,不过“水”、“云”而已,“物我”不难分辨。此景由“物”而来:水流恣意,云起无端;此情由“人”而发:诗人缘水而行,静观云景;此境“物我”相谐:诗人闲淡自在,似水无欲,似云不拘,“我”与“物”浑然一体,构成了一幅人与自然浑然天成的和谐画卷。

再如孟郊七绝《登科后》中的“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,也是这种情形的典型例子,“春风”、“春花”正配合着诗人金榜题名的喜悦心情,“我”在“物”的配合下显得具有格外的激情和活力。又如白居易《长恨歌》中“行宫见月伤心色,秋雨闻铃断肠声”、“秋雨梧桐叶落时”等处,其中“秋雨”、“梧桐”的物景 (即意象),与诗中抒情主人公 (唐玄宗)的心境协调配合,而这种“梧桐”“雨”与“人”的协调配合在后代温庭筠词《更漏子》、李清照词《声声慢》中,则得到了继续的发挥和演绎,这些都是在“物我皆明”“前提下”物我相谐”的鲜明例子,这里不再赘述。在此类型中,“物我”都清晰地出现在作品文本当中,并且客观之景与主体之情两相交洽,“物我”之间并没有显著的隔阂,反而景物着有诗人之主观色彩,有“一切景语皆情语”[8]之说。景物缘情而生,作者触景抒情,在景物的映衬、铺垫、烘托等一重或者多重的作用之下,作品文本上下情景交融,相得益彰。

(二)物我皆明之“对立”型

先看隋薛道衡七言古体小诗《人日思归》:入春才七日,离家已二年。人归落雁后,思发在花前。这里的“我”应该就是诗人自己,“物”则是“雁”和“花”,在诗中不难分辨(“花”、“发”谐音,“花”只是另一个牵引回乡之情的媒介物,此处暂略)。“我”羁身北方异地,思念南国故乡,思归却不得归,“雁”却翱翔在天,想必已栖“落”南方。“我”有情而不得归,“雁”无情而早已归;“我”后,“雁”先,故物我“对立”,真可谓“‘雁’犹如此,人何以堪”,作者惆怅无奈之情溢于言表。再如唐金昌绪五绝《春怨》:

打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。

这里的“我”就是诗中的“妾”,而“物”就是诗中的“黄莺儿”,可以区分得很明晰。“妾”独守空房,唯有梦中与爱人重逢稍得宽慰,实是可怜。可偏偏妾静,鸟噪;妾苦,鸟乐,这正是一种典型的物我对立,明白这种对比,诗中寥寥几笔所勾画的这个女子的可怜情致,就不难理解了。

类似的例子还有白居易诗《松声》“谁知兹檐下,满耳不为喧”,是“物喧”“我静”相反两境之对比。在这种类型下,“物我”之间的联系也没有任何隔阂,是一种鲜明的对立关系,读者阅读起来并不困难,而“我”之情致却通过与“物”的对照得到最大化、最直观的表现,而“物”只起了一个参照物的作用。

(三)物明我暗之“相谐”型和“对立”型

这两类型都属“物明我暗”大类,由于“我暗”的缘故,文学的主体形象一般或隐藏在众景之中,或漂浮于万物之外,隐蔽性强,看似参与性不高,需要读者仔细阅读,抓住通篇的意旨才能晓其究竟。“相谐”型如宋宋祁《玉楼春》词“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹”,红杏招摇,枝头喧闹,这里用了拟人的修辞,无非是要表达喜庆浓烈的春意,上阕中虽不见主人,但已知主人沐浴春风,正如下阕所写心情必佳。

“对立”型如王禹偁七律《村行》,其中颔联曰“万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳”,其中“万壑有声”、“数峰无语”也都用了拟人的修辞,本联中也并未对诗人自身着墨,但沟壑有声,山峦无语,本是一种物物间的动静对比,诗人本想宁静却身处有声之万籁,欲寻知己却面对无言之峰峦,表面上是笔笔写景,实则是处处与“物”对比,一比之下凸显出心境的孤独无奈,尾联中的“惆怅”便呼之欲出了。这两种类型将涉及到更多的文学内容,这里先作简要说明。

[1][唐]孔颖达等.毛诗正义[M].上海:上海古籍出版社,1990年,p388

[2]杨天宇.周礼译注[M].上海:上海古籍出版社,2004年,p392

[3]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980年,p188

[4][汉]赵岐.孟子注疏[M].上海:上海古籍出版社,1990年,p245

[5][宋]朱熹.孟子集注[M].济南:齐鲁书社,1992年,p205

[6][唐]孔颖达等.礼记正义[M].上海:上海古籍出版社,1990年,p661

[7]魏助增.人也可称物 [J].咬文嚼字,1998年第5期

[8]王国维.人间词话[M].北京:中华书局,2010年,p129