中国高校扩大招生规模对代际社会流动的影响

郝雨霏,陈皆明,2,张 顺

(1.西安交通大学 人文与社会科学学院, 陕西 西安 710049;2.美国德克萨斯农工大学 心理学与社会学系,德克萨斯,77843)

一、引 言

自1977年恢复高考制度后,高校入学人数和入学率逐年增加,至1998年,高等教育的升学率上升了十倍之多[1](P158-179)。随着1999年高等院校扩大招生规模政策的实施,大学入学率更是有了突飞猛进的增长。在1999年,高校入学率为46.1%;而在2002年,入学率则增至为83.5%[2]。高校扩招,其本意或许在于增加农村地区或社会下层子弟接受高等教育的机会,增强代际社会流动性,从而促进社会的机会平等。但是,事实似乎并非如此。在入学的大学生中,尤其是全国重点大学的学生中,农村学生的比例一直处于下降趋势[3]。此外,在大学毕业后进入职场时,与来自农村、社会下层的大学毕业生相比,来自城市、社会中上层的学生在寻职中处于明显优势地位,在工作中也更容易得到升迁[4](P51-55)。那么,高校扩招是否促进了代际社会流动?或者说,高校扩招是否在社会流动的意义上促进了机会平等?

二、理论回顾

教育在代际流动中的作用一直为社会学家所关注[5](P283-302)。美国社会学家布劳 (Blau) 和邓肯(Duncan)提出著名的地位获得模型认为,随着工业化的深入,教育作为自致性因素,相对于家庭背景的先赋性因素,在人们职业地位获得中的作用会逐渐增强,从而增加了代际间的社会流动,并在宏观层次上削弱社会不平等,形成开放社会[6]。然而,问题的要点是,教育是否可以视为单纯的自致性因素?如果教育的获得主要体现了学习者的个人努力或学习素质,那么,教育机会的增加无疑会增加社会各阶层子女获得教育的机会,从而在整体上促进代际社会流动。但是,如果教育机会的分布并不均等,教育的获得主要成为社会阶层再生产的合法化方式,那么,即使教育机会总量有所增加,代际间的社会流动也不会随之增加。

大量研究表明,教育的获得确实受到家庭背景的影响。如果教育更多地由家庭的阶层背景所决定,教育水平又进一步影响职业地位,教育将成为阶层再生产的工具,即父辈通过提高子代的教育水平,将自己阶层的优势传递下去。自上世纪以来,许多发达国家都经历了教育扩张,教育扩张的过程为上述研究提供了新的事实依据。高校扩招意味着更多的人有接受高等教育的机会,但这是否意味着教育不公平程度有所下降,社会流动的公平性有所增加?更具体地讲,这里有两个相互关联的问题:其一,高等教育扩招后,父辈的职业地位对子代受教育机会的影响是否有所减弱?其二,高等教育扩招后是否弱化了代际职业之间的关联性,从而导致社会流动性上升?

对于家庭的阶层背景对教育不平等的影响,已有较为丰富的研究成果[7](P31-48)。关于教育扩大化与教育不平等之间的关系,主要包括三个理论观点:(1)最大化维持不平等假设(maximally maintained inequality);(2)有效维持不平等假设(effectively maintained inequality);(3)理性行动理论(Rational Action Theory)。首先,最大化维持不平等假设认为,虽然教育扩张后总体而言阶层间教育获得的差异减少了,但是阶层间的壁垒仍然存在。有限的教育扩张并不会对教育机会的平等化产生影响,只有扩张到高等教育的选择性完全消失时,即供给和需求相等时,教育机会的不平等才会降低[8](P41-62)。其次,有效维持不平等假设认为之前对教育差异的研究都仅停留在量的不平等上,而忽略了质的不平等,即使每个人都可以接受高等教育,不平等还将会以更有效的方式维持,其形式会从量的不平等转变为质的不平等。比如,同样的专业在每个学校的课程设置会有所差别,有些学校的课程设置更合理,学生就会学到更多更有用的知识,对他们的未来会产生更为积极的影响[9](P1642-1690);最后,理性行动理论认为,行动者基于自身拥有的资源,对个人所处的形势进行机会和限制的考量,从而选择独有的行动。将理性行动理论应用于教育获得的研究,此理论认为个人对是否继续接受教育的决策内生于家庭的阶层背景,其决策受到继续接受教育的成本、收益、风险等因素决定。由于低社会阶层的人更需要成功的确定性,所以他们投资教育的风险更高;同时,由于家庭收入的差距,不同阶层的家庭所感知的教育成本也不同,相同的费用显然对低社会阶层的家庭所产生的压力更大;另外,由于本身社会阶层造成的文化资本的欠缺也对教育获得有着不可否认的影响,这一点又增高了低社会阶层家庭对教育投资的风险。不同阶层家庭对是否投资高等教育的不同倾向源于理性行动的考量,本身的阶层资源、机会和局限使阶层间的差异持续存在。所以,阶层间的受教育机会的分布,并不会因为教育扩张而改变[5](P283-302)。

这三种观点对教育与阶层家庭背景关系的解释有所不同,但他们的结论却十分接近,即在高等教育有限扩招的情况下,教育机会仍与阶层家庭背景密切相关。西方研究发现,教育扩张不会减小阶层间流动机会的不平等[10](P25-39)[11]。在我国相关研究中,也有相似的实证发现,即教育机会即使在高校扩招后仍然存在着阶层、性别、城乡、民族和地域之间的不平等[12](P58-66)[13](P26-31)[14][15](P25-30)。此外,有研究发现,自1998年以来,高等教育领域不平等总体上呈现下降趋势,但是优势阶层在本科院校中的优势扩大,而下层社会群体在专科教育中获得益处[1](P158-179)。同时,在扩招之后,农村学生的比例明显下降,优势阶层子女集中在热门专业,高等教育的阶层差异呈现扩大的趋势[3]。大学扩招没有减少阶层之间的教育机会差距, 反而导致了城乡之间的教育不平等上升[16](P82-113)。不断扩张教育资源,甚至通过“补偿政策”向中下阶层倾斜教育资源是远远不够的,也无法从根本上改变中下阶层在高等教育阶段的不利状况[17]。

但是,需要指出的是,对于教育扩张对社会流动的影响,虽然西方的实证研究发现,教育扩张不会减小阶层间流动机会的不平等,也有一些国家的结论与此恰恰相反[18][19](P45-72)。中国的实证研究结果也并非完全一致。一种观点认为,高等教育制度为有条件的下层社会群体提供了向上流动的制度保证,受过良好教育的体力劳动者,可以运用自己的文化资本帮助子代向上流动[1](P158-179)。也有研究认为,虽然教育的获得与个人的身份、地位、家庭的经济状况都有着密切的联系,但是教育确实能使人们向上流动[20](P194-200)。

综上所述,自1999年开始实行的高等教育扩招是否促进了社会流动,目前学术界尚未达成一个令人信服的结论。本文将使用对数可积模型,从社会流动的角度来对这一问题进行更深层次的探讨。

三、数据与方法

(一)数据来源与变量处理

本文所使用的资料取自2005年、2006年、2008年与2010年的中国综合社会调查(CGSS)数据,将其合并为统一数据库进行分析,最终得到有效样本为32 674个。

根据戈德索普(Goldthorpe)[19](P45-72)的阶层划分方法,本研究将中国社会划分为6个社会阶层,分别为:高级服务阶层、低级服务阶层、高级非体力与自雇阶层、监管人员与技术工人、低级非体力与半技术工人、农民;从阶层1到阶层6,阶层地位依次下降。

对于高校扩招的界定,本研究使用了被调查者的出生年份,用其18岁考大学时高校是否扩招为自变量,分为扩招前和扩招后两类。由于正式的高效扩招从1999年开始,我们将1981年以前出生的人划分为扩招前的样本,1981年以后出生的人划分为扩招后的样本。虽然由于复读生等种种问题的存在这种划分方法有一定的缺陷,但是由于数据所限只能暂时做此划分。

(二)分析思路与方法

当代西方代际流动研究已进入第三代,埃里克森(Erikson)和戈德索普为其重要的代表人物[21]。本文将采用埃里克森和戈德索普创立的EGP (Erikson-Goldthorpe-Portocarero) 阶层划分框架,分析高校扩张背景下,中国代际之间的绝对流动率及相对流动率的变化趋势。步骤与方法如下:第一,运用列联表分析方法,描述高校扩张对教育机会获得的影响;第二,运用列联表分析方法,描述高校扩张对代际职业分布的影响;第三,运用流动表分析方法,分析高校扩张对绝对流动率的影响;最后,运用对数可积模型分析高校扩张对相对流动率的影响。

四、实证分析

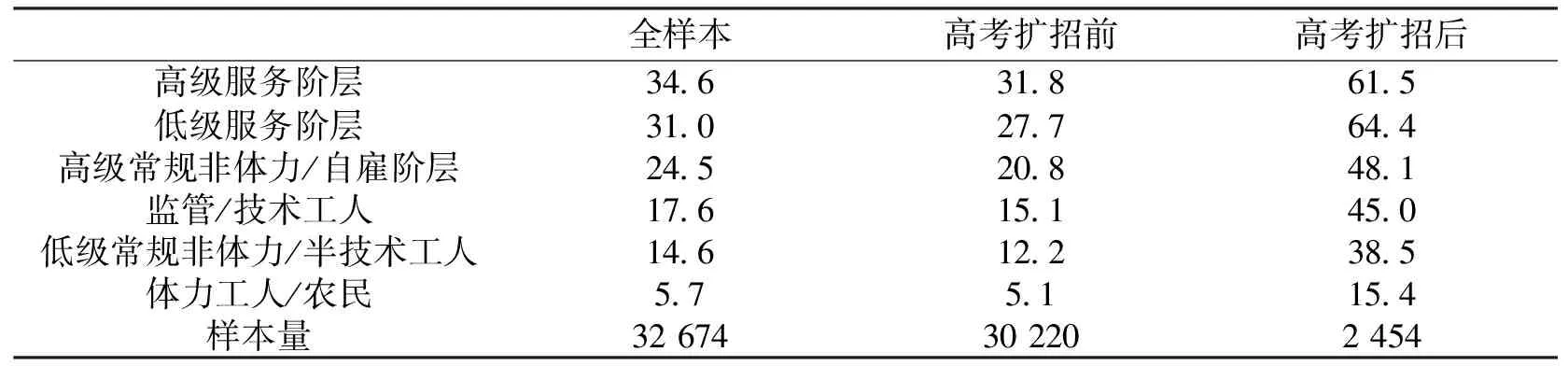

(一)高校扩招前后不同阶层子代教育机会影响分析

从表一可以看到,在高考扩招前,不同阶层的子女接受高等教育的比例随着阶层背景的降低而降低,这一趋势在高考扩招后并未被逆转。扩招前,来自服务阶层的子女有30%左右的人接受了高等教育,中间阶层为不到20%,农民阶层最低,仅为5%。扩招后,服务阶层的子女接受高等教育的比例增长到了60%,高级常规非体力与自雇阶层的增长率将近1.5倍,监管人员与技术工人、低级常规非体力与半技术工人、农民这三个处于中下层的阶层子女接受高等教育的比例都增长了两倍。由此可见,高考扩招后,社会各阶层获得高等教育的机会均有明显上升,但上升的幅度有所差异,其中来自下层社会的子女接受高等教育的比例增长最大。但是,接受高等教育的比例依旧与阶层背景有着强烈的相关性,阶层背景越高,子女所接受高等教育的比例越高。以高级服务阶层与体力工人/农民阶层来说,扩招前二者子代获得高等教育的比例相差26.7%,扩招后此比例扩大到46.1%。虽然社会下层获得高等教育的机会上升较快,但其百分比绝对差距也在上升。

表1 高校扩招前后不同阶层子代接受高等教育比例(%)

(二)高校扩招对代际职业分布的影响分析

本研究进一步使用传统的流动表来描述子代与父代职业地位分布的变化。衡量代际职业分布差异的常用方法包括:差异性指数和净差异性指数。其中,差异性指数(Dissimilarity index)为使代际职业分布相同所需改变的职业分布比例,此数值能够描述代际职业分布的绝对差异性,其计算公式为:

净差异性指数能够描述子代的职业分布相对于父代职业分布向上偏移程度,此数值越大,说明子代相对父代的职业分布向上层阶层偏移。其计算公式为:

NDI(xy)Pr(X>Y)-Pr(Y>X),即:

在上面两个公式中,X代表父代的职业分布比例,Y代表子代的职业分布比例,i,j表示职业类别,n表示职业类别数。通过对职业分布表的计算,得到以下分析结果(见表2)。

表2 扩招前后子代父代职业分布表

注: 由于四舍五入,总计百分比略大于100%。

从表1可以看到,高考扩招前后职业阶层变化最大的为农民阶层,伴随着高校扩招与经济社会发展,农民阶层在社会职业结构中的比例在逐渐降低,子代处于农民阶层的比例从高考扩招前的43.6%降低到了扩招后的25%。当然,这种变化可能更多的是反映了中国城市化的作用,而并非高校扩招的影响。除了农民阶层外,其他阶层的比例均有所增长,其中高级服务阶层的比例较为稳定,远远小于工人阶层的增长率,说明高考扩招后,农民阶层的子女,更多进入到工人阶层与中间阶层,但进入服务阶层,特别是高级服务阶层仍然很困难。虽然来源于社会底层家庭子女的社会地位较父代有了显著的提高,但是,接受高等教育并未帮助他们获得比优势阶层家庭子女更好的社会地位。当然,该变化也和我国经济发展、产业结构发生变化有着密切的关系,并非完全由于高考扩招造成。

从差异性指数来分析职业结构的变化,可以看出,全样本中子代与父代职业差异性指数为25.4%,对比其他社会该数字较大,说明了中国近几十年来社会结构的变化非常快。高考扩招前的差异性指数为24.8%,扩招后的差异性指数为32.9%,增长了8.1%,这说明了高校扩招后,代际职业地位的差异性要明显高于扩招前。如果说差异性指数表达的仅是变化的话,净差异指数就更能表达子代向上流动的情况。从分析结果来看,高校扩招之前净差异指数为22.0%,扩招之后增长到了28.8%。这些都说明高校扩招既提高了全民教育水平,也有助于职业结构升级。

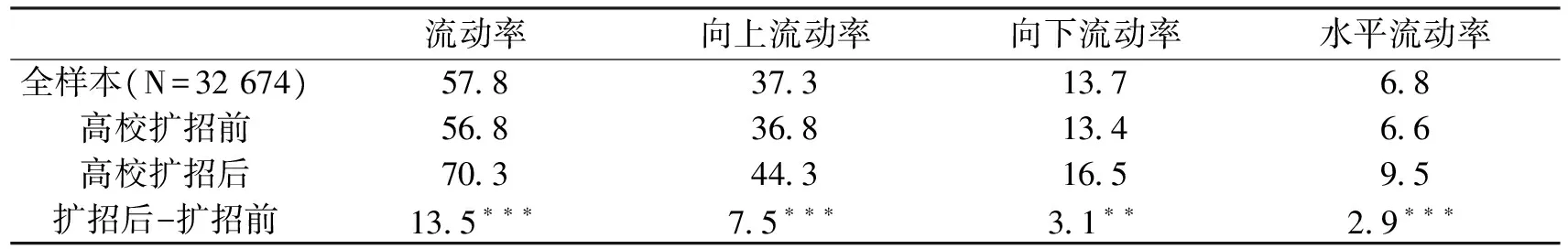

(三)高校扩招对代际绝对流动率影响分析

绝对流动率可以进一步描述社会职业结构的变化情况。绝对流动率可分为三种:子代阶层高于父代阶层者为向上流动,其在总样本中所占比例为向上流动率;子代阶层低于父代阶层者为向下流动,其在总样本中所占比例为向下流动率;中间阶层(高级常规非体力阶层与自雇阶层、监管人员与技术工人阶层)之间的流动为水平性流动[22],其在总样本中所占比例为水平流动率;三者之和为社会总流动率。我们在分别计算了全样本、扩招前后各子样本的流动率之后,对扩招前后的流动率差异进行了统计检验。

表3 中国社会的绝对流动率及其变化趋势

分析结果表明,高校扩招前,中国社会绝对流动率较小,扩招后绝对流动率显著上升,接近西方发达国家的70%[22]。在三类流动率中,向上流动率远远大于向下流动率以及水平流动率,再次说明了中国的快速经济发展与职业结构升级,使得中国有较高的向上流动率。绝对流动率在扩招后明显增大,提高了大约13.5%。并且,高考扩招后三类流动率均有所增长,向上流动率上升最多,增长了7.5个百分点,向下流动率及水平流动率均增长了大约3%。所以,高校扩招确实促进了代际流动率上升,其中向上流动率上升最快。

(四)高校扩招对相对流动率影响分析

从理论上看,绝对流动率的变动在很大程度上是社会改革或经济发展造成的,所以,社会绝对流动率上升,并不能说明社会流动机会趋于平等。相对流对率分析则可以解决此问题。相对流动率描述了父代不同阶层者,子代流入不同阶层的相对比率。相对流动率分析一般由三个模型构成:条件独立模型、稳定流动性模型与对数可积模型[23](P380-395)[21],通过与饱和模型的比较,从而选择最优拟合模型。对数可积模型通过比较其他层与参考层之间的平均优比,揭示社会流动机会的相对变化。若模型估计参数显著大于0,则说明该层相对于参考层的相对流动率下降,社会流动机会更不平等;反之,说明社会流动性上升,社会流动机会更加平等;若参数不显著,则说明该层相对于参考层的相对流动性没有发生显著变化。

相对流动率分析模型可以表示为:

模型1:基线模型(条件独立模型)

模型2:固定流动模型

模型3:UNIDIFF模型或对数可积模型

在上述公式中,O表示父代阶层地位,D表示子代阶层地位,Y表示高校扩招。在UNIDIFF模型中,Xij表示子代职业地位与父代职业地位的关联方式,βk表示相对于参考群体,子代职业地位与父代职业地位的关联强度与方向。

表4 基于高校扩招的条件独立、稳定流动与对数可积模型拟合结果

从结果中我们可以看到,条件独立模型、稳定流动模型与对数可积模型的显著度都为0.00,并未超过0.05,模型的拟合都不理想。但是相较而言,稳定流动模型的拟合程度更好,其BIC为-198.4,比对数可积模型的-188.7小。并且对数可积模型的β系数并不显著,说明了扩招前与扩招后父代职业地位对子代的影响并未改变,社会流动性并未随着高校扩招而增大或减少。

β系数的显著度由G2的减少的数字(61.5-60.8=0.7)与自由度的减少程度(25-23=2)决定,G2减少0.7的同时自由度减少2的显著度为0.41,统计上并不显著。rG2所表达的意义是对比条件独立模型而言,模型G2系数的减少比例,减少的越多,说明模型的拟合程度越好。Δ系数所代表的含义是未被拟合进模型部分的百分比。从这个角度看,稳定流动模型与对数可积模型相同,二者均为0.8,都要明显好于条件独立模型的拟合程度。因此,综合所有系数的比较,我们应该选择稳定流动模型。

通过模型比较,稳定流动模型能够更好地解释高校扩招前后社会流动的变化。根据稳定流动模型,社会流动状况在这一段时间内是稳定的,与自变量并无显著关系。这说明,高校扩招前与扩招后社会流动性并未增大或减少,教育扩大化与社会流动的状况并没有显著的关联。该结果与一系列国际研究结果相同[21]。也就是说,高校扩招并未促进相对社会流动:社会各阶层之间的社会流动的机会保持不变,并未因为高校扩招而得到明显的改善。

由于高校扩招政策实施的时间并不长,所以以上的实证分析结果有可能不能真实地体现出扩招对相对流动率的影响。对于这个问题我们是如此考虑的:绝大部分针对经历了高等教育扩张的国家的研究结论都发现,教育扩张不会减小阶层间流动机会的不平等,只有经济、社会高度发展、社会阶层差异极小的瑞典例外。就中国目前的情况而言,社会经济的发展状况还远不及西方发达国家,社会阶层间的差距也比较明显,所以以其他较早进行高等教育扩张的国家为参照,我们可以认为在未来很长一段时间内,高等教育扩张都不会显著地增加代际流动率。

四、结论与讨论

在分析中国高校扩招带来影响时,有些研究认为高校扩招减少了阶层差异(刘精明,2006),也有研究认为高校扩招加大了阶层差异(杨东平,2006;李春玲,2010),由于研究角度、研究方法的不同,得到的结论也有所差异。本研究利用对数可积模型,分析高校扩招对社会流动产生的影响。实证研究发现,在高校扩招之后,子代较父代职业地位有所上升,社会流动率也有大幅度的上升。但是,这种变化或许更多的是源于改革以来快速的经济发展与职业结构升级。同时,相对流动性的分析结果显示,更多的人接受高等教育这一变化并未达到促进社会流动机会平等的预期效果。虽然出身于下层阶层的人有了更多的机会接受高等教育,但是他们向上流动的机会并未增加,社会阶层的再生产过程与高校扩招前并未有明显的差别。

如何对此结果进行解释?我们认为,高校扩招确实提高了社会中下层上大学的机会,但并不意味着教育差距减小。中国是一个高等教育大国,有一千多所大学,高校扩招后,大学的层级分化日趋明显,先有211工程重点建设100所大学,随后又有985工程重点建设若干所大学。在市场化改革不断深化的今天,各阶层居民经济资源不平等日趋加深,在教育需要付出相对高额成本的今天,教育机会不平等更为突出,并且这种差别还在持续存在并有扩大趋势。具体来讲,位于服务阶层的家庭,利用其经济、社会与文化资源上的优势,使子代进入全国乃至世界知名大学,获得优质教育资源,从而确保其得到较高的职业地位;阶层地位较低家庭,拥有的社会资源较少,即使能够上大学,大部分却只能上一般的大学,因此他们在劳动力市场上也缺少竞争力,难以实现向上流动,与扩招前可能没有太大差别。与此同时,大学扩招后,虽然大学文凭的数量增加了,但雇主对求职者的要求也提高了,许多职业的准入门槛不断提升,原来只需大学文凭,现在则需要重点大学,甚至研究生学历,有些甚至还要附加一系列的职业资格证才能进入。而处于优势地位的家庭的子女更容易达到这些条件,下层家庭的子女仍然难以实现向上流动。社会的职业分布结构还需要随着经济发展而逐步升级,相应地绝对社会流动率也会有所上升,但社会各阶层的相对流动率几乎保持不变。

所以,提高相对流动率是一个长期而艰巨的任务,调节收入分配政策、降低城乡居民的资源不平等程度、缓和教育获得的不平等、扩大社会中下层向上流动的机会,应该是促进社会流动机会平等的有效途径。

参考文献:

[1] 刘精明. 高等教育扩展与入学机会差异:1978—2003[J]. 社会,2006,(3).

[2] 中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1991—2008.

[3] 杨东平.中国教育公平的理想与现实[M].北京:北京大学出版社,2006.

[4] 张源源,刘善槐.大学生就业不公平问题探析[J].教育研究,2011,(9).

[5] BREEN R,GOLDTHORPE J.Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory[J]. Rationality and Society,1997,(9).

[6] BLAU P M, DUNCAN O D. The American Occupational Structure[M]. New York: John Wiley Press, 1967.

[7] BREEN R, LUIJKX R, MÜLLER W,POLLAK R. Long-term Trends in Educational Inequality in Europe: Class Inequalities and Gender Differences[J]. European Sociological Review. 2010,26 (1).

[8] RAFTERY A E, HOUT M. Maximally Maintained Inequality: Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education[J]. Sociology of Education,1993,(66).

[9] LUCAS S R. Effectively Maintained Inequality: Education Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects[J].The American Journal of Sociology,2001,106(6).

[10] MICKLEWRIGHT J. Choice at Sixteen[J]. Economica, 1989,(56).

[11] SEWELL W H, HAUSER R M, FEATHERMAN D L.Schooling and Achievement in American society[M].New York: Academic Press,1976.

[12] 谢作栩,王伟宜.社会阶层子女高等教育入学机会差异研究 ——从科类、专业角度谈起[J].大学教育科学,2005,(4).

[13] 谭敏,谢作栩.高校大规模扩招以来我国少数民族高等教育发展状况分析[J].高教探索,2009,(2).

[14] 安树芬.中国女性高等教育的历史与现状研究[M].北京:高等教育出版社,2002.

[15] 文东茅.我国高校扩招对毕业生就业影响的实证分析[J].高等教育研究,2005,(4).

[16] 李春玲.高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查[J]. 社会学研究,2010,(3).

[17] 郝大海.流动的不平等:中国城市居民地位获得研究1949—2003[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[18] ERIKSON R, JONSSON J O. Can education be equalized: the Swedish Case in Comparative perspective[M].Boulder:Westview Press,1996.

[19] GOLDTHORPE J H. On Sociology:Illustration and Retrospect[M].Stanford:Stanford University Press, 2007.

[20] 钱民辉.教育真的有助于向上社会流动吗[J].社会科学战线,2004,(4).

[21] ERIKSON R, GOLDTHORPE J H. The Constant Flux: A Study of Social Mobility in industrial societies[M].Oxford: Clarendon, 1992.

[22] LI Yao-jun, DEVINE F. Is Social Mobility Really Declining: Intergenerational Class Mobility in Britain in the 1990s and the 2000s[J]. Sociological Research Online,2011,16(3).

[23]XIE Y. The Log-Multiplicative layer Effect Models for Comparing Mobility Tables[J]. American Sociological Review, 1992,(57).

——基于人力资本传递机制

——基于子女数量基本确定的情形